Расчет каменных конструкций зданий

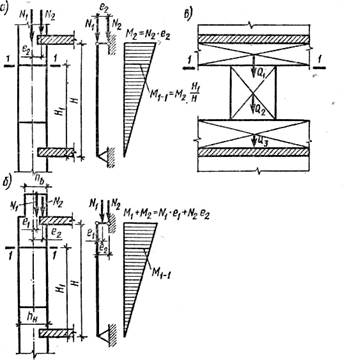

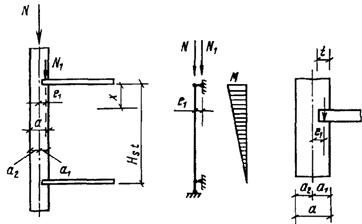

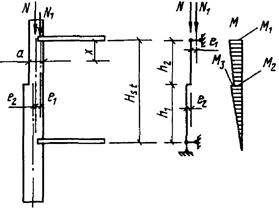

■ Здания с жесткой конструктивной схемой. Стена такого здания представляет собой вертикальную неразрезную балку, неподвижными шарнирными опорами которой являются перекрытия. Стена загружена вертикальной нагрузкой от собственного веса и нагрузками от опирающихся на нее перекрытий. С целью упрощения расчета допускается стены и столбы считать расчлененными по высоте на отдельные балки (рис. 18.1, а) с расположением опорных шарниров в плоскости опирания перекрытий. При этом нагрузками на стену в каждом этаже является: нормальная сжимающая сила N1 от веса вышерасположенных участков стены и перекрытий и нагрузка N2 от перекрытия над рассматриваемым этажом. Нагрузка N1 считается приложенной в центре тяжести сечения стены, расположенной над рассчитываемым этажом. Если толщина стены в рассчитываемом и вышележащем этажах одинакова, то сила N1 вызывает только центральное сжатие, если же имеется несимметричное изменение толщины стены (рис. 18.1, б), то сила N1 имеет эксцентриситет е1 относительно центра тяжести сечения стены в рассчитываемом этаже и создает момент М1 = N1e1.

Нагрузка N2 всегда имеет эксцентриситет е2 относительно центра тяжести стены и создает момент М2 = N2e2. При этом давление перекрытия на стену принимается по треугольному закону, если же под элементом перекрытия имеется жесткая подкладка, то точка приложения силы N2 принимается в середине подкладки. Эпюра моментов от сосредоточенного момента М2 (а при изменении толщины стены — от суммарного момента М1+М2) имеет вид треугольника с максимальной ординатой на уровне низа перекрытия. Таким образом на стену рассчитываемого этажа действует сжимающая сила N = N1+N2 и момент М2 или M1+M2, т. е. стена работает на внецентренное сжатие.

Рис. 18.1. К расчету стены на вертикальные нагрузки:

а — при постоянной толщине стены;

б — при несимметричном изменении толщины стены на уровне перекрытия;

в — к определению расчетного сечения.

Расчетным элементом стены является простенок. Расчету подлежит сечение 1—1 в уровне верха простенка (рис. 18.1, в). Подсчитав в этом сечении М и N (с добавлением нагрузки от собственной массы Q1), определяют эксцентриситет e0=M/N. Зная е0 и задавшись марками камня и раствора, по нормам [5] определяют расчетные сопротивления кладки R и производят проверку прочности стены по формуле (17.2), предварительно подсчитан λ и определив коэффициенты mg и φ. Если несущая способность простенка недостаточна, то следует повысить марки камня и раствора, увеличить ширину простенка или толщину стены. Дополнительные усилия от ветровой нагрузки для зданий с жесткой конструктивной схемой невелики и учитываются только при большой высоте этажа. Внутренние столбы зданий с жесткой конструктивной схемой рассчитывают обычно на центральное сжатие. Расчет их сводится к определению действующих нагрузок и проверке несущей способности по формуле (17.1). Увеличение несущей способности столбов в каждом последующем этаже (сверху вниз) достигается повышением марок материалов, увеличением размеров сечения или введением сетчатого армирования.

Стену подвала рассматривают как одностороннюю вертикальную балку, загруженную продольной сжимающей силой N1, передаваемой стеной здания, внецентренно приложенной нагрузкой N2 от перекрытий над подвалом, создающей момент M2 = N2e2, а также боковым давлением грунта, вызывающим изгиб стены подвала в пределах ее высоты. Если центр тяжести сечения стены подвала смещен относительно центра тяжести сечения стены в первом этаже, то изгибающий момент возникает и от нагрузки N1. При определении величины бокового давления грунта необходимо учитывать временную равномерно распределенную нагрузку, расположенную на поверхности земли и принимаемую равной 10 кН/м 2 .

■ Здания с упругой конструктивной схемой. Эти здания рассчитывают как раму, стойками которых являются наружные стены и внутренние столбы, защемленные в фундаментах и шарнирно соединенные поверху покрытием. Покрытия считаются бесконечно жесткими в горизонтальном направлении.

Расчет несущих конструкций одноэтажных зданий с упругой конструктивной схемой производят для двух стадий работы: для неоконченного строительством здания при отсутствии покрытия; для законченного строительством здания.

В первом случае стены и столбы рассчитывают как свободно стоящие, заделанные в фундамент, во втором случае стены рассчитывают как стойки рам (аналогично изложенному в гл. 11). Если в первом случае несущая способность стен оказывается недостаточной, то обычно стены временно раскрепляют,

Источник

Конструктивные схемы каменных зданий

Современное каменное здание представляет сложную пространственную систему, воспринимающую все действующие нагрузки. Расчет здания как пространственной системы сложен, поэтому в практике проектирования здание расчленяют на более простые схемы.

При выборе расчетной схемы исходят из того, что стены и столбы при работе на горизонтальные нагрузки опираются на междуэтажные перекрытия, покрытия и поперечные стены. Жесткость этих конструкций в значительной мере определяет характер работы стен и столбов сооружения. В соответствии с этим согласно нормам [5] опоры стен и столбов по степени жесткости делят на жесткие и упругие, а здания — на здания с жесткой и упругой конструктивной схемой.

■ Здания с жесткой конструктивной схемой. К ним относят в основном жилые и общественные здания, в которых поперечные стены располагаются довольно часто (l lw). Покрытия и перекрытия в таких зданиях получают заметные перемещения при горизонтальных нагрузках и рассматриваются как упругие смещающиеся опоры для стен и столбов.

Каменные стены в зависимости от конструктивной схемы здания подразделяют на несущие, воспринимающие нагрузки от собственной массы, ветра, перекрытий, покрытия и т. п.; самонесущие, воспринимающие нагрузку только от собственной массы стен всех вышележащих этажей и ветровую; ненесущие, воспринимающие только нагрузку от собственной массы и ветра в пределах одного этажа.

Толщину стен зданий назначают из теплотехнических требований и проверяют на прочность. Однако при проектировании и возведении стен и столбов должен быть выполнен ряд общих требований, не зависящих от результатов расчета на прочность. К числу этих требований относятся: ограничение гибкости стен и столбов, допустимые минимальные марки камней и растворов в зависимости от требуемой надежности конструкций и долговечности зданий, предельные эксцентриситеты и т. п.

Допустимые гибкости несущих стен и столбов зависят от группы кладки и марки раствора. Для раствора М25 и кладки первой группы* (H/h)u = 22, для кладки второй группы (H/h)u = 20 [5]. Для наиболее нагруженных стен и столбов, во избежание их утолщения, следует применять кирпич марок по прочности на сжатие 150 и более, наименьшая марка цементно-известкового раствора для наружных стен зданий первой группы равна 10.

* Неармированные кладки в зависимости от вида кладки, а также прочности камней и растворов подразделяются на четыре группы [5].

Под влиянием изменения температуры наружного воздуха в конструкциях возникают деформации укорочения и удлинения, которые в стенах большой протяженности могут вызвать трещины. Чтобы предотвратить это, стены разрезают вертикальными швами, расстояние между которыми принимают по нормам в зависимости от расчетной зимней температуры, вида камней и марки раствора. Для стен из керамического кирпича на растворе марки 50 и средней температуры наружного воздуха наиболее холодной пятидневки — 40°С расстояние между деформационными швами должно быть не более 50 м, а при растворе до М 25 — 60 м.

В зданиях с наружными кирпичными стенами и внутренним сборным железобетонным или металлическим каркасом длину температурного отсека назначают так, чтобы швы в стенах и элементах каркаса совпадали.

Источник

РАСЧЕТ СТЕН ЗДАНИЙ С ЖЕСТКОЙ КОНСТРУКТИВНОЙ СХЕМОЙ

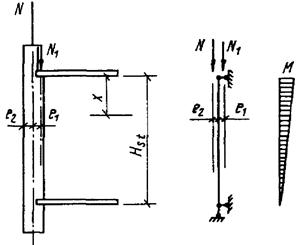

7.6. Стены и столбы, имеющие в плоскостях междуэтажных перекрытий жесткие опоры, рассчитываются согласно указаниям, приведенным в пп. [6.10-6.14]. Эпюры изгибающих моментов при расчете стен как неразрезных или однопролетных балок с шарнирными опорами приведены на черт. 17. Величины эксцентриситетов, возникающих в стенах при действии вертикальных и горизонтальных (ветровых) нагрузок относительно оси, проходящей через центр тяжести сечения стены, определяются по формуле

где М — изгибающий момент в сечении;

N — нормальная сила от вертикальной нагрузки.

Изгибающие моменты в стенах учитываются от нагрузок, приложенных в пределах рассматриваемого этажа, т. е. от перекрытия над этим этажом, балконов и т. п., а также от ветровой нагрузки. Моменты от нагрузок вышележащих этажей учитываются, если сечение стены изменяется в уровне перекрытия над данным этажом. При изменении сечения стены в пределах рассчитываемого этажа следует учитывать момент, вызванный смещением оси стены.

Расчетные формулы для определения нормальных сил и моментов от вертикальных нагрузок приведены в табл. 12.

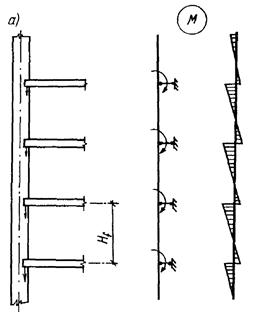

Черт. 17. Расчетные схемы и эпюры изгибающих моментов от вертикальных внецентренно приложенных нагрузок

а — стена рассчитывается как неразрезная балка; б — стена рассчитывается в пределах каждого этажа как однопролетная балка

Указания по расчету сечений на центральное и внецентренное сжатие приведены в пп. [4.7-4.11].

При одновременном действии вертикальной и горизонтальной (ветровой) нагрузок в поперечных стенах (или на отдельных участках между проемами) возникают усилия, приложенные с эксцентриситетом в направлении продольной оси стены. Такие же эксцентриситеты могут возникать при несовпадении равнодействующей вертикальных усилий с центром тяжести рассчитываемого горизонтального сечения. Одновременно вертикальные нагрузки могут создавать усилия, приложенные с эксцентриситетом в поперечном направлении. В этом случае расчет сечений производится на косое внецентренное сжатие по п. [4.12]. При наличии проемов в стенах усилия сжатия, возникающие в простенках, определяются с учетом нагрузки, приложенной между осями соседних проемов.

В стене с проемами каждый простенок рассчитывается на нагрузку, соответствующую участку стены, расположенному над этим простенком между осями соседних проемов. При этом не учитывается возможное перераспределение этой нагрузки на соседние, менее напряженные простенки через перемычки. Разгрузка этих простенков за счет перераспределения нагрузки на смежные простенки не учитывается в связи с возможным появлением трещин в перемычках при неравномерной осадке здания, изменениях температуры и др.

Если на простенок опирается сплошная стена (или стена с редкими нерегулярно расположенными проемами), обеспечивающая перераспределение давления между простенками, то сечение стены допускается рассматривать как одно целое с учетом ослаблений проемами (сечение „нетто»).

При этом если равнодействующая вертикальных нагрузок приложена к центру рассчитываемого сечения, то напряжения распределяются равномерно по длине сечения; если же равнодействующая смещена по отношению к центру сечения (например, при несимметричном расположении проемов), то при расчете следует учитывать эксцентриситет в плоскости стены.

7.7. Расчет стен зданий на ветровые нагрузки, направленные параллельно стенам, производится в последовательности:

определяются расчетные значения ветровой нагрузки;

производится распределение ветровой нагрузки между поперечными или продольными стенами, расположенными в направлении действия нагрузки;

определяются усилия (напряжения), возникающие в стенах здания и их элементах (перемычках, соединениях) при действии ветровой нагрузки.

Величины нормативной и расчетной ветровой нагрузок определяются по СНиП 2.01.07-85.

7.8. Ветровая распределенная нагрузка на j-ю стену здания определяется по формуле

где qj — нагрузка на 1 м высоты рассчитываемой стены j на рассматриваемом уровне по высоте здания;

q — интенсивность ветровой нагрузки, МПа (кгс/м 2 ), на том же уровне;

v1 и v2 — коэффициенты, зависящие от вида перекрытия: при монолитном железобетонном перекрытии v1=0,9 и v2=0,1; при сборных замоноличенных перекрытиях v1=0,65 и v2=0,35; при деревянных перекрытиях v1=0,1 v2=0,9;

Lj-1+Lj — расстояния между рассматриваемой j-й стеной и соседними стенами (справа и слева);

di и dj — горизонтальные перемещения стен на уровне 2/3 высоты стены относительно планировочной отметки земли, вызванные равномерно распределенной по высоте этих стен нагрузкой q=1;

| Конструкция стены, расчетные схемы и эпюры моментов | Формулы |

| Nx=N+N1+N2;  ; ;  см см |

| Nx=N+N1+N2;  ; ; |

| Nx=N+N1+N2; M1=N1e1;  ; ;  |

Обозначения, принятые в табл. 12:

N — сумма расчетных нагрузок на стену, расположенных выше рассматриваемого этажа. В величину включается также продольное усилие от действия ветровой нагрузки, если она учитывается в расчете;

N1 — расчетная величина опорного давления перекрытия над рассматриваемым этажом;

N2 — расчетное значение собственного веса участка стены между рассматриваемым сечением и расположенным выше этажом;

М — расчетный изгибающий момент;

Nx и Мx — нормальная сила и изгибающий момент в рассчитываемом сечении стены.

Примечание. Моменты от ветровой нагрузки, действующей в пролете стены между перекрытиями, определяются по п. [6.10].

l — длина здания в направлении, перпендикулярном давлению ветра;

w — число стен, параллельных направлению ветра.

Перемещения следует определять с учетом деформаций изгиба, а при отношении высоты стены H к высоте сечения h£10 — также и с учетом деформаций сдвига. При вычислении прогибов относительные деформации сдвига у вычисляются по формуле

где Q — поперечная сила в рассматриваемом сечении;

G — модуль сдвига кладки (G=0,4E0);

А — площадь сечения;

К — коэффициент, учитывающий влияние неравномерности распределения касательных напряжений на деформации изгибаемого элемента (для сечений, состоящих из нескольких прямоугольников в плане), в общем случае определяется по формуле

здесь А и I0 — площадь сечения и момент инерции относительно оси х, проходящей через центр тяжести сечения;

y1 и y2— ординаты верхней и нижней границы сечения;

S(y) — статический момент части площади сечения от уровня у до края сечения относительно оси сечения;

b(y) — ширина сечения на уровне у.

Для прямоугольного сечения коэффициент К принимается равным 1,2.

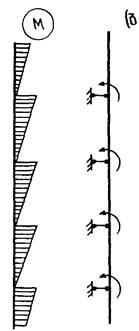

При значительной разнице в жесткости стен одного направления более жесткие стены 1 (черт. 18) могут рассматриваться как диафрагмы жесткости зданий, воспринимающие всю ветровую нагрузку. При этом участки малой жесткости стены 2 (см. черт. 18) допускается не учитывать.

Черт. 18. Схема поперечных стен здания

1 — диафрагмы; 2 — стены малой жесткости

Ветровые нагрузки, воспринимаемые диафрагмами, определяются по формуле (86) при значениях v1 и v2, указанных выше, при этом учитывается сумма характеристик жесткости

7.9. Каждая стена рассматриваемого направления рассчитывается как консоль, заделанная в основании под действием горизонтальных нагрузок от активного и пассивного давления ветра.

Расчет поперечных стен на главные растягивающие напряжения от горизонтальной (ветровой) нагрузки производится по формулам, приведенным в пп. [6.12; 6.13].

7.10. Если стена имеет расположенные друг над другом проемы (например, дверные), то она рассматривается как система вертикальных консолей (полос между проемами), связанных друг с другом перемычками. При расчете, как правило, перемычка рассматриваются как абсолютно жесткие ригели (распорки), шарнирно связанные со стенами [п. 6.14]. При этом расчет перемычек производится только на вертикальные нагрузки, расположенные над ними. В этом случае нагрузку, воспринимаетмую каждым участком (вертикальной полосой) стены, допускается определять по формуле

где qj – горизонтальная распределенная нагрузка, воспринимаемая рассчитываемой стеной j;

qj1 – горизонтальная распределенная нагрузка, воспринимаемая рассчитываемым участком j1 стены j;

dj – прогиб рассчитываемого j-го участка стены при единичной распределенной нагрузке в уровне 2/3 высоты стены;

di – то же, для участка стены i;

r – число вертикальных участков, на которые стена разделена проемами.

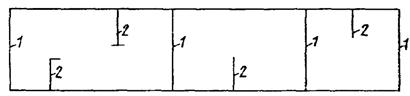

В поперечных стенах с проемами число этих участков обычно равно двум или трем, а в продольных – более трех.

Прогибы следует определять с учетом указаний п. 7.8.

Расчет стены с проемами с учетом совместной работы вертикальных участков стен (полос между проемами) допускается при условии достаточной прочности перемычек, воспринимающих изгибающие моменты и поперечные силы, что должно быть подтверждено расчетом, см. пп. [6.14; 6.15].

При нерегулярном расположении в стене отдельных проемов, разделенных перемычками с отношением H/l³0,75 (H и l – высота и пролет перемычки) при площади «нетто» любого вертикального или горизонтального сечения, составляющей не менее 70% его полной площади, допускается при определении усилий рассчитывать стену как сплошную. При расчете на прочность сечений, пересекающих проемы, принимаются момент инерции, момент сопротивления и площадь сечения «нетто».

7.11. Если стены взаимно перпендикулярного направления соединены перевязкой или другими достаточно жесткими и прочными связями, то следует учитывать совместную работу рассчитываемой стены и участков примыкающих к ней стен. В этом случае расчетное горизонтальное составное сечение может иметь форму двутавра, швеллера, тавра и т.п. Достаточная прочность или трещиностойкость перевязки или соединений должна быть подтверждена расчетом на горизонтальные и вертикальные нагрузки [п. 6.11]. При учете совместной работы поперечных и продольных стен при действии горизонтальной нагрузки, в случае если поперечная и продольная стены выполнены из материалов различной жесткости, при вычислении А и I принимается ширина полки bred, приведенная к материалу поперечной стены по формуле

где b — ширина полки;

Е2 — модуль деформаций материала полки (например, кладки учитываемого участка продольной стены);

Е1 — модуль деформаций материала стенки (кладки рассматриваемого участка поперечной стенки).

При соединении стен гибкими (металлическими) связями, при расчете на ветровую нагрузку участки стен перпендикулярного направления не включаются в сечение рассчитываемой стены. В случае необходимости связь между примыкающими стенами может быть обеспечена рассчитанными на сдвиг железобетонными или металлическими шпонками.

7.12. Поперечные стены, воспринимающие действующие в их плоскости горизонтальные (ветровые) нагрузки, должны быть рассчитаны на главные растягивающие напряжения по пп. [6.12; 6.13]. Если прочность поперечных стен с проемами обеспечивается только с учетом жесткости перемычек, то перемычки должны быть рассчитаны на возникающие в них перерезывающие силы, см. пп. [6.14; 6.15].

При расчете стен на горизонтальные нагрузки, действующие в их плоскости, расчетную ширину полок составных сечений следует принимать по указаниям, приведенным в п. [6.9].

Источник