- Фундамент для высоковольтных осветительных мачт, Фундамент под мачту, Фундамент на винтовых сваях под мачту

- Особенности расчета металлических решетчатых башен на ветровую нагрузку

- Устройство котлованов

- Армирование и заливка бетона

- Фундаменты на естественном основании

- Подготовка траншеи и обустройство опалубки

- Свайные фундаменты

- Бетонирование и выполнение обвязки

- Фундаменты из сборных железобетонных оболочек

- Сборка мачты

- Сборка секций — Протяжка токоотвода

- Подключение переходника

- Насаживание мачты – Вывод токоотвода

- Заземлите токоотвод.

- Схемы установочных размеров оснований молниеотводов.

- Фундаменты на буровых сваях и столбах

- Подготовка к строительству ленточного фундамента

- Фундаменты на опускных колодцах

- Гидроизоляция

- Недостатки

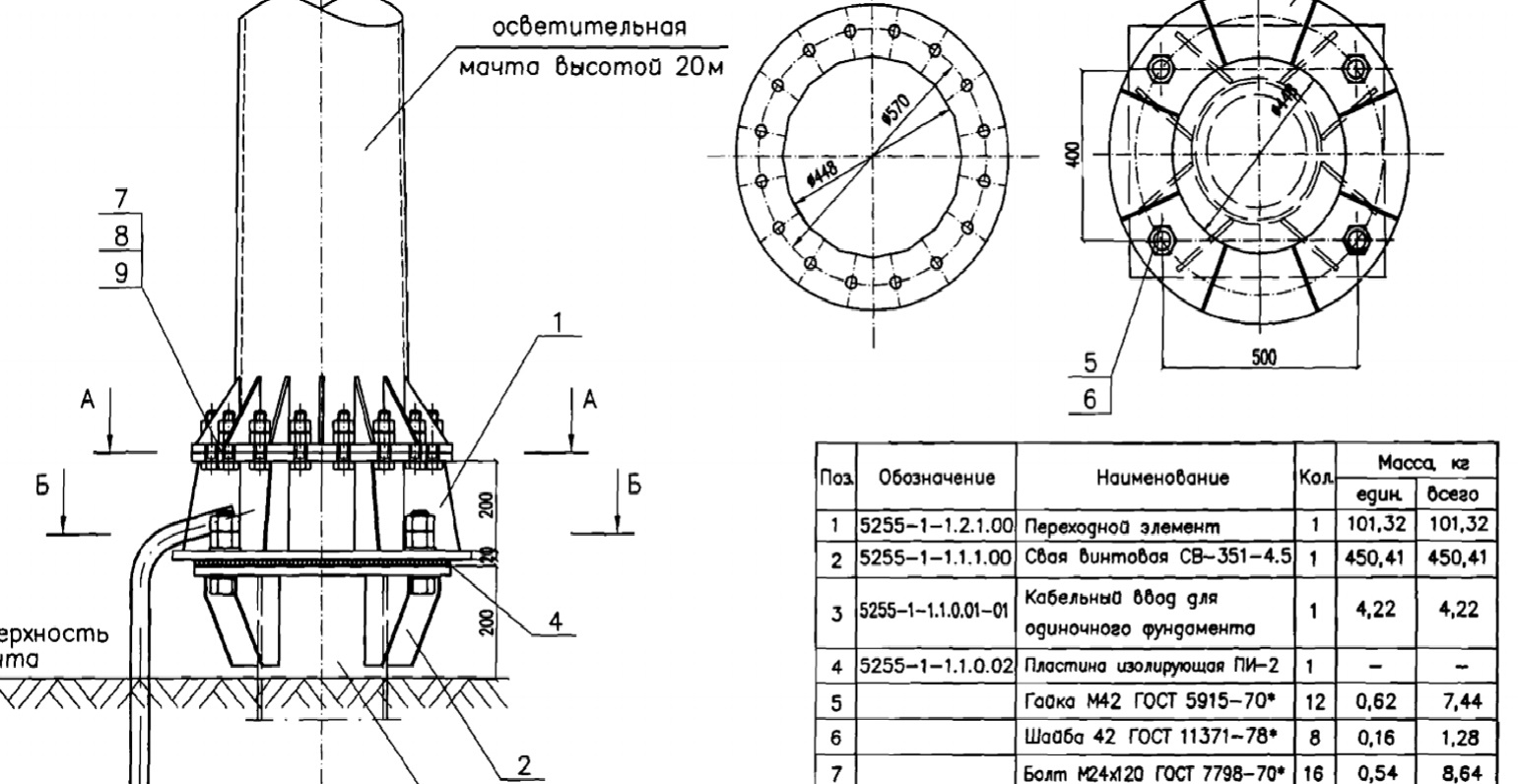

Фундамент для высоковольтных осветительных мачт, Фундамент под мачту, Фундамент на винтовых сваях под мачту

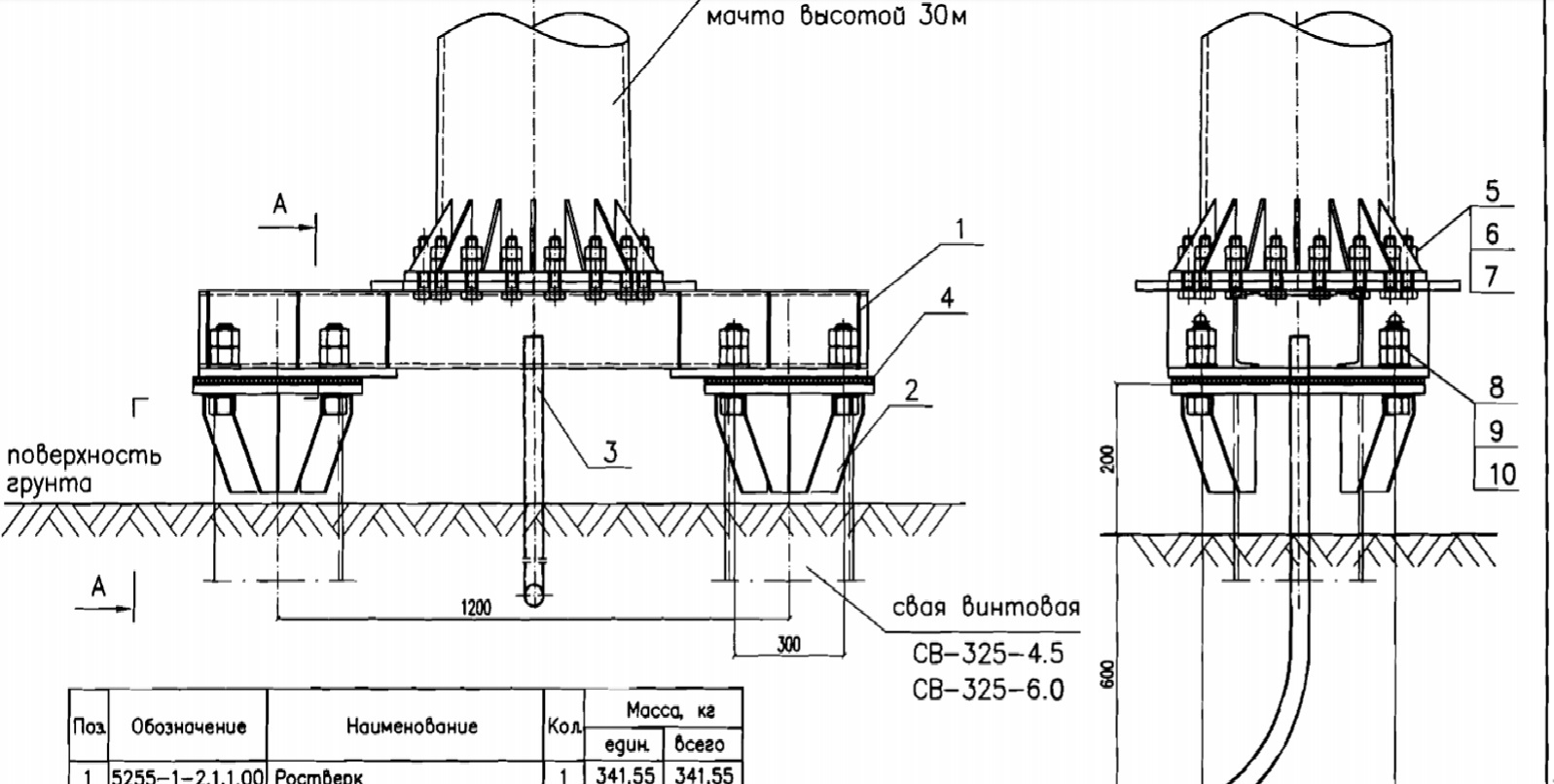

Для осветительной мачты с размером 30,0 м применяют фундамент под мачту типа ТСА_5.0_4 или сваи винтовые СВ_325_6.0 (СВ_325_4.5 -_для стандартных грунтовых условий).

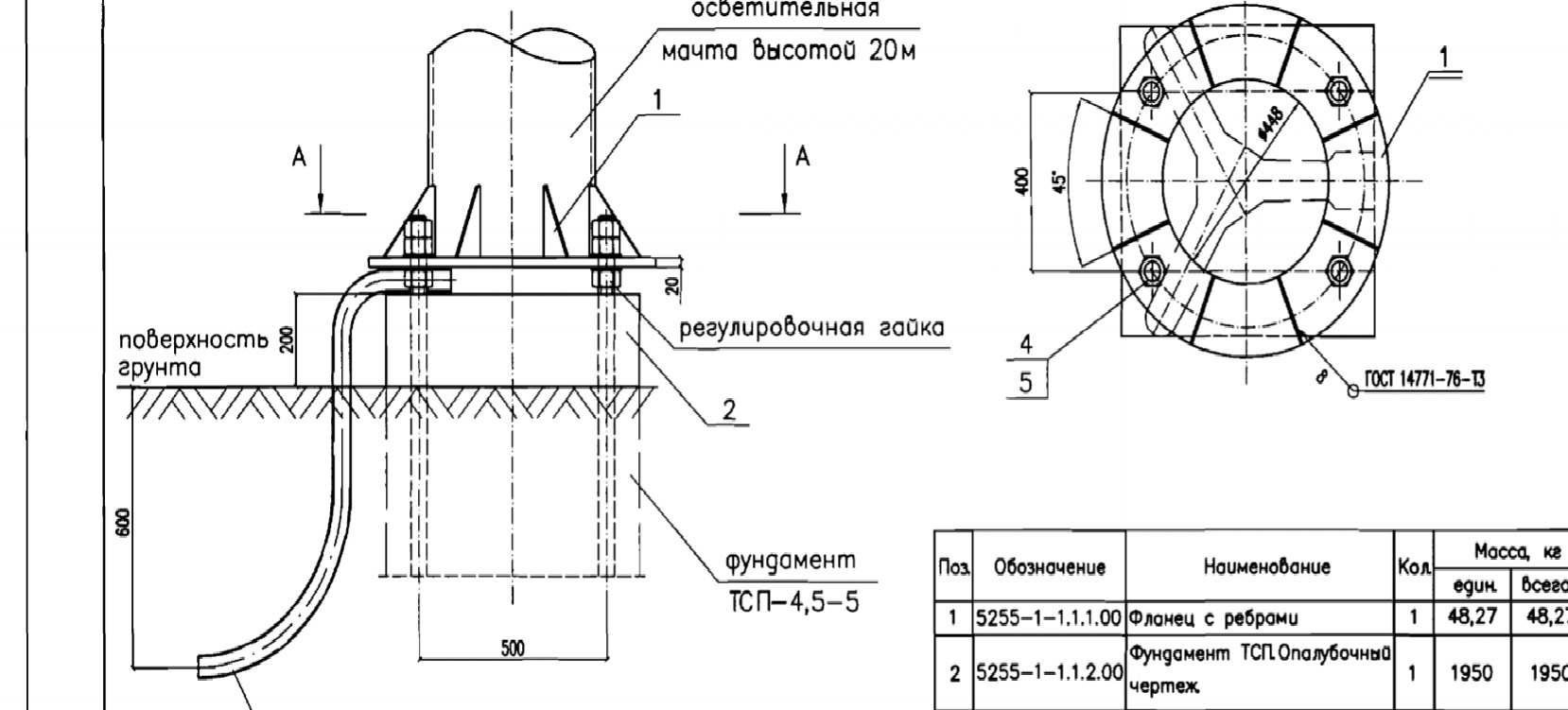

Фундаменты под мачты освещения с размером 20,0 м разработано 2 типа:

Первый тип фундаментов под мачты при непосредственном расположении мачт освещения поверх фундамента с установкой 4-мя анкерными болтами М42

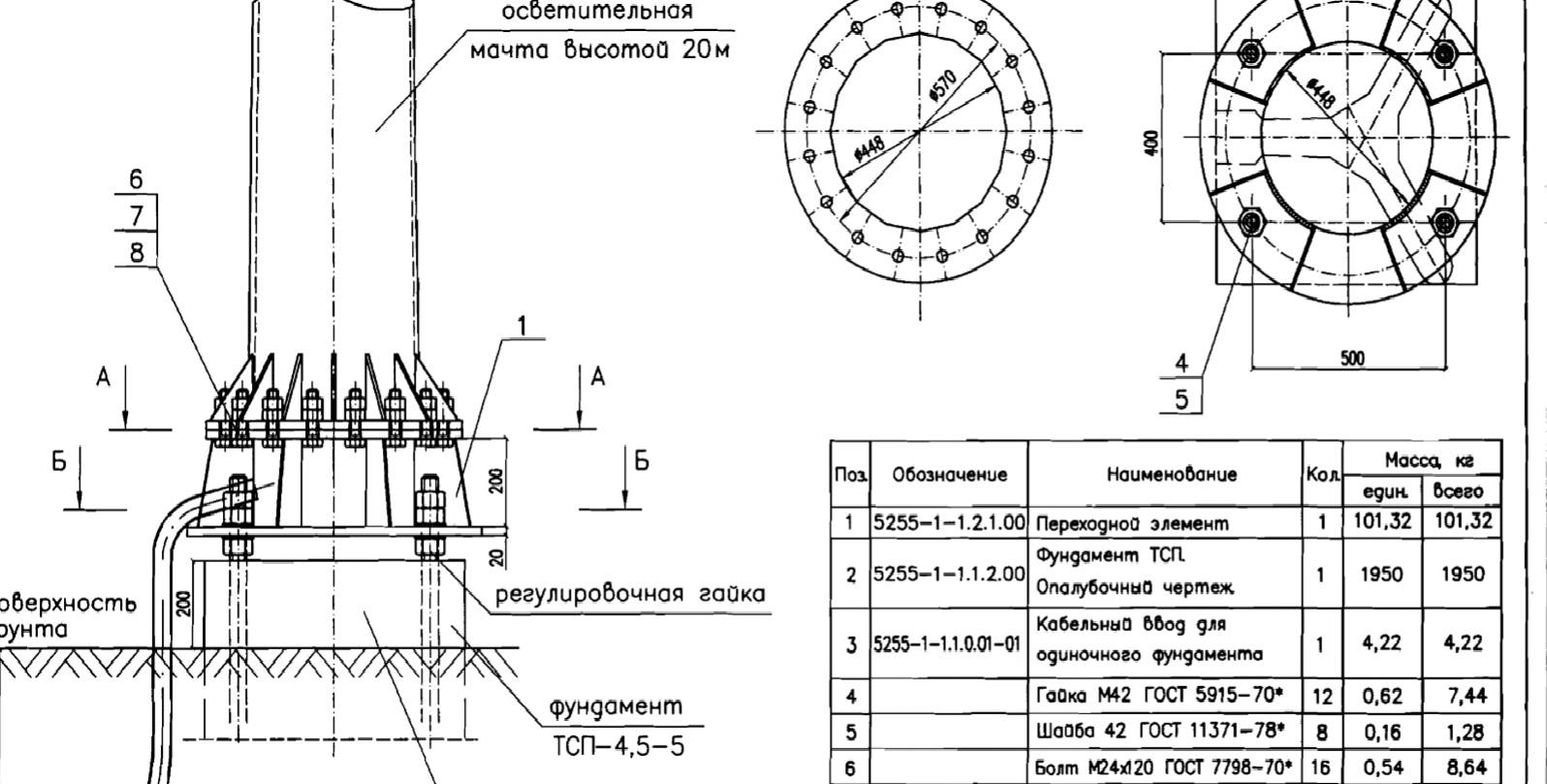

Второй тип фундаментов под мачты при монтаже мачт с использованием переходного элемента, низ которого закрепляют к фундаменту 4-мя анкерными болтами М42, а саму осветительную мачту монтируют на верхний фланец и закрепляют 10-тью болтами М30.

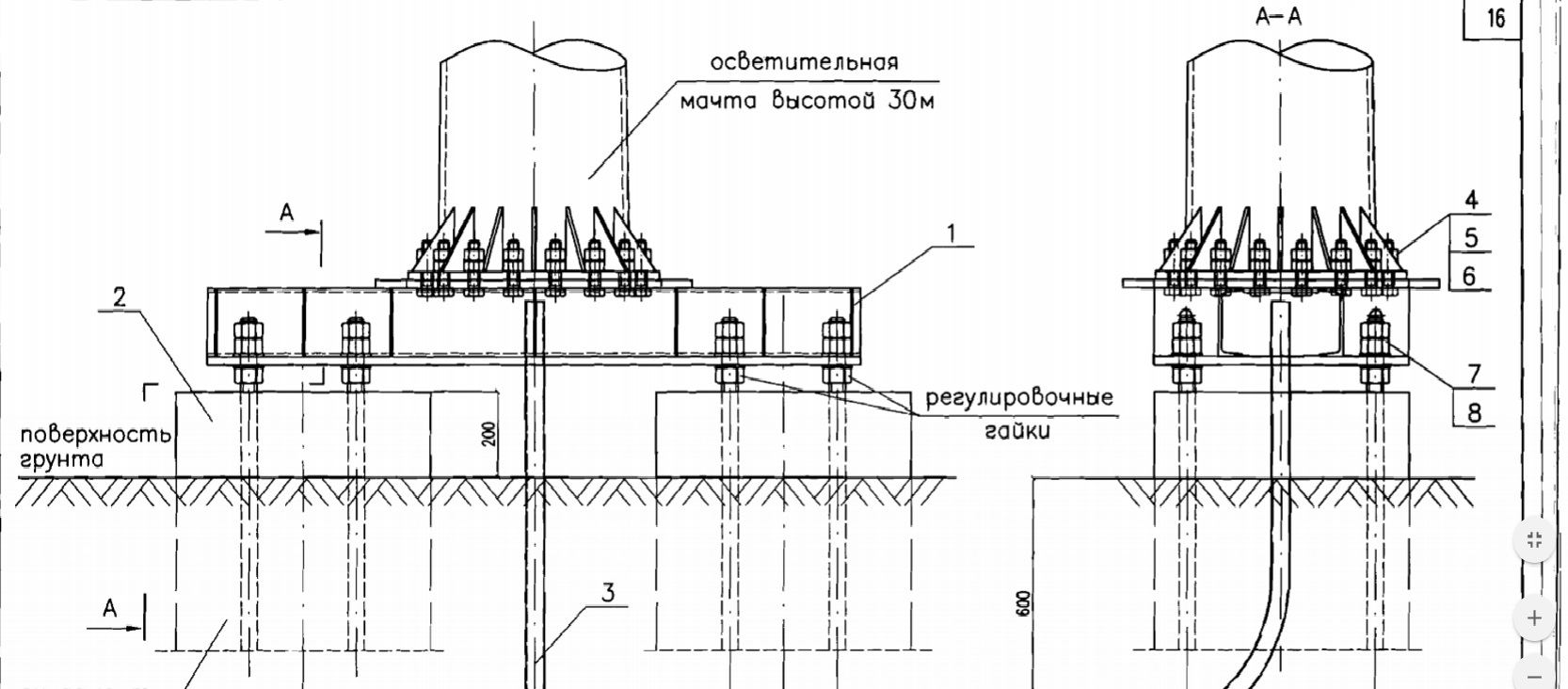

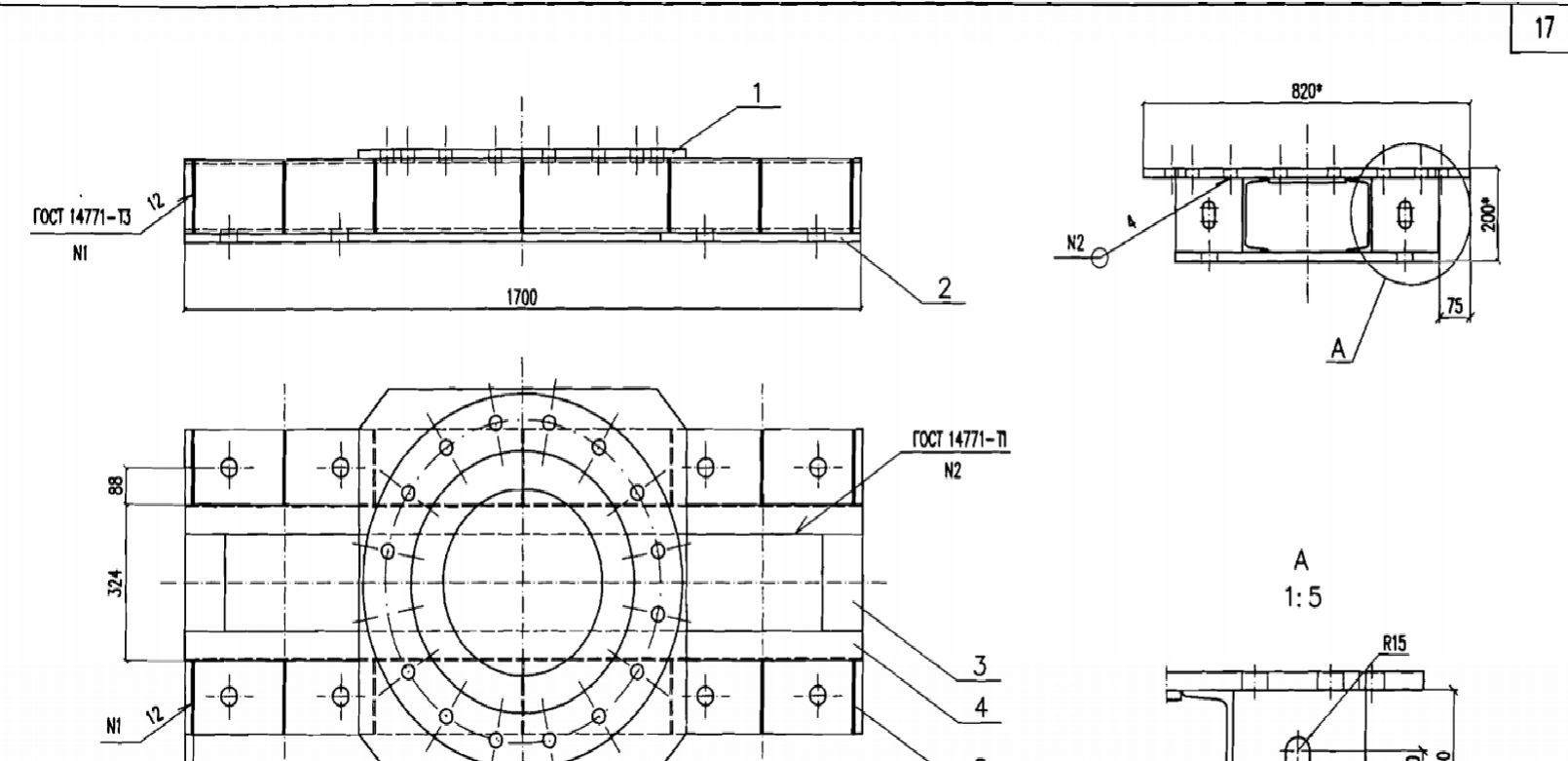

Осветительные мачты с размером 30 м устанавливают с использованием переходного элемента — металлического ростверка, который устанавливают на верхнюю часть фундамента и закрепляют 8-мью анкерными болтами М36. Отверстия в нижней части ростверка рекомендуется делать по фактическому положению анкерных болтов после возведения фундаментов мачт.

Сварку всей конструкции ростверка под мачту и свай следует делать полуавтоматами. Металлическая конструкция должна быть защищена от коррозии для этого используют горячее цинкование. Метизы так же защищают от коррозии термодиффузионным цинкованием.

Фундаменты под мачты освещения

Металлические осветительные мачты на железобетонных фундаментах.

Одиночные фундаменты под мачты состоят из

5255-1-1.1.1.00 Фланец с ребрами

5255-1-1.1.2.00 Фундамент ТСП

Кабельный обод для одиночного фундамента

Гайка диаметром М42 по ГОСТ 5915-70*

Шайба диаметром 42 по ГОСТ 11371-78*

Одиночные фундаменты под мачты 30 метров состоят из

Ростверка

Фундамент ТСА

Опалубочный чертеж.

Кабельный обод для сдвоенного фундамента

Болт диаметром М30Х120 по ГОСТ 7798-70*

Гайка диаметром M30 по ГОСТ 5915-70*

Шайба диаметром М30 по ГОСТ 11371-78*

Гайка диаметром М36 по ГОСТ 5915-70*

Шайба диаметром М36 по ГОСТ 11371-78*

Ростверк состоит из

Полоса 100X10 ГОСТ 103-76*1*195 СтЗпсб ГОСТ 380-94

Швеллер 16 ГОСТ 8240-891=1700 СтЗпс5 ГОСТ 535-88

Полоса 160×10 ГОСТ 103-76*1-170 СтЗпсб ГОСТ 380-94

Типы фундаментов мачт

ТСА_Ч0_2; ТСА_4,0_3; ТСА_4,0_4

ТСА_4,5_2; ТСА_4,5_3; ТСА_4,5_4

ТСА_5,0_2; ТСА_5,0_3; ТСА_5,0_4

Металлические осветительные мачты на винтовых сваях.

Переходной элемент Свая винтовая СВ_351 _4

Кабельные обод для одиночного фундамента

Пластина изолирующая ПИ-2

Гайка диаметром М42 по ГОСТ 5915-70*

Шайба диаметром 42 по ГОСТ 11371-78*

Болт диаметром М24Х120 по ГОСТ 7798-70*

Гайка диаметром М24 по ГОСТ 5915-70*

Шайба диаметро 24 по ГОСТ 11371-78*

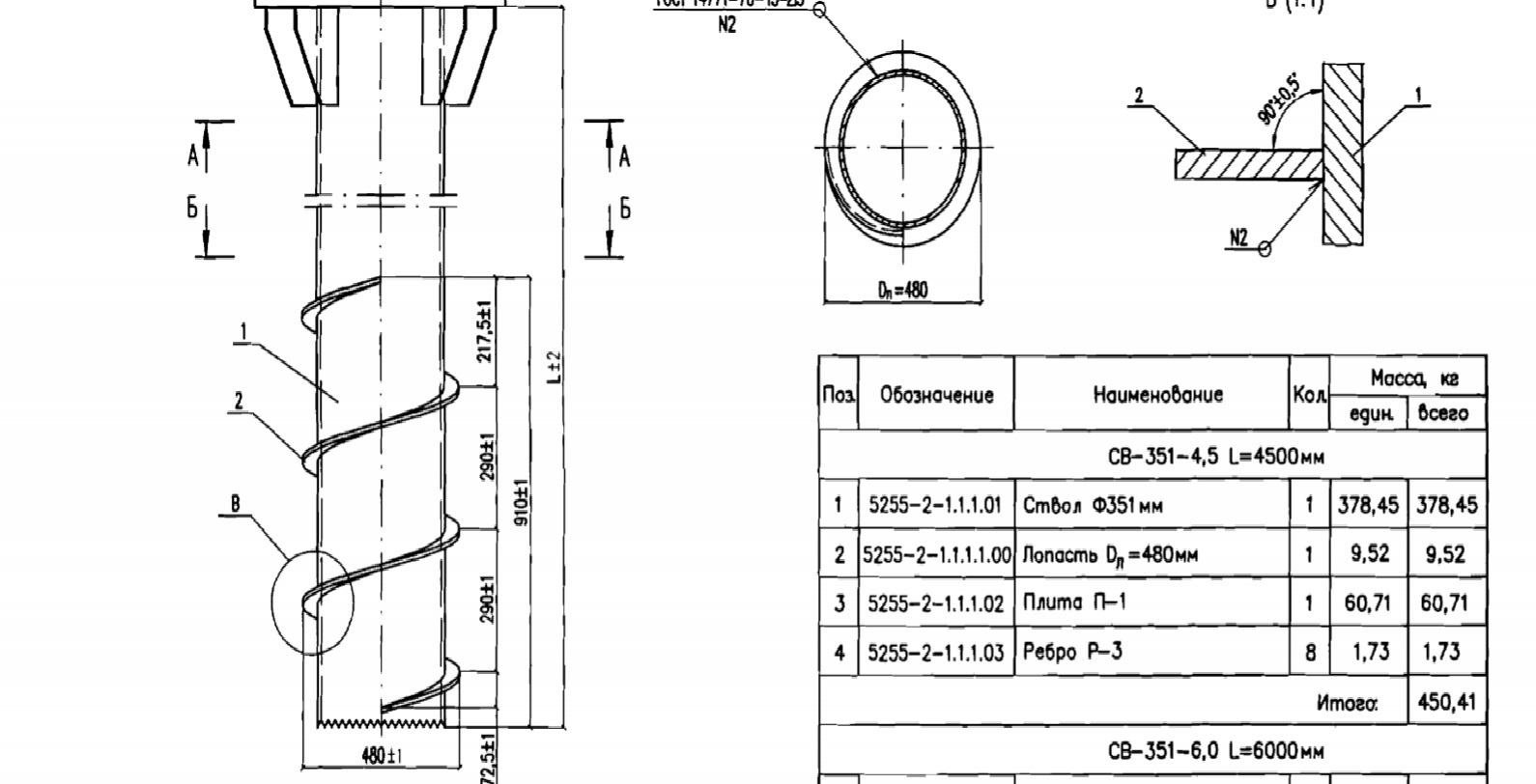

Свая винтовая СВ_351_4.5 1-4500мм

Cтвол сваи труба диаметром Ф351 мм

Лопасть сваи 480мм

Плита сваи П—1

Ребро сваи Р-3

СВ-351-6.0 1-6000 мм

Ствол сваи труба диаметром Ф351мм

Лопасть сваи винтовой D=480M Плита сваи П—1

Ребро сваи Р-3

Фундамент осветительных мачт высотой 30м на винтовых сваях

Свая винтовая СВ-325-4.5

Свая винотовая СВ-325-6.0

Кабельный обод для сдвоенного фундамента

Пластина изолирующая ПИ—1

Болт диаметром М30Х120 по ГОСТ 7798-70*

Гайка диаметром МЗО по ГОСТ 5915-70*

Шайба диаметром 30 по ГОСТ 11371-78*

Болт диаметром М36Х170 по ГОСТ 7798-70*

Гайка диаметром М36 по ГОСТ 5915-70*

Шайба диаметром М36 по ГОСТ 11371-78*

Сваи СВ-325-4.5 состоят из

Ствол сваи винтовой труба диаметром Ф325мм

Лопасть сваи400мм

Плита сваи П-2

Ребро сваи Р-4

Сваи СВ-325-6.0 состоят из

Ствол сваи винтовой диаметром Ф325мм

Лопасть сваи D400M Плита сваи П-2

Ребро сваи Р-4

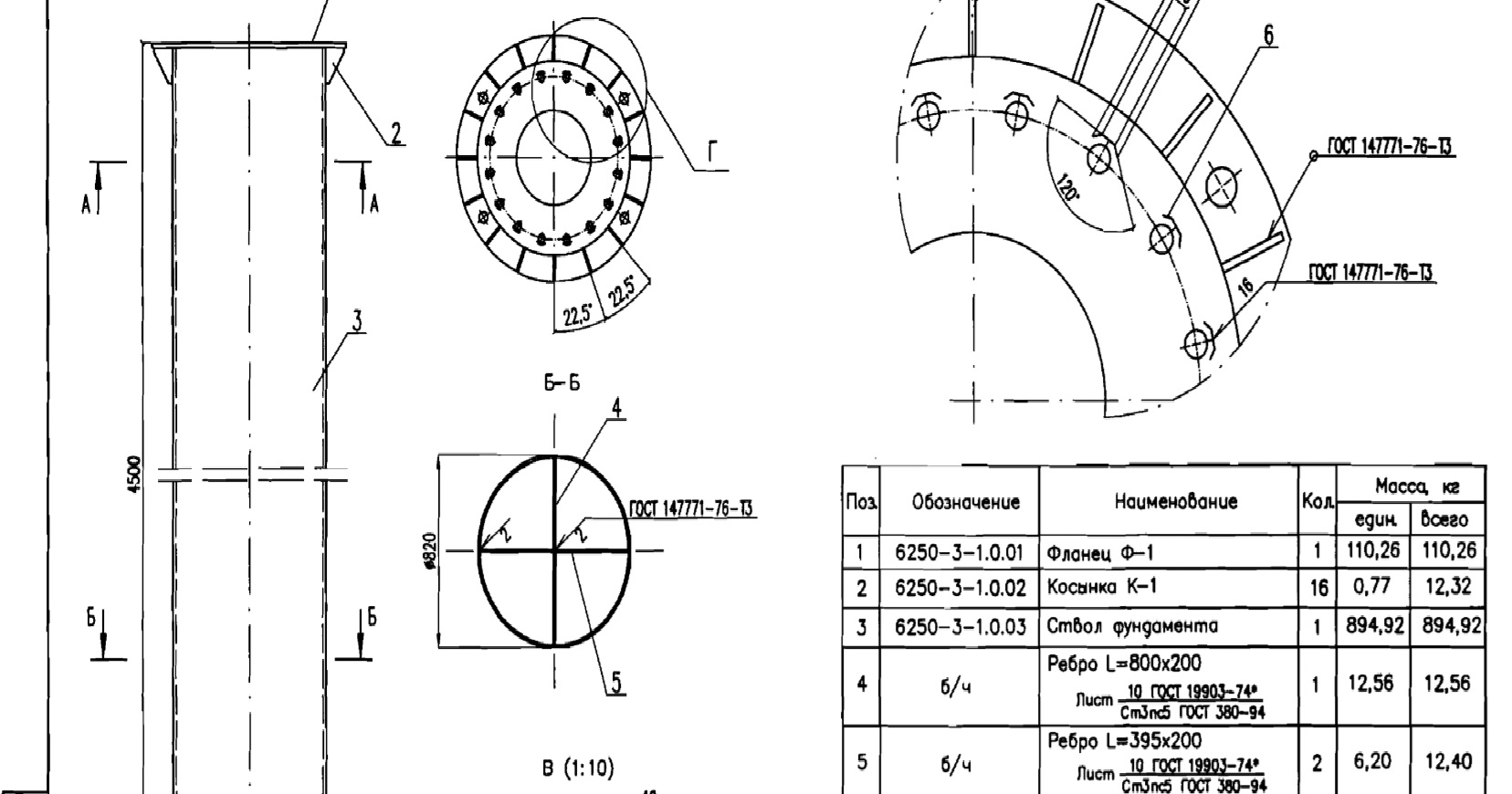

Металлические осветительные мачты на фундаментах из металлических труб

Фланец фундамента Ф-1

Косынка фундамента К—1

Ствол фундамента

Ребро фундамента 800×200х10 Лист 10

Ребро фундамента 395х200х10

Упор фундамента 50×50х2

Фундамент для мачты ВОУ 30 с наголовником

Болт диаметром М42*150 по ГОСТ 7798-70*

Гайка диаметром М42 по ГОСТ 5915-70*

Шайба диаметром 42 по ГОСТ 11371-78*

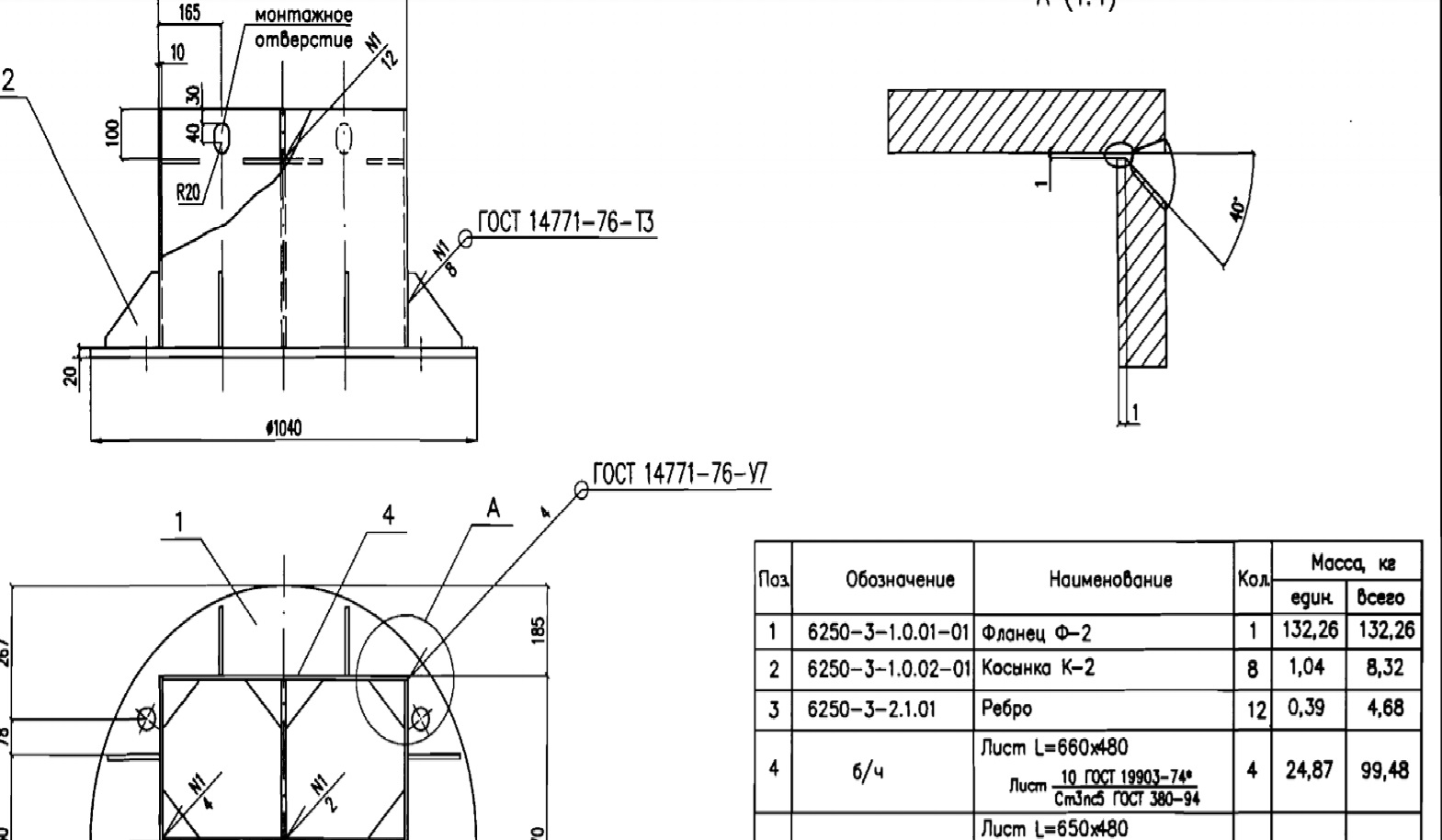

Съемный наголовник для мачты ВОУ 30

Фланец наголовника Ф-2

Косынка наголовника К—2

Ребро наголовника

Лист 660х480х10

Лист 650х480х16

Лист 320х480х16

Расчет фундамента мачты можно получить, если отправить заявку на почту 2000177@mail.ru или позвонив по телефону 8(343)2000177

Расчет фундамента мачты можно будет получить в течение часа.

Расчет фундамента мачты зависит от актуальной цены на металл.

Источник

Особенности расчета металлических решетчатых башен на ветровую нагрузку

Ветряные генераторы электричества становятся все более популярными. Они просты при установке, что позволяет сделать ветряк самостоятельно,

экономят электричество или полностью снабжают им хозяйство. Конструкция ветрогенератора должна быть предельно стабильной, так как ей нужно выдерживать порывы ветра любой силы.

Размер фундамента для ветрогенератора зависит от типа, размера мачты и проектной документации

Чтобы обеспечить этот параметр, требуется правильно смонтировать мачту, особенно — ее основание. От того, какой тип опоры будет выбран, будет зависеть производительность и безопасность ветряной установки. Фундамент для ветрогенератора — залог стабильности и прочности массивной конструкции.

Устройство котлованов

Способы устройства котлованов под фундаменты мостовых опор зависят от местоположения опор, грунтовых условий, глубины котлованов, наличия и глубины воды и т. д.

При строительстве опор на местности, не покрытой водой, котлованы устраивают открытыми. При отсутствии грунтовых вод стенки котлованов не укрепляют, причем при глубине до 1 м в песчаных и гравелистых грунтах, 1,25 м в супесях и суглинках, 1,5 м в глинах и 2 м в особо плотных грунтах стенки делают вертикальными, а при большей глубине – с откосами, выбирая их крутизну в зависимости от глубины котлована и вида грунта (рис. 9.1, а). Допускаемая крутизна откосов приведена в таблице 9.1.

Котлованы с вертикальными стенками и креплением устраивают для уменьшения объема земляных работ.

Простейшее закладное крепление состоит из стоек (2) (рис. 9.1, б), периодически осаживаемых в грунт, за которые по мере разработки грунта и углубления котлована закладывают доски (1). Стойки подкрепляют по высоте котлована распорками (3). При глубине свыше 5 м или при ширине более 4 м используют инвентарные крепления со стойками из прокатных двутавров №30–55, забиваемых по контуру котлована. Распорки при этом могут быть как деревянные, так и металлические.

Рис. 9.1 – Открытые котлованы и их крепление: а – котлован без крепления; б – котлован с закладным креплением; в – сплотка из двух деревянных шпунтин

В водоносных грунтах котлованы разрабатывают в деревянном или металлическом шпунтовом ограждении, не только поддерживающем стенки котлована, но и уменьшающем приток грунтовых вод.

Если глубина воды не превышает 5–6 м, а в грунте отсутствуют включения в виде камней, затонувших деревьев и т. д., применяют деревянное шпунтовое ограждение, причем при напоре воды до 3 м используют дощатый шпунт с толщиной досок до 10 см, а при большем напоре – брусчатый толщиной до 24 см.

Доски или брусья шпунта (шпунтины) имеют с одной стороны гребень треугольной или прямоугольной формы, а с другой – паз соответствующего очертания (рис. 9.1, в). Нижние концы шпунтин заостряют и несколько скашивают, что обеспечивает плотное их примыкание при погружении к ранее забитым за счет отпора грунта.

Глубина погружения шпунта должна превышать глубину котлована не менее чем на 1,5 м. Этим обеспечивается устойчивость ограждения, уменьшается приток воды через дно и устраняется возможность наплыва грунта в котлован из-под шпунта под воздействием одностороннего гидростатического давления при откачивании воды из котлована.

Для ускорения устройства и улучшения качества ограждения шпунтины погружают пакетами из 2–3 штук, сплачивая их скобами (5), втопленными в древесину, и бугелями (4).

Забивают шпунт свайными молотами через направляющие в виде парных схваток из бревен или пластин, прикрепленных к заранее погруженным так называемым маячковым сваям. Забивают шпунт в два приема: сначала на глубину 1,5–2 м, а затем на полную глубину. Такая технология обеспечивает правильность положения ограждения и его плотность.

Стальной шпунт применяют при глубине погружения в грунт свыше 5–6 м или при плотных глинистых и гравелистых грунтах.

Стальной шпунт является инвентарной конструкцией, т. е. извлекаемой и используемой многократно. Металлические шпунтины представляют собой плоский или корытообразный стальной прокат длиной от 8 до 22 м, имеющий по бокам замки для соединения смежных шпунтин друг с другом. Внутри ограждение раскрепляется горизонтальной обвязкой по контуру котлована и распорками, препятствующими деформациям стенок и обеспечивающими устойчивость ограждения.

Для сбора и откачивания воды при попадании котлована в зону грунтовых вод по его контуру устраивается канавка или желоб с приямком. Поэтому размеры котлована принимают несколько больше размеров фундамента в плане.

На местности, покрытой водой, котлованы сооружают под защитой перемычек – земляных, ряжевых, шпунтовых (смешанных) и др.

Земляные перемычки (рис. 9.2, а) из песчаного и супесчаного грунтов применяют при глубине воды до 2 м и скорости течения до 0,5 м/с. Грунт в перемычку намывают с помощью гидромеханизмов или доставляют к месту отсыпки баржами, разгружая их транспортерами или стреловыми кранами, установленными на понтонах. Зимой грунт отсыпается со льда.

Земляные перемычки значительно стесняют русло. Существенно меньше стеснение у однорядных шпунтовых перемычек (рис. 9.2, б), обсыпанных снаружи грунтом и применяемых при глубине воды до 3 м. Еще меньше стесняют русло двухрядные шпунтовые перемычки (рис. 9.2, в) с засыпкой пространства между рядами маловодопроницаемым грунтом.

Рис. 9.2 – Схемы ограждения котлованов перемычками: а – земляными; б – шпунтовыми однорядными; в – шпунтовыми двухрядными; г – ледяными (I–III – стадии образования перемычки); 1 – шпунт; 2 – крепление шпунта; 3 – лед; 4 – намерзающий снизу лед; 5 – замороженный грунт

Если грунт в водоеме не допускает забивки шпунта, используют ряжевые перемычки, устраиваемые аналогично ряжевым опорам деревянных мостов, или бездонные ящики – замкнутые по периметру конструкции, опускаемые на дно. Ящики выполняют в виде жесткого брусчатого или металлического каркаса с водонепроницаемой дощатой обшивкой или используют инвентарные конструкции, допускающие многократное применение (съемные бездонные ящики). В последнем случае ящики выполняют из щитов, соединяемых водонепроницаемыми замками, или собирают из металлических понтонов, скрепляя их болтами. Наполняя понтоны водой, обеспечивают опускание ящика на грунт. Перемычки из понтонов могут применяться при глубине воды до 10–12 м.

Зимой при низкой отрицательной температуре можно применить вымораживание котлована (рис. 9.2, г) в реке естественным холодом. Для этого во льду вырубают углубление. После намерзания по сторонам и снизу этого углубления новых слоев льда глубину ледяного шурфа увеличивают. Вырубая, постепенно, таким образом лед и следя за достаточной толщиной образующихся ледяных стен, препятствующих прорыву воды в котлован, можно дойти до дна реки.

Грунт в котлованах разрабатывают, как правило, механизированным способом экскаваторами или при отрывке котлованов в ограждении грейфером. Экскаваторы при разработке грунта перемещаются по бровке котлованов или устанавливаются на плашкоутах из понтонов. Скальные грунты разрабатывают с помощью пневматического инструмента или взрывным способом. При разработке легкоразмываемых грунтов применяют средства гидромеханизации – эрлифты, гидроэлеваторы, землесосы. Разработанный грунт с учетом требований экологии следует подавать на баржи, разгружаемые в специально отведенном месте. Вынутый грунт целесообразно использовать для отсыпки насыпей подходов и регуляционных сооружений.

Перед закладкой фундамента воду из котлована откачивают насосами, которые при глубине котлована до 5–6 м устанавливают наверху, а при большей глубине – в котловане. Чаще всего для откачивания воды используют центробежные насосы как наиболее производительные и безотказные в работе.

Армирование и заливка бетона

Технология монтажа фундамента почти всегда предусматривает установку арматуры, которая станет несущим элементом конструкции. Прутья собираются в каркас, а количество, их расположение, а также диаметр должны быть указаны в проекте. Каркас должен иметь в составе две полосы вертикальной арматуры, которые скрепляются горизонтальными прутьями. Важно учесть, что при заливке бетонной смеси, которая будет иметь высоту больше 1,5 метра, раствор расслаивается. Поэтому рекомендуется использовать переносной желоб. На этом этапе смесь заливается в опалубку, толщина слоев при этом должна составить примерно 20 сантиметров. Каждый слой уплотняется, что исключает образование пустот. Для этого стенки опалубки простукиваются. Раствор не должен быть жидким.

Фундаменты на естественном основании

Перед началом работ по сооружению фундамента дно котлована тщательно планируют, а при мокрых глинистых грунтах в основание втрамбовывается слой щебня толщиной не менее 10 см.

При устройстве монолитных фундаментов опалубку из деревянных щитов раскрепляют внутренними распорками и стяжками. Если развитие фундамента книзу производится уступами, опалубкой нижней ступени может быть деревянное ограждение. При металлическом шпунтовом ограждении опалубка устраивается по всей высоте или принимаются меры, исключающие сцепление металлического шпунта с бетоном (шпунт покрывается слоем битума или иной смазки). По мере возведения фундамента распорное крепление ограждения удаляют, заменяя его коротышами и подкосами, упирающимися в возведенную кладку. Бетонную смесь подают в котлован в специальных емкостях стреловыми кранами, подвозя его автотранспортом. Возможна подача бетонной смеси по виброжелобам или наклонным лоткам. Высота падения бетонной смеси непосредственно в котлован не должна превышать 1,5 м.

Если в котлован поступает вода, производят водоотлив, не допуская заливания водой свежего слоя кладки. Однако при значительном поступлении воды удаление ее приводит к вымыванию из бетонной смеси цементного раствора. Поэтому в этом случае применяют подводную укладку бетона способом вертикально перемещающейся трубы (ВПТ). Бетонная смесь при бетонировании способом ВПТ (рис. 9.3) подается в котлован по трубе (3) диаметром 300 мм, опущенной первоначально на всю глубину котлована. Нижнее отверстие трубы постоянно находится ниже поверхности уложенной бетонной смеси не менее чем на 0,8 м, поэтому с водой соприкасается только верхний слой первоначально уложенного бетона. По мере подъема трубы выходящая из нее пластичная бетонная смесь постепенно заполняет котлован. Бетонная смесь при бетонировании способом ВПТ должна укладываться без перерыва с максимально возможной интенсивностью. Толщина слоя подводного бетона должна быть не менее 1 м и определяется из условия превышения на 10% массы уложенного бетона гидростатического давления воды. После набора бетоном прочности не менее 5 МПа вода из котлована откачивается, верхний несхватившийся слой бетона, соприкасавшийся с водой (шлам), удаляется, и работы по возведению оставшейся части фундамента ведут в сухом котловане обычными методами.

Рис. 9.3 – Схема бетонирования методом вертикально-подъемной трубы: 1 – кран для подачи бетонной смеси; 2 – бункер; 3 – бетонолитная труба; 4 – шпунтовое ограждение; 5 – опалубка; 6 – уложенная бетонная смесь

Блоки сборных фундаментов укладывают на песчаную или щебеночную подушку, отсыпанную на тщательно спланированное дно котлована. При песчаной подушке блоки укладывают непосредственно на песок, а при щебеночной – на свежий цементный раствор, который должен покрывать всю площадь, на которую устанавливается блок. Между собой фундаментные блоки соединяются укладкой в швы жесткой бетонной смеси или сваркой закладных частей и выпусков арматуры. При сооружении сборного фундамента на местности, покрытой водой, блоки укладывают на тампонажный слой подводного бетона, уложенного способом ВПТ, как на щебеночную подушку Предварительно с поверхности подводного бетона удаляется слой шлама.

Подготовка траншеи и обустройство опалубки

Монтаж ленточного фундамента на следующем этапе предусматривает рытье траншеи, эти работы могут осуществляться вручную или с помощью экскаватора. В последнем случае дно необходимо очистить и выровнять лопатой. На следующем этапе можно приступать к укладке подушки, толщина которой должна составить 200 миллиметров. Она выполняется из мелкофракционного гравия или песка. Слой проливается водой, уплотняется, а сверху укладывается полиэтиленовая пленка, которая станет гидроизоляционным материалом. В качестве альтернативного решения может выступить заливка из цементного раствора, чтобы вода не уходила в землю, ведь это может ухудшить прочностные характеристики подушки.

Монтаж фундамента дома на следующем этапе предусматривает обустройство опалубки, которая состоит из строганных с одной стороны досок. Их толщина должна быть равна пределу от 40 до 50 миллиметров. Может использоваться щитовая разборная опалубка из железа. Элементы надежно фиксируются к стенкам траншеи. Важно выверить с помощью отвеса вертикальность стенок, так как от точности данных показателей будет зависеть период эксплуатации будущей конструкции. Нужно предусмотреть наличие отверстий для прокладки систем водопровода и канализации.

Свайные фундаменты

При сооружении фундаментов мостовых опор применяют железобетонные и стальные сваи. Железобетонные сваи, изготавливаемые на заводах и полигонах, доставляются на стройплощадку цельными (сваи сплошного квадратного сечения) или по секциям, допускающим стыкование перед или в процессе их погружения в грунт (круглые цилиндрические сваи-оболочки). Сваи сплошного сечения имеют на концах заострения. Полые сваи-оболочки могут погружаться как с открытым нижним концом, так и со специальным наконечником. Стальные сваи круглого или иного сечения применяют при значительной глубине погружения в гравелистых или иных труднопроходимых грунтах.

Погружение свай осуществляется либо забивкой их молотами, либо с помощью вибропогружателей.

Молоты для забивки свай могут быть паровоздушные одиночного и двойного действия и дизельные. Выбор типа молота определяется грунтовыми условиями и видом энергии, имеющейся на стройплощадке.

Паровоздушные молоты одиночного действия применяют для погружения свай в плотные и тяжелые грунты. Их недостаток – небольшое число ударов в минуту и малая производительность. Молоты двойного действия имеют большую частоту ударов, что облегчает погружение свай, препятствуя засасыванию их в вязких грунтах. Такие молоты имеют небольшие размеры, высокую производительность и могут использоваться не только для забивки, но и для выдергивания свай. Система подачи и выпуска пара или сжатого воздуха при работе молота не имеет связи с атмосферой, допускает их работу пол водой. Недостаток паровоздушных молотов – необходимость снабжения их паром или сжатым воздух.

Дизель-молоты не требуют для своей работы дополнительного энергетического оборудования. Они работают по принципу двухтактного дизельного двигателя и приводятся в действие за счет энергии дизельного топлива, сгорающего в цилиндре. Дизели-молоты могут быть двух типов: штанговые и трубчатые. В первых, ударной частью служит подвижной цилиндр, во вторых – поршень. Дизель-молоты работают на дешевых сортах горючего, производительны при погружении свай в плотные грунты. В то же время их применение для забивки свай небольшого поперечного сечения в слабые грунты малоэффективно, так как при этом не создаются условия для самовоспламенения горючего в цилиндре.

При наличии на строительстве электроэнергии для погружения свай оболочек могут использоваться вибропогружатели (рис. 9.4), которые особенно эффективны при возведении фундаментов в несвязных песчаных и супесчаных грунтах. Вибропогружатели при работе с помощью вращающихся в противоположные стороны эксцентриков создают гармонически изменяющуюся силу, направленную вдоль сваи и вызывающую ее колебания (вибрацию) с частотой 400–600 колебаний в минуту.

Рис. 9.4 – Вибропогружатель, закрепленный на свае-оболочке

При применении молотов одиночного действия и трубчатых дизель-молотов на головы свай устанавливаются стальные наголовники, смягчающие резкие удары молотов по торцу свай и предохраняющие их от разрушения. Если используется вибропогружение свай, необходимо надежно закрепить вибропогружатель на свае, причем ось вибропогружателя должна точно совпадать с осью сваи. Невыполнение этих требований приводит к повреждениям вибропогружателя из-за ударов его о сваю и к возникновению недопустимых поперечных колебаний сваи.

Для обеспечения проектного положения свай при забивке используются копровые агрегаты или краны с оборудованием, обеспечивающим подъем, установку и погружение свай в заданном направлении (рис. 9.5). С этой же целью применяют металлические и деревянные каркасы и железобетонные кондукторы, используемые затем в качестве ростверка.

Рис. 9.5 – Схемы сооружения свайных фундаментов: а – забивка свай с помощью копра; б – забивка свай с помощью стрелового крана; в – погружение свай через направляющий каркас; г – погружение свай через железобетонный кондуктор; 1 – свая; 2 – молот: 3 – копер; 4 – подвесная стрела; 5 – кран; 6 – вибропогружатель; 7 – направляющий каркас; 8 – кондуктор; 9 – подсыпка

Состав работ по погружению свай включает перемещение копра или крана и установку их в рабочее положение, транспортировку, подъем и закрепление сваи и собственно погружение. Последовательность погружения свай в ростверке может быть рядовой (рис. 9.6, а), спиральной от центра ростверка к периметру (рис. 9.6, б) и секционной (рис. 9.6, в).

Рис. 9.6 – Последовательность погружения свай

При наличии в основании гравелистых и песчаных грунтов применяется метод погружения или забивки свай с подмывом. Для этого к острию сваи по специальным трубам, погружаемым в грунт совместно со сваей, подается под давлением вода, которая размывает грунт вокруг сваи и уменьшает силы трения. После прекращения подачи воды разрыхленный вокруг сваи грунт постепенно уплотняется. На последней стадии погружения подмыв прекращают и до проектного «отказа» сваю погружают обычными способами. Погружение свай с подмывом не применяется при возможности возникновения осадок близко расположенных зданий и сооружений.

При забивке свай измеряют их «отказы», от величины которых зависит несущая способность сваи, прекращая забивку по получении расчетного «отказа». Под «отказом» понимают наименьшую величину осадки от одного удара, определяя ее как среднее арифметическое осадки за один «залог». В качестве «залога» для молотов одиночного действия принимается 10 ударов, а для молотов двойного действия и дизель-молотов – количество ударов в течение 1 мин. При вибропогружении контролируют скорость погружения, амплитуду колебаний и расход электроэнергии (потребляемую электрическую мощность).

После окончания погружения сваи обрубаются на, необходимом уровне, обеспечивающем их надежное защемление в плите ростверка при его бетонировании.

При отсутствии грунтовых или поверхностных вод плиту ростверка бетонируют в открытом котловане, в других случаях работы ведутся под защитой грунтовых перемычек, шпунтового ограждения, железобетонных кондукторов, бездонных ящиков. Размеры и форма ограждения определяются очертанием плиты ростверка. В случае незначительного фильтрационного притока воды плиту ростверка укладывают непосредственно на дно котлована. Если же приток воды большой, предварительно способом ВПТ укладывается тампонажный слой бетона толщиной не менее 1 м. При устройстве низких свайных ростверков тампонажный слой укладывается непосредственно на дно котлована, при высоких ростверках – на песчаную отсыпку, уложенную в ограждение до отметки низа тампонажного слоя, или на деревянное днище, устроенное на необходимом уровне.

Бетонирование и выполнение обвязки

Внутреннее пространство свай недопустимо оставлять пустым, так как это может стать причиной коррозии поверхности и уменьшения срока эксплуатации. Внутри элементы заполняются цементным раствором, на каждую сваю должно уйти примерно 1,5 ведра смеси. Если дом будет достаточно тяжелым, то ростверк можно выполнить из металла, тогда как для легкой постройки от него можно отказаться. В этом случае его функции будут выполнять деревянная обвязка или металлические оголовки. На сваи для этого надеваются оголовки, к которым шурупами прикручивается обвязка из бруса квадратного сечения со стороной в 150 миллиметров. Полученные стыки обвязки следует обработать битумом. На следующем этапе можно приступать к строительству стен дома. Примечательно, что свайно-винтовой фундамент после окончания строительства будет способен претерпевать проектные нагрузки, он полностью готов к эксплуатации. Монтаж свайно-винтового фундамента используется в тех случаях, когда строительство необходимо завершить в самые короткие сроки.

Фундаменты из сборных железобетонных оболочек

При сооружении опор крупных мостов применяют фундаменты из сборных железобетонных оболочек диаметром 1 м и более. Погружают оболочки с помощью мощных вибропогружателей. Отдельные секции оболочек соединяют между собой болтами на фланцах или омоноличиванием выпусков арматуры. Нижний конец первой секции усиливают металлическим наконечником (ножом). В зависимости от мощности имеющегося оборудования оболочки могут собираться из отдельных звеньев на полную длину или наращиваться по мере их погружения.

С целью обеспечения проектного положения оболочек их погружают с применением направляющих устройств – кондукторов или каркасов, отличающихся от каркасов для забивки свай большими размерами ячеек и сечений элементов.

Для уменьшения сил трения между грунтом и оболочкой и потребляемой вибропогружателем электроэнергии погружение оболочек может производиться с подмывом аналогично тому, как это делается при забивке свай.

По мере погружения из внутренней полости оболочек большого диаметра, как правило, извлекают грунт. Для этого используют грейферы, эрлифты, гидроэлеваторы, другие механизмы. Если диаметр оболочек достаточно велик, извлечение грунта возможно без снятия вибропогружателя, что позволяет существенно снизить трудозатраты и получить экономию во времени. После удаления грунта полость оболочек бетонируют способом ВПТ.

Сборка мачты

На этапе насаживания секционной мачты с молниеприемником на основание в фундаменте она должна быть уже собрана.

Сборка молниеотвода включает в себя сборку мачты из секций воедино, установку на мачту пассивного или активного молниеприемника, и протяжку токоотвода от молниеприемника вдоль или внутри секций мачты до очага заземления.

Рассмотрим типовую последовательность действий при сборке молниеотвода.

Сборка секций — Протяжка токоотвода

Секции мачты выкладываются на земле в порядке их сборки.

Через все секции мачты протягивается проводник используемый в качестве токоотвода. Рекомендуем трос стальной D=8.1 ММ. ГОСТ 3063-80.

Перед соединением секций мачты соединительные элементы смазываются машинным маслом. Секции мачты вставляются одна в другую.

Подключение переходника

К переходнику токоотвод-молниеприемник болтом и гайкой прикручивается верхний конец токоотвода.

После этого к переходнику прикручивается молниеприемник.

Переходник вставляется в мачту, завершая тем самым сборку мачты.

Насаживание мачты – Вывод токоотвода

Нижняя секция мачты насаживается на гильзу забетонированного основания или на гильзу основания под плитку 50х50 мм.

Конец токоотвода выводится из-под основания к очагу заземления.

Заземлите токоотвод.

Схемы установочных размеров оснований молниеотводов.

| Установочные размеры основания молниеотвода высотой от 6 до 14 м | Установочные размеры основания молниеотвода высотой от 15 до 25 м |