Устройство фундаментов вблизи существующих зданий

Все чаще при реконструкции зданий в городской застройке встречаются ситуации, когда новые фундаменты необходимо установить в непосредственной близости от существующих.

В таких случаях возникает вероятность влияния нового фундамента на работу существующего. Чтобы исключить взаимовлияние старого и нового фундаментов, должны выполняться следующие условия:

— осадок старого фундамента происходить не должно, осадки должны быть стабилизированы и к данному времени закончиться;

-зоны напряженно-деформированного состояния (НДС)- «луковицы напряжений» существующего и нового фундаментов не должны пересекаться и накладываться (по результатам поверочных расчетов).

Глубина заложения нового фундамента при этом может быть:

а) ниже уровня подошвы существующего фундамента. В этом случае проблемы по взаимовлиянию фундаментов снимаются;

б) выше уровня подошвы существующего фундамента. Тогда необходимо выполнение следующих условий:

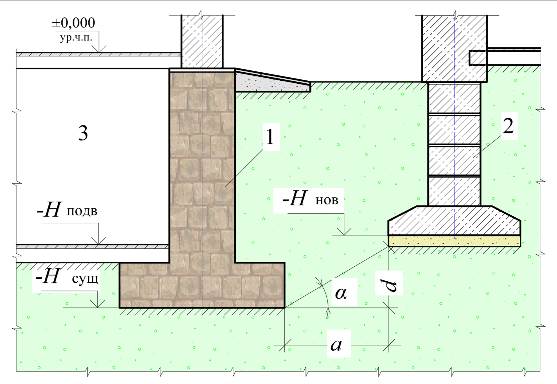

— угол превышения их уровней должен быть не более 30 градусов (см. рис.5.40), то есть если а/d ³ 1/2, то новый фундамент можно заложить на эту отметку;

— если же а/d £ 1/2, то глубину заложения нового фундамента следует увеличить на величину

| где | а | − | расстояние между ближайшими сторонами фундаментов, м; |

| d | − | превышение нового фундамента над старым, м |

Допустимая разность отметок устройства рядом стоящих фундаментов не должна превышать величину, определяемую следующим образом:

| где | φ1 | − | расчетный угол внутреннего трения грунта; |

| сI | − | расчетное удельное сцепление грунта; | |

| р | − | среднее давление от расчетных нагрузок под подошвой расположенного выше фундамента. |

Рис. 5. 40. Устройство нового фундамента на разных отметках вблизи существующего фундамента:

1 — существующий фундамент; 2 − новый фундамент; 3 – подвал существующего здания.

Нподв – отметка пола подвала существующего здания;

Нсущ – отметка заложения существующего фундамента; Ннов – отметка заложения проектируемого фундамента

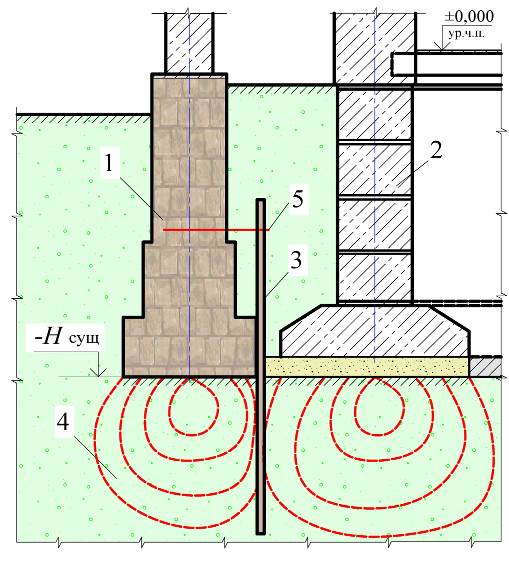

Другим решением по исключению взаимовлияния фундаментов является устройство между фундаментами шпунта (см. рис.5.41).

Шпунтовая стенка позволяет оградить старые фундаменты от дополнительных осадок под влиянием нагрузок от новых, осадки которых будут происходить в начальный период после постройки. Шпунтовый ряд обычно устраивают из антисептированных досок, которые забивают глубже подошвы фундамента на 0,5 – 1,0 м для обеспечения заделки. Эффективен также стальной стандартный шпунт, который погружается «пакетом».

Рис. 5. 41. Схема устройства нового фундамента на одном уровне с существующим фундаментом:

1 — существующий фундамент; 2 − проектируемый новый фундамент; 3 – шпунтовый ряд; 4 – «луковица» напряжений; 5 –анкер для крепления шпунтовой стенки к фундаменту, горизонтальная связь

Дата добавления: 2016-04-11 ; просмотров: 10138 ;

Источник

5.4. ГЛУБИНА ЗАЛОЖЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ (ч. 1)

Глубина заложения фундаментов является одним из основных факторов, обеспечивающих необходимую несущую способность и деформации основания, не превышающие предельные по условиям нормальной эксплуатации проектируемого сооружения и находящегося в нем оборудования.

Выбор глубины заложения фундаментов рекомендуется выполнять на основе технико-экономического сравнения различных вариантов фундаментов. Глубина их заложения должна определяться с учетом:

- – назначения, а также конструктивных особенностей сооружения (наличия и размеров подвалов, фундаментов под оборудование и т.д.);

- – размера и характера нагрузок и воздействий на фундаменты;

- – глубины заложения фундаментов примыкающих сооружений, фундаментов под оборудование, глубины прокладки коммуникаций;

- – существующего и проектируемого рельефа застраиваемой территории;

- – инженерно-геологических условий площадки строительства (физико-механических свойств грунтов, характера напластований, наличия слоев, склонных к скольжению, карманов выветривания, пустот, образовавшихся вследствие растворения солей и пр.);

- – гидрогеологических условий площадки (уровней подземных вод и верховодки, а также возможных их изменений в процессе строительства и эксплуатации сооружения, агрессивности подземных вод и т.п.);

- – глубины сезонного промерзания грунтов [2, 4].

Глубина заложения фундаментов исчисляется от поверхности планировки или пола подвала до подошвы фундамента, при наличии бетонной подготовки — до низа ее. При выборе глубины заложения фундаментов в необходимых случаях при соответствующем обосновании следует учитывать возможность дальнейшей реконструкции проектируемого сооружения (устройство новых коммуникаций, подвальных помещений, фундаментов под оборудование и пр.).

Фундаменты сооружения или его отсека, как правило, должны закладываться на одном уровне. При заложении ленточных фундаментов смежных отсеков на разных отметках переход от более заглубленной части к менее заглубленной должен выполняться уступами. Уступы должны быть не круче 1:2, а высота уступа — не более 60 см. Ленточные фундаменты примыкающих частей отсеков должны иметь одинаковое заглубление на протяжении не менее 1 м от шва.

Допустимая разность отметок заложения соседних столбчатых фундаментов (или столбчатого и ленточного) определяется по формуле

где а — расстоянии между фундаментами в свету; φI и cI – расчетные значения угла внутреннего трения и удельного сцепления грунта; р — среднее давление под подошвой расположенного выше фундамента от расчетных нагрузок (для расчета оснований по несущей способности).

Столбчатые фундаменты, разделенные осадочным швом, следует располагать на одном уровне.

Условие (5.24) распространяется и на случай определения допустимой разности отметок заложения фундаментов сооружения и рядом расположенных каналов, тоннелей и пр.

Фундаменты проектируемого сооружения, непосредственно примыкающие к фундаментам существующего, рекомендуется принимать на одной отметке. Переход на большую глубину заложения следует выполнять исходя из условия (5.24). Если оно не выполняется, необходимо устройство шпунтовой стенки или другого ограждения (рис. 5.14).

При выборе глубины заложения фундаментов рекомендуется:

- – предусматривать заглубление фундаментов в несущий слой грунта на 10—15 см;

- – избегать наличия под подошвой фундамента слоя грунта малой толщины, если его строительные свойства значительно хуже свойств подстилающего слоя;

- – закладывать фундаменты выше уровня подземных вод для исключения необходимости применения водопонижения при производстве работ.

При необходимости заложения фундаментов ниже уровня подземных вод следует предусматривать методы производства работ, сохраняющие структуру грунта.

Если глубина заложения фундаментов по условиям несущей способности и деформируемости грунтов основания оказывается чрезмерно большой, рекомендуется рассмотреть применение мероприятий по улучшению строительных свойств грунтов основания или переход на свайные фундаменты.

Одним из основных факторов, определяющих заглубление фундаментов, является глубина сезонного промерзания грунтов, которые при промораживании увеличиваются в объеме, а после оттаивания дают значительные осадки. Промерзание водонасыщенных грунтов сопровождается образованием в них прослоек льда, толщина которых увеличивается по мере миграции воды из слоев грунта, расположенных ниже уровня подземных вод. Последующее таяние таких грунтов приводит к резкому снижению их несущей способности и повышенным деформациям.

Деформации основания при морозном пучении и последующем оттаивании, как правило, неравномерны вследствие неоднородности грунта по степени его пучинистости и различия температурных условий, в которых могут находиться грунты под отдельными фундаментами.

Исключение возможности промерзания грунтов под подошвой фундаментов обеспечивается:

- – в период эксплуатации — соответствующей глубиной их заложения, принимаемой в зависимости от вида и состояния грунтов, положения уровня подземных вод, нормативной глубины сезонного промерзания, теплового режима сооружения и пр.;

- – в период строительства — соответствующими защитными мероприятиями.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов dfn принимается равной средней из ежегодных максимальных глубин их сезонного промерзания (по данным наблюдений за период не менее 10 лет) под открытой, оголенной от снега поверхностью горизонтальной площадки при уровне подземных вод, расположенном ниже глубины сезонного промерзания грунтов. Для районов, где не предусматривается очистка от снега территорий, прилегающих к проектируемым сооружениям (например, в сельской местности), нормативную глубину промерзания грунтов допускается определять на площадках под снежным покровом.

При отсутствии данных многолетних наблюдений нормативную глубину сезонного промерзания грунтов следует определять, на основе теплотехнических расчетов.

Для районов, где глубина промерзания не превышает 2,5 м, ее нормативное значение, м, допускается вычислять по формуле

где d0 — глубина промерзания при ∑|Tf| = 1°С, принимаемая для суглинков и глин — 0,23; супесей, песков мелких и пылеватых — 0,28; песков гравелистых, крупных и средней крупности — 0,30; крупнообломочных грунтов — 0,34; Мt — безразмерный коэффициент, численно равный ∑|Tf| — сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе, °С, принимаемых по СНиП 2.01.01-82 или по результатам наблюдений гидрометеорологической станции, находящейся в аналогичных условиях.

Значение dfn для грунтов неоднородного сложения определяется как средневзвешенное в пределах глубины промерзания грунта. Значение dfn допускается определять по схематической карте (рис. 5.15), где даны изолинии нормативных глубин промерзания для суглинков, т.е. при d0 = 0,23 м. При наличии в зоне промерзания других грунтов значение dfn , найденное по карте, следует умножить на отношение d0 /0,23 (где d0 соответствует грунтам данной строительной площадки). Для районов Дальнего Востока допускается пользоваться картой (рис. 5.16). Если значения dfn , найденные по карте и по формуле (5.25), не совпадают, следует принимать значение, найденное по формуле.

Сорочан Е.А. Основания, фундаменты и подземные сооружения

Источник

СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

РАЗРАБОТАНЫ НИИОСП им. Н.М. Герсеванова Госстроя СССР (руководитель темы — д-р техн. наук, проф. Е.А. Сорочан, ответственный исполнитель — канд. техн. наук А.В. Вронский), институтом Фундаментпроект Минмонтажспецстроя СССР (исполнители — канд. техн. наук Ю.Г. Трофименков и инж. М.Л. Моргулис) с участием ПНИИИС Госстроя СССР, производственного объединения Сттойизыскания Госстроя РСФСР, института Энергосетьпроект Минэнерго СССР и ЦНИИС Минтрансстроя.

ВНЕСЕНЫ НИИОСП им. Н.М. Герсеванова Госстроя СССР.

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Главным управлением технического нормирования и стандартизации Госстроя СССР (исполнитель — инж. О.Н. Сильницкая).

СНиП 2.02.01-83* является переизданием СНиП 2.02.01-83 с изменением № 1, утвержденным постановлением Госстроя России от 9 декабря 1985 г. № 211.

Номера пунктов и приложений, в которые внесено изменение, отмечены звездочкой.

При пользовании нормативным документом следует учитывать утвержденные изменения строительных норм и правил и государственных стандартов, публикуемые в журнале «Бюллетень строительной техники» и информационном указателе «Государственные стандарты».

Строительные нормы и правила

СССР по делам строительства (Госстрой СССР)

Основания зданий и сооружений

Настоящие нормы должны соблюдаться при проектировании оснований зданий и сооружений 1 .

1 Далее для краткости, где это возможно, вместо термина «здания и сооружения» используется термин «сооружения».

Настоящие нормы не распространяются на проектирование оснований гидротехнических сооружений, дорог, аэродромных покрытий, сооружений, возводимых на вечномерзлых грунтах, а также оснований свайных фундаментов, глубоких опор и фундаментов под машины с динамическими нагрузками.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Основания сооружений должны проектироваться на основе:

а) результатов инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерно-гидрометеорологических изысканий для строительства;

б) данных, характеризующих назначение, конструктивные и технологические особенности сооружения, нагрузки, действующие на фундаменты, и условия его эксплуатации;

в) технико-экономического сравнения возможных вариантов проектных решений (с оценкой по приведенным затратам) для принятия варианта, обеспечивающего наиболее полное использование прочностных и деформационных характеристик грунтов и физико-механических свойств материалов фундаментов или других подземных конструкций.

При проектировании оснований и фундаментов следует учитывать местные условия строительства, а также имеющийся опыт проектирования, строительства и эксплуатации сооружений в аналогичных инженерно-геологических и гидрогеологических условиях.

1.2. Инженерные изыскания для строительства должны проводиться в соответствии с требованиями СНиП, государственных стандартов и других нормативных документов по инженерным изысканиям и исследованиям грунтов для строительства.

им. Н.М. Герсеванова

постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 5 декабря 1983 г. № 311

В районах со сложными инженерно-геологическими условиями: при наличии грунтов с особыми свойствами (просадочные, набухающие и др.) или возможности развития опасных геологических процессов (карст, оползни и т.п.), а также на подрабатываемых территориях инженерные изыскания должны выполняться специализированными организациями.

1.3. Грунты оснований должны именоваться в описаниях результатов изысканий, проектах оснований, фундаментов и других подземных конструкций сооружений согласно ГОСТ 25100-82*.

1.4. Результаты инженерных изысканий должны содержать данные, необходимые для выбора типа оснований и фундаментов, определения глубины заложения и размеров фундаментов с учетом прогноза возможных изменений (в процессе строительства и эксплуатации) инженерно-геологических и гидрогеологических условий площадки строительства, а также вида и объема инженерных мероприятий по ее освоению.

Проектирование оснований без соответствующего инженерно-геологического обоснования или при его недостаточности не допускается.

1.5. Проектом оснований и фундаментов должна быть предусмотрена срезка плодородного слоя почвы для последующего использования в целях восстановления (рекультивации) нарушенных или малопродуктивных сельскохозяйственных земель, озеленения района застройки и т.п.

1.6. В проектах оснований и фундаментов ответственных сооружений, возводимых в сложных инженерно-геологических условиях, следует предусматривать проведение натурных измерений деформаций основания.

Натурные измерения деформаций основания должны предусматриваться в случае применения новых или недостаточно изученных конструкций сооружений или их фундаментов, а также если в задании на проектирование имеются специальные требования по измерению деформаций основания.

2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСНОВАНИЙ

2.1. Проектирование оснований включает обоснованный расчетом выбор:

типа основания (естественное или искусственное);

типа, конструкции, материала и размеров фундаментов (мелкого или глубокого заложения; ленточные, столбчатые, плитные и др.; железобетонные, бетонные, буробетонные и др.);

мероприятий, указанных в пп. 2.67-2.71, применяемых при необходимости уменьшения влияния деформаций оснований на эксплуатационную пригодность сооружений.

2.2. Основания должны рассчитываться по двум группам предельных состояний: первой — по несущей способности и второй — по деформациям.

Основания рассчитываются по деформациям во всех случаях и по несущей способности — в случаях, указанных в п. 2.3.

В расчетах оснований следует учитывать совместное действие силовых факторов и неблагоприятных влияний внешней среды (например, влияние поверхностных или подземных вод на физико-механические свойства грунтов).

2.3. Расчет оснований по несущей способности должен производиться в случаях, если:

а) на основание передаются значительные горизонтальные нагрузки (подпорные стены), фундаменты распорных конструкций и т.п.), в том числе сейсмические;

б) сооружение расположено на откосе или вблизи откоса;

в) основание сложено грунтами, указанными в п. 2.61;

г) основание сложено скальными грунтами.

Расчет оснований по несущей способности в случаях, перечисленных в подпунктах «а» и «б», допускается не производить, если конструктивными мероприятиями обеспечена невозможность смещения проектируемого фундамента.

Если проектом предусматривается возможность возведения сооружения непосредственно после устройства фундаментов до обратной засыпки грунтом пазух котлованов, следует производить проверку несущей способности основания, учитывая нагрузки, действующие в процессе строительства.

2.4. Расчетная схема системы сооружение — основание — или фундамент — основание должна выбираться с учетом наиболее существенных факторов, определяющих напряженное состояние и деформации основания и конструкций сооружения (статической схемы сооружения, особенностей его возведения, характера грунтовых напластований, свойств грунтов основания, возможности их изменения в процессе строительства и эксплуатации сооружения и т.д.). Рекомендуется учитывать пространственную работу конструкций, геометрическую и физическую нелинейность, анизотропность, пластические и реологические свойства материалов и грунтов.

Допускается использовать вероятностные методы расчета, учитывающие статистическую неоднородность оснований, случайную природу нагрузок, воздействий и свойств материалов конструкций.

НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ,

УЧИТЫВАЕМЫЕ В РАСЧЕТАХ ОСНОВАНИЙ

2.5. Нагрузки и воздействия на основания, передаваемые фундаментами сооружений, должны устанавливаться расчетом, как правило, исходя из рассмотрения совместной работы сооружения и основания.

Учитываемые при этом нагрузки и воздействия на сооружение или отдельные его элементы, коэффициенты надежности по нагрузке, а также возможные сочетания нагрузок должны приниматься согласно требованиям СНиП по нагрузкам и воздействиям.

Нагрузки на основание допускается определять без учета их перераспределения надфундаментной конструкцией при расчете:

а) оснований зданий и сооружений III класса 1 ;

б) общей устойчивости массива грунта основания совместно с сооружением;

в) средних значений деформаций основания;

г) деформаций основания в стадии привязки типового проекта к местным грунтовым условиям.

1 Здесь и далее класс ответственности зданий и сооружений принят согласно «Правилам учета степени ответственности зданий и сооружений при проектировании конструкций», утвержденными Госстроем СССР.

2.6. Расчет оснований по деформациям должен производиться на основное сочетание нагрузок; по несущей способности — на основное сочетание, а при наличии особых нагрузок и воздействий — на основное и особое сочетание.

При этом нагрузки на перекрытия и снеговые нагрузки, которые согласно СНиП по нагрузкам и воздействиям могут относиться как к длительным, так и к кратковременным, при расчете оснований по несущей способности считаются кратковременными, а при расчете по деформациям — длительными. Нагрузки от подвижного подъемно-транспортного оборудования в обоих случаях считаются кратковременными.

2.7. В расчетах оснований необходимо учитывать нагрузки от складируемого материала и оборудования, размещаемых вблизи фундаментов.

2.8. Усилия в конструкциях, вызываемые климатическими температурными воздействиями, при расчете оснований по деформациям не должны учитываться, если расстояние между температурно-усадочными швами не превышает значений, указанных в СНиП по проектированию соответствующих конструкций.

2.9. Нагрузки, воздействия, их сочетания и коэффициенты надежности по нагрузке при расчете опор мостов и труб под насыпями должны приниматься в соответствии с требованиями СНиП по проектированию мостов и труб.

НОРМАТИВНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТОВ

2.10. Основными параметрами механических свойств грунтов, определяющими несущую способность оснований и их деформации, являются прочностные и деформационные характеристики грунтов (угол внутреннего трения j , удельное сцепление с, модуль деформации грунтов Е, предел прочности на одноосное сжатие скальных грунтов Rc и т.п.). Допускается применять другие параметры, характеризующие взаимодействие фундаментов с грунтом основания и установленные опытным путем (удельные силы пучения при промерзании, коэффициенты жесткости основания и пр.).

Примечание. Далее, за исключением специально оговоренных случаев, под термином «характеристики грунтов» понимаются не только механические, но и физические характеристики грунтов, а также упомянутые в настоящем пункте параметры.

2.11. Характеристики грунтов природного сложения, а также искусственного происхождения, должны определяться, как правило, на основе их непосредственных испытаний в полевых или лабораторных условиях с учетом возможного изменения влажности грунтов в процессе строительства и эксплуатации сооружений.

2.12. Нормативные и расчетные значения характеристик грунтов устанавливаются на основе статистической обработки результатов испытаний по методике, изложенной в ГОСТ 20522-75.

2.13. Все расчеты оснований должны выполняться с использованием расчетных значений характеристик грунтов Х, определяемых по формуле

где Хn — нормативное значение данной характеристики;

g g — коэффициент надежности по грунту.

Коэффициент надежности по грунту g g при вычислении расчетных значений прочностных характеристик (удельного сцепления с, угла внутреннего трения j нескальных грунтов и предела прочности на одноосное сжатие скальных грунтов Rc, а также плотности грунта r ) устанавливается в зависимости от изменчивости этих характеристик, числа определений и значения доверительной вероятности a . Для прочих характеристик грунта допускается принимать g g = 1.

Примечание. Расчетное значение удельного веса грунта g определяется умножением расчетного значения плотности грунта на ускорение свободного падения.

2.14. Доверительная вероятность a расчетных значений характеристик грунтов принимается при расчетах оснований по несущей способности a = 0,95, по деформациям a = 0,85.

Доверительная вероятность a для расчета оснований опор мостов и труб под насыпями принимается согласно указаниям п. 12.4. При соответствующем обосновании для зданий и сооружений I класса допускается принимать большую доверительную вероятность расчетных значений характеристик грунтов, но не выше 0,99.

Примечания: 1. Расчетные значения характеристик грунтов, соответствующие различным значениям доверительной вероятности, должны приводиться в отчетах по инженерно-геологическим изысканиям.

2. Расчетные значения характеристик грунтов с, j и g для расчетов по несущей способности обозначаются сI, j I и g I, а по деформациям сII, j II и g II.

2.15. Количество определений характеристик грунтов, необходимое для вычисления их нормативных и расчетных значений, должно устанавливаться в зависимости от степени неоднородности грунтов основания, требуемой точности вычисления характеристики и класса здания или сооружения и указываться в программе исследований.

Количество одноименных частных определений для каждого выделенного на площадке инженерно-геологического элемента должно быть не менее шести. При определении модуля деформации по результатам испытаний грунтов в полевых условиях штампом допускается ограничиваться результатами трех испытаний (или двух, если они отклоняются от среднего не более чем на 25%).

2.16. Для предварительных расчетов оснований, а также для окончательных расчетов оснований зданий и сооружений II и III классов и опор воздушных линий электропередачи и связи независимо от их класса допускается определять нормативные и расчетные значения прочностных и деформационных характеристик грунтов по их физическим характеристикам.

Примечания: 1. Нормативные значения угла внутреннего трения j n, удельного сцепления сn и модуля деформации Е допускается принимать по табл. 1-3 рекомендуемого приложения 1. Расчетные значения характеристик в этом случае принимаются при следующих значениях коэффициента надежности по грунту:

в расчетах оснований по деформациям g g = 1;

в расчетах оснований по несущей

для удельного сцепления g g© = 1,5;

для угла внутреннего трения

2. Для отдельных районов допускается вместо таблиц рекомендуемого приложения 1 пользоваться согласованными с Госстроем СССР таблицами характеристик грунтов, специфических для этих районов.

2.17. При проектировании оснований должна учитываться возможность изменения гидрогеологических условий площадки в процессе строительства и эксплуатации сооружения, а именно:

наличие или возможность образования верховодки;

естественные сезонные и многолетние колебания уровня подземных вод;

возможное техногенное изменение уровня подземных вод;

степень агрессивности подземных вод по отношению к материалам подземных конструкций и коррозионную активность грунтов на основе данных инженерных изысканий с учетом технологических особенностей производства.

2.18. Оценка возможных изменений уровня подземных вод на площадке строительства должна выполняться при инженерных изысканиях для зданий и сооружений I и II классов соответственно на срок 25 и 15 лет с учетом возможных естественных сезонных и многолетних колебаний этого уровня (п. 2.19), а также степени потенциальной подтопляемости территории (п. 2.20). Для зданий и сооружений III класса указанную оценку допускается не выполнять.

2.19. Оценка возможных естественных сезонных и многолетних колебаний уровня подземных вод производится на основе данных многолетних режимных наблюдений по государственной стационарной сети Мингео СССР с использованием результатов краткосрочных наблюдений, в том числе разовых замеров уровня подземных вод, выполняемых при инженерных изысканиях на площадке строительства.

2.20. Степень потенциальной подтопляемости территории должна оцениваться с учетом инженерно-геологических и гидрогеологических условий площадки строительства и прилегающих территорий, конструктивных и технологических особенностей проектируемых и эксплуатируемых сооружений, в том числе инженерных сетей.

2.21. Для ответственных сооружений при соответствующем обосновании выполняется количественный прогноз изменения уровня подземных вод с учетом техногенных факторов на основе специальных комплексных исследований, включающих как минимум годовой цикл стационарных наблюдений за режимом подземных вод. В случае необходимости для выполнения указанных исследований помимо изыскательской организации должны привлекаться в качестве соисполнителей специализированные проектные или научно-исследовательские институты.

2.22. Если при прогнозируемом уровне подземных вод (пп. 2.18 — 2.21) возможны недопустимое ухудшение физико-механических свойств грунтов основания, развитие неблагоприятных физико-геологических процессов, нарушение условий нормальной эксплуатации заглубленных помещений и т.п., в проекте должны предусматриваться соответствующие защитные мероприятия, в частности:

гидроизоляция подземных конструкций;

мероприятия, ограничивающие подъем уровня подземных вод, исключающие утечки из водонесущих коммуникаций и т.п. (дренаж, противофильтрационные завесы, устройство специальных каналов для коммуникаций и т.д.);

мероприятия, препятствующие механической или химической суффозии грунтов (дренаж, шпунт, закрепление грунтов);

устройство стационарной сети наблюдательных скважин для контроля развития процесса подтопления, своевременного устранения утечек из водонесущих коммуникаций и т.д.

Выбор одного или комплекса указанных мероприятий должен производиться на основе технико-экономического анализа с учетом прогнозируемого уровня подземных вод, конструктивных и технологических особенностей, ответственности и расчетного срока эксплуатации проектируемого сооружения, надежности и стоимости водозащитных мероприятий и т.п.

2.23. Если подземные воды или промышленные стоки агрессивны по отношению к материалам заглубленных конструкций или могут повысить коррозийную активность грунтов, должны предусматриваться антикоррозийные мероприятия в соответствии с требованиями СНиП по проектированию защиты строительных конструкций от коррозии.

2.24. При проектировании оснований, фундаментов и других подземных конструкций ниже пьезометрического уровня напорных подземных вод необходимо учитывать давление подземных вод и предусматривать мероприятия, предупреждающие прорыв подземных вод в котлованы, вспучивание дна котлована и всплытие сооружения.

ГЛУБИНА ЗАЛОЖЕНИЯ ФУНДАМЕТНОВ

2.25. Глубина заложения фундаментов должна приниматься с учетом:

назначения и конструктивных особенностей проектируемого сооружения, нагрузок и воздействий на его фундаменты;

глубина заложения фундаментов примыкающих сооружений, а также глубины прокладки инженерных коммуникаций;

существующего и проектируемого рельефа застраиваемой территории;

инженерно-геологических условий площадки строительства (физико-механических свойств грунтов, характера напластований, наличия слоев, склонных к скольжению, карманов выветривания, карстовых полостей и пр.);

гидрогеологических условий площадки и возможных их изменений в процессе строительства и эксплуатации сооружения (пп. 2.17-2.24);

возможного размыва грунта у опор сооружений, возводимых в руслах рек (мостов, переходов трубопроводов и т.п.);

глубины сезонного промерзания.

2.26. Нормативная глубина сезонного промерзания грунта принимается равной средней из ежегодных максимальных глубин сезонного промерзания грунтов (по данным наблюдений за период не менее 10 лет) на открытой, оголенной от снега горизонтальной площадке при уровне подземных вод, расположенном ниже глубины сезонного промерзания грунтов.

2.27. Нормативную глубину сезонного промерзания грунта dfn, м, при отсутствии данных многолетних наблюдений следует определять на основе теплотехнических расчетов. Для районов, где глубина промерзания не превышает 2,5 м, ее нормативное значение допускается определять по формуле

где Mt — безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе, принимаемых по СНиП по строительной климатологии и геофизике, а при отсутствии в них данных для конкретного пункта или района строительства — по результатам наблюдений гидрометеорологической станции, находящейся в аналогичных условиях с районом строительства;

d0 — величина, принимаемая равной, м, для:

суглинков и глин — 0,23;

супесей, песков мелких и пылеватых — 0,28;

песков гравелистых, крупных и средней крупности — 0,30;

крупнообломочных грунтов — 0,34.

Значение d0 для грунтов неоднородного сложения определяется как средневзвешенное в пределах глубины промерзания.

2.28. Расчетная глубина сезонного промерзания грунта df, м, определяется по формуле

где dfn — нормативная глубина промерзания, определяемая по пп. 2.26. и 2.27;

kh — коэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооружения, принимаемый: для наружных фундаментов отапливаемых сооружений — по табл.1; для наружных и внутренних фундаментов неотапливаемых сооружений — kh=1,1, кроме районов с отрицательной среднегодовой температурой.

Примечание. В районах с отрицательной среднегодовой температурой расчетная глубина промерзания грунта для неотапливаемых сооружений должна определяться теплотехническим расчетом в соответствии с требованиями СНиП по проектированию оснований и фундаментов на вечномерзлых грунтах.

Расчетная глубина промерзания должна определяться теплотехническим расчетом и в случае применения постоянной теплозащиты основания, а также если тепловой режим проектируемого сооружения может существенно влиять на температуру грунтов (холодильники, котельные и т.п.).

Коэффициент kh при расчетной среднесуточной температуре воздуха в помещении, примыкающем к наружным фундаментам, О С

Источник