- Минимальное расстояние от края траншеи для внутренней канализации до фундамента.

- Расстояние от фундамента до края котлована

- Определение размеров котлованов и траншей

- Тема: Детальная разбивка зданий и сооружений

- 1. Разбивка обноски. Вынесение осей на обноску. Закрепление осей

- 2. Разбивка котлованов и фундаментов

- 3. Передача отметки на дно котлована и на высокую точку сооружения

- 4. Фундаменты

- 5. Построение геодезической разбивочной сети на исходном и монтажном горизонтах

- Подготовка разбивочных элементов и разбивка на местности круговой кривой

- Расстояние от фундамента до края котлована

- Крутизна откосов котлованов, траншей и др. выемок по нормам

- I группа нормативных документов

- Согласно СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87:

- Согласно СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»:

- Согласно СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87

- Согласно Правил по охране труда в строительстве. Приказ Минтруда России от 1 июня 2015 года N 336н

- Разработка котлованов под фундамент

- Защита котлована от грунтовых вод

- Засыпка пазух траншей и котлованов

Минимальное расстояние от края траншеи для внутренней канализации до фундамента.

Собираюсь прокладывать канализацию в доме (8х8, фундамент ленточный, заглублен на 0,6м).

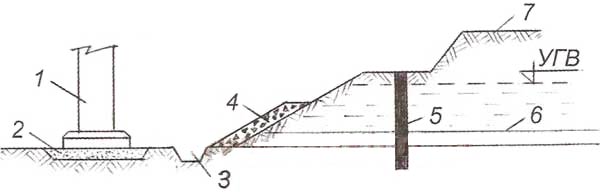

Траншея внутри дома пройдет вдоль фундамента (см. эскиз).

Затруднения вызывают 2 вопроса:

1) на каком минимальном расстоянии от фундамента можно прорыть траншею.

2) в СНиП на канализацию указано, что глубина заложения канализационной трубы должна составлять глубина промерзания-0,3м, что для нашего региона 1,8-0,3=1,5м, но все равно глубоко. Что если трубу утеплить пенополистиролом и уложить скажем на 1 метр.

DWG 2004 | план ввода водопровода и канализации 19.10.2011.dwg (81.1 Кб, 4712 просмотров) |

19.10.2011, 10:51

А чем плох вариант утепления самой трубы? Вроде и бюджетно и технологично. И по сути источником тепла являются сами стоки, по-этому чем ближе к теплоизоляция к источнику, тем будет лучше.

Кто чего скажет по поводу минимального расстояния.

19.10.2011, 12:35

19.10.2011, 13:11

21.10.2011, 08:13

А можно без распальцовок? И по возможности, поток сознания оформить в общепонятные фразы.

21.10.2011, 08:38

линия — откуда и куда проведенная? под углом равным величине угла внутр. трения надо полагать угол наклона трубопровода: 2-3 см/м, затем полная темень.

Да, и про какой запад идет речь? можно на метр, но как можно короче и в колодец, а от туда на глубину промерзания.

21.10.2011, 08:56

Уважаемый, Вам годочков сколко? Судя по ответам не много. или заигрались.

Посылать куда-то незнакомого Вам человека по меньшей мере не вежливо и выглядит глупо.

Если я нарисовал колодец на «севере», то значит он может быть только на севере. Я н6е спрашивал о том где мне расположить колодец.

Про уход на глубину промерзания внутри колодца — это очень хороший совет!

А в целом, если нечего сказать, то лучше промолчать. Но если есть, что сказать, то лучше это говорить так, чтобы было понятно окружающим. Старайтесь уважать себя и собеседника.

21.10.2011, 22:38

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР

Давайте посмотрим правде в глаза.

Какашки и стоки это разные вещи.

Стоки могут быть источником тепла.

Но зачем жмотиться и извращаться, если можно сделать трубу ниже уровня промерзания грунтов ?

Это я не понимаю.

Да, наверняка напридумывали кучу типовых решений и т.п. Может где-то и дешевле сделать теплоизоляцию и выше границы промерзания. Но это дешевле инженеру, а не автору темы. Автор такого в глаза не видел и спроектировать не сможет наверное.

Тут уже не экономия, а лишь бы всё не сломалось.

Копайте ниже ? Колодцы будут ниже, всё будет ниже. Но ради 30 см.

Автор, извиняюсь, не заметил что вы строитель.

Ну тогда сделайте варианты и прикиньте их стоимость в ломанных сметных программах.

Вообще где-то видел одно из ограничений — ограничение в 0,5 м от края трубы до края фундамента.

Хм. Но там вроде бы про коррозионные среды было.

В СНиП «защита от коррозии» или как-то так он назывался.

По логике вещей, чем дальше тем лучше. Разольётся, вымоет грунт и пипец фундаменту с домом.

Есть ещё такое понятие, как учёт последствий. Смоделируйте в голове ситуацию, куда потекут стоки если что. Смотрите уклон слоёв грунта и наличие водоупоров.

Если есть опасность, то имеет смысл

22.10.2011, 19:05

Цитата:

Сообщение от Tyhig

Но зачем жмотиться и извращаться, если можно сделать трубу ниже уровня промерзания грунтов .

Нельзя — тогда труба будет ниже подошвы фундамента.

Труба в любом случае бедет лежать ниже подошвы фундамента, который заглублен на 0,6.

Колодец сделать глубже тоже дело не простое — экскаватор выкопал на 3,8 , а ковырять глубже вручную тяжко — очень плотная глина вперемешку с камнями.

Предполагаю сделать так: канализационную трубу утеплить, после проложить ее внутри азбест-цементной трубы. на глубине 1 м.

На счет того строитель я или нет — по образованию инженер-гидравлик. Про то, что я строитель специально наставил смайлов. Строю дом и по ходу дела мноие тех. решения приходиться прорабатывать самостоятельно т.к. профессиональные строители в этих вопросах не шарят.

Источник

Расстояние от фундамента до края котлована

Определение размеров котлованов и траншей

В грунтах, расположенных выше уровня грунтовых вод, и при отсутствии вблизи подземных сооружений, разработку котлованов и траншей можно производить с вертикальными стенками в случае, если их глубина не превышает (см. [2] п.9.9):

— в песчаных и крупнообломочных грунтах – 1 м;

— в супесях – 1,25 м;

— в суглинках и глинах, кроме очень прочных – 1,5 м;

— в очень прочных суглинках и глинах – 2 м.

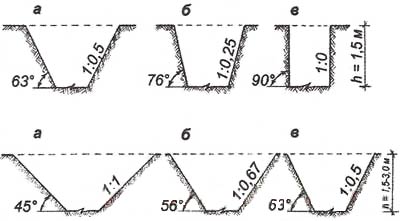

В остальных случаях котлованы и траншеи следует разрабатывать с откосами (рис. 4.1, 4.3… 4.5) или с вертикальными стенками (рис. 4.2), но с установкой креплений, двойная толщина которых bКР приведена в табл. П 2.1.

Коэффициент откоса m для котлованов и траншей представлен в табл. П 2.2 или в [2], табл. 4 п.9.10.

Определение размеров прямоугольных котлованов с откосами по дну под отдельно стоящие столбчатые фундаменты производится по выражениям (рис. 4.1):

где: a’, b’ – длина и ширина фундамента по подошве, соответственно, м;

f – минимально допустимое расстояние от подошвы откоса до фундамента (опалубки фундамента), м;

bОП – толщина опалубки, м.

В случае сборных фундаментов bОП = 0.

При необходимости передвижения людей в пазухах расстояние между поверхностью откоса и боковой поверхностью возводимого сооружения должно быть в свету не менее 0,6 м (см. [3], п.6.2), т.е.

С учетом откосов размеры котлована по верху равны:

где: m – коэффициент откоса (см. [2], табл. 3 или табл. П 2.2 при глубине выемки до 5 м);

hK – глубина котлована, м.

Рис. 4.1. Схема прямоугольного котлована с откосами под столбчатый фундамент без подготовки и с подготовкой

Если глубина котлована или траншеи превышает 5 м, тогда коэффициент откоса определяется по [3], прил. В, но не менее значений, приведенных в [2], табл. 4 или в табл. П 2.2. В любом случае угол откоса не должен превышать 80° (см. [3], п.6.32).

Размеры котлована с устройством креплений вертикальных стенок определяются по формулам (рис. 4.2):

где bКР – двойная толщина креплений, м (см. табл. П 2.1).

Минимальная ширина траншей принимается наибольшей из числа величин, удовлетворяющих следующим требованиям (см. [3], п.6.25):

— под ленточные фундаменты и другие подземные конструкции – должна включать ширину конструкции с учетом опалубки, толщины изоляции и креплений с добавлением f≥0,2 м с каждой стороны (со стороны расположения рабочих при устройстве ленточных фундаментов, как правило, назначается f1≥0,6 м, а с противоположной стороны – f2≥0,2 м);

— разрабатываемых одноковшовыми экскаваторами, бульдозерами, скреперами – не менее ширины режущей кромки ковша (отвала) с добавлением f3=0,15 м в песках и супесях, f3=0,1 м в глинистых грунтах.

Рис. 4.2. Схема прямоугольного котлована с вертикальными стенками и креплениями под столбчатый фундамент с подготовкой:

93.79.221.197 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.

Отключите adBlock!

и обновите страницу (F5)

очень нужно

Тема: Детальная разбивка зданий и сооружений

_______ Вынесение на местность основных или главных осей сооружения называется основными разбивочными работами .

_______ Разбивку промежуточных осей внутри здания, а также геодезический контроль за установкой элементов строительных конструкций в проектное положение называют детальными разбивочными работами .

1. Разбивка обноски. Вынесение осей на обноску. Закрепление осей

_______ Для удобства линейных измерений при детальной разбивке, а также для закрепления осей сооружения вокруг разбиваемого здания строят обноску.

_______ Обноска может быть сплошной и створной . Расстояние от края котлована до обноски должно быть не менее 3–4 м .

_______ Обноска должна удовлетворять следующим условиям:

• стороны обноски должны быть параллельны продольным и поперечным осям сооружения;

• она должна быть прямолинейной;

• она должна быть горизонтальной, чтобы не вводить поправки за наклон.

_______ Обычно обноска делается деревянной из столбов и струганных досок ( толщиной 40–50 мм ). Столбы забиваются через 3 м .

_______ Вставая с теодолитом на точки I , II , III , IV , на обноску сначала выносят основные оси (с помощью теодолита, при двух кругах) (на рис.1, 1-1, 8-8, А-А, В-В – основные) отличают на обноске точки m1 , m2 , n1 , n2 , p1 , p2 , q1 , q2 .

_______ От основных осей (например, 1-1, А-А ) откладывают расстояние до промежуточных – 2–2, 3–3 и т.д. Контроль – правильность расстояния 7–8 . Если правильно, то забивают гвоздики в обноску, делают маркировку краской и подписывают название осей.

_______ Для сохранения осей на случай поломки обноски наиболее важные оси закрепляют створной обноской. На расстоянии до 20–30 м закладывают от сплошной обноски по два бетонных столбика с вбетонированными в них стержнями с насечками или углублениями.

_______ Если для этих знаков определить координаты ( x , y , H ) , то их можно использовать в качестве рабочих геодезических пунктов – например, для детальной разбивки.

2. Разбивка котлованов и фундаментов

_______ От основных осей здания закрепленных на обноске на местности выносят проекции нижнего контура котлована и линии верхней бровки котлована.

_______ Расстояние d от основных осей до нижнего контура должно быть указано на разбивочных чертежах (обычно 0,5–2 м ).

_______ Расстояние d от проекции нижнего контура до верхней бровки вычисляются в зависимости от глубины котлована и коэффициента откоса К .

_______ Коэффициент откоса К отношение высоты откоса к заложению, то есть:

_______ В зависимости от глубины котлована и характера грунта К может быть от 1:0,25 до 1:2 .

_______ Когда К задан d = h * m , линия верхней бровки закрепляется кольями, между которыми натягивают шнур для обозначения границы вскрытия.

3. Передача отметки на дно котлована и на высокую точку сооружения

_______ Применяемые в геодезии стальные рулетки практически не вытягиваются под весом 10 кг . Однако не следует оставлять их надолго в подвешенном состоянии без присмотра.

_______ При передаче отметки вверх рулетка подвешивается «лицом» к верхнему нивелиру. К нижнему нивелиру, если надо, рулетку поворачивают «лицом» перед взятием отсчета.

4. Фундаменты

_______ Фундаменты по конструктивным типам делятся на:

• ленточные,

• столбчатые,

• сплошные,

• свайные.

_______ По способу изготовления:

• монолитные,

• сборные.

_______ Ленточные фундаменты устраивают под стены зданий или под ряд колонн.

_______ Столбчатые чаще всего имеют вид отдельных опор под железобетонные или стальные колонны.

_______ Сплошные – железобетонная плита подо всей площадью здания. Устраивается, когда нагрузка значительная.

_______ Свайные состоят из забиваемых в землю свай.

_______ При монтаже сборных ленточных фундаментов на дно котлована с помощью отвесов с обноски сносят оси фундаментов.

_______ Начинают монтаж с установки угловых и маячных блоков (через 10–15 ч ), на расстоянии 10–15 мм от гребней блоков натягивают монтажную проволоку. По ней устанавливают промежуточные блоки. Отклонение блоков от оси в плане и по высоте допускается обычно не более 10 мм .

_______ Перенос осей на дне котлована часто делают и теодолитом. Обязательно при двух кругах. При возведении монолитных ленточных фундаментов сначала строят опалубку.

_______ Разбивку опалубки производят так же: передают отметку на опалубку и отмечают на ней верхний срез фундамента с точностью 3–5 мм .

_______ Установка фундаментов под несущие колонны зависит от их устройства. Под железобетонные колонны устанавливают обычно фундаменты стаканного типа.

_______ Оси выносят с помощью отвесов. Отклонение осей станков от проектного – не более 5 мм .

_______ Бетонирование дна стакана производят так, чтобы было ниже проектной отметки на 2–3 см . После этого заполняют цементным раствором до нужной отметки.

_______ В фундаментах под металлические колонны для их крепления применяют анкерные болты.

_______ Анкерные болты устанавливают в теле фундамента с помощью специальных деревянных или стальных шаблонов.

_______ Отклонение анкерных устройств в плане и по высоте – ± 5мм .

5. Построение геодезической разбивочной сети на исходном и монтажном горизонтах

_______ За исходный горизонт принимают плоскость, проходящую через блоки фундаментов или перекрытие нулевого цикла.

_______ Монтажным горизонтом называют условную плоскость, проходящую через опорные площадки монтируемых элементов конструкций определенного этажа.

_______ Для производства геодезических работ при установке строительных конструкций необходимо на каждом горизонте создавать в качестве основы геодезическую разбивочную сеть.

_______ Разбивочная сеть на исходном горизонте создается в виде простых фигур, стороны которых совпадают или параллельны основным осям сооружения.

_______ Точки разбивочной сети выносятся на исходный горизонт от знаков, закрепляющих основные оси сооружения (полярный способ или способ прямоугольных координат). По точкам сети прокладывается нивелирный ход, опирающийся не менее чем на два репера.

_______ Иногда для удобства вводят условную систему высот.

_______ За ноль обычно принимают отметку чистого пола первого этажа.

_______ Перенесение точек геодезической разбивочной сети с исходного горизонта на монтажный может быть выполнено либо способом наклонного проектирования , либо способом вертикального проектирования .

_______ Предварительно разбивочные оси выносят на цоколь здания. Теодолит устанавливают точно в створе разбиваемой оси. Вынесение оси делается при двух положениях вертикального круга. Теодолит перед работой должен быть тщательно выверен. Применяется способ при зданиях малой и средней этажности ( ° ).

_______ Выполняется специальными приборами вертикального визирования.

_______ Например, ОЦП – оптический центрировочный прибор. ПОВП – прибор оптического вертикального проектирования. РZL(ГДР) – прецизионный зенит – лот.

_______ В перекрытиях зданий предусматривается отверстие размером менее 15х15 см . Над отверстиями устанавливается палетка с координатной сеткой.

_______ Отсчеты по сетке берутся при повороте прибора через 90 ° ( 0-90-180-270 ).

_______ Средние из отсчетов при 0-180 и 90-270 дают положения проектируемой точки на палетке.

_______ Положение точки переносится с палетки на монтажный горизонт и закрепляется.

_______ Прибор РZL дает ошибку 1 мм на 100 м вертикального расстояния. Число точек разбивочной сети, переносимой на монтажный горизонт, должно быть равно 3 .

_______ Расстояние между ними тщательно измеряется и сравнивается с расстояниями на исходном горизонте.

_______ Oт этих точек строятся остальные точки разбивочной сети.

_______ Высотная сеть на монтажном горизонте создается методом геометрического нивелирования относительно реперов на исходном горизонте.

_______ При этом используется способ передачи отметок на высокую точку сооружения.

Подготовка разбивочных элементов и разбивка на местности круговой кривой

Расстояние от фундамента до края котлована

Lк н = Lс +2∙ а + 2 ∙ воп — длина котлована по днищу

где: Вс и Lс — соответственно ширина и длина габарита сооружения (здания) по

воп — ширина используемой опалубки, м

(значение воп в может быть принято в пределах 0,3…0,5 м). Принимаем воп = 0,5м.

B – размер между осями

b – расстояние от оси фундамента до края фундамента

L – размер между осями

l – расстояние от оси фундамента до края фундамента

Вк в = Вк н + 2 ∙ m ∙ Hк — ширина котлована по верху

Lк в = Lк н + 2 ∙ m ∙ Hк — длина котлована по верху

где m – показатель крутизны откоса

Hк – глубина котлована

3.2. Определение объемов земляных работ. Баланс земляных масс.

Согласно определенным выше размерам объем котлована будет равен:

Vк = [(85,3+78) • (19,6+26,9) + (90,1+78) •(31,7+19,6) +(163,3+168,1)∙(46,5+51,3)] • 2,4/6 = 19451,16 м 3

Объем выемки грунта из двух съездов:

где: nc – количество съездов в котлован

вс и m′ — соответственно ширина и крутизна съездов

Vc = 2 • [3 • 4 + 2 • 1 • 2,4 • (10 –1) / 10] • (10 –1) • 2,4 2 / 6= 282 м 3

Объем обратной засыпки пазух сооружения:

где: Vпчс – объем подземной части здания (сооружения), м 3

Vп.с. = 19451– 5616+ 282= 14117

Потребность в грунте для обратной засыпки пазух сооружений находится с учетом

коэффициента остаточного разрыхления Ко.р. , т.е.

где По.р. — показатель остаточного разрыхления грунта, %, принимаемый по данным

Полученные результаты сведем в таблицу балансов земляных масс таб.3.

Баланс земляных масс

Место укладки грунта и его объем

Место устройства насыпи

Потребность в грунте

Обратная засыпка пазух

Обратная засыпка съездов

Выбор технических средств.

Технологическое проектирование включает обоснованный выбор механизмов для производства основных видов земляных процессов, определение состава этих процессов с подсчетом их трудоемкости.

Обосновываем выбор следующих основных механизмов:

— машин для разработки котлована;

— машин для отвозки грунта из котлована.

Расчет технических параметров и выбор экскаваторов:

При выборе экскаватора учитываются два основных критерия- разрабатываемое сооружение и предполагаемый тип экскаватора. В зависимости от объема грунта в котловане подбирается емкость ковша экскаватора, а затем его марка.

Так как экскаватор используется для отрыва котлована, а котлован имеет значительные размеры, то для таких работ предпочтительнее использовать экскаватор тс рабочим органом драглайн. В зависимости от общего объема разработки грунта ∑Vв=19733м³ для отрыва котлована согласно рекомендациям принимаем емкость ковша экскаватора 1,6 м³.

Глубина котлована 4,0 м.

. Схема работы экскаватора-драглайна при отрывке котлована

Требуемые значения Rк и Rв рассчитываются по проходке, при которой экскаватор работает

навымет. Они определяются из условия, что

где Вз – ширина крайнего расчетного забоя, м.

Учитывая также, что Rк экскаватора в среднем на 15…25 % больше Rв , ориентировочно получаем:

Ширина крайнего забоя Вз складывается из ширины зоны разработки грунта навымет bз , заложения откоса m • Hк , половины ширины отвала грунта на берме bотв и допустимого расстояния b (принимаемого не менее 1 м) от подошвы отвала до бровки котлована:

При расположении отвалов грунта вдоль всех четырех сторон котлована значения bотв и bз определяются по формулам:

где ℓз принимается ориентировочно равной полусумме периметров котлована по его

ℓз = 163,3 + 46,5 + 168,1 + 51,3 = 429,2 м.

bз = 13823 / (429,2 • 2,4) = 13,4 м.

bотв = √( 13,4 • 2,4 • 1,15) = 6 – половина ширины отвала

Вз = 13,4 + 1 • 2,4 + 1 + 6 = 22,8 м.

Радиус резания Rк = 0,7∙22,8 = 15,96 м.

Радиус выгрузки Rв = 0,57∙22,8 = 13 м.

Согласно значениям из таблицы ЕНиРа, принимаем экскаватор с рабочим органом драглайн: марки ЭО-7111 (Э-2503), ЭО-7111С, (Э-2505); вместимостью ковша с зубьями 1,5 м³; управление электрическое; длина стрелы 25м; наибольший радиус копания 27,4м; наибольшая глубина копания: при боковом проходе 14 м, при концевом проходе 20,5 м; наибольший радиус выгрузки 23,8м; наибольшая высота выгрузки 15,9м; мощность 160 кВт (218л.с.); масса экскаватора 94т; нормы времени на 100 м³ грунта с погрузкой в ТС 0,78 и на выем 0,67.

Расчет потребности в автосамосвалах для вывоза излишнего грунта

Для транспортировки излишнего грунта из выемки при отрывке котлована применяем автосамосвалы в количестве, необходимом для обеспечения бесперебойной работы ведущей машины — экскаватора.

Т.к. вместимость ковша экскаватора

Определим потребное количество автосамосвалов Nавт исходя из условия, как указывалось выше, обеспечения бесперебойной работы экскаватора, т.е.:

где: Тц — продолжительность рабочего цикла одного автосамосвала, мин;

τп — продолжительность загрузки грунта экскаватором в кузов одного самосвала,

Длительность рабочего цикла автосамосвала складывается из продолжительности установки его под погрузку τуп , продолжительности загрузки грунта в кузов τп , продолжительности пробега до места разгрузки и обратного холостого пробега τпр. , продолжительности установки под разгрузку τур , продолжительности разгрузки τр и продолжительности технологических перерывов в течение рейса (маневрирование, пропуск встречного транспорта на разъезде и др.) τм , т.е.:

(При выполнении расчетов следует принять: τуп = 0,3…0,5 мин; τур = 0,5…1,0 мин;

Продолжительность пробега автосамосвала до места разгрузки и обратно ориентировочно может быть определена по формулам:

где: Lтр — дальность транспортирования грунта, км;

υср , υгр и υхол — скорости автосамосвала соответственно средняя, в груженном

состоянии и при холостом пробеге, км/ч.

(В расчетах можно принять: υср = 35…40 км/ч; υгр = 30…35 км/ч и υхол = 45 …50 км/ч.)

τпр = 2 • 1,5 • 60 / 40=4,5

Продолжительность работы экскаватора по загрузке грунта в кузов одного

автосамосвала определяется по формуле:

где: Vавт — объем грунта в кузове загруженного автосамосвала, м 3 ;

Нмаш.вр — норма машинного времени на разработку 100 м 3 грунта с погрузкой в

транспортное средство, маш·ч (принимается по ЕНиР Е2-1-7 в зависимости от

вида используемого экскаватора, емкости его ковша и группы трудности

разработки грунта). Нмаш.вр = 0,84

Объем грунта, загружаемого в кузов одного автосамосвала, определяется по

где: nэк.к – количество целых экскаваторных ковшей грунта, загружаемых в кузов

Кн — коэффициент действительного наполнения экскаваторного ковша

разрыхленным грунтом (принимается равным 1,1…1,4). Примем Кн=1,4

Количество целых экскаваторных ковшей грунта, загружаемых в кузов одного

автосамосвала, находится по формуле (с округлением до ближайшего целого числа):

где γгр – плотность грунта, т/м 3 (принимается по данным табл.1 ЕНиР [3] или по

любым другим справочным данным). Примем для песка γгр=2,65 т/м 3

Vавт = 1,6 • 3 • 1,4 / 1,15 = 5,84 м 3 .

τп = 0,6 • 5,84• 0,84 = 2,9 мин.

Тц = 0,5+ 2,9 +4,5+ 1 + 2 + 3= 13,9 мин

Принимаем количество автосамосвалов nавт=4

Определение состава, технологии и объемов работ по отрывке котлована

При разработке котлована экскаватором до проектной отметки доходить нельзя, чтобы не разрушить дно котлована. Недобор грунта составляет 20 см, следовательно, требуется зачистка дна котлов.

Эта зачистка проводится в 2 этапа: зачистка на глубину 0,15 м бульдозером, и на 0,05 м вручную землекопами.

Площадь дна котлована Sд=3125м 2 , значит объем работ по зачистке бульдозером V=2241,28∙0,15=336,2 м 3 . Принимаем бульдозер ДЗ-28(Д-533) на базе трактора Т-130 (ЕНиР Е2-1-22).

Объем работ по зачистке землекопами: V=2241,28∙0,05=112,1 м 3 (ЕНиР Е2-1-47).

Крутизна откосов котлованов, траншей и др. выемок по нормам

Крутизна откоса — это отношение глубины котлована (траншеи или др. выемки) к его заложению (проекции откоса на горизонтальную плоскость).

Крутизна откосов котлованов, траншей и др. выемок приведена в следующих группах нормативных документов:

- СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87. (действующий и обязательный к применению согласно постановлению Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. N 1521)

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (рекомендательный)

- СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87. (действующий и рекомендательный. Станет обязательным к применению, когда выйдет обновленная версия постановления Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. N 1521)

- Правила по охране труда в строительстве. Утверждены Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. Приказ от 1 июня 2015 года N 336н «Об утверждении Правил по охране труда в строительстве» (действует)

Выделим требований приведенных в данных документах, которые касаются непосредственно величины крутизны откосов.

I группа нормативных документов

Согласно СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87:

6.1.10 Наибольшую крутизну откосов траншей, котлованов и других временных выемок, устраиваемых без крепления в грунтах, находящихся выше уровня подземных вод (с учетом капиллярного поднятия воды по 6.1.11), в том числе в грунтах, осушенных с помощью искусственного водопонижения, следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 12-04.

При высоте откосов более 5 м в однородных грунтах их крутизну допускается принимать по графикам приложения В, но не круче указанных в СНиП 12-04 для глубины выемки 5 м и во всех грунтах (включая скальные) не более 80°. Крутизна откосов выемок, разрабатываемых в скальных грунтах с применением взрывных работ, должна быть установлена в проекте.

6.1.11 При наличии в период производства работ подземных вод в пределах выемок или вблизи их дна мокрыми следует считать не только грунты, расположенные ниже уровня грунтовых вод, но и грунты, расположенные выше этого уровня на величину капиллярного поднятия, которую следует принимать:

0,3 м — для крупных, средней крупности и мелких песков;

0,5 м — для пылеватых песков и супесей;

1,0 м — для суглинков и глин.

6.1.12 Крутизну откосов подводных и обводненных береговых траншей, а также траншей, разрабатываемых на болотах, следует принимать в соответствии с требованиями СП 86.13330.

6.1.13 В проекте должна быть установлена крутизна откосов грунтовых карьеров, резервов и постоянных отвалов после окончания земляных работ в зависимости от направлений рекультивации и способов закрепления поверхности откосов.

6.1.14 Максимальную глубину выемок с вертикальными незакрепленными стенками следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 12-04.

6.1.15 Наибольшую высоту вертикальных стенок выемок в мерзлых грунтах, кроме сыпучемерзлых, при среднесуточной температуре воздуха ниже минус 2 °С допускается увеличивать по сравнению с установленной СНиП 12-04 на величину глубины промерзания грунта, но не более чем до 2 м.

6.1.16 В проекте должна быть установлена необходимость временного крепления вертикальных стенок траншей и котлованов в зависимости от глубины выемки, вида и состояния грунта, гидрогеологических условий, величины и характера временных нагрузок на бровке и других местных условий.

6.1.17 Число и размеры уступов и местных углублений в пределах выемки должны быть минимальными и обеспечивать механизированную зачистку основания и технологичность возведения сооружения. Отношение высоты уступа к его основанию устанавливается проектом, но должно быть не менее 1:2 — в глинистых грунтах, 1:3 — в песчаных грунтах.

Согласно СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»:

5.2.4. Производство работ, связанных с нахождением работников в выемках с вертикальными стенками без крепления в песчаных, пылевато-глинистых и талых грунтах выше уровня грунтовых вод и при отсутствии вблизи подземных сооружений, допускается при их глубине не более, м:

-

-

- 1,0 — в неслежавшихся насыпных и природного сложения песчаных грунтах;

- 1,25 — в супесях;

- 1,5 — в суглинках и глинах.

-

5.2.5. При среднесуточной температуре воздуха ниже минус 2°C допускается увеличение наибольшей глубины вертикальных стенок выемок в мерзлых грунтах, кроме сыпучемерзлых, по сравнению с установленной в 5.2.4 на величину глубины промерзания грунта, но не более чем до 2 м.

5.2.6. Производство работ, связанных с нахождением работников в выемках с откосами без креплений в насыпных, песчаных и пылевато-глинистых грунтах выше уровня грунтовых вод (с учетом капиллярного поднятия) или грунтах, осушенных с помощью искусственного водопонижения, допускается при глубине выемки и крутизне откосов, указанных в таблице 1.

Крутизна откоса (отношение его высоты к заложению) при глубине выемки, м, не более

1. При напластовании различных видов грунта крутизну откосов назначают по наименее устойчивому виду от обрушения откоса;

2. К неслежавшимся насыпным относятся грунты с давностью отсыпки до двух лет для песчаных; до пяти лет — для пылевато-глинистых грунтов.

5.2.7. Крутизна откосов выемок глубиной более 5 м во всех случаях и глубиной менее 5 м при гидрологических условиях и видах грунтов, не предусмотренных п.5.2.12, а также откосов, подвергающихся увлажнению, должны устанавливаться проектом.

5.2.8. Конструкция крепления вертикальных стенок выемок глубиной до 3 м в грунтах естественной влажности должна быть, как правило, выполнена по типовым проектам. При большей глубине, а также сложных гидрогеологических условиях крепление должно быть выполнено по индивидуальному проекту.

5.2.9. При установке креплений верхняя часть их должна выступать над бровкой выемки не менее чем на 15 см.

5.2.10. Перед допуском работников в выемки глубиной более 1,3 м ответственным лицом должно быть проверено состояние откосов, а также надежность крепления стенок выемки.

Валуны и камни, а также отслоения грунта, обнаруженные на откосах, должны быть удалены.

5.2.11. Допуск работников в выемки с откосами, подвергшимися увлажнению, разрешается только после тщательного осмотра лицом, ответственным за обеспечение безопасности производства работ, состояние грунта откосов и обрушение неустойчивого грунта в местах, где обнаружены «козырьки» или трещины (отслоения).

5.2.12. Выемки, разработанные в зимнее время, при наступлении оттепели должны быть осмотрены, а по результатам осмотра должны быть приняты меры к обеспечению устойчивости откосов и креплений.

5.2.13. Разработка роторными и траншейными экскаваторами в связных грунтах (суглинках и глинах) выемок с вертикальными стенками без крепления допускается на глубину не более 3 м. В местах, где требуется пребывание работников, должны устраиваться крепления или разрабатываться откосы.

При извлечении грунта из выемок с помощью бадей необходимо устраивать защитные навесы-козырьки для защиты работающих в выемке.

Согласно СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87

6.1.10 Наибольшую крутизну откосов траншей, котлованов и других временных выемок, устраиваемых без крепления в грунтах, находящихся выше уровня подземных вод (с учетом капиллярного поднятия воды по 6.1.11), в том числе в грунтах, осушенных с помощью искусственного водопонижения, следует принимать в соответствии с требованиями, обеспечивающими безопасность труда в строительстве.

При высоте откосов более 5 м в однородных грунтах их крутизну допускается принимать по графикам приложения В. Крутизна откосов должна обеспечивать безопасность труда в строительстве. Крутизна откосов выемок, разрабатываемых в скальных грунтах с применением взрывных работ, должна быть установлена в проекте.

6.1.11 При наличии в период производства работ подземных вод в пределах выемок или вблизи их дна мокрыми следует считать не только грунты, расположенные ниже уровня грунтовых вод, но и грунты, расположенные выше этого уровня на величину капиллярного поднятия, которую следует принимать:

— 0,3 м — для крупных, средней крупности и мелких песков;

— 0,5 м — для пылеватых песков и супесей;

— 1,0 м — для суглинков и глин.

6.1.12 Крутизну откосов подводных и обводненных береговых траншей, а также траншей, разрабатываемых на болотах, следует принимать в соответствии с требованиями СП 86.13330.

6.1.13 В проекте должна быть установлена крутизна откосов грунтовых карьеров, резервов и постоянных отвалов после окончания земляных работ в зависимости от направлений рекультивации и способов закрепления поверхности откосов.

6.1.14 Максимальную глубину выемок с вертикальными незакрепленными стенками следует принимать в соответствии с требованиями, обеспечивающими безопасность труда в строительстве.

6.1.15 Наибольшую высоту вертикальных стенок выемок в мерзлых грунтах, кроме сыпучемерзлых, при среднесуточной температуре воздуха ниже минус 2°С допускается увеличивать на величину глубины промерзания грунта, но не более чем 2 м.

6.1.16 В проекте должна быть установлена необходимость временного крепления вертикальных стенок траншей и котлованов в зависимости от глубины выемки, вида и состояния грунта, гидрогеологических условий, величины и характера временных нагрузок на бровке и других местных условий.

6.1.17 Число и размеры уступов и местных углублений в пределах выемки должны быть минимальными и обеспечивать механизированную зачистку основания и технологичность возведения сооружения. Отношение высоты уступа к его основанию установлено проектом, но должно быть не менее: 1:2 — в глинистых грунтах, 1:3 — в песчаных грунтах.

Согласно Правил по охране труда в строительстве. Приказ Минтруда России от 1 июня 2015 года N 336н

156. При производстве работ нахождение работников в выемках с вертикальными стенками без крепления в песчаных, пылевато-глинистых и талых грунтах допускается при расположении этих выемок выше уровня грунтовых вод, при отсутствии вблизи них подземных сооружений, а также на глубине не более:

-

-

- 1) в неслежавшихся насыпных и природного сложения песчаных грунтах — 1,0 м;

- 2) в супесях — 1,25 м;

- 3) в суглинках и глинах — 1,5 м.

-

Допускается увеличение указанной глубины расположения выемок в мерзлых грунтах, кроме сыпучемерзлых, на величину глубины промерзания грунта, но не более чем на 2 м, при среднесуточной температуре воздуха ниже минус 2°С.

157. Производство работ, связанных с нахождением работников в котлованах, траншеях и выемках с откосами без креплений в нескальных грунтах выше уровня грунтовых вод (с учетом капиллярного поднятия) или в грунтах, осушенных с помощью искусственного водопонижения, допускается при глубине выемки и крутизне откосов согласно организационно-технологической документации с учетом крутизны откосов в зависимости от вида грунта, предусмотренной приложением N 4 к Правилам.

158. Крутизна откосов выемок глубиной более 5 м, а также глубиной менее 5 м при гидрологических условиях и определенных видах грунтов, а также выемок, разработанных в зимнее время, при наступлении оттепели и откосов, подвергающихся увлажнению, должны устанавливаться организационно-технологической документацией на строительное производство.

159. При установке креплений верхняя часть их должна выступать над бровкой выемки не менее чем на 15 см.

160. Перед допуском работников в выемки глубиной более 1,3 м работником, ответственным за обеспечение безопасного производства работ, должны быть проверены состояние откосов, а также надежность крепления стенок выемки.

Валуны и камни, а также отслоения грунта, обнаруженные на откосах, должны быть удалены.

161. Допуск работников в выемки с откосами, подвергшимися увлажнению, допускается после тщательного осмотра работником, ответственным за обеспечение безопасного производства работ, откосов и состояния неустойчивого грунта в местах, где обнаружены «козырьки» или трещины (отслоения).

162. Выемки, разработанные в зимнее время, при наступлении оттепели должны быть осмотрены, а по результатам осмотра должны быть приняты меры к обеспечению устойчивости откосов и креплений.

163. Разработка роторными и траншейными экскаваторами в связных грунтах (суглинках и глинах) выемок с вертикальными стенками без крепления допускается на глубину не более 3 м. В местах, где требуется пребывание работников, должны устраиваться крепления или разрабатываться откосы.

При извлечении грунта из выемок с помощью бадей необходимо устраивать защитные навесы-козырьки для защиты работников в выемке.

164. Устанавливать крепления необходимо в направлении сверху вниз по мере разработки выемки на глубину не более 0,5 м.

165. Разрабатывать грунт в выемках «подкопом» не допускается. Извлеченный из выемки грунт необходимо размещать на расстоянии не менее 0,5 м от бровки этой выемки.

Приложение N 4. Крутизна откосов в зависимости от вида грунта

Разработка котлованов под фундамент

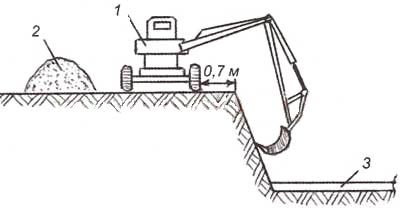

Способы разработки грунта принимаются в зависимости от конструкции и глубины заложения фундамента. Грунты под малозаглубленные ленточные и столбчатые фундаменты могут разрабатываться вручную, а выемка грунта под заглубленные фундаменты и фундаменты с цокольным (подвальным) этажом разрабатывается механизированным способом. Учитывая то, что ширина индивидуального дома редко превышает 12—15 м, разработку котлована можно вести экскаватором, оборудованным обратной лопатой, с ёмкостью ковша 0,25—0,65 м3 на гусеничном или колесном шасси или экскаватором-погрузчиком (рис. 1).

Недобор грунта разрабатывается вручную перед устройством фундамента. При разработке грунта в радиус действия экскаватора не должны попадать провода линии электропередач. Грунт, выбираемый из котлована (траншеи), необходимо размещать на расстоянии не менее 1 м от края разработки. Рытье котлована и траншей с вертикальными стенками без крепления можно производить только в грунтах естественной влажности и при отсутствии грунтовых вод.

Глубина выемки, м, не должна превышать:

- в песчаных и гравелистых грунтах — 1;

- в супесчаных — 1,25;

- в глинах и суглинках — 1,5;

- в особоплотных грунтах — 2,0.

Работы по сооружению фундамента в траншеях без креплений следует производить сразу же за отрывкой грунта во избежание его осыпания или сползания. Если в траншее будут находиться люди, ширина ее должна быть не менее 0,7 м с учётом креплений.

Соблюдение правил производства земляных работ позволит избежать выполнения дополнительных работ из-за обрушения и сползания откосов, перебора выемки грунта и др.

Разработка котлована и траншей на глубину, превышающую пределы, указанные выше, производится с откосами или с креплением вертикальных стенок. Допустимая крутизна откосов котлованов и траншей в грунтах естественной влажности показана на рис. 2.

Минимальная ширина траншей должна удовлетворять следующим требованиям:

под ленточные фундаменты и конструкции подвального этажа — с учётом размеров конструкции, опалубки и ее крепления с добавлением 0,2— 0,3 м с каждой стороны;

под трубопроводы — не менее наружного диаметра трубы с добавлением 0,5 м при укладке отдельными трубами.

При наличии в период производства работ подземных вод мокрыми следует считать грунты, расположенные выше или ниже уровня грунтовых вод на величину капиллярного поднятия:

- 0,3—0,5 м — для песков, от пылеватых до крупных;

- 1,0м — для суглинков и глин.

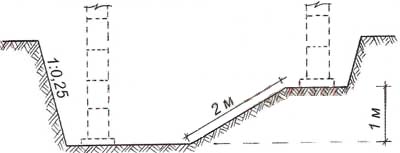

Разработку грунта в котлованах или траншеях при переменной глубине заложения фундаментов следует вести уступами (рис. 3).

Рис. 3. Схема котлована с переменной глубиной заложения фундамента

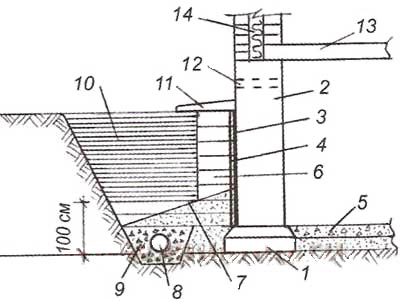

Рис. 5. Схема обратной засыпки пазух фундамента: 1 — фундамент; 2 — стена подвала; 3 — гидроизоляция; 4 — асбестоцементные плоские листы; 5 — бетонный пол подвала; 6 — зона уплотнения грунта вручную; 7 — граница засыпки дренажа песком; 8 — дренажная труба; 9 — засыпка дренажа щебнем; 10 — слои грунта, уплотняемые легкими механическими трамбовками; 11 — отмостка; 12 — вентиляционный короб; 13 — перекрытие подвального этажа; 14 — утепленная кирпичная стена. Примечание. Толщина отсыпаемого слоя грунта принимается до 0,25 м.

Отношение высоты уступа к его длине должно быть не менее: при связных грунтах — 1:2; при несвязных грунтах — 1:3. Это соотношение — упрощенный вариант, позволяющий без расчета границы сжимаемой зоны и несущей способности грунта сохранить устойчивость основания.

Защита котлована от грунтовых вод

Многие застройщики начинают строительство дома без проведения инженерно-геологического исследования участка. При наличии высокого уровня грунтовых вод в разработанный котлован может просочиться вода и воспрепятствовать сооружению фундамента. При возведении монолитного фундамента на слабопроницаемых грунтах уложенная в конструкцию бетонная смесь будет подмываться и вымываться грунтовыми водами, что приведёт к разрушению сооружения. В таких случаях приходится срочно принимать меры по защите основания от замачивания. Даже круглосуточная откачка воды не остановит приток грунтовых вод.

Защитить основание можно искусственным понижением уровня грунтовых вод с помощью специального водопонизительного оборудования: электроосушением с использованием установок типа ЛИУ; вакуумированием с применением установок типа УВВ-1, УВВ-2 и ЭВВУ (эжекторных вакуумных водопонизительных установок) или другого оборудования. Но эти дорогостоящие и сложные способы защиты котлована редко используют даже специализированные фундаментостроительные организации. Устраивать противофильтрационные диафрагмы способом «набивного шпунта» или «стена в грунте» тоже трудозатратно и еще дороже. Стоимость водопонижения может приблизиться к стоимости строительства фундамента, что значительно дороже стоимости гидрогеологических изысканий строительной площади.

В слабопроницаемых грунтах наиболее предпочтительным является способ открытого водоотлива в тех случаях, когда отсутствует опасность суффозии (разрушение структуры грунта). Котлован можно оградить шпунтовыми стенками (деревянными или металлическими) (рис. 4). Однако такой способ требует наиболее пологих откосов и увеличивает объем земляных работ.

Засыпка пазух траншей и котлованов

Обратная засыпка пазух грунтом производится после проверки устройства фундаментов, прокладки трубопроводов, их испытания и сдачи по акту. Засыпка и послойное уплотнение грунта должны выполняться с обеспечением сохранности гидроизоляции фундаментов и стен подвала. Засыпку пазух доводят до отметок, гарантирующих надежный отвод поверхностных вод.

Обратную засыпку траншей, на которые не передаются дополнительные нагрузки, можно выполнять без уплотнения грунта, но с отсыпкой по трассе траншеи валика, размеры которого должны учитывать последующую осадку грунта. Узкие пазухи лучше засыпать малосжимаемыми грунтами (щебнем, песчано-гравийной смесью). Запас на осадку грунта без уплотнения принимается в процентах от высоты засыпки до 4 м для грунта:

- мелкий песок — 2;

- супесь и легкий суглинок — 3;

- глина тяжелая, суглинок, щебенистый грунт — 8.

При обратной засыпке пазух фундамента и стен подвала необходимо соблюдать нижеприведенные рекомендации с тем, чтобы давление грунта засыпки не повлияло на их устойчивость.

Засыпку пазух производят послойно. При этом толщина отсыпаемого слоя должна быть не более 25 см и число проходов не менее 4. Грунт уплотняют вручную, начиная с зон возле конструкций фундамента, стен подвала, мест ввода коммуникаций (рис. 5), а затем двигаются по направлению к краю откоса, применяя, если есть возможность, электротрамбовки типа ИЭ-4505, ИЭ-4502А. Верхний слой грунта уплотняют до отметки устройства отмостки. Чтобы уберечь гидроизоляцию стен подвала, ее закрывают плоскими асбестоцементными листами.

Источник