- О воздушном зазоре навесного вентилируемого фасада

- 1. Функции воздушного зазора

- 2. Ширина воздушного зазора в нормативных документах

- 2.1. DIN 18615-1 и ETAG 034 [2, 3]

- 2.2. ТР 161-05 [4]

- 2.3. Проект Р НОСТРОЙ [5]

- 2.4. СП РК 5.06-19-2012 [6]

- 3. Минимальный воздушный зазор

- 4. Воздушный зазор и выравнивание давления

- 4.1. Дренаж и вентиляция

- 4.2. Перепад давления воздуха

- 4.3. Воздушный зазор и выравнивание давления

- 5. Воздушный зазор и пожарная безопасность

- 6. Воздушный зазор и теплоизоляция

- 7. Климатические условия и воздушный зазор

- 8. Номинальная ширина воздушного зазора — компромисс факторов

- Вентилируемый фасад: устройство, разновидности, тонкости монтажа

- Содержание

- Вентилируемый фасад – устройство системы

- Разновидности подсистем для вентилируемого фасада

- Бескаркасный вентфасад

- Облицовка вентилируемого фасада

- Технология монтажа вентфасада

- Вывод

О воздушном зазоре навесного вентилируемого фасада

Воздушный зазор навесного вентилируемого фасада является одним из его основных конструкционных параметров. Ниже представлен обзор основных факторов, которые нужно учитывать при назначении номинального воздушного зазора навесного вентилируемого фасада для конкретных условий его эксплуатации.

1. Функции воздушного зазора

Воздушный зазор (воздушная прослойка) навесного вентилируемого фасада (рисунок 1) выполняет несколько важных функций, в том числе:

- Компенсирует отклонения размеров стен от номинальных размеров

- Разрывает капиллярный путь проникновения дождевой воды снаружи здания вглубь стены.

- Образует дренажную плоскость для удаления воды наружу.

- Образует вентиляционный канал для поддержания элементов фасада в сухом состоянии, а также для удаления избыточной влаги изнутри здания.

- При порывах ветра снижает разность давлений между наружным воздухом и воздухом внутри фасада. Эта разность давлений является основной движущей силой для проникновения дождевой воды через наружную облицовку.

|

Рисунок 1 — Система навесного вентилируемого фасада [1]

2. Ширина воздушного зазора в нормативных документах

Отечественные и зарубежные нормативные документы дают следующие рекомендации по ширине воздушного зазора в навесных вентилируемых фасадах.

2.1. DIN 18615-1 и ETAG 034 [2, 3]

Стандарт DIN 18615-1 задает требования для навесных вентилируемых фасадов еще с 1970-х годов. Более поздний документ ETAG 034 является основным нормативным документом по европейской сертификации навесных вентилируемых фасадов. Эти документы дают следующие критерии для того, когда фасад считается вентилируемым:

- Расстояние между облицовкой и теплоизоляцией — вентиляционный воздушный зазор — составляет не менее 20 мм. Этот воздушный зазор может местами сужаться до 5-10 мм к подконструкции или к облицовке, при условии, что это не препятствует работе дренажа и/или вентиляции.

- Имеются вентиляционные отверстия, как минимум внизу и вверху фасада, с поперечным сечением не менее 50 см 2 на погонный метр.

Заметим, что 50 см 2 на длине 1 м — это, например, щель 5 мм х 1000 мм.

В стандарте, кроме того, указано, что он рассматривает навесные вентилируемые фасады с шириной воздушного зазора не более 150 мм.

2.2. ТР 161-05 [4]

«Воздушный зазор между слоем теплоизоляции и облицовкой, а также зазоры между отдельными элементами облицовки обеспечивают процессы влагообмена в наружных ограждающих конструкциях здания.

Проектная величина зазора между теплоизоляционным слоем и облицовкой не должна быть менее 40 мм».

2.3. Проект Р НОСТРОЙ [5]

«Максимальные теплозащитные свойства конструкции фасада достигаются . при минимально возможной (по условиям удаления влаги или по другим соображениям) величине воздушного зазора».

«Вылет кронштейна от стены следует подбирать так, чтобы между утеплителем и направляющей было не менее 20 мм воздушного зазора. Максимальная величина воздушного зазора 200 мм.

Примечание: при величине воздушного зазора более 200 мм необходимо устанавливать рассечки из оцинкованной стали, с перфорацией, для предотвращения эффекта трубы (большая скорость воздуха)».

2.4. СП РК 5.06-19-2012 [6]

«Величина воздушного зазора определяется расчетом, исходя из максимально

допустимой скорости движения воздуха в нем и должна быть не менее:

- при наличии горизонтальных и вертикальных открытых швов между панелями экрана шириной 2-10 мм:

— 50 мм при использовании облицовочных плит площадью 0,4 м 2 и более;

— 30 мм при использовании облицовочных плит площадью менее 0,4 м 2 . - при наличии только горизонтальных открытых швов между панелями экрана

шириной 2-10 мм:

— 40 мм при использовании облицовочных плит площадью 0,4 м 2 и более;

— 20 мм при использовании облицовочных плит площадью менее 0,4 м 2 .

В местах совмещения НФсВЗ с цоколем здания внизу и с парапетом или кровлей здания вверху должны быть предусмотрены отверстия для притока и оттока

воздуха, площадь сечения которых должна быть не менее 50 см 2 на каждый метр длины горизонтальной кромки фасада».

3. Минимальный воздушный зазор

При облицовке малоэтажных зданий, например, в США и Канаде, считается, что даже зазор в 1,5-2,0 мм уже обеспечивает разрыв капиллярного движения влаги и, значит, дает возможность дренажа жидкой воды и диффузионного перераспределения влаги. С учетом реальности строительства и допустимых отклонений в толщинах материалов, обычно зазор бывает не менее 6 мм. Такие зазоры применяют, например, при облицовке зданий деревянными или пластиковыми панелями [8].

4. Воздушный зазор и выравнивание давления

4.1. Дренаж и вентиляция

Наружная облицовка обычного навесного вентилируемого фасада предназначена защищать стену здания от массового проникновения воды при прямом воздействии косого дождя. Тем не менее, часть дождевой воды неизбежно проникать через облицовку в воздушный зазор. При правильной конструкции фасада эта вода быстро удаляется наружу за счет механизмов, которые работают в воздушном зазоре:

- дренажа воды вниз к дренажным отверстиям и

- высушивания влаги внутри зазора за счет вентилирования постоянным потоком воздуха.

4.2. Перепад давления воздуха

Когда ветер дует на навесной фасад, он создает на наружной стороне облицовки более высокое давление, чем на внутренней стороне облицовки. Воздух пытается выровнять это различие путем перетекания из зоны высокого давления в зону низкого давления. Это означает, что воздух будет проходить через любые отверстия и щели, чтобы выровнять разность давлений. Если при этом идет дождь, то этот воздух будет нести с собой в больших количествах внутрь фасада дождевую воду (рисунок 2).

|

Рисунок 2 — Принцип движения воды под воздействием перепада давления [8]

4.3. Воздушный зазор и выравнивание давления

Для защиты от чрезмерного проникновения влаги под воздействием перепада давления применяют специальные конструкции навесных вентилируемых фасадов. Конструкция этих фасадов включает применение изолированных секций с надежной воздухопроницаемостью и дополнительными отверстиями для дренажа и вентиляции. Для эффективного выравнивания давления эти секции должны иметь достаточно жесткие стенки и ограниченный объем воздуха [10,13].

Эти секции могут иметь различные размеры в зависимости от формы и высоты здания, например, на углах и около крыши — меньше, в середине здания — больше [10].

В обычных навесных вентилируемых фасадах принцип выравнивания давления также работает в той или иной степени. При малом воздушном зазоре объем воздушной полости ограничен, и выравнивание давления может быть заметным. При большом воздушном зазоре объем воздуха в полости слишком велик, чтобы могло происходить какое-либо выравнивание давления.

|

Рисунок 3 — Различия в конструкциях фасадов [9]:

а — с дренажом и вентиляцией;

б — с дренажом, вентиляцией и выравниванием давления

5. Воздушный зазор и пожарная безопасность

Подъем воздуха в вентилируемом зазоре происходит за счет явления, которое называют эффектом тяги. Аналогичный эффект действует в обыкновенной печной трубе. В случае пожара вентилируемый воздушный зазор создает открытый путь для продвижения скрытого огня сзади облицовки (рисунок 4). Чем шире воздушный зазор, тем большую угрозу, по-видимому, он представляет с точки зрения пожарной безопасности.

Для предотвращения распространения огня через воздушный зазор в нем устанавливают специальные противопожарные барьеры. Чем шире воздушный зазор, тем сложнее и дороже обходится установка в фасаде противопожарных барьеров.

Рисунок 4— Распространение пламени по воздушному зазору вентилируемого навесного фасада [10]

6. Воздушный зазор и теплоизоляция

Иногда воздушный зазор считают дополнительным теплоизоляционным слоем, который дает вклад в сопротивление стены теплопередаче (рисунок 5) [11].

|

Рисунок 5 — Схема для расчета сопротивления теплопередаче навесного вентилируемого фасада [11]:

a — толщина облицовки,

b — ширина воздушного зазора,

c — толщина теплоизоляции,

m — толщина несущей стены,

n — толщина внутренней отделки

Однако согласно стандарту EN ISO 6946 [12] сопротивление теплопередаче воздушной прослойки (воздушного зазора) внутри стены зависит от того, насколько она является вентилируемой.

Вертикальная воздушная прослойка считается хорошо вентилируемой, если, площадь отверстий составляет более 1500 мм 2 на метр ее длины в горизонтальном направлении. Воздушный зазор вентилируемого фасада относится к хорошо вентилируемым воздушным прослойкам, так площадь его вентиляционных отверстий составляет не менее 50 см 2 = 5000 мм 2 [2-4, 6].

Поэтому согласно EN ISO 6946 расчет сопротивления теплопередаче вентилируемого фасада должен проводиться без учета сопротивления воздушной прослойки и наружной облицовки (b и a на рисунке 5). Температура воздуха в зазоре считается равной температуре наружного воздуха, а сопротивление поверхности стенки зазора принимается равным 0,13 м 2 ·К/Вт как для внутренней поверхности, а не 0,04 м 2 ·К/Вт, как это применяется для наружных поверхностей [12].

Таким образом, вклад вентилируемого воздушного зазора в сопротивление стены теплопередаче составляет всего 0,13 м 2 ·К/Вт и не зависит от его толщины.

7. Климатические условия и воздушный зазор

Выбор системы наружной облицовки здания и, в том числе, наличие и ширина воздушного зазора, зависят как от климатической зоны, в которой находится здание, так и от местных геодезических условий. Каждая климатическая зона имеет свой потенциал намокания и высушивания наружной оболочки здания. Например, во влажном морском климате потенциал намокания материалов стен может быть очень высокий, а потенциал их естественного высушивания очень низким. Это означает, что, если наружная оболочка здания подверглась чрезмерному намоканию из-за миграции влаги снаружи или изнутри здания, то в период высушивания она не успеет вовремя высохнуть и будет подвергаться разрушительному воздействию влаги.

Конструкция навесного фасада в целом и воздушного зазора, в частности, должна учитывать климатические особенности местности. Так, во влажном, жарком или очень жарком климате водяной пар двигается (в различном количестве) в основном снаружи внутрь здания, тогда как в умеренном, холодном, очень холодном и арктическом климате водяной пар двигается изнутри здания наружу.

Главным показателем потенциала намокания для данного географического региона считается годовое количество осадков, которое в ней выпадает. В холодном климате, по-видимому, нужно делать поправку на то, что часть осадков выпадает в виде снега, от которого стены намокают в меньшей степени, чем от косого дождя.

В Северной Америке уровень годового количества осадков является основным фактором при выборе типа стены по отношению к системе дренажа и вентилирования [13]. В зависимости от годового количества осадков к стенам зданий предъявляются следующие требования по наличию и эффективности дренажа и вентилирования:

до 500 мм — дренаж и вентилирование не требуются;

от 500 до 1000 мм — дренаж без вентилирования;

от 1000 до 1500 мм — дренаж с вентилированием;

свыше 1500 мм — дренаж с вентилированием и выравниванием давления.

Эффективность дренажа и вентилирования навесных облицовочных фасадов определяется конструкцией воздушного зазора, в первую очередь, его шириной и объемом.

8. Номинальная ширина воздушного зазора — компромисс факторов

Таким образом, при выборе оптимальной ширины воздушного зазора необходимо учитывать следующее:

номинальный зазор не должен быть менее 6 мм, чтобы обеспечивать эффективный разрыв капиллярного движения влаги внутрь здания и дренаж жидкой воды;

номинальный зазор не должен быть менее 20 мм, чтобы обеспечивать возможность отклонений стены от вертикали в пределах нормальных строительных допусков;

увеличение ширины зазора не дает повышения сопротивления стены теплопередаче;

чрезмерное увеличение зазора повышает риск распространения пламени при пожаре;

чем больше ширина зазора, тем больше вылет кронштейнов, больше их толщина, количество, масса и стоимость;

чем шире воздушный зазор, тем меньше эффективность выравнивания давления снаружи и внутри облицовки, и, следовательно, большее количество воды, которая проникает за облицовку.

Источники:

1. Немецкая ассоциация производителей навесных вентилируемых фасадов — http://www.fvhf.de/Fassade/VHF-System/Aufbau-und-Technik.php

2. DIN 18615-1:2010 Cladding for external walls, ventilated at rear — Part 1: Requirements, principles of testing

3. ETAG 034 Guideline for European technical approval of kits for external wall cladding, 2014

4. ТР 161-05 Технические рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации навесных фасадных систем, 2005

5. Проект НОСТРОЙ (2014) Навесные фасадные системы с воздушным зазором. Рекомендации по критериям выбора, проектированию, устройству, ремонту и эксплуатации

6. СП РК 5.06-19-2012 Проектирование и монтаж навесных фасадов с воздушным зазором, Республика Казахстан

12. EN ISO 6946-2008 Building components and building elements — Thermal resistance — Calculation method

ООО «Алюком»

г. Москва, ул. Нагатинская, д. 16, стр. 9, офис 2-5

Тел.: +7 (495) 268 0444

E-mail: info@alucom.ru

Производство и склад: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Калужская, 64.

Источник

Вентилируемый фасад: устройство, разновидности, тонкости монтажа

В зависимости от того, из какого материала строится или построен дом, раньше или позже каждому владельцу приходится задумываться о фасадной отделке. Вентилируемый фасад сейчас очень востребованная система, которая и защищает стены от внешнего воздействия, и повышает энергоэффективность дома, и кардинально меняет его вид. Вариантов устройства вентфасада множество, но все они производное базовой технологии, достойной подробного рассмотрения.

Содержание

- Устройство системы вентилируемого фасада и сфера применения

- Разновидности подсистем для вентилируемого фасада

- Бескаркасный вентфасад

- Облицовка вентилируемого фасада

- Технология монтажа вентфасада

Вентилируемый фасад – устройство системы

Вентилируемый фасад – универсальная многослойная система утепления ограждающих конструкций с обязательным вентиляционным зазором в 30-50 мм для беспрепятственной циркуляции воздуха по направлению снизу вверх. Благодаря вентиляционному зазору из стенового «пирога» удаляется водяной пар, образующийся в каждом жилом доме. Иными словами, вентфасад не только защищает стены от агрессивной внешней среды, но и обеспечивает оптимальный влажностный режим, продевая срок службы строения.

Система вентилируемого фасада обычно состоит из следующих слоев:

В качестве утеплителя в вентфасадах обычно используются плиты каменной ваты, так как этот материал сочетает минимальную теплопроводность с гидрофобностью, негорючестью и отсутствием усадки. Проходя сквозь волокна, пар выпадает на внешней поверхности плит в виде конденсата и выветривается – изоляция поддерживается в сухом состоянии и не теряет теплосберегающих свойств. Привлекает и простой монтаж – враспор, без дополнительной фиксации механическим или клеевым способом. Система вентфасада включает и мембрану, закрывающую утеплитель от ветра и влаги, но она многих смущает своей горючестью.

Утепляю дом из газобетонных блоков по технологии вентфасада, утеплитель, (в два слоя, 50 плюс 100 мм), вентзазор и цокольный сайдинг. Смущает организация гидроветрозащиты – верхний слой утеплителя хоть и 90 кг/м³ плотностью, но сомневаюсь в его гидрофобных свойствах. Горючую же пленку класть не хочется, а негорючая кусается по цене вопроса при площади фасада около 300 м². Почему бы не подмешать в систему из технологии мокрого фасада, покрыв минвату разведенной до жидкой консистенции штукатуркой/раствором тонким слоем (валиком)? Смарткалк при таком пироге и штукатурке в 3-4 мм для любых растворов, даже ЦПС, дает точку росы в вентзазоре. От ветра дополнительно, имхо, защитим, от воды – тоже. Трещины, даже если будут, под вентфасадом незаметны. Есть ли подводные камни? Как будет жить раствор под вентфасадом? В чем заблуждаюсь?

Можно обойтись и без штукатурного слоя.

Производители утеплителей разрешают не устанавливать мембрану поверх утеплителя на вентфасаде. И с этим согласны проектировщики. И заказчики, которые умеют слушать аргументы.

- На невысоких объектах тяга в вентзазоре минимальная, поэтому выдувания волокон утеплителя не будет.

- Этой тяги достаточно, чтобы снимать влагу с утеплителя. В нормально сделанном фасаде экран закрывает от потоков воды. Такого просто быть не должно. А влага практически всегда конденсат.

- Сплошной экран фасада, кроме керамогранита на кляммерах, сам является хорошей ветрозащитой. И сдерживает прямой воздушный напор на стену здания.

Именно это мы всегда пишем проектировщикам с просьбой пересогласовать пирог фасада, убрав гидроветрозащитную мембрану. И они это делают.

Если же контур проницаем для разного рода «соседей», без защиты могут возникнуть проблемы.

Без пленки у меня птички очень портили утеплитель, поэтому пришлось установить. А так разницы не заметил.

Когда горючесть мембраны критична и вентфасад с закрытым контуром (софиты, решетка/сетка), то на частном доме можно обойтись и без защиты, хотя в типовом конструктиве этот слой присутствует.

Вентфасады востребованы как при отделке общественных зданий, в том числе и многоэтажных, так и частных домов до трех этажей. Это обусловлено вариативностью, так как функционал и характеристики системы зависят от компоновки, а визуальное разнообразие дает возможность вписаться в любой дизайн. Ограничением может стать состояние основания – если речь о реконструкции дома с солидным «стажем» и стены ветхие, фасадная система должна быть облегченной. Это не повод отказаться от вентфасада в принципе, но придется максимально точно просчитать все нагрузки и подобрать соответствующую подсистему, крепеж и облицовку.

Разновидности подсистем для вентилируемого фасада

Подсистема представляет собой несущий каркас, преимущественно, из вертикальных направляющих (профилей), на который крепится облицовка. Также подсистема включает узлы обрамления дверных и оконных проемов и угловые элементы. При двухслойной укладке утеплителя подсистема компонуется еще и контробрешеткой. Подсистемы бывают металлические и деревянные, реже – комбинированные и полимерные.

Металлические подсистемы, устойчивые к внешней среде – из алюминия, нержавеющей или оцинкованной стали; профили монтируются как вплотную к стенам, так и на расстоянии, при помощи кронштейнов. В первом случае шаг между направляющими подбирается под ширину плит утеплителя (60 см), которые укладываются между ними враспор без дополнительной механической фиксации. Во втором – расстояние между направляющими зависит от типа облицовки (вес, размеры). Подсистемы из алюминия и нержавеющей стали дороже, но долговечнее бюджетного варианта из оцинковки. Металлическая подсистема обязательна на высотных зданиях и в случаях, когда в качестве облицовки частного дома планируется керамогранит.

Деревянная подсистема – из бруса, для защиты от внешней среды древесину пропитывают специализированными составами (антипирены, биозащита, либо одна пропитка с комбинированным действием). Направляющие монтируют вплотную к стене. Древесина доступная и достаточно прочная, поэтому основная масса вентфасадов на частных домах собирается именно на такую подсистему. При соблюдении технологии монтажа избыточная влага своевременно удаляется через вентзазор и внутри системы отсутствуют условия для развития гнили или грибка. А от прямого воздействия осадков каркас защищает облицовка.

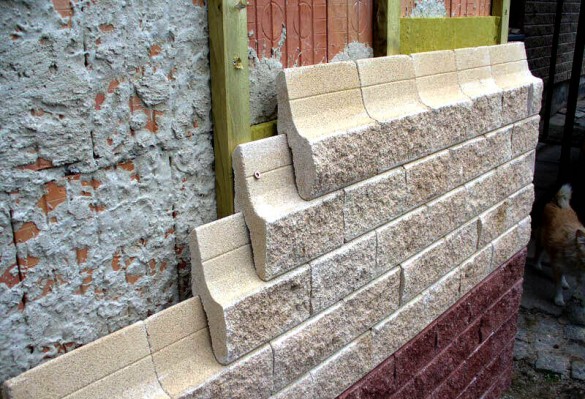

Бескаркасный вентфасад

Как не всякий навесной фасад бывает вентилируемым, так и не каждый вентилируемый фасад – навесной, существует и бескаркасная разновидность. Речь о кирпичном вентилируемом фасаде – дом из любого стенового материала утепляют негорючей теплоизоляцией и обкладывают лицевым кирпичом через вентиляционный зазор, с фиксацией гибкими связями или металлическими кронштейнами. Кирпичный вентфасад возводят двумя способами:

- на этапе строительства коробки – при заливке фундамент делают с учетом толщины многослойной стены;

- вокруг эксплуатируемого дома – если нет возможности опереть кирпичный экран на фундамент, под него отливают дополнительно, реже опирают на металлические подсистемы.

Вариаций стенового пирога несколько.

Подходя к процессу основательно, я бы рекомендовал рассмотреть несколько вариантов решения фасада для случая внешнего облицовочного слоя:

- керамический блок 440-500 мм, воздушный зазор 30-40 мм, облицовочный кирпич 85-120 мм;

- полнотелый кирпич 380 мм, утеплитель (минераловатный или пеностекло), воздушный зазор 30-40 мм, керамический кирпич 85-120 мм;

- ГСБ (газосиликатный блок) 375-400 мм, воздушный зазор 30-40 мм, лицевой кирпич 85-120 мм.

Выбор конкретного решения определяется сложностью фасада и требованиями к материалам (керамика, ГСБ, отношению к утеплению и т. п.).

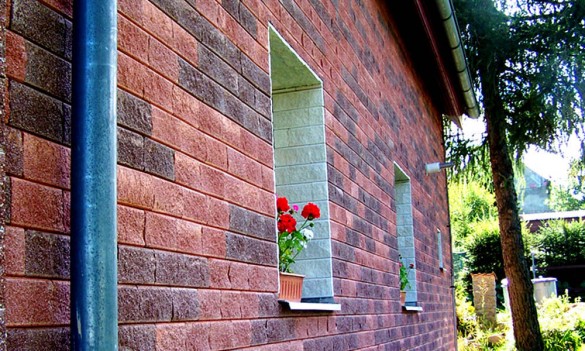

Облицовка вентилируемого фасада

В качестве облицовки на вентилируемом фасаде могут быть практически любые материалы, ограничением может стать только низкая несущая способность основания. В таком случае допустимы только легкие материалы. Вентфсад обычно облицовывают:

- сайдингом – виниловым, акриловым, металлическим, фиброцементным, цокольными панелями из перечисленных групп;

- плитами – преимущественно ОСП и ЦСП с расшивкой декоративными элементами под фахверк или с дальнейшей облицовкой гибкой фасадной плиткой или гибким кирпичом;

- плиткой – чаще бетонной, с интегрированными крепежными элементами для фиксации на подсистему;

- керамогранитом – на подсистему и кляммеры;

- деревом – вагонкой, планкеном, термодревесиной, обрезной и необрезной доской, имитацией бруса и др.

Бетонная плитка, имитирующая фактуру кирпича или натурального камня, позволяет преобразить фасад из любого стенового материала. А благодаря вентиляционному зазору ее можно использовать даже по паропроницаемым ограждающим конструкциям, так как влага будет выветриваться, а не замыкаться в стене.

Полгода назад утеплил и облицевал свой дом бетонной плиткой под камень, на углах фактура колотого камня. Высолов нет, не дребезжит, не отваливается. Обрешетка деревянная.

Технология монтажа вентфасада

Вентилируемый фасад монтируется в несколько этапов.

Подготовка – со стен удаляют декоративные и навесные элементы, основание должно быть чистым, ровным (насколько возможно, чтобы вывести плоскость подсистемой), без отслаивающихся фрагментов. Деревянные стены обязательно обрабатывают антисептиком, каменные, грунтовкой глубокого проникновения с водоотталкивающими свойствами.

Монтаж подсистемы. Параметры подсистемы зависят от типа утеплителя и количества слоев; направляющие монтируются на саморезы, дюбель-гвозди, кронштейны, или другой крепеж, исходя из особенностей основания. Все элементы деревянной подсистемы обязательно обрабатывают огнебиозащитой. При необходимости поверх подсистемы набивается контробрешетка.

Утепление. При укладке враспор между направляющими каменная вата не требует дополнительной фиксации, при монтаже непосредственно на стены крепится механически, на пластиковые дюбеля «грибки». Независимо от типа стенового материала, под утеплитель никаких мембран и пленок не укладывают.

Гидроветрозащита. Каменная вата плотностью от 90 кг/м³ не нуждается в защитной мембране, более рыхлую теплоизоляцию рекомендуется закрывать от воздействия воды и ветра. Если же облицовочный экран проницаемый (керамогранит, дерево щелевым способом), закрывают любой утеплитель, независимо от плотности.

Облицовка. Фиксация на подсистему производится согласно инструкции производителя, обычно это крепление саморезами с люфтом в потай, но возможен и открытый крепеж с последующей шпаклевкой и закраской шляпок.

Брус режу сам из доски 50 мм ручной циркуляркой с вылетом диска 70 мм, пропитываю, первый брус – вертикальный угловой. Далее прижимаю к нему струбцинами следующий, через проставку (кусок того же бруса длиной 590 мм), струбцина рычажная длинная, 2 — 3 штуки на стену высотой 5 м. Затем засверливаюсь перфоратором насквозь бруса в КББ, стараясь попасть между верхом блока и горизонтальным швом. Единственный крепежный элемент, который мне удалось подобрать для монтажа бруса на КББ – металлический рамный дюбель (120 мм примерно). Все остальное или не держит, или запредельно дорого.

По готовности первого ряда обрешетки закладываю утеплитель, фиксирую в легкую полипропиленовой лентой, степлером (купил бухту 3000 м), чтобы не сдуло – работаю один. Следующий ряд снизу вверх на серьезные желтые саморезы, сверло сделал разного диаметра, чтобы через наружный брус саморез проходил свободно. Повторяю все операции. Затем ветровлагозащитная мембрана, вертикальная обрешетка из доски 30 мм с шагом, удобным для монтажа ОСП.

На ОСП будет гибкая фасадная черепица, имитирующая кирпич – вентфасад динамичное основание, а такой эластичный материал способен выдерживать некоторые деформации без урона для герметичности и внешнего вида. Подобные примеры уже есть на нашем портале.

Вывод

Вентилируемый фасад – одна из популярнейших систем утепления, ценимая за универсальность, декоративность и возможность самостоятельного исполнения.

Если не хочется дополнительно заниматься фасадными работами, но в приоритете энергоэффективность – стоит рассмотреть в качестве стенового материала теплоблоки, их можно сделать и самостоятельно. Еще одна интересная технология для смелых и умелых – самодельные бетонные блоки ТИСЭ. В видео – о доме в викторианском стиле из СИП с вентилируемым фасадом.

Источник