- Технология разработки котлована под фундамент

- Защита котлована от грунтовых вод

- Засыпка пазух траншей и котлованов

- Копка траншеи и котлована под закладку фундамента: советы специалистов

- Крепления котлованов

- СНиП «ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ»

- Земляные работы при устройстве фундамента.

- Оценка объемов работ и выбор методов разработки

- Последовательность копки

- ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

- Порядок работ над котлованом для ленточного основания

Технология разработки котлована под фундамент

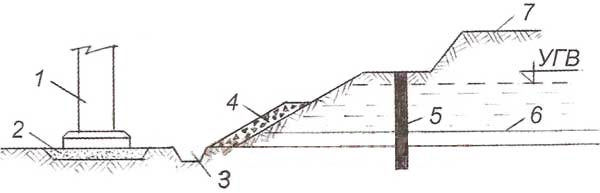

Способы разработки грунта принимаются в зависимости от конструкции и глубины заложения фундамента. Грунты под малозаглубленные ленточные и столбчатые фундаменты могут разрабатываться вручную, а выемка грунта под заглубленные фундаменты и фундаменты с цокольным (подвальным) этажом разрабатывается механизированным способом. Учитывая то, что ширина индивидуального дома редко превышает 12—15 м, разработку котлована можно вести экскаватором, оборудованным обратной лопатой, с ёмкостью ковша 0,25—0,65 м3 на гусеничном или колесном шасси или экскаватором-погрузчиком (рис. 1).

Недобор грунта разрабатывается вручную перед устройством фундамента. При разработке грунта в радиус действия экскаватора не должны попадать провода линии электропередач. Грунт, выбираемый из котлована (траншеи), необходимо размещать на расстоянии не менее 1 м от края разработки. Рытье котлована и траншей с вертикальными стенками без крепления можно производить только в грунтах естественной влажности и при отсутствии грунтовых вод.

Глубина выемки, м, не должна превышать:

- в песчаных и гравелистых грунтах — 1;

- в супесчаных — 1,25;

- в глинах и суглинках — 1,5;

- в особоплотных грунтах — 2,0.

Работы по сооружению фундамента в траншеях без креплений следует производить сразу же за отрывкой грунта во избежание его осыпания или сползания. Если в траншее будут находиться люди, ширина ее должна быть не менее 0,7 м с учётом креплений.

Соблюдение правил производства земляных работ позволит избежать выполнения дополнительных работ из-за обрушения и сползания откосов, перебора выемки грунта и др.

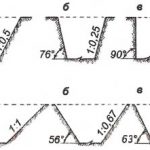

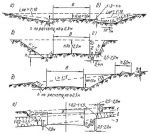

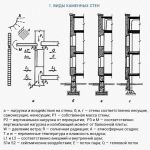

Разработка котлована и траншей на глубину, превышающую пределы, указанные выше, производится с откосами или с креплением вертикальных стенок. Допустимая крутизна откосов котлованов и траншей в грунтах естественной влажности показана на рис. 2.

Минимальная ширина траншей должна удовлетворять следующим требованиям:

под ленточные фундаменты и конструкции подвального этажа — с учётом размеров конструкции, опалубки и ее крепления с добавлением 0,2— 0,3 м с каждой стороны;

под трубопроводы — не менее наружного диаметра трубы с добавлением 0,5 м при укладке отдельными трубами.

При наличии в период производства работ подземных вод мокрыми следует считать грунты, расположенные выше или ниже уровня грунтовых вод на величину капиллярного поднятия:

- 0,3—0,5 м — для песков, от пылеватых до крупных;

- 1,0м — для суглинков и глин.

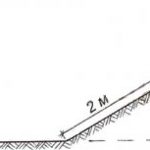

Разработку грунта в котлованах или траншеях при переменной глубине заложения фундаментов следует вести уступами (рис. 3).

Отношение высоты уступа к его длине должно быть не менее: при связных грунтах — 1:2; при несвязных грунтах — 1:3. Это соотношение — упрощенный вариант, позволяющий без расчета границы сжимаемой зоны и несущей способности грунта сохранить устойчивость основания.

Защита котлована от грунтовых вод

Многие застройщики начинают строительство дома без проведения инженерно-геологического исследования участка. При наличии высокого уровня грунтовых вод в разработанный котлован может просочиться вода и воспрепятствовать сооружению фундамента. При возведении монолитного фундамента на слабопроницаемых грунтах уложенная в конструкцию бетонная смесь будет подмываться и вымываться грунтовыми водами, что приведёт к разрушению сооружения. В таких случаях приходится срочно принимать меры по защите основания от замачивания. Даже круглосуточная откачка воды не остановит приток грунтовых вод.

Защитить основание можно искусственным понижением уровня грунтовых вод с помощью специального водопонизительного оборудования: электроосушением с использованием установок типа ЛИУ; вакуумированием с применением установок типа УВВ-1, УВВ-2 и ЭВВУ (эжекторных вакуумных водопонизительных установок) или другого оборудования. Но эти дорогостоящие и сложные способы защиты котлована редко используют даже специализированные фундаменто строительные организации. Устраивать противофильтрационные диафрагмы способом «набивного шпунта» или «стена в грунте» тоже трудозатратно и еще дороже. Стоимость водопонижения может приблизиться к стоимости строительства фундамента, что значительно дороже стоимости гидрогеологических изысканий строительной площади.

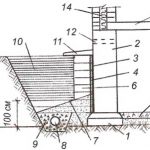

В слабопроницаемых грунтах наиболее предпочтительным является способ открытого водоотлива в тех случаях, когда отсутствует опасность суффозии (разрушение структуры грунта). Котлован можно оградить шпунтовыми стенками (деревянными или металлическими) (рис. 4). Однако такой способ требует наиболее пологих откосов и увеличивает объем земляных работ.

Засыпка пазух траншей и котлованов

Обратная засыпка пазух грунтом производится после проверки устройства фундаментов, прокладки трубопроводов, их испытания и сдачи по акту. Засыпка и послойное уплотнение грунта должны выполняться с обеспечением сохранности гидроизоляции фундаментов и стен подвала. Засыпку пазух доводят до отметок, гарантирующих надежный отвод поверхностных вод.

Обратную засыпку траншей, на которые не передаются дополнительные нагрузки, можно выполнять без уплотнения грунта, но с отсыпкой по трассе траншеи валика, размеры которого должны учитывать последующую осадку грунта. Узкие пазухи лучше засыпать малосжимаемыми грунтами (щебнем, песчано-гравийной смесью). Запас на осадку грунта без уплотнения принимается в процентах от высоты засыпки до 4 м для грунта:

- мелкий песок — 2;

- супесь и легкий суглинок — 3;

- глина тяжелая, суглинок, щебенистый грунт — 8.

При обратной засыпке пазух фундамента и стен подвала необходимо соблюдать нижеприведенные рекомендации с тем, чтобы давление грунта засыпки не повлияло на их устойчивость.

Засыпку пазух производят послойно. При этом толщина отсыпаемого слоя должна быть не более 25 см и число проходов не менее 4. Грунт уплотняют вручную, начиная с зон возле конструкций фундамента, стен подвала, мест ввода коммуникаций (рис. 5), а затем двигаются по направлению к краю откоса, применяя, если есть возможность, электротрамбовки типа ИЭ-4505, ИЭ-4502А. Верхний слой грунта уплотняют до отметки устройства отмостки. Чтобы уберечь гидроизоляцию стен подвала, ее закрывают плоскими асбестоцементными листами.

Источник

Копка траншеи и котлована под закладку фундамента: советы специалистов

УКАЗАНИЯ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

НА ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОМ

СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОМ

ОРГАНИЗАЦИЯМИ ГЛАВМОССТРОЯ

Крепления котлованов

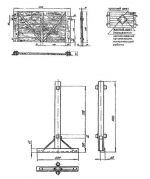

Мы выбираем оптимальную технологию устройства распорной системы (распорное устройство) котлованов с учетом конкретных задач и индивидуальных условий строительства. По всему периметру выполняется монтаж железобетонных обвязочных поясов (обвязочные балки) на основе профильного металлопроката, используемых в качестве несущей конструкции распорной системы. Обвязочные балки устанавливаются для компенсации внешних нагрузок и равномерного рассредоточения усилий по всему периметру. Для крепления котлованов предназначена распорная система из труб (распорное устройство), упирающихся в обвязочные пояса (обвязочные балки).

В результате проводимых работ обеспечивается:

- Одновременное возведение фундамента и стен;

- Устройство качественного заслона, защищающего от грунтовых вод и обрушений;

- Минимизация влияния строительных процессов на рядом расположенную застройку;

- Сокращение сроков возведения строительного объекта;

- Повышение общей безопасности выполняемых работ.

Распорная система преимущественно создается из труб диаметром 219-830 мм, один конец их фиксируется в распределительных балках, а другой — закрепляется в грунте либо на противоположном участке обвязочной конструкции (обвязочные балки).

СНиП «ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ»

Земляные работы относятся к комплексу работ нулевого цикла, в состав которого входят: отрывка котлованов и траншей, устройство дренажей, усиление и подготовка оснований под здание, возведение фундаментов и стен, перекрытий, туннелей, выполнение обратной засыпки грунта в пазухи между фундаментами и откосами котлованов и др. Работы нулевого цикла считают завершенными после устройства подземной части здания со всеми коммуникациями и элементами подземных сооружений.

Производство строительно-монтажных работ и, в первую очередь, возведение подземной части зданий и сооружений, сопряжено с выполнением значительных объемов земляных работ. Земляные работы относят к наиболее тяжелым и трудоемким видам строительных работ, выполняемым в сложных условиях и в значительной степени зависящих от природно-климатических факторов. Поэтому одной из задач, стоящих перед проектировщиками, технологами, строителями является разработка и реализация методов и технологий, способствующих сокращению объемов земляных работ на строительной площадке.

Земляные работы относят к наиболее тяжелым и трудоемким видам строительных работ. Их выполняют различными методами, выделяемыми в четыре группы: механический, гидравлический, взрывной и ручной. Кроме этого в ряде случаев для повышения несущей способности грунта его вытрамбовывают, разрабатывают методом бурения.

Земляные работы при устройстве фундамента.

Земляные работы проводятся непосредственно перед началом возведения фундамента. При этом на руках уже должен быть проект, на объект доставлены все материалы, собраны секции арматуры каркаса и щиты опалубки.

● Перед земляными работами должны быть завершены работы по устройству временного дренажа, а контур будущего котлована очерчен песчаной полоской. Траншеи, находящиеся в процессе разработки, не должны быть открытыми продолжительное количество времени.

● Траншею для ленточного фундамента неглубокого типа вполне по силам выкопать вручную, при этом структура напластования естественного грунта нарушается в значительно меньшей степени и нет необходимости в обратной засыпке. Сама монолитная лента фундамента делается без использования заглублённой опалубки прямо в грунте. В случаях, когда проект предполагает наличие подвальных помещений, придётся выкапывать сплошной котлован с применением спецтехники. Если фундамент будет покрываться гидроизоляцией, а основание довольно рыхлое и осыпание неизбежно, то выемка грунта производится на 20 см шире фундамента, зачастую с откосами. Когда котлован серьёзных размеров и со сложной конфигурацией, а его производство предусматривает какую-либо технику и сложные манипуляции, то пространство между стеной грунта и фундаментом необходимо сделать не меньше 60 см с обеих сторон.

Земляные работы для ленточного фундамента.

● Специальная землеройная техника используется в два этапа. На первом этапе производится черновая разработка, а на втором устраняются недоборы. При устранении недоборов постоянно идёт проверка глубины выемки грунта. Бывают случаи, когда стоит оставить защитный слой грунта на стенках и на дне траншеи — обычно не более 15 см. Но сечение котлована или траншеи выполняется до расчётных значений ручным способом.

● Когда произошёл перебор во время выемки грунта, исправить данную ошибку можно лишь путём уплотнения родного грунта до состояния естественного или при незначительном отклонении от нормы дно можно выровнять подсыпкой из гранитного щебня с последующей трамбовкой. На практике процедуру уплотнения исполнить в узкой траншее не представляется возможным. В таких случаях будет логичным произвести углубление всей траншеи до уровня перебора. Монолитный ленточный фундамент будет несколько ниже проектных значений и при наличии благоприятных гидрогеологических условий это не будет критично.

Земляные работы при устройстве фундамента.

● Во время выемки грунта из котлована (или траншеи) его объём увеличивается не менее, чем в полтора раза — поэтому стоит заранее предусмотреть места для его размещения. Выбранный грунт размещается на разные стороны котлована на удалении не менее метра от места выемки — в противном случае своим весом он будет оказывать давление на стенки котлована. ● Дно котлована в обязательном порядке делается строго горизонтальным. Измерения глубины производятся через каждые полметра по всему периметру котлована или траншеи. При измерении глубины делается сноска на то, что 10-15 см глубины уйдёт на песчаную подушку под фундамент.

Производство земляных работ и устройство фундаментов.

Оценка объемов работ и выбор методов разработки

Оценить объемы земляных работ несложно. Для этого необходимо подсчитать, сколько кубометров грунта придется переместить и прикинуть требуемую производительность труда, чтобы выбрать оптимальный метод разработки. Стоит учитывать и тип грунта, ведь на выемку одинакового количества песчаной смеси и скальной породы уходит совершенно разное количество времени.

Для определения объема выборки грунта при наличии выемки сложной формы, ее необходимо разбить на ряд простых геометрических тел, объемы которых потом суммируются.

В целом, подсчет объема работ позволяет правильно организовать процесс за счет:

- выбора оптимального метода и средств выполнения;

- определения необходимости вывоза или возможности распределения добытого из котлована или траншеи грунта по прилегающей территории с дальнейшим его использованием при устройстве обратных засыпок;

- определения стоимости и продолжительности земляных работ.

На этапе проектирования объем земляных работ можно подсчитать по рабочим чертежам, в процессе производства – уже по натурным замерам.

Последовательность копки

Кажется, что очень просто выкопать траншею и котлован под фундамент. На самом деле процесс подготовки котлована – дело сложное, требующее учета многих деталей и соблюдения определенного алгоритма.

Необходимо, например, учесть не только глубину, форму сооружения. Также следует обратить внимание на расположение в зоне копки объекты: деревья, коммуникации, постройки, памятники архитектуры. Возможно в связи с их нахождением в непосредственной близости придется увеличить глубину котлована. Потому что по требованиям СНиП, траншея под фундамент возводимого здания должна быть расположена глубже, чем котлован уже построенного. Это позволит избежать давления оказываемого на рядом стоящую постройку, которое может стать причиной ее разрушения.

Но самой сложной и опасной частью работы считается подземная копка. Чтобы избежать оползаний почвы и других проблем, необходимо придерживаться определенной последовательности:

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

4.1. При составлении проектов производства земляных работ и выполнении этих работ в натуре в летних условиях необходимо соблюдать следующую очередность их производства:

а) срезка, перемещение, штабелирование и вывозка со стройплощадки растительного грунта;

б) планировка территорий застройки, обеспечивающая временный сток поверхностных вод;

в) рытье траншей для прокладки подземных коммуникаций, в том числе для переноса существующих сетей, устройства внутриквартальных подземных коллекторов из сборных элементов и других подземных сооружений;

г) засыпка грунта в траншеи с уплотнением его после укладки трубопроводов и в пазухи у подземных коллекторов из сборных элементов;

д) рытье грунта в котлованах и траншеях под подземную часть здания;

е) засыпка песка в пазухи у фундаментов и стен технических подполий и подвалов с послойным его уплотнением;

ж) подготовка основания под пути башенных кранов;

з) вертикальная планировка территории застройки с уплотнением грунта в местах подсыпок;

и) земляные работы по устройству оснований под постоянные дороги, проезды и площадки;

к) земляные работы по благоустройству территории (вспашка газонов, рытье ям для деревьев и кустарников и др.).

Примечание . Указанная в п. 4.1 последовательность производства работ зависит от конкретных условий застройки кварталов (микрорайонов) и при наличии обоснований может соответственно меняться.

4.2. При производстве работ нулевого цикла в зимних условиях очередность и последовательность земляных работ изменяются в зависимости от степени их готовности, а именно:

а) если к началу зимы на стройплощадке закончена срезка растительного слоя грунта и выполнена планировка территорий застройки для обеспечения временного стока поверхностных вод, то все виды земляных работ, перечисленные в п. 4.1 , выполняются в зимних условиях в той же последовательности, за исключением работ по устройству оснований под постоянные дороги, проезды, площадки, которые переносятся на теплое время года;

б) если к началу зимы работы нулевого цикла не выполнены, то необходимо перенести на теплое время года производство возможно большего объема земляных работ.

Исключения из этого указания допускаются в случае необходимости срезки большого слоя земли (свыше 1 м) на участке расположения здания и площадки вокруг него;

в) в ряде случаев в зимних условиях (при слабопересеченном рельефе местности – до 0,5 м) допускается срезка грунта для устройства временных дорог, укладки подкрановых путей и устройства складских площадок.

4.3. Для того, чтобы предупредить промерзание грунтов, следует пользоваться способами, перечисленными в таблице 1 .

Рекомендуемые способы утепления грунтов от промерзания в зимний период

Способ утепления и время производства работ

1. Вспашка грунта на глубину не менее 35 см с последующим боронованием на глубину 10 – 15 см.

Применяется осенью для предохранения грунта от промерзания в случае, когда рытье котлованов планируется на зимний период.

2. Укрытие поверхности грунта утепляющими материалами – опилками, матами, с соломой и др. толщиной не менее 10 см.

Применяется осенью для предохранения грунта от промерзания, если рытье котлованов планируется на зимний период времени.

3. Снегозадержание (установка снегозадерживающих щитов, устройство валов из снега толщиной не менее 80 см).

Применяется зимой для приостановки дальнейшего промерзания грунта

Порядок работ над котлованом для ленточного основания

Возведение ленточного фундамента предусматривает сооружение основания с помощью монолитной заливки. Иногда применяется кирпичная или блочная кладка. Такие технологии предполагают рытье котлована под фундамент в виде траншеи, которая заглубляется в почву.

Во внутреннюю часть пространства устанавливается опалубка. Внешние размеры траншеи увеличиваются на 0,4 м по отношению к ширине и длине самого дома. Ширина траншеи рассчитывается с учетом ширины стенок, к которым добавляется 0,5 м на зазор на установку опалубки. Минимальная ширина ленты составляет 400 мм, а минимальная ширина траншеи равна 1 м.

Прежде чем выкопать котлован под фундамент, необходимо очертить размеры ямы на грунте на строительной площадке. Перед возведением ленточного фундамента с площадки следует снять 30 см слоя плодородной почвы. Это позволит не только выпрямить рельеф участка, но и избавит строителей от проблем с органикой почвы. Начинать выкапывать траншею необходимо от наиболее высокого угла. В грунт следует углубляться по всему периметру.

При рытье используется ручной труд или тяжеловесная техника по типу экскаватора. Глубину котлована необходимо контролировать с помощью вех, которые погружаются в угловые сопряжения траншей, они образуют профиль. Если стенки котлована в виде траншеи будут углубляться более, чем на 0,5 м, то их следует укрепить щитами, которые будут удерживаться кольями снизу, а сверху – распорками, которые устанавливаются в виде поперечин. После установки опалубки эти распорки снимаются.

При рытье котлована под фундамент часть извлеченной почвы складируют на отдалении от края траншеи. Это особенно касается песчаной составляющей. Не следует оставлять ее ближе, чем на 7 м от ямы. Использовать вынутую почву вы сможете при обратной засыпке и дренаже. Однако остальные грунтовые массы придется утилизировать, вы можете потратить их и на ландшафтное устройство.

Источник