Как сделать разрез фундамента

Какой бы ни был фундамент у здания, в первую очередь, он играет роль опоры, которая удерживает конструкцию возведенного объекта. Кроме того, базис позволяет защитить строение от различных сейсмических угроз. Он также играет роль гидроизоляции и теплоизоляции для цоколя. Качественный фундамент должен успешно справляться со всеми этими функциями. Это зависит не только от его конструкции, но и от того, насколько хорошо он был подобран для конкретного случая. Вывод о том, подходит ли данный тип фундамента, можно сделать только после того, как будет изучен продольный и поперечный разрез конструкции основания. Поэтому в данной статье расскажем об этом подробнее, а также узнаем, как сделать разрез фундамента.

- Разновидности основания

- Разрез ленточного фундамента

- Ленточные монолитные фундаменты в разрезе

- Монтаж базиса фундамента

- Разрез плитного фундамента

- Свайный фундамент: разрез

- Столбчатый фундамент: разрез

Разновидности основания

Всего различают четыре типа фундамента:

Каждый из указанных разновидностей базиса существенно друг от друга отличается. Поэтому прежде, чем выбрать наиболее подходящий из них для конкретного случая, требуется тщательно изучить особенности их структуры. Причем к решению этого вопроса нужно подходить очень внимательно. Далее рассмотрим фундаменты в разрезе. Ленточному типу уделим немного больше внимания.

Разрез ленточного фундамента

Ленточные монолитные фундаменты в разрезе

Для сборки такого типа базиса могут использоваться три разных вида строительных материалов – это кирпичи, блоки и бетон. В каждом из случаев структура данного основания будет примерно одинаковой. При изучении устройства и конструкции ленточного базиса можно видеть следующее:

При изучении торцевого разреза ленточного базиса можно различить структуру плиты треугольного сечения (отмостки), которая примыкает к цоколю примерно на линии нулевого уровня грунта. Эта плита защищает грунт, примыкающий к базису, от воздействия влаги и низких температур, что позволяет значительно снизить степень его деформации и пучения.

Монтаж базиса фундамента

Для возведения такого основания потребуются следующие материалы:

Для возведения базисов разного типа потребуется различное количество строительных материалов. Для этого вам уже должны быть известны предварительные размеры будущей конструкции. При строительстве жилого дома с несколькими комнатами, прихожей, подсобным помещением нужно учитывать следующие значения:

- размер периметра постройки,

- необходимое количество перегородок,

- общая длина выкапываемой траншеи.

Монтаж ленточного фундамента выполняется следующим образом:

Разрез плитного фундамента

Разрез фундамента: чертеж

Из этого можно сделать вывод, что такое основание относится к незаглубленным базисам плавающего типа. Роль ростверка здесь играет верхняя поверхность плиты.

Свайный фундамент: разрез

Столбчатый фундамент: разрез

Такой тип базиса имеет схожую конструкцию со свайным основанием. Он состоит из коротких свай, имеющих круглую или квадратную форму. На них укладывается ростоверк, выполненный в виде бетонных балок. Если взглянуть на разрез такого основания, то можно увидеть следующее:

Источник

Фундаменты и фундаментные балки

При каркасной системе устраивают отдельно стоящие фундаменты под каждую колонну.

Глубину заложения фундамента определяют в зависимости от длины заделки сборной колонны в стакане, гидрогеологических и климатических условий.

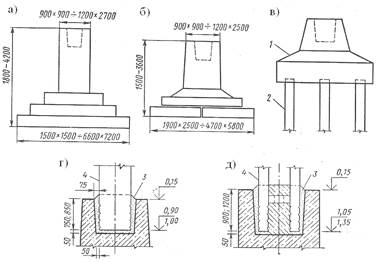

Для железобетонных колонн в проекте рекомендуется принимать обычные ступенчатые столбчатые фундаменты стаканного типа (рис.13).

Рис.13. Железобетонные фундаменты и способы заделки в них колонн:

а) монолитный; б) сборный; в) свайный; г, д) заделка колонн в фундаменты; 1- ростверк; 2- свая; 3- бетон; 4- колонна

Ширина стаканной части фундамента должна обеспечивать достаточную заделку колонны в фундамент и быть шире колонны примерно на 250- 300 мм в каждую сторону от грани колонны. Отметка верха стакана фундамента должна приниматься равной — 0,150 мм из условия рациональной организации строительных работ и требований унификации.

Отдельно стоящие фундаменты под колонны на разрезах здания должны быть обозначены пунктиром.

При навесных и самонесущих стенах на фундаменты по периметру здания опираются фундаментные балки. Фундаментные балки укладывают под все наружные стены, кроме навесных панелей неотапливаемых зданий (рис.14).

Фундаментные балки не укладывают в проемы ворот. Номинальная длина фундаментных балок должна соответствовать шагу колонн, а ширина верхней полки — толщине стены.

Фундаментные балки укладываются на бетонные столбики (приливы) сечением 300 х 600 мм, отметку верха которых принимают: -0,35; -0,45 и -0,65 м при высоте фундаментных балок соответственно 300, 400, 450 и 600 мм.

Верх фундаментных балок располагают на 30 мм ниже уровня чистого пола (отметка -0,03 м), устанавливая их на слой из цементно-песчаного раствора толщиной 20 мм (рис.14, в).

Рис.14. Фундаментные балки и опирание балок на фундаменты:

а) типы фундаментныхбалок диной 6 м; б) то же, 12м; в) опирание фундаментных балок на фундаменты;

1- набетонка толщиной 120 мм; 2- слой раствора толщиной 20 мм; 3- опорный столбик; 4- фундаментная балка;

Для предохранения балок от деформации при пучинистых грунтах снизу и с их боков у крайних фундаментов необходимо показать утепление фундаментных балок из шлака или керамзитового гравия, как это показано на рис.15.

Рис.15. Утепление фундаментной балки:

1- набетонка; 2- слой раствора толщиной 20 мм; 3- опорный столбик; 4- фундаментная балка;

5- песок; 6- щебеночная подготовка; 7- асфальтовая отмостка; 8- гидроизоляция; 9- стеновая панель; 10 — колонна; 11- подстилающий слой; 12- керамзитовый гравий

По верху фундаментных балок устраивают гидроизоляцию из рулонных гидроизоляционных материалов или из цементно-песчаного раствора толщиной 30 мм.

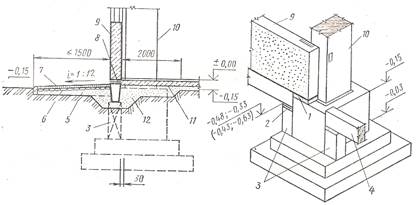

Металлические колонны опирают на железобетонные фундаменты столбчатого типа, у которых верхний обрез располагают на отметке минус 0,7 — 1,0 м (при высоте базы соответственно менее или более 400 мм).

Рис.16. Фундамент под стальную колонну и опирание стальной колонны на фундамент

1- колонна; 2- фундаментная балка; 3- бетонный прилив; 4- обетонка

По верху фундаментов укладывают слой цементно-песчаного раствора толщиной 100 мм для выравнивания и опирания базы колонны. Базы крепят к фундаментам анкерными болтами (рис.16).

Стены, как и в зданиях с железобетонным каркасом, опирают на фундаментные балки, укладываемые на уступы фундаментов или бетонные приливы (рис.16).

Колонны

В зависимости от объемно — планировочных параметров крановой нагрузки, режима работы мостового крана, а также технологического процесса и состояния внутренней среды в цехе, колонны могут быть приняты из железобетона, металла или комбинированными.

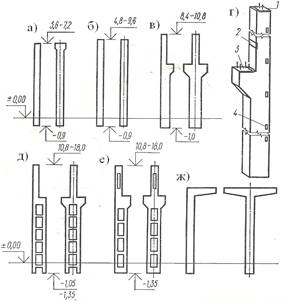

Железобетонные колонны. Для зданий цехов, не имеющих кранового оборудования, применяют колонны прямоугольного сечения высотой до 9,6 м (рис.17, а, б). Колонны средних рядов имеют небольшие уширения — оголовки (вут), что увеличивает опору для ферм и балок покрытия.

Рис.17. Основные типы железобетонных колонн

а) прямоугольного сечения для зданий без мостовых кранов с шагом 6 м; б) то же, с шагом 12 м;

в) прямоугольного сечения для зданий с мостовыми кранами с шагом 6 и 12 м; д) двухветвевые для крановых зданий; ж) Г и Т — образные

В зданиях, оборудованных мостовым кранами, используют два типа колонн:

— при высоте цеха до 10,8 м и грузоподъемностью кранов от 10 до 20 т — колонны прямоугольного сечения с консолями (рис.17, в);

— при высоте цеха от 10,8 до 18,0 м и грузоподъемностью кранов от 10 до 50 т — колонны двухветвевые (рис.17, д).

Для крепления стропильных конструкций, подкрановых балок и стенового ограждения колонны имеют металлические закладные детали (рис.17, г).

Величина заглубления колонны ниже нулевой отметки зависит от типа и высоты колонны, грузоподъемности кранового оборудования и наличия помещений или приямков, располагаемых ниже уровня пола и может составлять 0,9 . 1,35 м и более.

При шаге колонн наружного ряда 6 м и внутреннего ряда 12 м вводятся подстропильные системы, что требует уменьшения высоты колонн среднего ряда на высоту опорной части подстропильной конструкции на 600 мм.

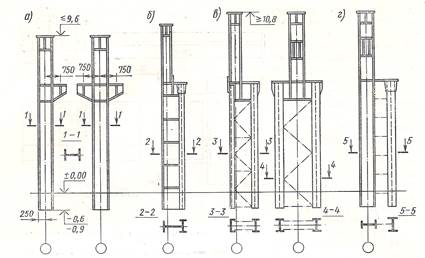

Стальные колонны.Стальной каркас целесообразно применять при укрупненной сетке колонн, большой высоте, с тяжелыми мостовыми кранами, когда по условиям эксплуатации железобетонный каркас недостаточно надежен.

Стальные колонны одноэтажных зданий могут иметь постоянное или переменное сечение (рис.18).

Рис.18. Основные типы стальных колонн:

а) постоянного по высоте сечения; б) то же, переменного; в) раздельного тип

Колонны постоянного сечения устанавливают в зданиях бескрановых и с кранами небольшой грузоподъемности (до 20 т) высотой до 9,6 м (рис.18, а).

Чаще применяют двухветвевые колонны из-за меньшего расхода стали (рис.18, б, в). Колонны раздельного типа следует применять в зданиях с тяжелыми мостовыми кранами (более 125 т); при двухярусном расположении кранов или в пролетах, со стороны которых предполагается расширение цеха (рис.18, г).

Для увеличения площади опирания колонн и соединения их с фундаментами в нижней части колонн предусматривают стальные базы (рис.19).

Центрально сжатые колонны и внецентренно сжатые колонны с небольшим изгибающим моментом рекомендуется устанавливать на базы из стальной плиты или усиленной ребрами жесткости. Для этих колонн могут применяться базы, состоящие из стальных опорных плит и траверс.

Двухветвевые колонны в случае небольшого расстояния между ветвями устанавливают на общие или раздельные базы.

Базы со стержнем колонн соединяют сваркой. Перед установкой нижний торец колонны и поверхность опорной плиты фрезеруют.

Рис.19. Базы стальных колонн и способы опирания их на фундаменты:

а) база из стальной плиты; б) то же, с дополнительными ребрами; в- то же, с траверсами; г) сплошная база из плиты и швеллеров; д) — раздельные базы ветвей колонны

При невысоких базах верх фундаментов можно располагать на уровне пола (или низа подстилающего слоя). При этом упрощается монтаж колонн, так как его ведут по окончании работ нулевого цикла, и снижается расход стали на колонны.

В целях защиты колонн от коррозии подпольные их части вместе с базами покрывают слоем бетона. Такая операция отпадает при расположении верха фундамента в уровне пола.

Помимо основных колонн в промышленных зданиях предусматривают фахверковые колонны, устанавливаемые в торцах зданий и между основными колоннами крайних продольных рядов при шаге 12 м и длине стеновых панелей 6 м.

Фахверковые колонны предназначены для крепления стен. Они воспринимают массу стен и ветровые нагрузки.

Фахверковые колонны изготавливают железобетонными и стальными. Железобетонные колонны имеют сечение от 300 х300 до 400 х 600 мм. Стальные колонны фахверка выполняют из сварных широкополочных двутавров.

Каркасы промышленных зданий должны обладать пространственной жесткостью, которую обеспечивают вертикальные и горизонтальные связи. Первые устраивают между колоннами и в покрытии, вторые — только в пределах покрытий.

Вертикальные связи между колоннами устанавливают, чтобы повысить устойчивость здания в продольном направлении. В целях снижения усилий в элементах каркаса от температуры и других воздействий вертикальные связи располагают в середине температурных блоков в каждом ряду колон.

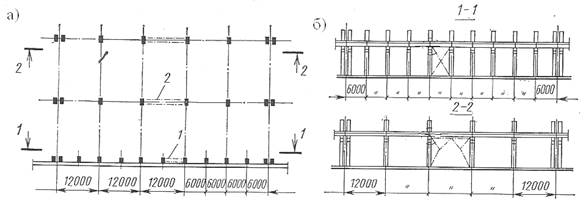

При шаге 6 м применяют крестовые связи, а при шаге 12 и 18 м — портальные (рис.9).

Вертикальные связи должны быть показаны в каждом продольном ряду колонн, в каждом температурном отсеке, в одном из средних шагов. Желательно, чтобы в параллельных рядах связи располагались между одноименными осями, т.е. в одном створе.

Рис.9. Вертикальные связи между железобетонными колоннами:

а) — схема связей по колоннам на плане здания; б) — то же, на разрезах здания; 1- крестовые связи;

2- портальные связи

В зданиях без мостовых кранов и с подвесным транспортом межколонные связи ставят только при высоте помещений более 9,6 м. Связи выполняют из уголков или швеллеров и крепят к колоннам с помощью косынок на сварке (рис.9, б).

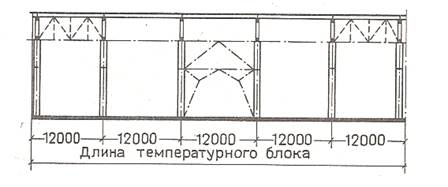

Помимо вертикальных связей между колоннами предусматривают систему вертикальных связей и в покрытии (рис.10).

Связи в покрытиях выбирают с учетом каркаса, типа покрытия, высоты здания, вида внутрицехового подъемно- транспортного оборудования, его грузоподъемности и режима работы.

Между опорами ферм или балок вертикальные связи устанавливают не чаще чем через один шаг колонн. В местах отсутствия вертикальных связей ставят распорки, располагаемые поверху колонн (рис.10, а).

По средним рядам колонн крайние подстропильные фермы в каждом температурном блоке связывают с верхними поясами стропильных ферм горизонтальными распорками (рис.10, б).

При шаге колонн крайних и средних рядов 12 м предусматривают горизонтальные связевые фермы, размещая их в уровне нижнего пояса стропильных ферм по торцам температурных блоков в каждом пролете (рис.10, в).

Рис.10. Связи в покрытиях- при железобетонных стропильных конструкциях:

а) вертикальных связей; б, в) то же, горизонтальных; 1- вертикальная связь по фермам; 2- распорка; 3- горизонтальная распорка по стропильным фермам; 4- горизонтальная ферма в торцах; 5- связь по колоннам

В зданиях с фонарями вертикальные связи устанавливают в торцах фонарей между фонарными рамами каждого температурного блока (рис.11).

Рис.11. Схема расположения связей в покрытии при наличие фонаря

Подкрановые балки

Для выполнения погрузо-разгрузочных работ в промышленных зданиях применяют подъемно-транспортное оборудование в виде электрических мостовых кранов, подвесных кран-балок, козловых кранов, электротельферов и т.д.

Подкрановые балки с уложенными по ним рельсам образуют пути движения мостовых кранов. Кроме того, они придают зданию дополнительную пространственную жесткость.

В промышленных зданиях применяют железобетонные или металлические подкрановые балки.

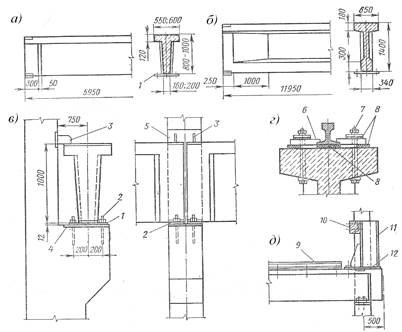

Железобетонные подкрановые балки могут иметь тавровое или двутавровое сечение (рис. 19, а, б). Первые предусматривают при шаге колонн 6 м, вторые — при шаге 12 м. Железобетонные подкрановые балки устанавливают под краны грузоподъемностью от 20 до 32 т. Высота балок 800, 1000 и 1400 мм, ширина полок 550, 600 и 650 мм.

В балках предусмотрены закладные элементы для крепления к колоннам (стальные пластины), для крепления рельсов и троллей (трубки).

К колоннам балки крепят сваркой закладных элементов и анкерными болтами (рис. 19, в). Гайки анкерных болтов после выверки балок заваривают. Рельсы с подкрановыми балками соединяют парными стальными лапками, располагаемыми через 750 мм (рис.19, г). Для уменьшения динамических воздействий на балки и снижения шума движущихся кранов под рельсы укладывают упругие прокладки из прорезиненной ткани толщиной 8-10 мм.

Во избежание ударов мостовых кранов о колонны торцового фахверка здания на концах подкрановых путей устраивают стальные упоры с амортизаторами — буферами из деревянного бруса (рис.19, д).

Рис.19. Железобетонные подкрановые балки:

а) длиной 6 м; б) то же, 12 м; в) крепление балок к колоннам; г) крепление кранового рельса к балке; д) устройство упора для мостового крана; 1- опорный стальной лист (160 х 12 х 500 мм); 2- анкерный болт; 3- стальная пластинка (100 х 12 мм); 4, 5 — закладные элементы колонны; 6- стальная лапкп; 7- болт; 8- упругие прокладки толщиной 8 мм; 9- крановый рельс; 10- деревянный брус 200 х 280 х 360 мм; 11- швеллер № 45 длиной 1228 мм; 12- стальная пластинка 12 х 300 х 970 мм

Железобетонные подкрановые балки имеют ограниченное применение, это связано с их большой массой, сравнительно небольшим сроком службы (из-за больших динамических нагрузок) и сложностью рихтовки подкрановых путей; их допускается использовать в зданиях с мостовыми кранами легкого и среднего режима работы, при шаге колонн 6 и 12 м и грузоподъемностью крана до 30 т.

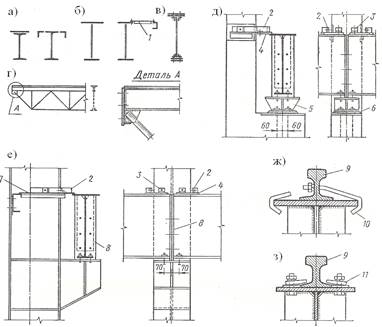

Стальные подкрановые балки могут выполняться сплошными или решетчатыми (рис.20).

Балки сплошного сечения устанавливают при шаге колонн 6 м и небольшой грузоподъемности кранов. Их изготовляют из прокатного двутавра с усилением верхнего пояса стальным листом или уголками (рис.20, а). Чаше применяют балки сплошного двутаврового сечения, сваренные из трех листов (рис. 20, б).

Для воспринятия горизонтальных усилий, возникающих при торможении кранов, предусматривают тормозные фермы или балки.

Решетчатые подкрановые балки в виде шпренгельных систем более экономичны по сравнению с сплошными, так как стали требуется на 20% меньше. Их можно станавливать в зданиях с шагом колонн более 6 м под краны среднего и легкого режимов работы (рис. 20, г).

Элементы сечения подкрановых балок соединяют сваркой. В зданиях, оборудованных мостовыми кранами большой грузоподъемности, подкрановые балки допускается выполнять клепаными (рис.20, в). При таком варианте их пояса изготовляют из низколегированной и высокопрочной стали. В последнем случае для стенок применяют углеродистую сталь.

Рис.20. Основные типы стальных подкрановых балок

а-в) сплошного сечения; г) сквозного сечения; д) ерепление балок к железобетонной колонне; е) то же, к стальной колонне; ж) крепление рельса к балке крюками; з) то же, стальными прижимными лапками; 1- тормозная балка; 2- крепежная планка; 3- упорный уголок; 4- стальная фасонка; 5- подставка; 6- цементно-песчаный раствор; 7- тормозная балка; 8- опорное ребро; 9- рельс; 10- крюк; 11- стальная лапка

Высоту сечения сплошных балок принимают от 650 до 2050 мм (через 200 мм). Стенки балок усиливают поперечными ребрами жесткости, располагаемыми через 1,2-1,5 м.

Подкрановые балки опирают на консоли колонн и крепят анкерными болтами и планками (рис.20, д, е). Между собой балки соединяют болтами, пропущенными через опорные ребра. В уровне подкрановых путей при кранах тяжелого режима работы предусматривают площадки для сквозных проходов шириной не менее 0,5 м, ограждаемые по всей длине. В местах расположения колонн проходы устраивают сбоку колонн или через лазы в них.

Стальные рельсы под краны крепят к балкам парными крюками или лапками (рис. 20, ж, и). Расстояние между парами креплений по длине пути принимают 750 мм. На концах подкрановых путей устраивают упоры — амортизаторы, как и при железобетонных балках, исключающие удары кранов о торцевые стены здания.

Источник