- ВВЕДЕНИЕ

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2. НОВЫЕ ТИПЫ ФУНДАМЕНТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СВАЙ

- 2.1. Конструкции из бурозавинчивающихся свай

- 2.2. Конструкции из щебеночных свай

- 2.3. Комбинированные свайно-плитные фундаменты (КСП)

- 2.4. Конструкции из буронабивных свай

- 2.5. Конструкции из буроинъекционных свай

- 2.6. Конструкции из забивных свай

- 3. Условия строительства в г. Москве

- ЧЕТВЕРТИЧНАЯ СИСТЕМА

- 4. ТРЕБОВАНИЯ К ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИМ ИЗЫСКАНИЯМ.

- 5. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ФУНДАМЕНТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СВАЙ

- 6. ВЫБОР ВИДОВ И ТИПОРАЗМЕРОВ ФУНДАМЕНТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СВАЙ

ВВЕДЕНИЕ

С каждым годом усложняются условия строительства в г. Москве — новое строительство ведется на территориях со все более сложными инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями (слабые грунты, неблагоприятные инженерно-геологические процессы), рядом с существующей застройкой, увеличивается доля высоких зданий и, соответственно, возрастает нагрузки на их основания. Реконструкция и строительство новых зданий в центральной части города, а также многих зданий в районах нового строительства осуществляется с устройством подземных этажей, когда целесообразно применение комбинированных фундаментных конструкций, выполняющих одновременно функции несущих и ограждающих конструкций.

В таких условиях целесообразно более широкое применение при строительстве фундаментных конструкций из свай. В то же время до настоящего времени в г. Москве при возведении фундаментов используются почти исключительно забивные сваи сечением 30 ´ 30 см и длиной до 12 м. Хорошо известные среди строителей «Временные технические указания по расчету, проектированию и производству работ по свайным фундаментам зданий и сооружений в г. Москве» (Москва, 1987 г.) посвящены, по существу, также забивным сваям. Вместе с тем в последние годы разработаны новые эффективные фундаментные конструкции из свай новых видов, а также из ранее известных, но почти не применявшихся в г. Москве свай. Использование таких конструкций при строительстве отдельных московских зданий показало их достаточно высокую экономическую эффективность, однако широкому их внедрению препятствует отсутствие нормативной базы.

Целью настоящих Рекомендаций является восполнение этого пробела и предоставление московским проектировщикам и строителям возможности качественного проектирования и устройства упомянутых фундаментных конструкций. При разработке Рекомендаций использовались материалы НИИОСП им. Н.М. Герсеванова, ГПИ «Фундаментпроект», Мосгоргеотреста, МНИИТЭПа, АО «Моспроект», Московского предприятия «Гидроспецфундаментстрой» и других организаций.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Рекомендации, разработанные в дополнение и развитие МГСН 2.07-97 «Основания, фундаменты и подземные сооружения», распространяются на проектирование и устройство фундаментных конструкций нового типа из свай, включающих несущие и комбинированные (несущие и ограждающие) конструкции из бурозавинчивающихся и буросекущихся свай, комбинированные свайно-плитные фундаменты, а также несущие конструкции из щебеночных, буронабивных, буроинъекционных и забивных свай различных типоразмеров.

1.2. Применительно к фундаментным конструкциям из забивных свай настоящие Рекомендации дополняют «Временные технические указания по расчету, проектированию и производству работ по свайным фундаментам зданий и сооружений в г. Москве» (Москва, 1987 г.).

1.3. При выполнении инженерно-геологических изысканий для проектирования фундаментных конструкций из свай, а также при выборе видов и типоразмеров конструкций следует руководствоваться содержащимися в Рекомендациях данными и методиками, учитывающими условия строительства в г. Москве как в части инженерно-геологических условий, так и специфики жилищно-гражданского строительства.

2. НОВЫЕ ТИПЫ ФУНДАМЕНТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СВАЙ

2.1. Конструкции из бурозавинчивающихся свай

2.1.1.Бурозавинчивающиеся сваи применяются в нескальных грунтах для устройства несущих или комбинированных (несущих и ограждающих) фундаментных конструкций и изготавливаются по патенту РФ «Способ возведения сваи в грунте» (патент N 2073084).

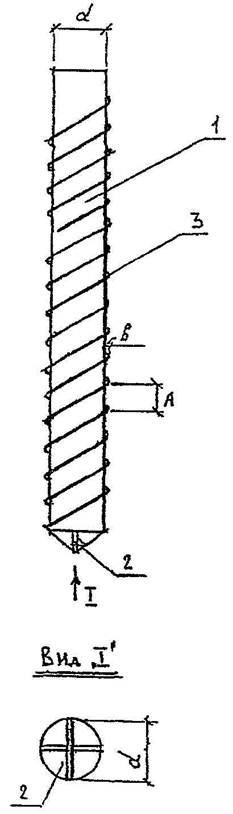

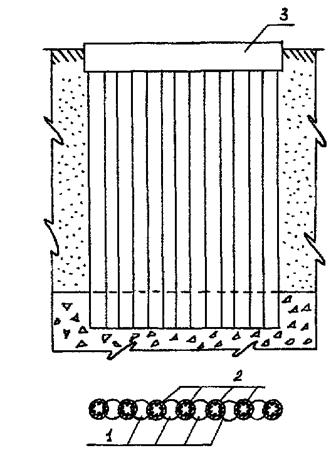

2.1.2. Бурозавинчивающаяся свая (рис. 2.1) состоит из металлической трубы (1), крестообразного наконечника (2) и спиральной навивки (3), обеспечивающих погружение сваи путем ее вращения в сочетании с вдавливанием.

2.1.3. Металлические трубы, применяемые для изготовления бурозавинчивающихся свай, могут иметь наружный диаметр от 100 до 800 мм и длину до 12 м. Толщина стенки трубы должна быть не менее 6 мм и удовлетворять требованиям прочности и долговечности.

Рис. 2.1. Схема бурозавинчивающейся сваи

2.1.4. Крестообразный наконечник изготавливается ив двух металлических заостренных пластин толщиной 8 мм, сваренных в виде креста между собой. В зависимости от технологии устройства бурозавинчивающихся свай наконечник может быть съемным и оставляемым в грунте после погружения сваи; до проектной отметки или же глухим, приваренным к круглой пластине толщиной не менее 6 мм, закрывающей нижний конец сваи. Угол заострения наконечника — 60°.

2.1.5. Спиральная навивка представляет собой непрерывный металлический стержень треугольного, квадратного или круглого сечения (например, арматуру) шириной в = (0,04 ¸ 0,06) d, приваренный к металлической трубе с шагом а = (0,5 ¸ 1,0) d, где d — наружный диаметр трубы.

2.1.6. При использовании съемного наконечника стенки бурозавинчивающейся сваи выполняют роль инвентарных обсадных труб и технология устройства свай аналогична технологии, применяемой при изготовлении буронабивных свай типа БСИ.

2.1.7. Основная область применения фундаментных конструкций из бурозавинчивающихся свай — строительство и реконструкция зданий и сооружений, вблизи существующих зданий и сооружений, когда погружение забивных и вибропогружаемых свай может вызвать недопустимые динамические воздействия на близлежащие здания и сооружения и их основания, а устройство буронабивных свай — недопустимую разгрузку и разрыхление грунтов при проходке скважин.

2.2. Конструкции из щебеночных свай

2.2.1. Щебеночные сваи применяются для усиления оснований существующих и вновь возводимых фундаментов и изготавливаются в грунтах, устойчиво держащих стенки скважин, по патенту РФ «Способ усиления оснований симметрично нагруженных фундаментов» (патент N 2026926).

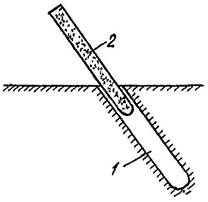

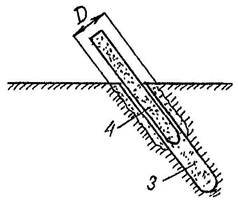

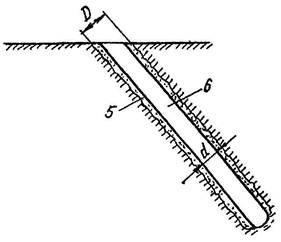

2.2.2. Фундаментная конструкция с использованием щебеночных свай создается путем армирования грунтов основания наклонными грунтощебеночными столбами (рис. 2.2).

2.2.3. Такие столбы изготавливаются поэтапно. На каждом этапе сначала проходится участок скважины (1) с помощью пневмопробойника (2). Затем этот участок заполняется щебнем или гравием (3) и засыпанная порция материала втрамбовывается в стенки скважины пневмопробойником с формированием участка щебеночной сваи (4) диаметром D.

После окончания формирования сваи (5) внутренняя ее полость (6) диаметром d, соответствующим диаметру пневмопробойника, заполняется щебнем.

Рис. 2.2. Схема изготовления щебеночной сваи:

1 — скважина, 2 — пневмопробойник, 3 — щебень (гравий), 4 — участок щебеночной сваи, 5 — готовая щебеночная свая, 6 — внутренняя полость сваи.

2.2.4. Длина щебеночных свай достигает 10 м, а наружный диаметр — 300 мм.

2.2.5. Основная область применения фундаментных конструкций из щебеночных свай — реконструкция и усиление зданий и сооружений различного назначения.

2.3. Комбинированные свайно-плитные фундаменты (КСП)

2.3.1. Комбинированные свайно-плитные фундаменты (КСП) применяются для многоэтажных тяжелых зданий, строительство которых намечается на площадках, где с поверхности залегают грунты средней прочности и плитный фундамент, даже при достаточной несущей способности грунта, не проходит по деформациям.

2.3.2. Для КСП фундаментов используется буронабивные сваи диаметром 800 — 1200 мм и длиной до размера, ширины здания, сооружаемые по технологии, предусмотренной п. 2.5а) СНиП 2.02.03-85, либо забивные железобетонные сваи, сплошные, квадратного сечения с поперечным армированием ствола размерами 35 ´ 35 или 40 ´ 40 см по ГОСТ 19804.1-79*.

2.3.3. По грунтовым условиям и конструкции фундамента сваи в этом типе фундаментов должны работать как висячие, и поэтому они располагаются под фундаментной плитой по сетке с расстояниями между осями свай 5-7 диаметров (поперечных размеров).

2.4. Конструкции из буронабивных свай

2.4.1. Для строительства в г. Москве новым эффективным типом фундаментных конструкций следует считать фундаменты буронабивных свай, устраиваемые в соответствии о требованиями СНиП 2.02.03-85 буровыми станками с инвентарными обсадными трубами (типа БСИ) и применяемые при возведении гражданских зданий повышенной этажности и крупных промышленных объектов. Вместе с тем при эффективности устройства уширения в нижней части свай могут быть использованы буронабивные сваи, изготавливаемые с закреплением стенок скважин неизвлекаемыми обсадными трубами (типа БСВо), а при устройстве свай в устойчивых глинистых грунтах — без закрепления стенок скважин (типа БСС).

2.4.2. Диаметр буронабивных свай составляет от 600 до 1500 мм, а длина — до 40 м.

2.4.3. Новой модификацией фундаментов из буронабивных свай являются конструкции буросекущихся свай (рис. 2.3), используемые в качестве ленточных фундаментов либо комбинированных (несущих и ограждающих) фундаментных конструкций, в частности, при устройстве фундаментных конструкций заглубленных сооружений при освоении подземного пространства в г. Москве.

2.4.4. Диаметр буросекущихся свай d составляет от 600 до 800 мм, а длина — до 40 м. Расстояние между центрами свай составляет (0,8 ¸ 0,9) d.

2.5. Конструкции из буроинъекционных свай

2.5.1. При реконструкции и усилении зданий различного назначения, а также при новом строительстве в г. Москве эффективными фундаментными конструкциями являются конструкции с использованием буроинъекционных свай, устраиваемых с учетом требований СНиП 2.02.03-85 и «Рекомендаций по применению буроинъекционных свай», НИИОСП, М., 1997.

2.5.2. При использовании буроинъекционных свай для: усиления фундаментов они, как правило, устраиваются наклонными в виде козловой конструкции. При применении буроинъекционных свай в новом строительстве они устраиваются вертикально.

2.5.3. Диаметр буроинъекционных свай составляет от 150 до 250 мм, длина — до 40 м.

2.6. Конструкции из забивных свай

2.6.1. Для обеспечения возможности передачи на сваи больших нагрузок и наиболее полного использования прочности материала свай и грунтов основания, снижения материалоемкости и трудоемкости конструкций фундаментов и, в частности, применения безростверковых конструкций фундаментов и конструкций с ростверками при уменьшенном количестве свай в кустах, эффективно расширение номенклатуры свай в соответствии с таблицей 2.1.

Рис. 2.3. Схема фундамента из буросекущихся свай

1. Первоочередные бетонные сваи

2. Железобетонные сваи, выполняемые между бетонных свай

3. Объединяющий ростверк

2.6.2. Применение вместо традиционных железобетонных свай сечением 30 ´ 30 см свай большого сечения, полых круглых свай, свай-колонн, а также составных свай различного типа дает существенный экономический эффект. При этом следует принимать во внимание, что длина цельных свай ограничена 12 м по условиям их транспортировки в г. Москве.

Ширина грани или диаметр сваи, см

Исходная рабочая документация

Цельные квадратного сплошного сечения с ненапрягаемой арматурой

Серия 1.011.10 вып.

То же с поперечным армированием ствола с напрягаемой арматурой

Серия 1.011.10 вып.

Составные квадратного сплошного сечения с поперечным армированием ствола

Цельные полые круглые сваи

Составные полые круглые сваи

3. Условия строительства в г. Москве

3.1. В соответствии с концепциями развития районов и ПДП площадки строительства объектов жилищно-гражданского назначения размещаются в пределах г. Москвы преимущественно на следующих территориях:

— на территориях, ранее не предлагавшихся для освоения под жилищно-гражданское строительство;

— на территориях со сложной инженерной подготовкой;

— на территориях, ранее занимавшихся промышленными предприятиями, выведенными за городскую черту;

— на территориях относительно новой застройки за счет ее уплотнения и завершения;

— на территориях размещения реконструируемых пятиэтажных домов первого периода панельного домостроения;

— в центральной части города рядом с существующими зданиями и на территориях размещения реконструируемых зданий.

3.2. С точки зрения влияния на выбор видов фундаментных конструкций из свай упомянутые в п. 3.1 площадки строительства могут быть сгруппированы следующим образом:

— строительство на вновь выделяемых территориях;

— строительство на территориях после их предварительной инженерной подготовки;

— строительство на свободных (или освобождаемых) территориях в зоне существующей застройки;

— реконструкция зданий с изменением (частичным иди полным) его конструкций;

— реконструкция зданий-памятников архитектуры (как правило, без изменения архитектурных и конструктивных элементов).

3.3. Для геологического строения Москвы характерно залегание с поверхности толщ четвертичных отложений различной мощности и генезиса, представленных песчаными и глинистыми грунтами современного и древнего аллювия, моренного и водно-ледникового комплекса. Подстилающие их коренные породы представлены плотными песками мелового возраста, юрскими глинами, карбоновыми известняками и мергелями (рис. 3.1).

Грунтовые воды залегают на глубинах от 1 до 15 м и подвержены сезонным колебаниям. К известнякам карбона приурочен артезианский водоносный горизонт, обладающий напорным характером, режим которого нарушен.

ЧЕТВЕРТИЧНАЯ СИСТЕМА

Современные отложения Q 4

Техногенный (насыпной) слой

Современные аллювиальные отложения

Современные озерно-болотные отложении

Верхнечетвертичные отложения Q 3

Древние аллювиальные отложения

Древние озерно-болотные отложения

Среднечетвертичные отложения Q 2

Делювиальные и аллювиально-делювиальные отложения

Флювиогляциальные отложения московского оледенения

Морена московского оледенения

Морена днепровского оледенения

Флювиогляциальные отложения между днепровским и московским оледенениями

Озерно-ледниковые отложения между днепровским и московским оледенениями

Озерно-ледниковые отложения между окским и днепровским оледенениями

Флювиогляциальные отложения между окским и днепровским оледенениями

Морена окского оледенения

Рис. 3.1. Стратиграфическая колонка г. Москвы

3.4. Во «Временных технических указаниях по расчету, проектированию и производству работ по свайным фундаментам зданий и сооружений в г. Москве» (Москва, 1987 г.) представлены обобщенные геологические профили, характерные для различных районов Москвы.

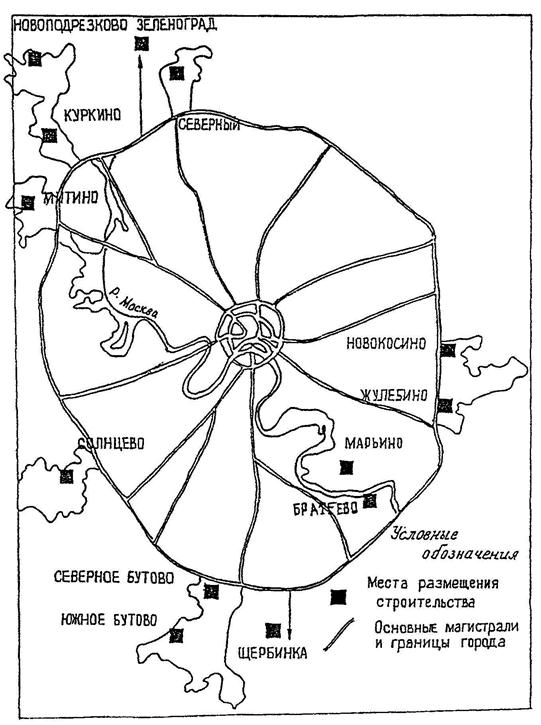

Для новых площадок строительства, схематическая карта размещения которых показана на рис. 3.2, в МГСН 2.07-97 «Основания фундаменты и подземные сооружения» приведены наиболее типичные инженерно-геологические колонки и дана характеристика свойств грунтов (нормативные значения).

3.5. Основными типами зданий, планируемых к массовой застройке на период до 2000 года, являются 12 ¸ 17 этажные панельные дома с уровнем нагрузки на основание (общая нагрузка от здания, деленная на его площадь) 0,25 ¸ 0,35 МПа (таблица 3.1).

Как следует из таблицы, в структуре жилищного строительства здания высотой более 8 этажей и с уровнем нагрузки на основание, достигающем 0,45 МПа занимает около 60 %. Учитывая это, масштабы применения фундаментных конструкций из свай должны возрасти.

Что касается реконструируемых зданий, то они имеют различную конструкцию и этажность. При выборе типа фундаментов в большей степени, чем для массового строительства, применяется индивидуальный подход и, как правило, используются фундаментные конструкции из свай.

Структура этажности в строительстве на период до 2000 г., эт.

Процентное соотн. строящихся зданий по этажности

Примерный уровень нагрузок в строительстве МПа

Рис. 3.2. Схема размещения в г. Москве

нового жилищного строительства в ближайшие годы

3.6. В настоящее время при строительстве в г. Москве зданий жилищно-гражданского назначения за редким исключением применяются забивные призматические сваи сечением 30 ´ 30 см и длиной 4-12 м, изготавливаемые на заводах Моспромстройматериалов по каталогу железобетонных изделий, а также на заводах других ведомств по соответствующим ведомственным каталогам. Погружение таких свай осуществляется многочисленными строительными организациями различных ведомств. Во многих случаях имеющиеся у них копровые установки позволяют погружать сваи других типоразмеров, указанные в таблице 2.1.

3.7. В последнее время на строительстве ряда объектов в г. Москве стали применяться буронабивные и буросекущиеся сваи диаметром 50-150 см и длиной до 30 м типа БСИ, изготавливаемые специализированными строительными организациями (АО «Гидроспецфундаментстрой», АО «Гидроспецстрой», «Высотспецстрой», СУ-29, Мостотрест), оснащенными необходимыми для этого отечественными и импортными ставками (см. раздел 10). Эти же организации имеют станки, позволяющие осуществлять устройство буроинъекционных свай.

3.8. АО Московское предприятие «Гидроспецфундаментстрой», оснащенное буровыми станками типа СО-2 и СО-1200; применяет бурозавинчивающиеся сваи при реконструкции ряда московских объектов.

3.9. АООТ «Фундаментстройпроект», оснащенное необходимым оборудованием для устройства щебеночных свай, осуществило с их помощью усиление фундаментов на нескольких московских объектах.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИМ ИЗЫСКАНИЯМ.

4.1. Инженерно-геологические изыскания для проектирования и устройства свайных фундаментов на территории г. Москвы (изыскания для свайных фундаментов) должны проводиться с учетом требований глав СНиП 11-02-96 и 1.02.07-87, МГСН 2.07-97 «Основания, фундаменты и подземные сооружения» и настоящих Рекомендаций.

4.2. Изыскания для свайных фундаментов проводятся в соответствии с программой, составленной организацией, имеющей лицензию на выполнение инженерных изысканий, на основании технического задания проектной организации, разрабатывающей проект фундаментов, рекомендуемая форма, которого приведена в приложении 1.

В техническом задании предполагаемая длина свай, необходимая для назначения глубины инженерно-геологических выработок, определяется по данным о грунтах, полученных из материалов геологических фондов и (или) приведенных в приложении 4 к МГСН 2.07-97 «Основания, фундаменты и подземные сооружения».

4.3. Изыскания для свайных фундаментов в общем случае включают следующий комплекс работ:

— бурение скважин с отбором образцов и описанием проходимых грунтов;

— статическое, комбинированное и динамическое зондирование грунтов;

— лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и подземных вод;

— прессиометрические испытания грунтов;

— испытания грунтов штампами (статическими нагрузками);

— испытания грунтов эталонными сваями;

— опытные работы, включающие исследования взаимодействия с окружающими грунтами фундаментных конструкций, влияния устройства свайных фундаментов на окружающую среду, в том числе на расположенные вблизи сооружения, и (или) испытания грунтов натурными сваями.

4.4. Обязательными видами работ независимо от геотехнических категорий объектов строительства и типов фундаментных конструкций из свай являются бурение скважин, статическое, комбинированное или динамическое зондирование и лабораторные исследования. При этом наиболее предпочтительными методами зондирования являются статическое или комбинированное зондирование, в процессе которого помимо показателей статического зондирования грунтов производятся определения их плотности и влажности с помощью радиоактивного каротажа, что позволяет сократить объем бурения скважин и лабораторных исследований грунтов.

4.5. При геотехнической категории II указанные работы следует дополнять во всех случаях прессиометрическими испытаниями, а при применении фундаментных конструкций из забивных свай длиной до 12 м — испытаниями грунтов эталонными сваями.

При применении конструкций из бурозавинчивающихся свай в состав работ следует включать опытные работы, состоящие из опытных погружений свай с целью уточнения назначенных при проектировании размеров спиральной навивки и режима, погружения свай, а также испытаний грунтов натурными сваями при приложении статистических нагрузок.

При применении комбинированных свайно-плитных фундаментов (КСП) в состав работ следует включать испытания грунтов штампами и сваями.

При использовании конструкций из щебеночных, буронабивных и буроинъекционных свай опытные работы целесообразно выполнять при больших масштабах строительства, в частности, в перспективных районах массовой застройки.

4.8. При геотехнической категории III в состав изысканий независимо от типов фундаментных конструкций из свай следует включать опытные работы и испытания грунтов штампами.

4.7. При передаче на сваи выдергивающих или знакопеременных нагрузок необходимость проведения опытных работ должна определяться в каждом конкретном случае индивидуально. Если по проекту передаваемые на сваи горизонтальные нагрузки превышают 5% вертикальных, то должны проводиться испытания грунтов сваями при приложении к ним горизонтальных нагрузок.

4.8. Опытные работы и испытания грунтов штампами проводят, как правило, на опытных участках, выбираемых по результатам бурения скважин и зондирования и располагаемых в местах наиболее характерных по грунтовым условиям, в зонах наиболее загруженных фундаментов, а также в местах, где возможность погружения свай по грунтовым условиям вызывает сомнение. Испытания грунтов статическими нагрузками целесообразно проводить в основном винтовыми штампами площадью 600 см 2 в скважинах с целью уточнения для рассматриваемой строительной площадки переходных коэффициентов в рекомендуемых действующими нормативными документами, в частности, МГСН 2.07-97 «Основания, фундаменты и подземные сооружения», формулах для расчета по данным зондирования и прессиометрических испытаний модуля деформации грунтов.

4.9. Объем изысканий для свайных фундаментов зависит от геотехнической категории объекта строительства, изученности инженерно-геологических условий площадки строительства и от сложности грунтовых условий в зависимости от однородности грунтов по условиям залегания и свойствам.

Изыскания должны быть выполнены таким образом, чтобы были изучены все разновидности грунтов, встречающиеся на площадке строительства в пределах исследуемой толщи, и общее количество данных для каждого инженерно-геологического элемента было достаточно для их статистической обработки в соответствии с ГОСТ 20522-96.

4.10. Выделенные в зависимости от однородности грунтов по условиям залегания и свойствам категории сложности грунтовых условий и рекомендуемые в зависимости от этих категорий и от геотехнических категорий объектов объемы изысканий для свайных фундаментов приведены в приложении 2.

4.11. Размещение инженерно-геологических выработок (скважин, точек зондирования, мест испытаний грунтов) должно производиться с таким расчетом, чтобы они располагались в пределах контура проектируемого здания либо не далее 5 м от него, а в случаях проектирования комбинированных фундаментных конструкций из бурозавинчивающихся или буросекущихся свай — на удалении не более 2 м от их оси.

4.12. Глубина инженерно-геологических выработок должна быть не менее чем на 5 м ниже проектируемой глубины заложения нижних концов свай при рядовом расположении свай и нагрузках на куст свай до 3 МН и на 10 м ниже — при нагрузках на куст более 3 МН при свайных полях размером до 10 ´ 10 м. При свайных полях размером более 10 ´ 10 м и применении комбинированных свайно-плитных фундаментов глубина выработок должна превышать предполагаемое заглубление свай не менее чем на ширину свайного поля.

При использовании бурозавинчивающихся и буросекущихся свай в составе комбинированных фундаментных конструкций глубина выработок должна быть не менее чем на 1 м ниже требуемой глубины заложения нижних концов свай по условию сопротивления их силам активного давления ограждаемых грунтовых напластований.

При применении щебеночных и буроинъекционных свай для усиления оснований зданий и сооружений глубина выработок назначается на 1 м ниже проектируемой отметки низа усиленного основания.

При наличии на строительной площадке слоев грунтов со специфическими неблагоприятными свойствами (рыхлых песков, слабых глинистых грунтов и техногенных грунтов) глубина выработок определяется с учетом необходимости их проходки на всю толщу слоя для установления глубины залегания подстилающих грунтов и определения их характеристик.

4.13. Изыскания для свайных фундаментов должны обеспечивать получение данных, необходимых для расчетов фундаментных конструкций по I и II группам предельного состояния, и, как минимум, следующих характеристик: плотность и крупность песчаных грунтов, число пластичности, влажность, показатель текучести и плотность глинистых грунтов в пределах всей изучаемой толщи грунтов; прочностные характеристики (удельное оцепление и угол внутреннего трения) грунта, залегающего непосредственно под нижними концами сваи, и угол внутреннего трения грунтов, примыкающих к боковой поверхности свай; модуль деформации грунтов, залегающих под нижними концами свай в пределах сжимаемой толщи.

При применении комбинированных фундаментных конструкций из бурозавинчивающихся или буросекущихся свай данные о прочностных и деформационных характеристиках грунтов необходимо иметь для всей изучаемой толщи грунтов.

4.14. Учитывая затруднения с отбором образцов с ненарушенной структурой в песчаных грунтах, в качестве основного метода определения их плотности и прочностных характеристик для объектов всех геотехнических категорий следует рассматривать зондирование — комбинированное, статическое и динамическое (в порядке информативности и предпочтительности).

Зондирование является основным методом определения модуля деформации как песчаных, так и глинистых грунтов для объектов геотехнической категории I и одним из методов определения модуля деформации (в сочетании о прессиометрическими и штамповыми испытаниями) для объектов геотехнических категорий II и III.

4.15. Определение характеристик грунтов по данным зондирования следует проводить в соответствии с приложением 7 к МГСН 2.07-97 «Основания, фундаменты и подземные сооружения».

4.16. Изучение свойств техногенных грунтов (насыпных и намывных) следует выполнять путем зондирования и лабораторными методами на образцах, отбираемых, как правило, из шурфов.

4.17 . Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для проектирования свайных фундаментов должен содержать:

— схематический план здания с указанием поперечных и продольных граничных осей, расположения скважин, точек зондирования, мест испытания грунтов, опытных работ, линий профилей;

— геолого-литологическое описание строительной площадки и инженерно-геологические разрезы, привязанные к осям здания;

— сведения о нормативных и расчетных характеристиках грунтов каждого инженерно-геологического элемента активной зоны;

— сведения о максимальной глубине промерзания грунтов площадки;

— характеристику гидрогеологических условий площадки, включая данные о количестве и положении горизонтов подземных вод, источниках их питания, связи с ближайшими водоемами, направлении потоков, мест разгрузки, степени агрессивности подземных вод, характере их агрессивности — природной или в результате инфильтрации в грунт производственных или сточных вод, прогноз изменения уровней подземных вод в процессе эксплуатации здания;

— материалы лабораторных, полевых исследований грунтов и опытных работ;

— рекомендации по антикоррозийной защите свай.

Все характеристики грунтов должны приводиться в отчете с учетом прогноза возможных изменений (в процессе строительства и эксплуатации здания) инженерно-геологических и гидрогеологических условий площадки.

В случаях выявления в процессе изысканий прослоев рыхлых песков, слабых глинистых грунтов и опасных геологических процессов (карстово-суффозионных и оползневых) необходимо привести данные об изменении их мощности в пределах активной зоны под проектируемым зданием или сооружением.

5. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ФУНДАМЕНТНЫХ

КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СВАЙ

5.1. Исходные данные для проектирования фундаментных конструкций из свай должны содержать следующие проектно-изыскательские материалы:

5.1.1. Генеральный план площадки с нанесенными контурами проектируемого сооружения (с осями), инженерно-геологическими выработками, планировочными отметками, сведениями о ближайших построенных и предполагаемых к строительству подземных сооружениях.

5.1.2. Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий на участке проектируемого объекта, включающий материалы, указанные в п. 4.17 Рекомендаций.

Исчерпывающие материалы изысканий могут быть получены только на основании задания проектной организации — автора проекта фундамента, содержание которого указано в п. 4.2 Рекомендаций.

5.1.3. Общее конструктивное решение надземной части сооружении с необходимыми чертежами (планы, разрезы), абсолютной отметкой 1-го этажа или верха фундамента.

5.1.4. Чертежи подземной части объекта с указанием несущих конструкций, их размеров и отметок низа, размеров и глубины заложения подземных помещений, каналов и фундаментов оборудования, расположения проемов в стенах.

5.1.5. Данные о расчетных нагрузках на фундаменты в требуемых сочетаниях с указанием временных нагрузок и цикличности их действия, а также о расчетных нагрузках на полы и места их приложения. Сведения о возможном изменении в период эксплуатации нагрузок на фундаменты и характера их воздействия.

5.1.6. Данные о предельных величинах общих и неравномерных осадок.

5.2. Исходные данные для проектирования фундаментных конструкций из свай при реконструкции кроме материалов, перечисленных в п. 5.1, должны содержать:

5.2.1. Архивные материалы инженерных изысканий по реконструируемому объекту, если таковые имеются.

5.2.2. Целевое назначение реконструкции (расширение, собственно реконструкция, техническое перевооружение).

5.2.3. Характер реконструкции сооружения (пристройка, надстройка, перестройка, сооружение подземных помещений и т. д.).

5.2.4. Проект реконструкции здания.

5.2.5. Конструктивные и технологические особенности новых элементов сооружения и их параметры.

5.2.6. Действующие и ожидаемые после реконструкции величины расчетных нагрузок на фундаменты, в том числе динамические, теплотехнические и др.

5.2.7. Наличие и интенсивность утечек из водонесущих коммуникаций, их состояние, сведения о дренажных системах, химическом составе и агрессивности технологических вод.

5.2.8. Особенности строительства и эксплуатации объекта, которые могут вызвать изменения окружающей среды.

5.2.9. Сроки и характер эксплуатации реконструируемого объекта.

5.2.10. Проект производства работ по реконструкции здания в целом.

5.2.11. Отчет по результатам обследования реконструируемого и соседних зданий с данными об истории их строительства, эксплуатации, современного состояния конструкций, сбора нагрузок на фундаменты.

5.2.12. Данные по наблюдению за осадками оснований фундаментов, если таковые имеются.

6. ВЫБОР ВИДОВ И ТИПОРАЗМЕРОВ ФУНДАМЕНТНЫХ

КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СВАЙ

6.1. Выбор видов фундаментных конструкций из свай целесообразно начинать с рассмотрения особенностей застройки площадок, выделяемых для строительства, и специфики объекта строительства. В таблице 6.1 приведены рекомендуемые для рассмотрения виды конструкций для различных групп площадок, упомянутых в п. 3.2 настоящих Рекомендаций.

6.2. На следующем этапе выбранные варианты конструкций из свай уточняются исходя из оценки инженерно-геологических условий площадки строительства, базирующейся на материалах, указанных в п. 3.4 Рекомендаций. При этом также учитывается тип, этажность проектируемого здания и уровень нагрузок на основание. Так, например, комбинированные свайно-плитные фундаменты целесообразно рассматривать лишь применительно к строительству зданий 12 этажей и более.

6.3. Далее производится оценка выбранных вариантов конструкций из свай по показателям технического уровня, учитывающим степень использования прочности материалов свай и грунтов основания и расход материалов на устройство конструкций.

Особенности площадок, выделяемых для строительства, специфика объекта строительства

Вид фундаментной конструкции из свай

Сваи со съемным наконечником бурозавинчивающиеся

Сваи с глухим наконечником бурозавинчивающиеся

Источник