1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Рекомендации разработаны в развитие главы

СНиП II-17-77 «Свайные фундаменты. Нормы проектирования» и предназначены для проектирования фундаментов из свайных полей для зданий и сооружений.

Примечание . Под свайными полями подразумевается группа свай, расположенная сплошным полем размером в плане не менее 10×10 м или в виде кольца с количеством рядов не менее четырех при наружном диаметре не менее 10 м.

1.2. Фундаменты из свайных полей рекомендуется применять в тех случаях, когда расчетные осадки плитных фундаментов на естественном основании превышают предельные деформации сооружений, а сваи с высокой несущей способностью применить невозможно.

1.3. Способ расчета фундаментов из свайных полей выбирается в зависимости от соотношения постоянных и временных нагрузок, типа несущих конструкций и жесткости сооружения, наличия подземных помещений, значений предельных деформаций.

С учетом этих факторов здания и сооружения, для возведения которых применяются фундаменты и основания из свайных полей, целесообразно разделить на следующие группы:

жесткие сооружения, на фундаменты которых воздействуют большей частью постоянные нагрузки, в том числе:

— каркасные бесподвальные и с заглубленными помещениями (многоэтажные здания, некоторые силосные корпуса);

— с несущими стенами (промышленные трубы);

— с передачей нагрузок по всей площади (доменные печи, опоры цементных печей и арочных конструкций, тяжелое технологическое оборудование);

жесткие сооружения, на фундаменты которых воздействуют в основном кратковременные многократно повторяющиеся нагрузки, в том числе:

— каркасные (большинство силосных корпусов зерновых элеваторов); с несущими стенами (силосные корпуса зерновых элеваторов и промышленных предприятий);

условно гибкие сооружения, на фундаменты которых воздействуют преимущественно временные многократно повторяющиеся нагрузки (стальные резервуары для хранения жидкостей и сжиженных газов, подштабельные основания).

1.4. Фундаменты из свайных полей применяются в водонасыщенных пылеватых и мелких песках, при прорезании слабых ненормируемых (например, илов, торфов), насыпных, просадочных грунтов, а также в случае опирания на более плотные и менее сжимаемые грунты. Не применяются в плотных, пластических и текучих глинистых грунтах неограниченной мощности.

1.5. Настоящие Рекомендации допускается использовать при проектировании фундаментов из свайных полей для зданий и сооружений, возводимых в сейсмических районах, на просадочных, набухающих и засоленных грунтах при условии соблюдения соответствующих дополнительных требований СНиП II-17-77 и СНиП II-15-74.

Рекомендации не распространяются на проектирование фундаментов из свайных полей для зданий и сооружений, возводимых на вечномерзлых грунтах и подрабатываемых территориях, а также на фундаменты под машины с динамическими нагрузками.

1.6. Проектирование фундаментов из свайных полей выполняется при наличии следующих исходных данных:

генерального плана проектируемого объекта с нанесенными на нем инженерно-геологическими выработками, абсолютной отметкой нуля, планировочными отметками;

основных конструктивных чертежей надфундаментной части сооружения;

расчетных нагрузок на фундаменты в основном, дополнительном и (при необходимости) особом сочетании с указанием доли временных нагрузок;

требований к предельным деформациям сооружения;

материалов инженерно-геологических изысканий, выполненных в соответствии с указаниями разд. 3 СНиП II-17-77 и настоящих Рекомендаций.

1.7. Проектная документация на фундаменты из свайных полей на стадии рабочих чертежей должна оформляться в соответствии с требованиями государственных стандартов системы проектной документации для строительства и содержать:

маркировочные схемы свайного поля;

разрезы по свайным фундаментам, совмещенные с геологическими разрезами, на которых показываются отметки концов свай, подошвы плитного ростверка, основные расчетные характеристики грунтов в пределах длины свай и сжимаемой толщи;

схемы расчетных нагрузок на фундамент;

опалубочно-арматурные чертежи плитного ростверка с маркировочными схемами арматурных изделий;

документацию на арматурные изделия и закладные детали;

схематический план сооружения с разбивочными осями и привязанными к ним геологическими выработками;

указания по производству работ, проведению наблюдений за осадками сооружения, сжимаемостью грунта на разных глубинах и замеров нагрузок, воспринимаемых сваями.

1.8. В проектах свайных фундаментов, возводимых в слабых грунтах большой мощности, следует предусматривать натурные измерения деформаций в соответствии с указаниями п. 1.5 СНиП II-17-77.

В сводных сметах на строительство следует предусматривать затраты на организацию и проведение наблюдений за деформациями сооружений в строительный и эксплуатационный периоды.

1.9. При проектировании фундаментов из свайных полей следует учитывать опыт эксплуатации ранее построенных подобных фундаментов в аналогичных грунтовых условиях.

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИЗЫСКАНИЯМ

2.1. Изыскания для проектирования фундаментов из свайных полей, которые должны выполняться в соответствии с требованиями разд. 3 СНиП II-17-77 и настоящих Рекомендаций, должны предусматривать определение физических, деформационных и прочностных характеристик грунтов, в первую очередь, модуля деформации и угла внутреннего трения для всех видов грунта, прочности и удельного сцепления для глинистых грунтов, плотности для песчаных грунтов.

При слабых грунтах под нижними концами свай следует определять также следующие показатели: минералогический состав, дисперсность, структурную прочность, чувствительность к нарушению структурных связей.

При проведении изысканий рекомендуется отдавать предпочтение бурению глубоких скважин, прессиометрическим испытаниям и статическому зондированию грунтов.

2.2. Состав изысканий должен предусматривать возможность выбора наиболее экономичного фундамента, в том числе на естественном основании или свайного. В последнем случае предусматриваются дополнительные виды изысканий, включая испытания свай или их моделей статистическими нагрузками.

2.3. Состав и объем изысканий назначается в зависимости от объема ранее проведенных изысканий, однородности грунтовых условий, мощности и глубины залегания слабых и ненормируемых прослойков грунта, наличия плотных подстилающих слоев грунта и колебания глубины залегания их кровли.

2.4. Глубина скважин должна превышать предполагаемую глубину заложения свай на 0,8 ширины сооружения при ширине до 30 м, на 0,6 при 30 — 60 м, на 0,4 при 60 м и более, но не менее чем на 15 м.

2.5. Глубокие скважины рекомендуется располагать по сетке, примерно 30×30 м. Для отдельно располагаемых сооружений размерами в плане до 30×20 м должно быть не менее двух скважин, до 40×40 м — не менее трех.

2.6. Образцы ненарушенной структуры должны отбираться преимущественно из грунтов сжимаемой толщи, расположенных ниже предполагаемого заглубления свай.

2.7. При сооружениях II и III группы деформационные характеристики грунтов должны определяться по результатам полевых и лабораторных испытаний грунтов многократно повторяемыми (циклическими) нагрузками, имитирующими характер загружения сооружения в эксплуатационный период.

3. ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ФУНДАМЕНТОВ ИЗ СВАЙНЫХ ПОЛЕЙ

3.1. Расчет фундаментов из свайных полей производится по предельным состояниям двух групп. По предельным состояниям первой группы определяют прочность материала сваи и ростверка, несущую способность сваи и фундамента по грунту, устойчивость фундамента. По предельным состояниям второй группы определяют осадку и крен фундамента, горизонтальные перемещения свай, образование или раскрытие трещин железобетонных свай и ростверка.

3.2. Расчетная нагрузка, передаваемая на сваю, определяется по п. 4.3 СНиП II-17-77, в которой Кп принимается равным единице, если соблюдаются следующие условия:

фундамент проектируется с низким ростверком по грунту;

модуль деформации грунтов под нижними концами свай составляет не менее 10 МПа (100 кгс/см 2 );

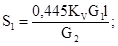

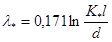

расстояние между осями свай равно

где d — сторона поперечного сечения сваи;

l — глубина погружения сваи в грунт от подошвы ростверка;

φ ср — среднее расчетное значение углов внутреннего трения для прорезаемых сваями слоев грунта.

3.3. Расчет сваи по прочности материала, образованию или раскрытию трещин производится в соответствии с требованиями СНиП II-21-75 на совместное действие вертикальных и горизонтальных нагрузок. Усилия, действующие в сечениях сваи на различной глубине, определяются по приложению к СНиП II-17-77.

3.4. Расчет фундамента из свайного поля и его основания по деформациям производится как условного фундамента, глубина заложения которого соответствует отметке заглубления нижних концов свай, в соответствии с рекомендациями СНиП II-15-74 или согласно приложению 1 настоящих Рекомендаций.

3.5. При отношении ширины сооружения к величине заглубления свай более 0,28 расчетную осадку свайного фундамента допускается определять по схеме линейно-деформируемого упругого слоя конечной толщины по формуле (6) приложения 3 к СНиП II-15-74, приняв размеры условного фундамента в плане равными размерами плитного ростверка.

Среднее давление на грунт под подошвой фундамента Р в формуле (6) принимается на уровне подошвы ростверка, а величина сжимаемой толщи вычисляется от отметки нижних концов свай.

3.6. Расчетная величина толщины линейно-деформируемого слоя вычисляется от отметки нижних концов свай по формуле (7) и п. 10 приложения 3 к СНиП II-15-74 для сооружений I группы при модуле деформация слоя 10 МПа (100 кгс/см 2 ) и более, для сооружений II группы при модуле деформаций слоя 20 МПа (200 кгс/см 2 ) и более. Для сооружений II группы при глинистых грунтах с модулем деформации 10 — 20 МПа (100 — 200 кгс/см 2 ) и сооружений III группы с модулем деформации более 10 МПа (100 кгс/см 2 ) коэффициент t в формуле (7) принимается равным 0,75.

3.7. Для сооружений I группы в любых грунтах и II группы в песчаных грунтах при модуле деформации грунтов под нижними концами свай более 20 МПа (200 кгс/см 2 ) расчетную осадку фундамента из свайного поля допускается вычислять по формуле

где Р — среднее давление на грунт под подошвой плитного ростверка;

E — расчетный модуль деформации грунта;

В — ширина или диаметр плитного ростверка, м.

При равномерном основании расчетный модуль деформации пригашается по формуле

где E 1 , Е2, . Е i — расчетные модули деформации 1-го, 2-го, . i -го слоев;

h 1 , h 2 , . hi — мощность 1-го, 2-го, . i-го слоев;

K 1 , K 2 , . Ki — коэффициенты, учитывающие глубину залегания 1-го, 2-го, . i-го слоя и принимаемые по табл. 1 в зависимости от глубины расположения подошвы слоя под нижними концами свай.

Глубина расположения слоя

Глубина расположения слоя

3.8. При наличии результатов испытаний одиночных свай статической нагрузкой и модуле деформации грунтов в пределах сжимаемой толщи не менее 20 МПа (200 кгс/см 2 ) для сооружений I и II групп допускается использовать формулу А. Скемптона:

где S СВ — осадка одиночной сваи от расчетной нагрузки при статическом испытании.

Формула (3.4) действительна, если прочность грунтов под нижними концами свай в пределах сжимаемой толщи одинакова либо возрастает с глубиной.

3.9. Расчет крена фундамента из свайного поля в случае использования формул СНиП II-15-74 следует производить с учетом заглубления фундамента на нагрузки, приложенные к подошве условного фундамента и вычисленные с учетом действия активного давления и упругого отпора грунта.

3.10. Крен круглого фундамента из свайного поля рекомендуется определять по формуле

где Р — равнодействующая всех вертикальных нагрузок, передаваемых фундаментом на основание;

e — эксцентриситет приложения нагрузок относительно центра подошвы фундамента;

r — радиус плитного ростверка;

m — расчетный коэффициент Пуассона грунта, определяемый в пределах сжимаемой толщи аналогично определению E по формуле (3.3);

Wc — коэффициент, определяемый в зависимости от соотношения Н/r и m ;

Н — глубина заложения фундамента (для приближенного определения крена при m = 0,3 значение Wc принимается по табл. 2).

По данной методике крен определяется как разница осадок крайней и центральной точек фундамента.

Значение Wc при m = 0,3

3.11. Крен прямоугольного фундамента из свайного поля рекомендуется определять по формуле

где A — длина фундамента;

tg q 1 — безразмерный коэффициент.

Значение tg q 1 определяется по табл. 3 — 6 в зависимости от А/В 2Н/В и m . При промежуточных значениях 2Н/В, m величина tg q 1 определяется линейной интерполяцией.

3.12. При неоднородности грунтов в пределах одного фундамента крен должен вычисляться также как разница осадок двух противоположных точек фундамента, отнесенная к его ширине, длине или диаметру.

3.13. При расчете осадок крена необходимо учитывать в соответствии с указаниями СНиП II-15-74 дополнительную осадку от взаимного влияния расположенных вблизи сооружений.

3.14. Осадку центра и крен фундамента из свайного поля рекомендуется определять по формуле 3.76 «Руководства по проектированию оснований зданий и сооружений» (М., 1978).

3.15. Распределение нагрузок между сваями и расчет плиты ростверка рекомендуется проводить с учетом жесткости надфундаментной части сооружения.

3.16. Плитные железобетонные ростверки рассчитываются как соответствующие фундаментные плиты на естественном основании, высота которых проверяется в соответствии с п.п. 3.47; 3.36 СНиП II -21-74 и приложением II «Руководства по проектированию свайных фундаментов» (Н., 1980).

3.17. Плитные ростверки мелкого заложения (до 1 м) должны быть проверены на температурные воздействия. В случае их удлинения более чем на 20 мм между сваями и ростверком (при свободном опирании) целесообразно предусматривать специальные прокладки или устраивать промежуточную подушку для снижения воспринимаемых сваями горизонтальных нагрузок.

4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ СВАЙНЫХ ПОЛЕЙ

4.1. Фундаменты из свайных полей состоят из поля свай и железобетонного плитного ростверка.

4.2. Для фундаментов из свайных полей применяются сваи следующих видов:

железобетонные сваи квадратного сечения с ненапрягаемой стержневой арматурой по ГОСТ 19804.1-79;

железобетонные сваи квадратного сечения с напрягаемой арматурой по ГОСТ 19804.2-79;

железобетонные сваи квадратного сечения с круглой полостью по ГОСТ 19804.3-80;

цельные полые круглые сваи и сваи-оболочки по серии 1.011-5, заменяющей ГОСТ 19804.5-81;

составные полые круглые сваи и сваи-оболочки по серии 1.011-5, заменяемой ГОСТ 19804.6-81;

составные железобетонные сваи по серии 1.011.1-7;

буронабивные сваи различных конструкций;

Значение tg q 1 при m = 0,25

Значение tg q 1 при m = 0,30

Значение tg q 1 при m = 0,35

Значение tg q 1 при m = 0,4

4.3. Область применения забивных железобетонных свай и свай-оболочек, включая составные, определена в ГОСТ 19804.0-78.

Поля из буронабивных свай применяется в маловлажных просадочных грунтах, из деревянных свай — в слабых водонасыщенных грунтах при расположении их полностью ниже минимально возможного уровня грунтовых вод, из пирамидальных свай — при небольшой толще просадочных грунтов и необходимости уплотнения верхнего слоя грунтов.

4.4. Конфигурация свайного поля может быть следующей:

прямоугольной с расположением свай по прямоугольной сетке;

круглой с расположением свай по прямоугольной сетке;

круглой с расположением свай по радиальным прямым;

кольцевой с расположением свай по радиальным прямым или концентрическим окружностям.

Предпочтение следует отдавать расположению свай по прямоугольной сетке и радиальным прямым как менее трудоемкому при производстве работ.

4.5. Длину свай следует назначать исходя из величин допускаемых осадок и кренов сооружений при условии заглубления их нижних концов в грунты на 3 м при Е = 10 — 20 МПа (100 — 200 кгс/см 2 ), на 2 м при Е = 20 — 30 МПа (200 — 300 кгс/см 2 ), до 1 м при Е более 30 МПа (300 кгс/см 2 ).

4.6. Сечение свай выбирается в зависимости от принятой длины свай и из условия обеспечения прочности материала свай.

4.7. Жесткое сопряжение сваи с ростверком посредством заделки головы сваи на 5 см и выпуском арматуры на величину, определяемую расчетом, но не менее чем на 25 см, допускается при воздействии на сваю выдергивающих нагрузок, а также в сейсмических районах при необходимости обеспечения анкеровки сооружения в грунте.

В остальных случаях следует применять шарнирное сопряжение свай с ростверком посредством заделки головы сваи на 5 см без выпуска арматуры.

4.8. При действии выдергивающих нагрузок на сваи нескольких крайних рядов целесообразно применять комбинированное сопряжение свай с ростверком: жесткое для рядов свай, на которые действуют выдергивающие нагрузки, шарнирное — для остальных рядов свай.

4.9. Глубина заложения плитных ростверков должна быть минимальной и назначаться независимо от глубины промерзания.

4.10. В районах сейсмической активности заложение плитных ростверков следует производить с учетом обеспечения заделки сооружения в грунт, используя при этом анкеровку сооружения, создаваемую сваями.

4.11. При наличии в сооружениях I группы обоснованных заглубленных подземных помещений и повышенных сейсмических горизонтальных нагрузок, а также для сооружений III группы целесообразно применение фундаментов из свайных полей с промежуточной подушкой, проектируемой в соответствии с рекомендациями раздела 12 «Руководства по проектированию свайных фундаментов» (М., 1980).

4.12. Плитные ростверки проектируется из бетона марок по прочности на сжатие 150, 200, 250, 300. Марка бетона выбирается таким образом, чтобы расчетная высота ростверка соответствовала конструктивной или была близка к ней.

4.13. Конструктивная высота плитных ростверков должна назначаться в соответствии с требованиями СНиП II-21-75. При этом в ростверках под каркасные сооружения со сборными колоннами минимальная толщина дна стакана принимается равной 40 см.

4.14. Плитные ростверки рекомендуется армировать плоскими унифицированными сетками по ГОСТ 23279-78 с рабочей арматурой в одном направлении. Такие сетки укладываются в два ряда в двух взаимно перпендикулярных направлениях как у подошвы, так и вверху плиты.

4.15. В проект фундаментов из свайных полей следует включать:

указания по проведению мероприятий максимально снижающих пучение глинистого грунта со степенью влажности более 0,7 части (применение более тяжелых молотов, забивка свай от центра к краям, перекопка котлована на величину пучения (10 — 30 см) и др.);

программу работ по организации и проведению наблюдений за осадками сооружений и сжимаемостью грунта на разных глубинах, а также замеров нагрузок, воспринимаемых сваями.

4.16. При расчете свайного поля без учета несущей способности одиночной сваи по грунту проектирование фундамента выполняется следующим образом:

исходя из минимального заглубления в «несущий слой» назначается длина и соответствующее ей сечение сваи;

по формуле (3.1) настоящих Рекомендаций вычисляется расстояние между смежными сваями;

определяются размеры и конфигурация свайного поля в зависимости от конструкции сооружения;

рассчитываются осадка и крен свайного поля, прочность материала сваи;

если расчетные осадка и крен окажутся больше предельных значений, увеличивается длина свай или размеры свайного поля в плане;

если прочность материала свай окажется недостаточной, увеличивается сечение свай или уменьшается расстояние между ними.

4.17. Проектирование фундаментов из свайных полей рекомендуется проводить в такой последовательности:

устанавливаются тип и размеры сооружения, размеры и отметки низа несущих конструкций, необходимые закладные детали, расчетные нагрузки в различных сочетаниях, действующие на фундамент от сооружения в целом и от каждой несущей конструкции;

изучаются инженерно-геологические условия площадки, устанавливается возможный «несущий слой» для свайного фундамента и расчетные характеристики грунтов основания;

намечаются длина и сечение свай, вычисляется расчетная нагрузка на сваю, допускаемая по грунту и материалу, устанавливаются возможные типы свайного фундамента;

производятся расчеты свайных фундаментов по деформациям;

если расчетные осадки и крен окажутся больше предельных значений, размеры свайного фундамента, в первую очередь длина свай, увеличиваются и расчет по деформациям повторяется;

вычисляются материалоемкость свайных фундаментов и дается технико-экономическое обоснование целесообразности применения фундамента из свайного поля;

оформляется проектно-сметная документация.

Приложение

Расчет осадок свайных полей

1. Свайное поле имеет следующие параметры:

длина свай l; диаметр круглой или ширина грани квадратной сваи d; полная площадь поперечного сечения сваи F; модуль упругости бетона Е; модуль деформации E 01 и коэффициент Пуассона V 1 верхнего линейно-деформированного слоя толщиной l; E 02 , V 2 — то же, для нижележащего полупространства.

В случае неоднородности грунта основания требуемые параметры получаются осреднением по глубине согласно формулы (3.2) раздела 3 настоящих Рекомендаций. Для забивных свай параметры Eoi следует по возможности определять с учетом уплотнения грунта.

2. Реакции и осадки свайного поля для высокого ростверка определяются при помощи трехпараметрической контактной модели ССС, характеризующейся тремя параметрами C 1 (МН/м 3 ), С2 (МН/м 3 ), С3 (МН/м 3 ),

где x — относительная жесткость сваи

KV 1 подсчитывается по формуле (7) при V = V 1 ;

модули сдвига грунтов основания;

Таблица значений функции K 1 (x)

Источник