- Ремонт монолитной плиты фундамента

- 1. Усиление фундаментов жилого дома

- 2. Подошвы фундамента: методы укрепления

- 3. Обмазочная изоляция фундамента: битум, мастика

- 4. Технологии усиления фундамента

- Особенности устройства ремонтопригодных коммуникаций в плитном фундаменте

- Выбираете энергоэффективные решения?

- Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

- Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

- Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Ремонт монолитной плиты фундамента

Плитный фундамент — монолитная железобетонная плита, располагающаяся под всей площадью фундамента дома. Это довольно затратный тип фундамента за счет больших расходов на строительные материалы (бетона и металла). Его использование целесообразно при строительстве небольших домов, в которых плита фундамента выступает в качестве основания пола.

Плитный фундамент можно использовать в строительстве домов на всех видах грунтов и при любой глубине залегания грунтовых вод. Это хороший вариант и в случае, если строительство ведется на неравномерно и сильно сжимаемых либо пучинистых грунтах, а также песчаных подушках, устроенных на месте вырезанных слабых грунтов.

Благодаря прочной конструкции — монолитной плите, которая выполняется под всей площадью здания, — такой фундамент не боится никаких смещений грунтов. На нем можно строить кирпичный, бревенчатый или каркасный дом в один или несколько этажей. Постройка фундамента начинается с котлована, который сначала отрывают, а затем утрамбовывают его дно и на нем устраивают подушку из песка и слоя гравия. Сверху укладывается гидроизоляционный материал, а поверх наливается тонкий слой бетона. Затем укладывается арматура, и котлован заливают бетоном. В результате получается монолитная плита, которая в дальнейшем может стать полом цокольного этажа.

1. Усиление фундаментов жилого дома

Укрепление и ремонт фундаментов проводятся обычно в летнее время. Сначала фундамент тщательно изучают, выясняются причины и размеры повреждений. При появлении косвенных признаков — трещин в стенах, искривления рядов кладки или горизонтальных стыков, отрывов наружных стен от внутренних, мокрых пятен на поверхностях стен подвала или цоколе, — указывающих на возможные повреждения фундаментов или оснований, необходимо тщательно осмотреть дом. О необходимости укрепления ленточного фундамента скажут трещины на стенах дома.

Особенно надо обратить внимание на трещины, которые расширяются книзу: это сигнал тревоги от фундамента дома. При появлении признаков неравномерной осадки следует установить маяки из гипса или полосок бумаги с рисками отметками на трещинах и понаблюдать в течение месяца. Если трещины будут увеличиваться, значит осадка продолжается. Производить ремонтные работы можно лишь после стабилизации осадки фундамента. Если на маяках в течение двух-трех недель не появятся трещины, значит деформация дома прекратилась и фундамент можно ремонтировать.

При небольших трещинах можно ограничиться лишь их заделкой цементным раствором состава 1:4 (цемент:песок). При незначительных деформациях напротив участка проседания отрывают яму до подошвы фундамента, подкапывают грунт под подошвой и, если он окажется твердым, просто заливают образовавшуюся полость бетоном. Если грунт под фундаментом окажется рыхлым или с признаками грунтовых вод, то необходимо еще углубить яму, вставить под подошву трубу диаметром 30–40 мм и заливать жидкий цементно-песчаный раствор.

Раствор начнет постепенно впитываться в грунт. Заливку прекращают, если раствор не убывает в течение 1–2 часов. Затем трубу заглубляют в другом месте на расстоянии 0,5 м и повторяют заливку. Процесс повторяют в нескольких местах, чтобы укрепить цементом максимально большую площадь. После этого необходимо выполнить работы по отводу грунтовых вод с участка и снова установить наблюдение за просадкой фундамента. Если просадка остановилась, то восстанавливают отмостку. Если выполненные работы не дали положительного результата, придется углублять или заменять фундамент.

Если же маяки, выставленные при первичном обследовании фундамента, показали, что деформации не прекратились, до начала ремонта устанавливают причины просадки фундамента, а затем усиливают его проблемные участки. Для этого фундамент отрывают с двух сторон, предварительно раскрепив проемы стойками, а стены подкосами. Далее под фундаментом отрывают траншею длиной до 1,0 м и подводят дополнительную кладку на высоту 350–500 мм. Для кладки используют плотный камень и раствор М100. Можно этот участок и забетонировать. На смежных участках работы ведут не раньше чем через 3–5 суток, т. е. после схватывания раствора. Особо тщательно следят за расклиниванием существующей и новой кладки.

На основе этих наблюдений выбирают технологию укрепления фундамента. При усилении фундамента важно максимально включить в совместную работу существующий фундамент и элементы усиления. Обычно усиление фундамента осуществляется увеличением подошвы фундамента или устройством свай различного типа.

2. Подошвы фундамента: методы укрепления

Увеличение размеров подошвы фундамента необходимо:

- при недостаточно несущей способности грунтов основания;

- при возрастании нагрузок на фундамент;

- при значительном повреждении фундамента в процессе эксплуатации.

Для увеличения подошвы фундамента обычно используют железобетонные «рубашки», частичную или полную подводку новых опорных плит и наращивание. Железобетонная рубашка представляет собой монолитную оболочку, которая обжимает фундамент со всех сторон. Главное здесь — достичь совместной работы основного фундамента с усиливающей конструкцией. Достигается это обычно стыковкой на сварке арматуры оболочки и предварительно обнаженной арматуры существующего фундамента.

Арматуру усиливающей конструкции устанавливают вдоль граней ленточного фундамента. Укрепление бетонными обоймами целесообразно производить для домов в 2–3 этажа и зданиях без подвала с фундаментами из бутовой кладки, когда между камнями образовались большие щели, заполненные грунтом или рыхлым раствором. При этом фундамент не испытывает значительных напряжений.

Перед началом работ швы очищают от грунта и рыхлого раствора и продувают сжатым воздухом. В бетонных обоймах используют бетон класса В15 хорошей подвижности на мелком щебне. Уплотнение бетонной смеси производят вибратором или простым шты кованием. Укрепление фундамента допускается производить отдельными участками длиной 1,5–2 м, что исключает нарушение устойчивости слабой кладки фундаментов. Работы выполняют одновременно на 2–3 захватках с расстояниями между ними 3–4 м.

Наращивание увеличение подошвы фундамента этим способом выполняется с одной, двух либо трех сторон. В этом случае также важна качественная стыковка арматуры усиливающей конструкции с оголенной арматурой фундамента.

Наращивание можно выполнять и подводкой новых частей фундамента. Устройство нового фундамента под старым нужно выполнять с частичной или полной разгрузкой существующего фундамента по небольшим участкам. Подводка может быть сплошная или частичная, главное — обеспечить ее плотное прилегание к подошве фундамента. Можно делать наращивание с помощью металлических или железобетонных балок, которые пропускаются через отверстия в фундаменте. С помощью домкратов опорные плиты предварительно обжимаются, разрушенные участки фундамента перекладывают или заделывают трещины цементным раствором. Не допускается делать перерыв между отрывкой траншеи и усилением фундамента.

Крепление проемов и стен можно снимать только после засыпки и уплотнения грунта в пазухах траншей. Необходимость усиления фундаментов возникает при достройке дома или появлении деформаций здания. Новый фундамент пристройки закладывают на одном уровне со старым. Траншею под него отрывают вдоль существующего не полностью, а частями, утрамбовывают ее дно, выкладывают слой щебня и сразу бетонируют. Если же выкапывать траншею сразу по всей длине, грунт под старым фундаментом обнажится и может выдавиться. В любом случае необходимо укреплять углы старой постройки наклонными подпорками.

Между новым и старым фундаментами закладывают толь или рубероид. Если необходимо изменить глубину заложения фундамента, устраивают уступы высотой не более 0,5 м. Первый уступ выполняют на расстоянии не менее 1,0 м от существующего фундамента. При дополнительном углублении подвала стены здания укрепляют внешними и внутренними подпорками. Затем вдоль фундамента выкапывают траншею на глубину существующего фундамента, но не по всей его длине, а участками по 0,8–1,0 м. Основание под новый фундамент выравнивают и вычищают. Фундамент лучше устраивать из двух слоев бетона. Сначала укладывают более пластичный слой, а затем жесткий. Бетон плотно утрамбовывают, чтобы не осталось зазора между старым и новым фундаментом и чтобы минимизировать его осадку.

Основания, фундаменты и стены подвалов необходимо защищать от влияния грунтовых и поверхностных вод. Для этого сначала проверяют правильность планировки дворового участка. Если есть местные препятствия, затрудняющие сток поверхностных вод, нужно выполнить планировочные работы, придав дворовому участку уклон. Одновременно с исправлением дефектов кладки фундамента нужно произвести ремонт его гидроизоляции, чтобы устранить агрессивное воздействие влаги и предотвратить проникновение ее в конструкции и подвальное помещение.

С этой же целью необходимо содержать в исправном состоянии отмостки вокруг здания. В большинстве случаев причиной появления сырости в доме является низкое качество горизонтальной гидроизоляции между фундаментом и стенами. Чтобы устранить этот дефект, необходимо выполнить дополнительную гидроизоляцию. Наиболее распространены три ее типа: обмазочная, оклеечная и жесткая.

3. Обмазочная изоляция фундамента: битум, мастика

Обмазочную изоляцию устраивают из битума или мастики, нанося их на изолируемые вертикальные подземные поверхности в расплавленном или холодном состоянии. Оклеечная горизонтальная гидроизоляция выполняется из одного или нескольких слоев рубероида, наклеенных на мастику по поверхности верхнего обреза фундамента. В последнее время успешно применяют наплавляемые рулонные гидроизоляционные материалы. Жесткую гидроизоляцию выполняют из цементно-песчаного раствора состава 1:2. Верхний обрез фундамента должен находиться выше уровня подготовки под полы на 0,15–0,25 м. При устройстве вертикальной гидроизоляции поверхность кладки выравнивают, удаляют потеки раствора, а затем кладку дважды покрывают слоем горячего битума и устраивают глиняный замок.

Работы по устройству гидроизоляции выполняются при температуре выше +10 °С. Перегревать битум не следует, т. к. это снижает его качество. Кроме того, слишком горячий битум на вертикальных поверхностях не успевает загустеть и вместе с рубероидом сползает вниз. Если влага уже проникла в строительные конструкции, от нее необходимо избавиться. Для этого существует несколько эффективных способов.

Когда уровень пола несколько ниже уровня земли, влажность можно уменьшить, удалив грунт от неизолированной стены. Работу эту нужно производить летом, чтобы очищенная кладка быстрей высохла. После этого ее покрывают новой штукатуркой. У домов, стоящих на склоне, подземная кладка часто увлажняется от стекающих поверхностных вод. В этом случае влажность понижают устройством дренажа, по которому вода отводится от дома.

Если деформация фундаментов вызвала соответствующие деформации стен и перекрытий, работы должны выполняться в следующем порядке:

- укрепление (вывешивание) перекрытий;

- укрепление стен в местах деформаций;

- ремонт фундаментов; ремонт стен, а затем перекрытий.

При разрушении ленточного фундамента ремонт следует выполнять участками по периметру. Предварительно выполняют разгрузку фундаментов. Для замены пришедших в негодность подводят новые фундаменты. До начала производства работ периметр в плане разбивают на участки длиной 1–1,5 м и в соответствии с этой разбивкой работы выполняют поэтапно. Для этого с обеих сторон фундамента сначала отрывают шурфы и приступают к разборке нижней части. Шурфы укрепляют досками и распорками из бревен для предупреждения выпадения из старых фундаментов отдельных его частей. Возможно также крепление временными перемычками из досок.

Непосредственно перед бетонированием основание фундамента должно быть расчищено от разжиженного и осыпавшегося грунта.

4. Технологии усиления фундамента

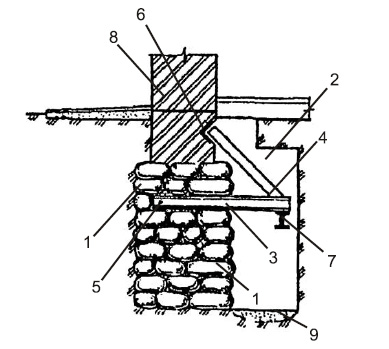

Рис. 3.5. Традиционные технологии усиления фундаментов: а — прикладкой в перевязку; б, г — бетонными обоймами; в — железобетонными обоймами; 1 — стена; 2 — новая кладка в перевязку со старой; 3 — старая бутовая кладка; 4 — металлические штыри; 5 — бетонная обойма; 6 — железобетонная обойма; 7 — щебеночная подготовка; 8 — бетонные банкеты; 9 — стальная балка; 10 — распределительная стальная балка; 11 — зачеканка литым бетоном класса не ниже В15

При поверхностном размягчении или разжижении грунта основания атмосферными или грунтовыми водами их следует отвести и удалить, а грунт уплотнить втрамбовыванием гравия, щебня или крупнозернистого песка. Уплотнять необходимо слоями по 50–80 мм в зависимости от применяемого материала. В подготовленный шурф укладывают бетон. Новый фундамент не доводят до старого на 0,2–0,3 м по высоте.

После набора новым фундаментом 75% прочности (летом 6–8 дней) промежуток между новым и существующим участками по высоте заполняют бетоном. По краям участка ремонтируемого фундамента необходимо оставлять выпуски арматуры для скрепления со следующим участком. По окончании работ на первом участке следует отступить 2–3 м и отремонтировать следующий 1–1,5 м участок, и так по всему периметру, а затем отремонтировать пропущенные участки.

В зависимости от конструктивных особенностей здания возможно одно или двустороннее усиление. Одностороннее усиление обычно устраивают в зданиях без подвала.

На рис. 3.5–3.8 приведены некоторые способы усиления фундаментов.

Рис. 3.6. Устройство железобетонной обоймы для ленточного бутового или кирпичного фундамента: 1 — усиливаемый бутовый фундамент; 2 — усиливаемая кирпичная стена; 3 — железобетонная обойма; 4 — анкеры; 5 — надподвальное перекрытие; 6 — отметка пола подвала; 7 — зона обжатого грунта основания

Рис. 3.7. Уширение подошвы ленточного бутового фундамента (устройство приливов из бетона): 1 — усиливаемый фундамент; 2 — кирпичная стена; 3 — приливы из бетона; 4 — металлические балки, устанавливаемые в пробитые отверстия; 5 — металлические штыри из арматурной стали; 6 — металлические балки, закрепляемые на сварке к поперечным балкам; 7 — зоны уплотненного грунта

Рис. 3.8. Устройство одностороннего бетонного банкета: 1 — усиливаемый фундамент; 2 — монолитный бетонный банкет; 3 — несущая балка; 4 — подкос; 5 — анкер; 6 — упорный уголок; 7 — распределительная балка; 8 — кирпичная стена; 9 — зона уплотненного грунта

Источник

Особенности устройства ремонтопригодных коммуникаций в плитном фундаменте

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Пользователи нашего портала накопили большой опыт строительства фундаментов УШП и монолитных плит. Множество успешно построенных и эксплуатируемых фундаментов этих типов, с «намертво» замоноличенными коммуникациями, подтверждают надёжность конструктива. Но начинающие застройщики задумываются, как, в случае необходимости, отремонтировать закопанные под землёй коммуникации. Кроме этого, не исключены форс-мажорные обстоятельства, которые могут привести к необходимости доступа к трубам канализации и водоснабжения.

Поэтому в рамках данной статьи мы ответим на вопросы:

- Надо ли обеспечивать ремонтопригодность коммуникаций под плитным фундаментом.

- Как правильно прокладывать «неизвлекаемые» коммуникации под плитным фундаментом и УШП.

- Какие инженерные решения позволяют отремонтировать или заменить трубы канализации и водоснабжения, закопанные под монолитной плитой.

Ремонт коммуникаций под плитным фундаментом: за и против

Если изучить темы на FORUMHOUSE, связанные с прокладкой труб водоснабжения и канализации под плитными фундаментами, то условно можно разделить пользователей портала на два лагеря. Первые — те, кто полагает, что инженерные коммуникации в обязательном порядке должны быть пригодны для ремонта. Вторые считают, что все проблемы с «инженеркой» возникают из-за нарушений строительных норм и правил, применения материалов плохого качества либо использованных не по назначению. Т.е., если сделать все, как надо, то и о коммуникациях можно не беспокоиться.

Знаю случай, когда трубы тёплого пола фундамента УШП сборщики мебели повредили, просверлив их в 2-х местах. Монтажников, приехавших устанавливать гардероб, просто забыли предупредить, что пол сверлить нельзя.

Поделюсь своим опытом. Заказчик через год решил самостоятельно подключить водоснабжение. Пришли «специалисты» и подключились к трубам, выведенным из фундаментной плиты. Чем и как опрессовывали, под каким давлением, никто не смотрел. На следующий день в системе упало давление, а затем из-под отмостки забил фонтанчик воды.

Если пробитые трубы тёплого пола ещё можно восстановить, вскрыв напольное покрытие и раздолбив верхний слой бетона, то что делать, если в канализацию (особенно с разветвлёнными трассами) по ошибке спустили памперс? Ведь трубы «похоронены» под фундаментом.

Или из-за ошибок, допущенных на стадии монтажа труб, со временем в трассе образовалась течь, и вода стала замачивать грунтовое основание. От ошибок не застрахован никто. Даже опытные домовладельцы могут недосмотреть за рабочими, которые, например, меняя плитку в ванной комнате, спустят в унитаз остатки клея и мусора. Или в ходе ремонта в трубопровод попадёт смесь для наливного пола.

Вариантов множество. Каждый из них может привести к дорогостоящему ремонту и сложным работам, связанным с подкопом под плиту фундамента. Причём, зачастую это невозможно сделать, не разрушив тщательно утрамбованную песчаную подушку, которую затем (после ликвидации аварии) невозможно доуплотнить до первоначального состояния.

Конечно, можно руководствоваться правилом, что оптимальное решение проблемы инженерных коммуникаций под плитным фундаментом — их полное отсутствие. Но есть и другие варианты:

- Грамотно спроектировать инженерные коммуникации. Это позволит эксплуатировать трубы водоснабжения и канализации в течение всего срока службы здания, без необходимости ремонта «инженерки». Не рассматриваем аварийные ситуации, возникшие по вине пользователей, грубо нарушивших правила эксплуатации системы.

- Устройство футляров, в которых протягиваются трубы, и приямков, обеспечивающих прямой доступ к коммуникациям. В этом случае, при необходимости, пользователь может прочистить или отремонтировать коммуникации. Данный вариант влечёт за собой усложнение конструктива плиты и увеличение строительной сметы.

Особенности монтажа инженерных коммуникаций под плитным фундаментом

Споры о том, делать или нет ремонтопригодные коммуникации под плитным фундаментом, напоминают баталии, связанные с монтажом электропроводки в деревянных и каркасных домах путём прокладки кабеля в металлических трубах.

Ошибочно думать, что, смонтировав инженерные коммуникации в специальных гильзах и устроив в плите приямок, обеспечивается 100-процентная надёжность системы. Все усилия и затраты бессмысленны, если на начальном этапе монтажа допущены ошибки.

Поэтому сначала расскажем, как правильно смонтировать инженерные коммуникации под плитой без использования футляров.

Во-первых, запоминаем главное правило: надеяться на то, что нанятые рабочие, даже под присмотром бригадира/прораба, сделают прокладку коммуникаций правильно, вряд ли стоит. Только личный контроль застройщиком каждого этапа или полностью самостоятельно выполненная работа (на основе полученных знаний) спасёт от проблем в будущем. Во-вторых — перечислим базовые принципы прокладки канализационных труб и трассы водоснабжения под плитным фундаментом:

- Траншеи под трубы копаются в уже уплотнённой песчаной подушке.

- Перед укладкой труб дно выкопанной траншеи утрамбовывается.

- Трубы в траншею укладываются с определённым уклоном, заданным при её устройстве. Сеть ведём прямыми трассами.

- Избегаем прокладки канализации в виде сложных веток с множеством боковых отводов и поворотов.

- Минимизируем длину магистрали до ввода в септик. Для этого все водопотребители группируются как можно компактнее, а не ставятся в противоположных концах дома. В двухэтажных домах санузлы проектируются друг над другом.

- Стыкование труб ведётся с использованием жидкого мыла. Следим, чтобы уплотнительные резинки не подвернулись и не разорвались. Трубы вставляются друг в друга не до упора, а с небольшим люфтом, обеспечивающим подвижку в соединении.

- Уложенные трубы засыпают песком, который также утрамбовывается.

- До и после засыпки песком уложенные трубы проверяют на герметичность путём заполнения трассы водой на 24 часа с заглушенными выходами.

- Выход канализационной трубы сквозь тело плиты перед заливкой бетоном оборачивают изолоном, что, за счёт эластичной вставки, развяжет конструкции.

- Над плитой устраивают прочистку для канализации.

Правильность выдержанного уклона канализации можно проверить «дедовским» способом. Взять горсть глины, смять её в шар, обернуть газетной бумагой и опустить в трубу. Затем заливают в канализацию 5-6 литров воды. «Мячик» должен выйти с конца трассы. Если для этого требуется более 10 литров воды, или колобок не выкатился, значит на этапе сборки труб или формирования уклона допущены ошибки.

Воду в плиту заводим так: берём ПНД трубу диаметров в 32 мм и закладываем её в гильзе из ПНД трубы большего диаметра.

Что касается сроков службы системы, то на канализационные трубы производители обычно дают гарантию 30-50 лет. Это — при условии эксплуатации в многоквартирном доме. В частном домостроении нагрузка (поток сточных вод) в разы меньше. Т.е. срок службы труб должен быть больше. В случае возникновения засора, канализацию прочищают сантехническим тросом через ревизионные люки, расположенные в санузлах.

На мой взгляд, от идеи прокладки труб в гильзах с приямками больше вреда, чем пользы. Застройщик, надеясь, что это его спасёт, забывает о главном — грамотном проектировании.

Также обратимся к зарубежному опыту строительства утеплённого плитного фундамента с контуром водяного отопления (УШП к нам пришла оттуда). В Швеции или Германии просто закапывают коммуникации (трубы водоснабжения и канализации) без всяких футляров и приямков, и система работает долгие годы. Причём все дома строятся строго по проекту с участием специалистов технадзора.

Особенности устройства ремонтопригодных коммуникаций под плитными фундаментами

Рассмотрев базовые принципы прокладки коммуникаций в плитном фундаменте, переходим к способам устройства ремонтопригодных инженерных сетей. Для чего это делается? Если исключить вариант: при монтаже «инженерки» накосячили строители, то движущей силой усложнения устройства плитного фундамента, с приямками и футлярами, становится срок службы здания и самих труб.

Соблюдаем принцип разумной достаточности. Т.е., если производитель указывает, что срок службы полимерной трубы составляет 50 лет (и это подтверждается документально), и при строительстве дома застройщик рассчитывает, что коттедж прослужит ему этот срок, то система сбалансирована.

Если владелец дома решит построить здание со сроком службы 100 лет и больше, то возникает опасение, прослужат ли коммуникации (даже грамотно построенные) весь период. Или в один момент (уже в преклонном возрасте или детям) придётся думать, что делать с засорившимися/потёкшими трубами, закопанными под плитой. Нельзя также исключать вероятность, что задуматься о ремонте коммуникаций придётся гораздо раньше.

Я полагаю, что проблема с коммуникациями может возникнуть уже через 10 лет, поэтому планирую сделать их ремонтопригодными. Думаю, что дополнительные затраты оправданы при условии, что ремонтопригодность достигается простым и надёжным способом.

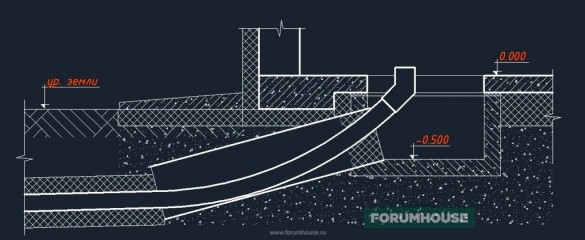

Смонтировать ремонтопригодную систему можно, если вести канализационные трубы и трубы водоснабжения в футлярах — гильзах, сделанных из труб большего диаметра. Коммуникации выводятся в приямок (кессон, смотровой колодец), который обустраивается в котельной/техническом помещении и закрывается декоративной крышкой.

Обычно для футляра берутся асбестоцементные трубы, причём вывод трубы делается за периметр фундамента и утеплённой отмостки, в дополнительный приямок. В случае протечки трассы вода или канализационные стоки потекут по футляру/гильзе в приямок, а не под фундамент. Также трубу в футляре (например, на воду), в крайнем случае, можно протянуть заново. Интересны технические нюансы подобной системы.

Я считаю, что приямок под плитой хотя и усложняет строительство, но зато позволяет обустроить простую и надёжную, ремонтопригодную инженерную систему. С приямком значительно проще отремонтировать или заменить трубу под домом, если что-то забилось — прочистить с разборкой колен.

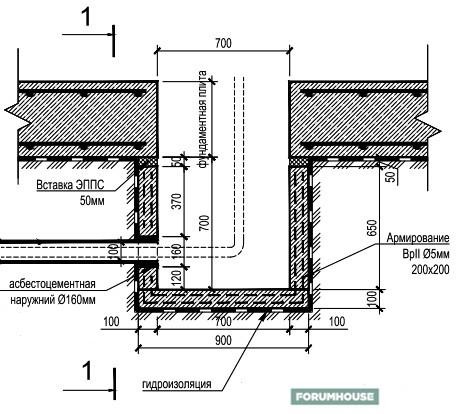

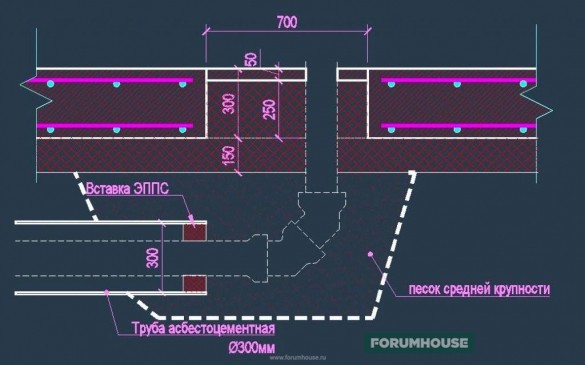

Приямок представляет собой монолитный бетонный короб с дном (или, как вариант, засыпать на дно щебень) размером 700х700х700 мм. Сначала заливаем приямок, затем поверх него возводим фундаментную плиту. В приямок заводятся футляры — асбестоцементные трубы диаметром 160 и 110 мм, под канализацию и воду соответственно.

Альтернативой монолитному приямку могут стать доборные колодезные кольца диаметром 0.7 или 1 метр и высотой 0.6 м. Либо приямок сваривается из металла, как кессон под размещение насосного оборудования при скважинном водоснабжении. Подходит вариант и из 200-х литровой бочки, замоноличенной под плитой.

Главное требование при строительстве приямка – надёжная гидроизоляция и развязывание конструкции с фундаментной плитой. Для этого сверху приямка устанавливается вставка (т.н. деформационный шов/зазор) из эластичного материала, способного компенсировать подвижку конструкции. Например, ЭППС толщиной 5 см, или можно несколько раз обернуть колодезное кольцо вспененным полиэтиленом толщиной 10 мм. Это обеспечит раздельную работу приямка и фундаментной плиты.

Важно помнить, что проём приямка существенно ослабляет плиту, и при его устройстве увеличивается риск возникновения трещин в углах. Поэтому расположение приямка следует тщательно продумывать и избегать его размещения в зоне максимальных напряжений. Также требуется отдельный расчёт правильного армирования.

Организовав приямок, решают следующие задачи:

- Обеспечивается ремонтопригодность коммуникаций.

- При необходимости можно заменить трубы.

- В приямке можно установить насосную станцию.

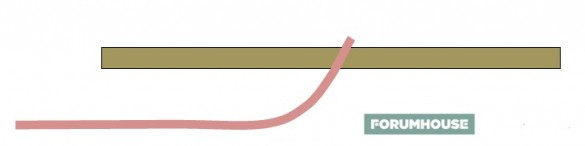

Вместо асбестоцементной трубы воду можно завести по трубе ПНД диаметром 80 мм, плавно изогнув её на входе в тело плиты и протянув внутри ПНД трубу диаметром 32 мм.

Приямок желательно закладывать у стены, чтобы минимизировать длину трасс под плитой и поставить в доме один фановый стояк.

Ещё один вариант прокладки канализации под УШП — от пользователя FORUMHOUSE с ником Alexandr1974. Участник предложил использовать в качестве канализационной трубы гофрированную полимерную трубу диаметром 10 см. Труба ведётся в утеплённом пенопластовом коробе, который завёрнут в армированную полиэтиленовую плёнку.

В данном варианте, т.к. гофрированная труба обладает гибкостью, ремонт канализации прост: нужно откапать траншею, достать трубу, вставить новую через гильзу в приямок и закопать траншею. Главное — выдержать необходимый уклон трассы.

Еще одна схема проведения ремонтопригодных коммуникаций.

Расскажу, как я провёл ремонтопригодные коммуникации у себя под плитой. Канализация под плитой уложена в асбоцементную трубу. В плите сделан приямок размером 40х70 см. Вода (в ПНД трубе) заведена через обычную рыжую канализационную трубу. В случае аварии вода стечет по рыжей трубе в присоединительный колодец, и грунт не размоет. Крайний вариант — протянуть трубу меньшего диаметра, а канализационную трубу можно заменить через футляр или добраться до неё, сделав подкоп со стороны гаража (там меньше нагрузки).

Для плавного поворота трассы соединение двух труб делаем не под одним углом в 90 градусов, а используя два угла под 45 градусов.

Я тоже за ремонтопригодность коммуникаций под УШП. Не понимаю, как можно заложить трубы на неизвлекаемость. В жизни всякое может случиться, а стоимость системы по замене труб не соизмерима со стоимостью риска загубленного фундамента и дома.

Пользователь сделал в фундаменте микроподпол, утеплённый ЭППС, размером 3500х4500х90 мм, под всем санузлом и котельной. В мини-подвал ввели водопровод от скважины, вывод водопровода в гараж и в баню, вместе с кабелями. С другой стороны вывели канализацию, выводы горячей и холодной воды. Также сделали резервные закладки гильз.

Все коммуникации от водопотребителей — унитаза, раковины, душа, стиральной машины) опустили вниз сквозь плиту перекрытия подпола. Доступ в микроподпол осуществляется через напольный люк, замаскированный сверху плиткой в цвет пола.

Кроме этого, санузел второго этажа расположен прямо над первым. Коммуникации на кухню идут черед ПНД трубу диаметром 50 мм. На полу подвала смонтирован приямок с выводом в колодец. В случае протечки это позволит избежать затопления микроподпола.

Конечно, это не самый дешевый вариант, зато обеспечена полная ремонтопригодность системы.

Подведение итогов

Окончательное решение — делать или нет ремонтопригодные коммуникации под плитным фундаментом или УШП — выбор застройщика и проектировщика. Каждый конкретный случай следует рассматривать в индивидуальном порядке, в зависимости от проекта дома, его конструктива, несущей способности грунта и возможности тщательного контроля всех строительных процессов. Любая ошибка, допущенная при устройстве коммуникаций в плитном фундаменте, обходится дороже, чем, например, в ленточном.

При устройстве «инженерки» помним: коммуникации — это комплекс систем, где каждый элемент тесно взаимосвязан друг с другом. Надеяться на то, что, сделав футляры и приямок, мы обезопасили себя от проблем, и можно спустя рукава смонтировать систему водоснабжения и канализации – глубочайшее заблуждение! Во главу угла всегда ставится грамотный проект и качественно выполненные работы.

В теме на FORUMHOUSE можно задать вопрос и получить ответ специалистов по устройству ремонтопригодных коммуникаций под плитным фундаментом. Также на нашем портале собраны подробные рекомендации по строительству фундамента УШП.

Источник