Соединение стен смежных строений

Очень часто застройщики сталкиваются с проблемой, связанной с объединением фундаментов двух строений, возводимых не одновременно (возведение нового дома рядом со старым, или же строительство одного дома в два этап — по полдома в сезон). Различие может быть и в весе строений (дом, к которому пристроен гараж или легкая веранда, крыльцо. ).

Желание объединить фундаменты подобных строений понятно. Никому не хочется иметь ступеньки в полу или трещины в стенах.

Правило возведения подобных фундаментов связано с основным законом фундаментов: чем больше нагрузка на него, тем он больше подомнет грунт под собой и просядет. Именно поэтому, на период строительства между фундаментами соседних строений должен быть организован разрыв (технологический стык).

Другое правило возведения фундамента смежного строения — они должны относится к одному типу по глубине заложения (незаглубленный, мелкозаглубленный или заглубленный).

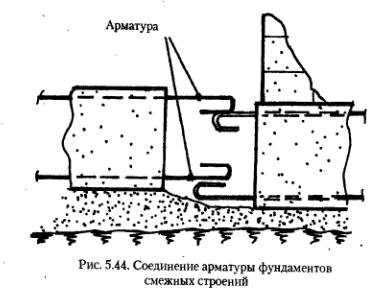

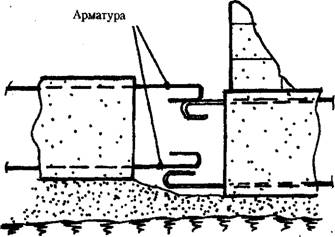

Обычно, разрыв оформлен в виде зазора в 20 — 40 см, в котором располагаются концы арматуры соединяемых фундаментов (рис. 5.44.).

По завершению строительства обоих строений, когда фундаменты просядут, зазор заполняют бетоном.

Обращаем внимание на то, что по весне несущая способность грунта снижается из — за повышения его влажности. Так что строение, возведенное на новом фундаменте, по весне ещё дополнительно просядет. Отсюда и правило: фундамент должен один сезон отстояться перед его окончательным соединением со старым фундаментом.

Пристройка к дому, как правило, имеет три стены. На что необходимо обратить внимание при их возведении. Две стены, примыкающие к прежнему строению, не устойчивы от боковых нагрузок, поэтому, если по длине стена больше 3-4 метров, то её необходимо либо надежно соединить с домом, либо создать короткую поперечную стенку (рис. 5.45).

Что касается стен соединяемых строений, то зазор по стыку стен должен быть 3-10 см. В него необходимо сделать выпуск арматуры со стороны соединяемых стен. Зазор заполняется раствором через год после завершения строительства.

Если арматуру из стен выпустить уже невозможно, то зазор перекрывают армирующим поясом (рис. 8.18) на уровне верхнего перекрытия. Такой прием позволяет избежать раскрытия стыка.

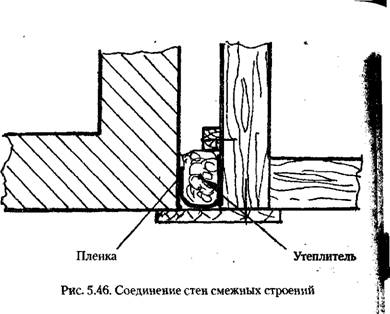

Если соединяются дома деревянный и каменный, то в зазор между стенами закладывают утеплитель (минвата, пена), закрытый с внешней стороны полиэтиленовой пленкой. Утеплитель закрывают доской. В этом случае надо предполагать возможность их относительного перемещения в результате постоянной усадки деревянных стен (рис. 5.46). Зазор раствором не заполняют.

Утепление и заделку стыка выполняют после возведения стен.

Если имеются два каменных смежных строения и в дальнейшем предполагается увеличение этажности одного из них, то стык между стенами раствором не заполняют, а его утепление и герметизацию следует выполнять по схеме, показанной на рисунке 5.46. На следующий сезон, после завершения этого этапа строительства, зазор и между стенами и по фундаменту можно заполнить раствором.

Если дом, к которому требуется сделать пристройку, имеет незаглубленный или мелко заглубленный фундамент, то это лучше выполнить по способу ТИСЭ, разработанному автором для возведения протяженных стен на любых типах грунтов (см. раздел «Возведение протяженных стен»).

Источник

Соединение стен смежных строений

- ЖАНРЫ 360

- АВТОРЫ 276 593

- КНИГИ 651 768

- СЕРИИ 24 891

- ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 609 804

Индивидуальное строительство в России за последние два десятилетия приобрело особый размах. Но, к сожалению, построить для себя жилой дом или дачу для сезонного проживания могут далеко не все. Основные сложности в этом связаны с большой стоимостью жилья. Высокие цены на строительные материалы и на само строительство не дают обзавестись жильем семьям с ограниченным достатком.

Имея достаточно средств, можно прибегнуть к услугам специалистов, которые создадут проект дома, построят «коробку», оснастят её инженерным оборудованием и выполнят отделку «под Европу». При ограниченных средствах застройщик сможет существенно сократить затраты на строительство, создавая проект «под себя», находя дешевые строительные технологии, принимая участие в самом строительстве. Для этого будущий застройщик должен научиться разбираться во всем, что касается строительства, да и во многом другом, что связано с отделкой и обустройством жилья. Такой подход может удешевить строительство более чем в два раза.

В процессе изучения информации вместе с ответами у начинающего застройщика возникнет множество вопросов, и некоторые из них будут связаны с выбором фундамента. Вникая в суть устройства фундаментов, знакомясь с ними по книгам и рекламным проспектам, изучая опыт своих соседей, многие застройщики еще более запутываются от обилия вариантов и предложений. Преимущества и недостатки, свойственные тому или иному виду традиционного фундамента, вместе со сложностью в оценке несущей способности грунта ведут к затруднению в выборе правильного решения, а именно:

— незаглубленные плитные фундаменты (рис. 1, а) требуют квалифицированного подхода к выполнению проекта; связаны с минимальными объемами земляных работ, но отличаются большой материалоемкостью железобетонной плиты, значительными затратами труда и средств, связанными с армированием и бетонированием;

— мелкозаглубленный фундамент (рис. 1, б) потребует выполнения сложного расчета, привязанного к конструкции дома и к свойствам грунта; он чувствителен к просадочным и пучинистым процессам, проходящим в грунте; связан с выполнением значительного объема работ по удалению грунта, по устройству опалубки и по бетонированию;

— заглубленный ленточный фундамент (рис. 1, в) потребует проведения большого объема работ, связанных с выемкой грунта, с устройством опалубки, бетонированием или монтажом фундаментных блоков с привлечением к работе тяжелых подъемно–транспортных средств; в большей степени это подходит для многоэтажного дома;

— столбчатый заглубленный фундамент (рис. 1, г) ограничен по своему применению, т. к. для строительства тяжелых домов площадь пятки опор оказывается слишком малой (низкая несущая способность), а при возведении легких строений слишком большой может оказаться площадь боковой поверхности опор (возможен подъем опор мерзлым грунтом);

— столбчатый фундамент с расширенной нижней частью (рис. 1, д) имеет высокие эксплуатационные характеристики, но связан с выполнением значительного объема земляных работ, с созданием опор по технологически сложной схеме;

— свайный фундамент (рис. 1, е) повлечет большие затраты на приобретение свай, их доставку и внедрение в грунт с применением специальных механизированных средств.

Рис. 1. Типовые фундаменты: А — незаглубленный на плите; Б — мелкозаглубленный; В — заглубленный ленточный; Г — столбчатый; Д — столбчатый с расширенной нижней частью; Е — на сваях; 1 — плита; 2 — лента мелкозаглубленная; 3 — граница промерзания; 4 — лента заглубленная; 5 — ростверк; 6 — опора; 7 — свая

Возведение фундамента — для застройщиков это не только сложности с выбором удачной схемы, но и большие затраты, связанные с его устройством. В некоторых случаях до 30% стоимости дома уходит на фундамент.

Среди некоторых застройщиков бытует ошибочное мнение, что создание надежного фундамента связано со значительными материальными затратами; что большие расходы на фундамент — это абсолютная гарантия его прочности.

Опираясь на подобную позицию, состоятельные застройщики делают фундамент мощный, заглубленный по всему периметру на глубину промерзания, не жалея на это ни труда, ни средств, даже если дом относительно легкий, из бруса (рис. 2, а). Другая крайность — суперэкономия, когда тяжелый дом опирают на фундамент с низкой несущей способностью (рис. 2, б).

Рис. 2. Несоответствие мощности фундамента и веса дома: А — фундамент излишне мощный; Б — фундамент слишком слабый

Сразу отметим, что затратный подход к выбору фундамента, который будет уместен для многоэтажного дома, в индивидуальном строительстве, как правило, не всегда оправдан. Более того, если сам дом легкий (брусовой или щитовой), то выбор такого фундамента может оказаться ошибочным: в первую же зиму пучинистый грунт его неравномерно поднимет.

Экономный подход к фундаменту также может иметь свои отрицательные стороны. Желание снизить затраты, используя подручные материалы, оправдано не во всех случаях.

На одном из соседних участков я увидел, как сгружали мощные железобетонные столбы–опоры с железной дороги, которые использовались для навески контактных проводов и отслужили свой срок. Другие соседи поведали, что хозяин будет из них делать опоры под фундамент, разделывая на две части. Я прикинул, что даже если они и достались ему даром, затраты на их доставку, погрузку–разгрузку, разделку опор с мощным армированием, бурение скважин, монтаж половинок — это весьма неслабые расходы. Их несущая способность относительно невысока, т. к. они будут воспринимать нагрузку только нижним срезом, а не как забивные или набивные сваи — трением о грунт по боковым поверхностям. Хозяин этих свай — не богатый застройщик; но, похоже, бесплатный стройматериал оказался сильнее здравого смысла.

Раз речь зашла о стройматериалах, приобретенных даром, то можно привести и еще один достаточно распространенный случай неудачного их использования. Часто при бетонировании фундамента в качестве арматуры застройщики используют мощные стальные профили, трубы или прутки арматуры большого сечения (что достали). Не вдаваясь в подробные объяснения, заметим, что таким образом вместо прочного железобетона, в котором бетон работает совместно с металлом, отливается обычный бетон, плохо работающий на разрыв и изгиб. Стальные же элементы, имея большую площадь поперечного сечения и не имея относительно хорошего сцепления с бетоном, не могут работать с ним вместе, как не могут работать вместе гвоздь с резиной. Армирование бетона — это не свалка металла. Это — правильный выбор сечения арматуры и организованное его распределение в бетонном массиве.

Да что говорить о застройщиках. Не все строители–профессионалы четко разбираются в фундаментах, даже имея некоторый практический опыт. Дело в том, что фундамент — это неповторимая область строительства, в которой каждый раз при строительстве нового дома возникает иная ситуация, не похожая на предыдущую.

Так как же возвести надежный фундамент с существенным сокращением затрат?

В 1996 г. автором был разработан ручной фундаментный бур ТИСЭ–Ф весом около 7 кг, с которым создавать опоры с расширенной нижней частью стало значительно проще (рис. 3, а). В том же году фундаментный бур ТИСЭ–Ф был отмечен «Золотой медалью ВВЦ».

Столбчато–ленточный фундамент, возводимый по технологии ТИСЭ (рис. 3, б), вобрал в себя достоинства и исключил недостатки, свойственные вышеназванным типовым фундаментам. Простота оборудования ТИСЭ и самой технологии, не значительный объем земляных работ, оптимально низкий расход строительных материалов, большая надежность фундамента на пучинистых грунтах сделали его доступным и полезным для большинства застройщиков.

Источник

ВОЗВЕДЕНИЕ СМЕЖНЫХ СТРОЕНИЙ

Очень часто застройщики сталкиваются с проблемой, связанной с объединением фундаментов двух строений, возводимых не одновременно (возведение нового дома рядом со старым, или же строительство одного дома в два этап — по полдома в сезон). Различие может быть и в весе строений (дом, к которому пристроен гараж или легкая веранда, крыльцо. ).

Желание объединить фундаменты подобных строений понятно. Никому не хочется иметь ступеньки в полу или трещины в стенах.

Правило возведения подобных фундаментов связано с основным законом фундаментов: чем больше нагрузка на него, тем он больше подомнет грунт под собой и просядет. Именно поэтому, на период строительства между фундаментами соседних строений должен быть организован разрыв (технологический стык).

Другое правило возведения фундамента смежного строе-

Рис. 5.44. Соединение арматуры фундаментов смежных строений

Ния — они должны относится к одному типу по глубине заложения (незаглубленный, мелкозаглубленный или заглубленный).

Обычно, разрыв оформлен в виде зазора в 20 — 40 см, в котором располагаются концы арматуры соединяемых фундаментов (рис. 5.44.).

По завершению строительства обоих строений, когда фундаменты просядут, зазор заполняют бетоном.

Обращаем внимание на то, что по весне несущая способность грунта снижается из — за повышения его влажности. Так что строение, возведенное на новом фундаменте, по весне ещё дополнительно просядет. Отсюда и правило: фундамент должен один сезон отстояться перед его окончательным соединением со старым фундаментом.

Пристройка к дому, как правило, имеет три стены. На что необходимо обратить внимание при их возведении. Две стены, примыкающие к прежнему строению, не устойчивы от боковых нагрузок, поэтому, если по длине стена больше 3-4 метров, то её необходимо либо надежно соединить с домом, либо создать короткую поперечную стенку (рис. 5.45).

Рик, 5,45. Боковое подкрепление стен смежного строения

Что касается стен соединяемых строений, то зазор по стыку стен должен быть 3-10 см. В него необходимо сделать выпуск арматуры со стороны соединяемых стен. Зазор заполняется раствором через год после завершения строительства.

Если арматуру из стен выпустить уже невозможно, то зазор перекрывают армирующим поясом (рис. 8.18) на уровне верхнего перекрытия. Такой прием позволяет избежать раскрытия стыка.

Если соединяются дома деревянный и каменный, то в зазор между стенами закладывают утеплитель (минвата, пена), закрытый с внешней стороны полиэтиленовой пленкой. Утеплитель закрывают доской. В этом случае надо предполагать возможность их относительного перемещения в результате постоянной усадки деревянных стен (рис. 5.46). Зазор раствором не заполняют.

Утепление и заделку стыка выполняют после возведения стен.

Если имеются два каменных смежных строения и в дальнейшем предполагается увеличение этажности одного из них,

То стык между стенами раствором не заполняют, а его утепле — 1′ ние и герметизацию следует выполнять по схеме, показанной на рисунке 5.46. На следующий сезон, после завершения это- го этапа строительства, зазор и между стенами и по фундамен — и ту можно заполнить раствором. ■

Если дом, к которому требуется сделать пристройку, имеет Я незаглубленный или мелко заглубленный фундамент, то это Щ лучше выполнить по способу ТИСЭ, разработанному автором Я для возведения протяженных стен на любых типах грунтов Я (см. раздел «Возведение протяженных стен»). і

Источник