- Грунт и фундамент. Виды и характеристики

- Характеристика грунта

- Глубина промерзания грунта

- Тип строения

- Материал для фундамента

- Виды фундаментов

- Столбчатый фундамент

- Столбчатый фундамент с перевязкой

- Мелкозаглубленный ленточный фундамент

- Глубокозаглубленный ленточный фундамент

- Фундамент в виде монолитной плиты

- Свайный тип фундамента

- Определяем свойства грунтов на участке застройки.

- I. Вид несущего грунта

- II. Уровень грунтовых вод

- III. Глубина промерзания грунта

- IV. Степень пучинистости грунтов

Грунт и фундамент. Виды и характеристики

Грунт и фундамент. Виды и характеристики

Строительство дома — значительное событие в жизни любого человека. Тем более что на каждого оно выпадает не более одного-двух раз в жизни. И хотя в поэзии и литературе исторически сложился стереотип, что дом это стены и крыша, но основой дома всегда является фундамент, потому, что от него зависит долголетие всего здания, а значит и стен, и крыши. И задумывая дом для своей семьи, надо начинать именно с этой, самой незаметной, но самой главной части дома — с его фундамента.

Самые популярные виды фундамента в дачном и загородном строительстве — это мелкозаглубленные ленточные фундаменты и столбчатые с перевязкой. Выбор фундамента по соображениям «цена/качество» производится по следующим критериям:

- характеристика грунта

- глубина промерзания грунта

- тип строения

Давайте более подробно разберем каждый из этих критериев.

Характеристика грунта

Каменистые и скалистые грунты — грунтом их назвать можно условно, поскольку они представляют собой камень, который не подвержен никакому влиянию влаги, не промерзает, и не изменяет своих свойств в нормальных погодных условиях. Это идеальный фундамент сам по себе.

Хрящеватые грунты — состоят из гравия и обломков камней. Так же отличается высокой прочностью и является прекрасной основой под фундамент. Глубина закладки фундаментов при таких грунтах не зависит от глубины промерзания.

Песчаные грунты — слабопромерзаемые грунты на незначительную глубину (50-100 см). Хорошо пропускают воду, уплотняются, трамбуются. Фундаменты в таком грунте не замокают.

Глинистые грунты — состоят из очень мелких частиц чешуйчатой формы. В отличие от песка, глина хорошо вбирает и удерживает влагу (в основном своей поверхностью). Поэтому при замерзании неуплотнённой глины происходит вспучивание глины (из-за расширения воды при замерзании). Уплотнённая глина менее склонна к расширению и является слабопучинистой.

Суглинки и супеси — представляют собой смесь песка и глинистых частиц. В зависимости от превалирования того или иного компонента, грунт ведет себя соответственно.

Торфяные грунты — представляет собой осушенные и не очень болота. Обычно сильно насыщены влагой (торф может впитать в себя примерно 6-8 объемов воды, относительно своего первоначального объема). С чрезвычайно высоким уровнем залеганием грунтовых вод.

Глубина промерзания грунта

Глубина промерзания грунта сильно зависит от его типа. Скалистые грунты считаются непромерзаемыми. Конечно, они охлаждаются до отрицательных температур. Но поскольку они абсолютно не содержат воды, свои характеристики и линейные размеры они меняют незначительно. Например, коэффициент температурного линейного расширения гранита — 0,000008 на 1°. Для сравнения: лед расширяется (сжимается) в 6 раз сильнее, а вода — почти в 100 раз!

Соответственно, чем сильнее насыщен грунт водой, тем сильнее он пучится при замерзании. При этом он, конечно, воздействует и на фундамент. Это воздействие может выражаться в выталкивании фундамента из земли (особенно весной), его разрыве (в вертикальном или горизонтальном направлении).

Факторы грунта и глубины промерзания застройщик воспринимает как данность. Он не в силах на них повлиять или изменить, может выбрать только при покупке самого участка. И если вы еще только собираетесь покупать участок, следует задуматься, стоит ли связываться с торфяными или глинистыми участками. Ведь проблемы со строительством могут быть такими, что мало не покажется. Не говоря уже о материальных затратах.

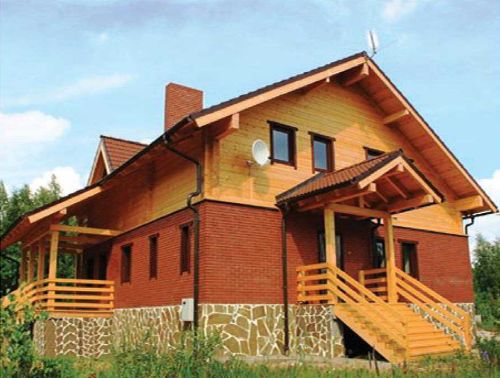

Тип строения

Разумеется, нагрузка на фундамент легкой каркасной конструкции и дома со стенами в 2,5-3 кирпича с перекрытиями из бетонных плит отличаются. Поэтому прежде чем выбрать какой-то тип фундамента, необходимо определиться и с самим строением. Строить тяжелый кирпичный 2-х этажный дом на зыбком осушенном болоте может только отчаянный оптимист. Тут скорее бы подошел легкий каркасный дом на проветриваемом фундаменте — плите.

Так же на выбор типа фундамента влияет желание застройщика иметь подвал, цокольный этаж или погреб. Ведь фундамент не обязательно должен быть либо только ленточным, либо только столбчатым. К выбору фундамента следует подходить творчески, потому что стоимость устройства того или иного вида фундамента различаются даже не в разы, а в десятки раз.

Если в местности, где вы собираетесь возводить дом, уже есть жилые строения, есть смысл поинтересоваться устройством их фундамента. Таким образом, вы узнаете, есть ли у их владельцев какие-то проблемы с фундаментом. Любой фундамент надо стараться устроить так, чтобы его нижняя часть располагалась ниже глубины промерзания. Свойства грунта на такой глубине стабильны, предсказуемы и такой правильно устроенный фундамент решает практически все возможные проблемы. Но это уже определяется бюджетом строительства.

Материал для фундамента

Самые популярные материалы фундамента — это бутобетон, железобетон, кирпич. Бутобетон — это смесь песчано-цементного раствора и достаточно крупных камней. Камни соприкасаются друг с другом, а раствор служит клеем, заполняющим все остальное пространство между камнями и исключающим их смещение. Фундамент достаточно надежен, но применяют его только там, где нет дефицита крупных камней, а также на легких грунтах (песчаные, скалистые). В глиняных грунтах такой фундамент может быть разорван и дать трещину.

Фундамент из бутобетона

Железобетон — смесь цемента, песка и щебня. Армирован сеткой или прутьями арматуры в зависимости от направления нагрузки (давление мерзлого грунта). Самый популярный материал для фундамента. Он дешев, прочен, допускает создание монолитных конструкций сложной конфигурации. При изготовлении таких фундаментов особенно с применением бетонных вибраторов, получаются чрезвычайно надежные и крепкие фундаменты.

Фундамент из железобетона

Кирпич — применяется исключительно для надземной частей фундамента и цокольных частей. Закладывать кирпич ниже уровня грунта категорически нельзя. Кирпич очень гигроскопичен и во влажном состоянии легко разрушается даже легкими морозами. Кроме того, кирпич просто растворяется в грунте за десяток-другой лет, особенно силикатный.

Фундамент из кирпича

Виды фундаментов

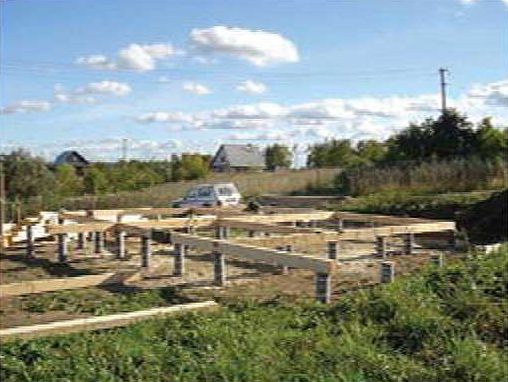

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент наиболее эффективен для пучинистых грунтов. Этот вид фундамента самый распространенный и дешевый. Столбчатый фундамент может быть выполнен из любых материалов: песка, камня, кирпича, бетона, а также из деревянных и железобетонных столбов, металлических и асбестоцементных труб. По расходу материалов и трудовым затратам столбчатый фундамент в 1,5-2 раза, а при глубоком заложении в 3-5 раз дешевле ленточного. Например, при небольших нагрузках можно сделать столбчатый фундамент из монолитного железобетона. Столбчатый фундамент самый надежный и экономичный фундамент для сложных почв. Сделать его достаточно просто.

Вместе с тем у столбчатого фундамента есть и недостатки. В горизонтально-подвижных грунтах его устойчивость к опрокидыванию недостаточна, и для погашения бокового сдвига требуется устанавливать балки между столбами. Также ограничено применение этого вида фундамента при строительстве домов на слабонесущих грунтах с тяжелыми стенами. Кроме того, при использовании столбчатого фундамента возникают определенные сложности с устройством цоколя, если при ленточном фундаменте цоколь образуется как бы сам собой, являясь продолжением фундамента, то при столбчатом заполнение пространства между столбами, стеной и землей дело относительно сложное и трудоемкое.

Столбчатый фундамент с перевязкой

Столбчатый фундамент с перевязкой позволяет в некоторой степени избежать проблемы с «гулянием» столбиков. Перевязку еще называют «рындбалкой». Рындбалка значительно улучшает качество фундамента и позволяет строить на таком фундаменте даже кирпичные здания с нетолстыми стенами. Но устройство рындбалки (перевязки) значительно удорожает и усложняет фундамент. Поскольку требует единого армирования (перевязки арматуры) как в балке, так и в столбике. Рындбалку располагают либо по поверхности грунта, либо с небольшим заглублением, устроив под ней песчаную подушку.

Столбчатый фундамент с перевязкой

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент представляет собой монолитную железобетонную конструкцию (как минимум по уровню грунта) и надстройку из кирпича. Глубина залегания ленты — 50-70 см, иногда меньше. Под лентой устраивается песчаная подушка 20-30 см толщиной. Такой фундамент позволяет уже применять в качестве перекрытий бетонные пустотные плиты и возводить любое малоэтажное здание. При хорошей гидроизоляции можно обустроить как минимум подпол, а иногда и погреб внутри периметра фундамента.

Весьма полезным при устройстве такого фундамента будет устроить заглубления в виде шурфов с периодичностью 1,5-2 м или чаще. Например, высверлив шурфы с помощью бура. Глубина шурфов — ниже глубины промерзания.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Глубокозаглубленный ленточный фундамент

Глубокозаглубленный ленточный фундамент один из самых надежных фундаментов. От мелкозаглубленного отличается тем, что не только шурфы, а вся монолитная лента заглублена на уровень ниже промерзания грунта. Это обеспечивает непоколебимость конструкции практически на любых грунтах. Одновременно как бы образуется пространство подвала или погреба. Единственно возможный вид фундамента, если необходимо наличие подвала.

Глубокозаглубленный ленточный фундамент

Фундамент в виде монолитной плиты

Фундамент в виде монолитной плиты подходит для строительства серьезного дома на торфяных или глинистых грунтах с высокой степенью пучения. Устройство такого фундамента практически не требует никаких земляных работ, кроме отсыпки песчаной подушки 20-30 см. Затем на подушке отливается монолитная плита под размер дома и даже чуть больше. Дом как бы плавает на таком фундаменте, и состояние грунта слабо влияет на его самочувствие.

Как ни странно, такой фундамент весьма не дорог, именно за счет исключения земляных работ. Единственные ограничения — участок не должен иметь сильного уклона, потому что подушка будет потихоньку сползать. Ну и о подвале и погребе придется попросту забыть. Если же подвал все же нужен, то делают это так: выкапывается котлован на необходимую глубину. На дне котлована устраивается подушка из песка и щебня и отливается монолитная плита. На плите возводят из блоков или путем монолитного бетонирования стены подвала. С наружной стороны они тщательно гидроизолируются. Затем пространство между стенками подвала и стенками котлована засыпается, иногда с устройством глиняного гидрозамка. Однако такой способ является самым дорогим способом строительства. Так как требует большого объема и земляных, и бетонных, и монтажных работ. Но зато на выходе — практический готовый подвал, с нужной конфигурацией.

Фундамент в виде монолитной плиты

Свайный тип фундамента

Для малоэтажного коттеджного строительства свайный тип фундамента не используется. Дорого и неэффективно, поскольку свайные фундаменты, как правило, опираются на грунты глубокого заложения. Существуют варианты наливных свай, когда в просверленный грунт закладывают арматуру и заливают бетоном. Данный вариант используется, когда из-за особенностей грунта и расчетов конструктора данный вариант является наиболее рациональным для здания.

Свайный тип фундамента

Грамотно выбранный тип основания, тщательно выполненный проект, профессиональное проведение фундаментных работ в сочетании с качественной гидроизоляцией фундамента — первоочередные вопросы в обеспечении максимального комфорта и уюта будущего дома!

Источник

Определяем свойства грунтов на участке застройки.

Не секрет, что самым лучшим способом исследования участка застройки являются геолого-геодезические изыскания проводимые специализированными организациями. При помощи буровой машины делается несколько скважин, берутся пробы грунта на разных глубинах и затем уже в лаборатории определяются необходимые физико-механические свойства.

В связи с дороговизной данной процедуры, зачастую люди, строящие дом своими силами, от неё отказываются. Строительство фундамента при этом ведётся либо на основе опыта соседей по участку, либо надеясь на наш всемогущий «русский авось». Привести это может, в лучшем случае, к закладке излишне массивного фундамента с перерасходом денежных затрат на него, а в худшем случае, наоборот, к постройке слишком слабого фундамента и к последующему его разрушению.

Ниже мы посмотрим, как можно самому определить основные свойства грунта, необходимые для более или менее точного выбора параметров будущего фундамента дома. Если при определении какой-либо характеристики, Вы рассматриваете два варианта и не знаете какой из них выбрать, всегда берите вариант с худшими условиями. Не так страшен немного излишний запас прочности фундамента, чем его недостаток.

С помощью скважин определяются вид несущего грунта, толщина плодородного слоя почвы и уровень грунтовых вод.

I. Вид несущего грунта

По мере заглубления в землю сначала идёт плодородный слой почвы, затем несущий грунт. Фундамент должен опираться именно на него. Выделяют четыре основных класса несущих грунтов:

— мёрзлые (содержащие лёд);

— техногенные (насыпные, намывные и т.п.)

Чаще всего, особенно в средней полосе России, приходится иметь дело с дисперсными грунтами. Их существует несколько видов: глинистые, песчаные, илистые и заторфованные. Из них для малоэтажного строительства подходят глинистые и песчаные. На илистых и заторфованных грунтах своими силами без специальных знаний лучше ничего не строить.

Рассмотрим два способа определения вида дисперсного несущего грунта.

1 способ: Возьмите в руку немного грунта, смочите водой и отожмите, пока вода не перестанет из него капать. Затем раскатайте грунт ладонями в жгут диаметром около сантиметра и согните его в кольцо. В зависимости от того, как это у Вас получится, можно выделить следующие виды грунта:

— если скатать жгут вообще не получается, значит у Вас в руках песчаный грунт (песок);

— если жгут всё же скатывается, но получается очень хрупким и легко рассыпается — это супесь;

— если жгут скатывается, но при попытке согнуть в кольцо он сразу ломается — это лёгкий суглинок;

— если жгут сгибается в кольцо и при этом на его поверхности появляются трещины — это признак тяжёлых суглинков, близких по своим свойствам к глине;

— если жгут липкий, легко раскатывается и при сгибании остаётся гладким без трещин, значит Вы держите глину.

2 способ: Возьмите прозрачную стеклянную банку, например, литровую и наполните её на половину исследуемым грунтом, предварительно очистив его от корней и камней. Затем долейте до верху воды и тщательно перемешайте, до получения однородной взвеси. Положите банку и не трогайте до тех пор пока все частицы не осядут и вода не станет прозрачной. В зависимости от состава грунта, это может занять от пары часов до двух-трёх дней.

В связи с различной скоростью оседания песчаных, пылеватых и глинистых частиц в банке будет видна граница между слоями. Внизу песок, выше — ил (пылеватые частицы) и сверху — глина. Высоту слоёв нужно измерить линейкой и перевести её в процентное соотношение.

По треугольной диаграмме ниже можно определить тип исследуемого грунта:

Процентное содержание песка показано жёлтыми линиями, глины — красными, ила — синими. Точка пересечения этих линий показывает, к какому виду относится данный образец грунта.

II. Уровень грунтовых вод

Перед началом любого строительства обязательно нужно знать уровень грунтовых вод на участке. Пробурив скважины, через 2-3 часа опустите в них деревянную рейку. Если вода есть, это будет видно, и можно будет определить, на какой она глубине. Замеры нужно проводить весной, когда уровень повышается.

Если в непосредственной близости от участка есть колодец, по нему также не сложно определить уровень грунтовых вод.

III. Глубина промерзания грунта

Глубина промерзания грунта является важной характеристикой, без которой нельзя правильно рассчитать фундамент. Для начала можно ориентировочно определить её нормативное значение по карте глубин промерзания:

Данная карта (для увеличения кликните по картинке) показывает зависимость глубины промерзания от климатических условий в определённом районе. Но помимо климата промерзание также зависит от вида грунта на участке, от конструкции пола в доме, от наличия подвала и от среднесуточной температуры внутри помещения. Более точно определить на какую глубину будет промерзать грунт в данных конкретных условиях можно, с помощью простого и удобного калькулятора расположенного здесь… Пользоваться им очень просто: найдите свой город (либо ближайший) и в таблицах ниже подберите значение с подходящими условиями.

IV. Степень пучинистости грунтов

Иногда при расчёте фундамента, например, мелкозаглубленного , с ограниченными данными о физико-механических свойствах несущего грунта, определяется степень его пучинистости. Делается это следующим образом:

— рассчитывается показатель Z = dw — df, где dw — глубина залегания грунтовых вод, м; df — расчётная глубина промерзания, м (определялась выше).

— в зависимости от значения Z по таблице ниже определяется степень пучинистости:

К непучинистым грунтам также относятся скальные и крупнообломочные, а также крупные и средней крупности пески не содержащие глинистых включений.

В комментариях к данной статье Вы можете поделиться с читателями своим опытом в исследовании свойств грунтов, либо задать интересующие Вас вопросы.

Источник