Методы строительства на вечной мерзлоте

В зависимости от местных мерзлотно-грунтовых условий, а также конструктивных и технологических особенностей возводимых зданий и сооружений их строительство ведут либо с сохранением природного мерзлого состояния грунтов (I метод), либо допускают их оттаивание (II метод). При этом указанное оттаивание может происходить в одном случае постепенно, в процессе эксплуатации возведенных зданий и сооружений, если по качеству грунтов основания оно допустимо и не может вызвать появления больших и неравномерных осадок. В другом случае оттаивание производят до начала строительства, когда грунты сильно сжимаемы и после оттаивания требуется выполнять соответствующие работы по улучшению их качества.

Строительство по споco6y сохранения мерзлоты ведут, как правило, в тех случаня, когда грунты в природных условиях находятся в твердомерзлом состоянии. Для пластичномерзлых грунтов этот метод применим при условии осуществления мероприятий по понижению их температуры в сравнении с наблюдаемой в природных условиях залегания.

Строительство на оттаивающих или оттаявших грунтах ведут обычно при несплошном залегании вечной мерзлоты, наличии пластичномерзлых грунтов, мерзлотное состояние которых сохранить трудно, и в других аналогичных случаях. На каждой площадке рекомендуется применять один из указанных двух методов или принципов строительства. Совместное их применение допускается лишь при условии, если будет исключено нарушение устойчивости возводимых и уже возведенных зданий и сооружений, вызванное взаимным тепловым их влиянием на грунты основания.

Для сохранения мерзлоты в основании зданий устраивают проветриваемое подполье высотой не менее 0,7-1,0 м. Поверхность грунта в подполье и у зданий планируют с уклоном во внешнюю сторону не менее 0,02 и покрывают термоизоляционным слоем из шлака. Вместо шлака в пределах подполья применяют также мох и торф, которые присыпают сверху слоем земли против возгорания. Перекрытия над подпольем должны быть непродуваемыми и обладать необходимым термическим сопротивлением.

В зимнее время тщательно следят за продухами (окнами), через которые поступает холодный воздух в подполье, и постоянно очищают их от снежных заносов. Летом рекомендуется поверхность грунта у зданий защищать от нагрева солнечными лучами укладкой, например дощатых щитов для тротуаров.

Для капитальных зданий применяют железобетонные сваи и фундаменты столбчатой конструкции (рис. 3.1). Сваи заглубляют в слои вечной мерзлоты не менее 2 м, а подушку столбчатых фундаментов — не менее 1 м. Подушку вмораживают в грунт посредством обсыпки из хорошо уплотненного влажного песка, а ее соединение со стойкой надежно замоноличивают. Сваи в последнее время получили широкое распространение в практике строительства на вечномерзлых грунтах. Как показал опыт норильских строителей, сваи оказались экономичнее фундаментов столбчатой конструкции. По их данным, стоимость свайных фундаментов для зданий примерно в 2 раза меньше, чем столбчатых. При этом значительно снижается трудоемкость устройства фундаментов и существенно сокращаются сроки работ нулевого цикла.

Для погружения свай бурят в мерзлом грунте скважины, которые заполняют примерно на 1/3 глубины глинистым раствором текучей консистенции. Для его приготовления используют в ряде случаев также и выбуренные породы (шлам). Этот раствор берут несколько подогретым, чтобы не происходило его преждевременное замерзание. Затем в скважину забивают сваю, причем излишки раствора выдавливаются наружу. Раствор в скважине замерзает и происходит хорошее смерзание сваи с окружающим грунтом.

В пластичномерзлых грунтах возможна забивка свай в скважины несколько меньшего диаметра, чем поперечные размеры самой сваи, а иногда она осуществима даже без устройства скважин. Такие сваи называют бурозабивными и забивными.

В глинистых грунтах и в мелкозернистых и пылеватых песках, находящихся в твердомерзлом состоянии, погружение свай производят также и с протаиванием грунта. Этот способ применим, когда температура грунта в зоне заделки нижнего конца сваи не выше -1,5º, а крупноо6ломочных включений содержится не более 10% от общего его состава.

Рис. 3.1. Фундаменты свайной и столбчатой конструкции (справа) для зданий на вечной мерзлоте:

А – проветриваемое подполье; П – продухи; В. М. – вечная мерзлота; 1 – подушка из двух рядов деревянных брусьев; 2 – мокрый песок; 3 – галька, гравий или крупный песок; 4 – мох.

Расчет фундаментов, проектируемых по принципу сохранения мерзлоты в их основании, ведут с учетом сил, возникающих на боковой их поверхности вследствие смерзания с грунтом вечной мерзлоты. Для свай эти силы учитывают по всей глубине заделки в вечномерзлый грунт. Для столбчатых фундаментов их в расчет принимают лишь в пределах высоты нижнего уступа подушки, если грунт будет засыпан в пазухи котлована с хорошим уплотнением.

Расчетное сопротивление грунтов для условий осевой вертикальной нагрузки от фундамента определяют по формуле

где k1 m1 и k2 m2 – произведения коэффициентов однородности и условий работы;

τ н i и hi — нормативное сопротивление сдвигу i – го слоя, принимаемое по табл. и его мощность;

u и n — периметр площади поперечного сечения фундамента и количество слоев, в пределах которых происходит смерзание с ним грунта;

R н и F — нормативное сопротивление грунта основания, принимаемое по табл. и площадь подошвы фундамента.

Коэффициенты однородности k1 и k2 принимают равными 0,8.

Для фундаментов из забивных и бурозабивных свай, если они погружены в вечномерзлые грунты сетчатой и слоистой текстуры, коэффициент k1 при льдистости грунта Лв >0,1 умножают на величину, равную 1- Лв. Характер текстуры вечномерзлого грунта устанавливают по виду рисунка ледяных включении.

Коэффициент m1 при температуре грунта t > 20º для всех видов фундаментов, кроме свайных, берут равным 0,9. Для забивных и бурозабивных свай m1 = 1,1, в остальных случаях m1 = 1,0.

Коэффициент m2 для свайных фундаментов, опирающихся подошвой на крупнообломочные грунты или на крупные и среднезернистые пески, принимают при льдистости грунта Лв ≤ 0,03, соответственно равными 2,5 и 1,5. Если для указанных грунтов льдистость будет Лв >0,3, а также в случае опирания нижнего конца свай на мелкие и пылеватые пески, льдистость которых Лв ≤ 0,1, берут m2=1,2. Для свай, опираемых на лед, а также для деревянных свай, погружаемых с пропариванием грунта или в скважины залитые раствором, полагают m2=0. В остальных случаях считают m2=1,0.

При внецентренной нагрузке на основание учитывают, что действие момента внешних сил на фундамент частично уравновешивается касательными силами, возникающими на боковой его поверхности вследствие смерзания с грунтом.

При строительстве по методу оттаивания грунтов основания учитывают, что оно происходит в пределах некоторой области, называемой ч а ш е й о т т а и в а н и я (рис.3.2). Размеры чаши устанавливают приближенно по опытным данным или на основе теплотехнических расчетов.

Рис. 3.2. Схема образования чаши оттаивания в вечномерзлом грунте

Если оттаивание грунта происходит в процессе эксплуатации зданий после их возведения, необходимо, чтобы оно протекало медленно и равномерно. Это достигается правильным распределением тепловых агрегатов в помещениях и принятием ряда мер, затрудняющих быстрое проникание тепла в грунт (проветривание подполья, термоизоляционная защита грунта и т. п.). При проектировании зданий стремятся применять конструкции, менее чувствительные к неравномерным осадкам. Зданиям придают простое очертание в плане, избегая устройства входящих углов. Нагрузку на фундаменты распределяют возможно равномернее и избегают близкого расположения помещений с различным тепловым режимом. В необходимых случаях устраивают осадочные швы для разделения здания на отдельные отсеки, а стены усиливают применением железобетонных или железокирпичных поясов.

В том случае, когда последующее оттаивание недопустимо вследствие неблагоприятного качества грунтов, а сохранение мерзлого их состояния крайне затруднительно или дорого, применяют предпостроечное оттаивание, производимое до начала строительства. Его ведут на глубину не менее 60% от расчетной глубины оттаивания, определяемой на период первых 10 лет эксплуатации возводимых зданий и сооружений.

Большой интерес представляет сочетание электрооттаивания грунтов с их электроосушением. Здесь происходит не только обезвоживание оттаивающей толщи, но и одновременное уплотнение грунтов, что улучшает их строительные свойства. Метод предпостроечного электрооттаивания и уплотнения грунтов нашел применение на строительстве ряда объектов в Воркуте.

Глубину заложения фундаментов на грунтах, подвергнутых оттаиванию или находящихся в стадии оттаивания, устанавливают, как и при строительстве на талых грунтах. Коэффициент теплового влияния зданий принимают mt = 1,2 у наружных стен, если вдоль этих стен устроены отмостки или асфальтовое покрытие. Когда таких отмосток и покрытий нет, берут mt= 1,0. Для внутренних стен значение mt =0,8.

Источник

Особенности строительства и проектирования в условиях вечной мерзлоты

Автор: Шафигуллина Лейсан, Студентка инженерно-строительного факультета Казанского (Приволжского) федерального университета (филиал в г. Наб. Челны)

Территории вечной мерзлоты, как и каждая природно-климатическая особенна по-своему. Но это не означает, что там нельзя строить здания и сооружения. Это возможно при любых климатических условиях. Всего на всего нужно соблюдать определенные требования к строительству и проектированию. И тогда любое здание будет функционировать на том же уровне что и в умеренных широтах.

Какие же требования нужно выполнят при строительстве и проектирование зданий в условиях вечной мерзлоты? По строительным нормам принято выделять два принципа проектирования и строительства в условиях вечной мерзлоты.

По 1 принципу – в основании зданий и сооружений сохраняется вечномерзлое состояние грунтов, как в процессе строительства, так и в течение всего периода эксплуатации.

По 2 принципу – перед строительством грунты предварительно оттаивают или используют грунты, оттаивающие в период эксплуатации. В этом случае вечная мерзлота грунтов не сохраняется.

Что касается сохранения вечномерзлого состояния грунтов, то можно применить следующие приемы…

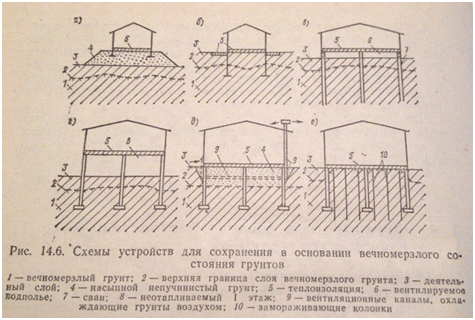

1. Возводить здание на подсыпках (рис. 14.6,а) и обеспечить теплоизоляцию поверхности и грунта (рис. 14.6,б). Этот прием рассчитан на охлаждение массива грунта основания с боков. В случае если такое охлаждение окажется недостаточным, то массив грунта будет постепенно прогреваться и начнется оттаивание грунтов в основании.

2. Устройство вентилируемых подполий (рис. 14.6,в). Используется при строительстве и проектирование жилых, общественных и промышленных зданий. В этом случае уменьшается застаивание воды подполье.

3. Расположение на 1 этаже неотапливаемых помещений (рис. 14.6,г), что тоже выполняет роль вентилируемого подполья. Для интенсивного охлаждения стены 1 этажа из теплопроводных материалов, а окна – с одинарным остеклением.

4. Устройство под полом вентиляционных каналов (рис. 14.6,д), а в местах выделения большого количества тепла в грунт в результате технологических процессов применять искусственное охлаждение грунтов (рис. 14.6,е) саморегулирующими колонками или специальными холодильниками установками с замораживающими колонками.

5. Устройство свайных фундаментов или фундаментов глубокого заложения, врезаемых в вечномерзлый грунт ниже глубины возможного оттаивания его под зданием. При этом укладка теплоизоляции под полом отапливаемого здания существенно уменьшает глубину оттаивания.

А что касается 2 принципа, то при проектировании и строительстве фундаментов оттаивание грунтов в основании допускается как после возведения здания, так и перед устройством фундаментов при инженерной подготовке территории под застройку.

Нужно учитывать дополнительные просадки фундаментов во время эксплуатации. Поэтому следует возводить здания малочувствительных конструкций. А в некоторых случаях следует регулировать и сам процесс оттаивания.

При проведении бетонных и каменных работ нужно выполнять специальные требования…

Укладка бетона должна производиться на основание, состояние которого полностью исключает замерзание смеси по линии стыка с ним, а также возможность деформаций из-за пучинистости грунтов. С этими целями основание участка бетонирования нагревается до достижения им положительной температуры, а после укладки смеси сохраняется от промерзания до тех пор, пока бетон не наберет критическую прочность.

Непосредственно перед началом работ по бетонированию опалубка и арматура чистятся от наледи и снежных масс. Если диаметр арматуры превышает 25 мм, либо она выполнена из жесткого профилированного проката или содержит металлические закладные элементы значительного размера, то в условиях отрицательных температур менее -10 о С следует нагреть арматуру.

Процессы бетонирования в условиях отрицательных температур производятся быстро и непрерывно – каждый нижерасположенный слой бетона следует перекрыть новым прежде, чем его температура упадет ниже расчетной.

Современные технологии выполнения бетонных работ в условиях вечной мерзлоты позволяют достичь высокого качества строительных конструкций при оптимальном уровне затрат. Условно они делятся на три группы:

- технология «термоса», базирующаяся на сохранении начальной теплоты смеси, нагретой в процессе составления или перед укладкой на месте работ, а также на использовании выделений тепла, происходящих из-за реакции цемента с водой во время отверждения бетона;

- технология искусственного прогрева бетонной смеси после выполнения ее укладки в конструкцию;

- технология химического снижения точки замерзания воды в составе бетонной смеси и повышения скорости реакции цемента.

В зависимости от ситуации на строительной площадке, приведенные способы выдерживания бетона при низких температурах можно использовать комбинационно. Окончательный выбор в пользу одной из технологий строится на типе конструкций и ее габаритах, на виде бетона, его составе и проектной прочности, которую он должен набрать, местных климатических условий на момент производства работ, энергетических возможностей на строительном объекте и т.д.

Применяют специальные химические добавки. Некоторые химикаты – поташ К2СО3, хлористый кальций CaCl, нитрат натрия NaNO3 и пр. – будучи введенными в состав бетона в небольшом объеме, как правило, не более 2% от количества цемента, повышают скорость твердения бетона на начальном этапе выдерживания. Химические добавки также обеспечивают смещение точки замерзания воды до -3 о С, что позволяет нарастить сроки остывания бетона и тем самым обеспечить ему больший набор прочности.

Составление бетонных смесей, включающих в себя химические добавки, выполняется с использованием горячей воды и нагретых зернах наполнителя. При извлечении из смесителя такой бетон обычно имеет температуру от 25 до 35 о С, непосредственно перед укладкой его температура падает до примерно 20 о С. Укладку в конструкции химически модифицированных бетонов осуществляют при внешней температуре воздуха от -15 до -20 о С, после размещения в утепленной опалубке сверху настилается один-два слоя теплоизоляции. Отвердение бетонной конструкции происходит за счет эффекта «термоса» при одновременном действии дозированных химических компонентов. Технология «термосного» бетонирования наряду с использованием химикатов проста и относительно недорога.

В итоге, можно сказать, что здания и сооружения можно построить при любых климатических условиях, только следует применять нужные меры и соблюдать нормы и правила проектирования и эксплуатации зданий и сооружений.

Источник