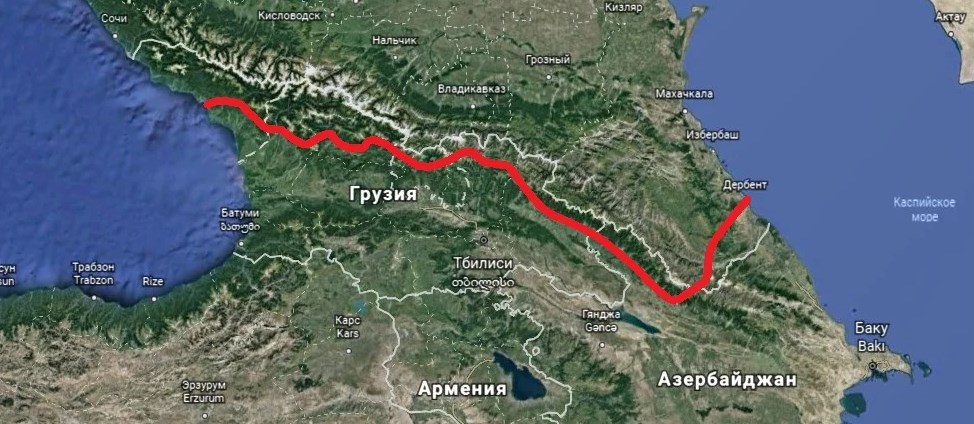

Великая стена на Кавказе от Чёрного моря до Каспийского — аналог Китайской

Кто ее построил в древности? От кого защищались?

Большинство людей знают о Великой Китайской стене. Однако мало кто подозревает, что на Кавказе тоже можно встретить фрагменты не менее интересного фортификационного сооружения. Оно включало в себя крепости, башни, цитадели и сотни километров стены.

Все эти сооружения выстраивались в линию, которая соединяет Каспийское и Черное моря.

Грандиозная система из сторожевых башен и стен существовала на территории Дагестана, Азербайджана и Грузии.

Александр Дюма в своей книге «Кавказ» в 1861 год писал:

Где и как далеко идет Кавказская стена? Далеко ли остались ее развалины, не расхищенные на постройку деревень, как во многих местах? Вот вопрос, который останется задачей.

Еще Дюма описывал, как стена уходила под воду, а торчащие башни были похожи на цепь островов.

Интересно, что о Большой Кавказской стене знают многие путешественники 19 века. Публикации о ней есть и в газете «Кавказ» в 1864 году. В этом же году о стене пишет и Зубарев.

В газете «Тифлисские ведомости» в 1830 году также есть статья о этом сооружении. Так что в первой половине 19 века сведений об этой стене было немало.

Скорее всего, кавказские сооружения, как и китайские, представляет собой некий комплекс защитных фортификаций.

Что же сейчас осталось от Великой Кавказской стены?

Дагестан, Цитадель Нарын-Кала в Дербенте.

Это начало сооружений у берегов Каспийского моря, один из наиболее хорошо сохранившихся комплексов.

Это шедевр фортификационного искусства. Еще в 1647 году путешественник рассказывали об этой крепости, построенной из дербенского камня, стены которой тянулись на 60 миль (примерно 100км) в сторону Понта (Черное море).

Высота стен достигала 25 метров, а ширина более 5, по стене свободно перемещались вооруженные всадники. Это сооружение ни чем не уступало Великой Китайской стене.

Далее фрагменты Великой Кавказской стены можно встретить в Азербайджане.

Они лучше всего сохранились в Белоканском районе в поселке Катехи, где связывают эти сооружения с царицей Тамарой.

Но факт в том, что когда-то стена тут шла от города Шеки в Азербайджане до села Сабуе в Грузии. Сооружение состояло из большого количества сторожевых башен, а длина составляла около 150 км.

И сейчас высота фрагментов стены в Азербайджане достигает 3 метров. Тут остатки стены строго охраняется законом, её нельзя разбирать. Поэтому местами местные жители используют ее для ограждения своих участков не разрушая.

Тут в 19 веке побывал русский писатель Александр Александрович Бестужев, который тоже описывал эти сторожевые башни.

Исследователи считают, что когда-то она соединялась с Дербентской стеной в единую оборонительную линию.

К сожалению, в Грузии фрагментов стены практически не осталось. Все что не было уничтожено завоевателями, то разобрали местные жители или было уничтожено в эпоху индустриализации.

Недалеко от города Лагодехи находится практически такая же башня, как в Белоканском районе Азербайджана.

Далее стена встречается недалеко от Сабуе, на границе Северного Кавказа. Тут есть остатки древних оборонительных сооружений.

В вопросе возраста Великой Кавказской стены нет ясности. Но историк Заза Алексидзе во время изучения грузинских рукописей нашел интересные данные в монастыре на Синайской горе. В исторической летописи «Обращение к Грузии» в конце 6 века по реке Кяласур персы построили стену. Летописец описывает, как персы захватили Грузию, Эрети, и Армению, как возвели они стену даже больше той, которую они возвели против хазар. Выходит, что Келасурскую стену от берега Черного моря построили персы в период войны с Византией. А со стороны Каспийского моря в Дербенте они построили ее для защиты от хазар.

Все это говорит о том, что Великая Кавказская стена — это не выдумка. Это сооружение построенное кавказскими племенами во времена персидского владычества, оно веками было защитой от захватчиков.

Источник

Всемирный

абхазо-абазинский

конгресс

В Абхазии есть так называемая Великая Абхазская стена — древнее оборонительное сооружение, подробности о котором – до сих пор загадка для современников. Возможно, ответы на все вопросы даст научный проект, стартовавший летом текущего года.

Аста Ардзинба

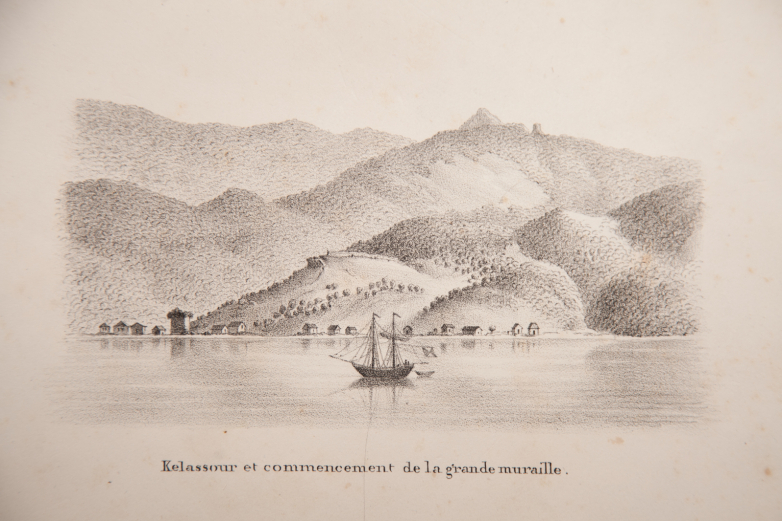

Абхазская стена считается третьей по протяженности в мире после Великой Китайской стены и Горганской стены в Иране. Стену в Абхазии также называют Великой. Она тянется на 160 километров от реки Келасур до города Ткуарчал, а по некоторым данным – до самой реки Ингур. Число башен вдоль стены, которую также часто именуют Келасурской, достигает нескольких сотен. Каждая из них – это небольшая крепость высотой от восьми до двенадцати метров.

Вот то немногое, что современникам доподлинно известно об Абхазской стене. Но до сих пор остается открытым главный вопрос: кто, когда и зачем ее построил?

«Покрытая плющом»

Большая часть древнего оборонительного сооружения сегодня представляет собой развалины отдельных башен и фрагменты стены. Примерно в таком состоянии оно находилось еще в первой половине позапрошлого века, судя по описаниям знаменитого путешественника Фредерика Дюбуа де Монпере. Этот швейцарец французского происхождения в 30-е годы XIX века в течение нескольких лет объездил весь Кавказ, в том числе, и Абхазию.

В своих заметках он писал: «Эта стена начиналась в Келасури; башня, покрытая плющом и прислоненная к развалинам большого строения, которое тянулось вдоль берега моря, представляла начало этой высокой стены; уцелевшая здесь и сейчас, стена поднимается на вершину горы, соединяясь здесь с другими руинами… Начиная от внешнего угла этого в своем роде Акрополя, отходила другая стена, которая поднималась вверх по долине реки Кодор, удаляясь внутрь страны и охватывая обширное пространство, включая первый план гор. Таким образом, стена эта, как бы наглухо замыкая горные долины рек Маркулы и Гализги, проходила выше Бедия и заканчивалась у Енгура».

Описания ученого, опубликованные в его труде «Путешествие вокруг Кавказа», тем особенно ценны, что это первые попытки научного осмысления возникновения Абхазской стены. Дюбуа де Монпере отмечает, что возраст памятника трудно точно установить, но предполагает, что стена была построена греками за несколько веков до нашей эры. Таким образом, по мнению путешественника, греки пытались отгородиться от воинственных местных племен.

«Это было в духе того времени, — подытоживает Дюбуа де Монпере, — и представляло только повторение сооружений, сделанных для заграждения Херсонеса Гераклийского, республики Босфора, Херсонеса Фракийского и многих территорий других колоний».

Версии происхождения Абхазской стены

Предположение де Монпере представляет так называемую Античную теорию происхождения стены. Согласно этой теории, массивное и протяженное оборонительное сооружение построили древние греки, которые во второй половине I тысячелетия до нашей эры проникли на территорию современной Абхазии и обосновали здесь свои города-колонии: Диоскуриаду — на месте нынешнего Сухума, Гюэнос и Питиунт — на месте современнных Очамчыры и Пицунды.

Но это лишь одна из версий. Существуют и другие.

Так, история VI века уже нашей эры свидетельствует о том, что на территории северо-восточного Причерноморья тогда столкнулись интересы двух величайших держав того времени – Ирана и Византии. Некоторые источники утверждают, что Иран при поддержке своих северокавказских союзников пытался отторгнуть эту территорию от Византии, совершив сюда ряд опустошительных походов. Византия же действовала в союзе с местными политическими образованиями и сумела расширить оборонительную систему крепостей и укреплений в регионе в преддверии этих вторжений.

Строительство Абхазской стены разные исследователи приписывали то византийцам, то персам. Согласно византийской теории стена строилась во время правления византийского императора Юстиниана I в VI веке нашей эры и защищала страну от вторжения племен с Северного Кавказа.

По другому предположению, стену в VI веке возвели персы, которые вели в ту эпоху борьбу с Византийской империей за господство над Западным Кавказом.

В истории Абхазии до сих пор господствует мегрельская теория строительства Абхазской стены. Она заключается в том, что сооружение было воздвигнуто лишь в середине XVII века во времена правления мегрельского князя Левана Дадиани.

В то же время некоторые исследователи выделяли в истории строительства сооружения сразу два этапа. В частности, абхазский и советский археолог-кавказовед Лев Соловьев считал, что стену построили в V–VI веках, а позже достраивали и совершенствовали – в X–XII веках. К таким выводам он пришел исходя из изучения башен стены, их расположения и материалов, использованных строителями при ее возведении.

Карта стены

Поиски ответа на вопрос, когда была построена Абхазская стена, были всегда тем более затруднительны, что масштабно и подробно стену никто не изучал. В записях историков разнятся данные даже касательно протяженности сооружения и количества башен.

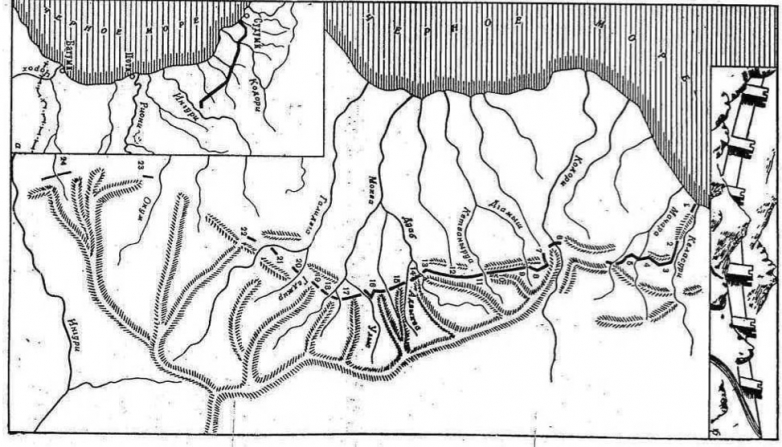

Впервые подробно Келасурскую стену описал абхазский историк Юрий Воронов. Именно его данными исследователи пользуются до сих пор. Историк создал карту, на которой отметил расположение участков и башен стены.

В книге «В мире архитектурных памятников Абхазии» Воронов пишет, что общая длина линии обороны Келасурской стены составляет около 100 километров. Эта линия, отмечает историк, прослеживается от устья реки Келасур до села Лекухона на правом берегу Ингура.

Важное обстоятельство, на которое указывает Воронов, это то, что Келасурская стена не была сплошной.

«Ее строители весьма охотно использовали условия местности. Из 58 километров основной линии лишь 25 занимала стена, потребовавшая, впрочем, солидный объем работ — примерно в 180 тысяч кубометров. На участке от устья Келасури до реки Геджир (западнее Ткварчели) разрывы в стене составляют в общей сложности 33 километра. Это главным образом труднодоступная очень живописная горная местность — крутые, обрывистые склоны, зоны оползней и осыпей, узкие тенистые ущелья», — пишет историк.

По его словам, из 279 башен стены, 275 приходятся на участок Келасур — Ткуарчал. Расстояние между башнями обычно колеблется от 40 до 120 метров. Чаще возводились сначала башни, а затем между ними встраивалась стена, отмечает Воронов.

Разгадать тайны древности

Чтобы дать ответы на все волнующие современников вопросы о древнем сооружении, в июне 2019 года в Абхазии стартовал масштабный научный проект «Тайны Великой Абхазской стены». Он проводится группой абхазских историков и археологов при финансовой поддержке фонда «Амшра».

«Время тайн и мифов прошло!» – уверен в этой связи историк и участник проекта, младший научный сотрудник отдела археологии АбИГИ Шандор Кайтан.

В современное время, по мнению ученого, необходимо проводить археологические раскопки, которые должны многое прояснить.

На первом этапе проекта ученые изучают объекты, относящиеся к Великой Абхазской стене. Они фиксируют GPS координаты, чтобы установить точную протяженность стены и расстояния между башнями. Исследовано уже более 200 башен по карте Юрия Воронова.

Кайтан отмечает, что по некоторым письменным источникам сооружение доходит до Ингура, но на сегодняшний день это не подтверждено. Ученые намерены найти юго-восточную часть стены, если она была на самом деле.

Исследование Келасурской стены может быть использовано не только в археологических целях, уверен Кайтан. По его мнению, оно может стать толчком для развития туризма в этой части Абхазии.

Делать же однозначные выводы по поводу датировки строительства стены, ее предназначения или точной протяженности можно будет только по завершению всего научного проекта, добавил историк.

Первый этап исследований продолжится до 2020 года, после чего начнутся раскопки на территории стены.

Источник

Стена от каспийского моря

Историки и просто любознательные люди, посещающие горы, наверняка слышали о том, что некогда многие кавказские ущелья перегораживали сложенные из камня стены. А некоторые даже видели их замшелые остатки, но не верили, что они в древности были крепостями, по верху которых разъезжали боевые колесницы.

В Северной Осетии наиболее сохранившиеся фрагменты подобных боевых сооружений находятся в верхней части Куртатинского ущелья да еще в соседнем Кассарском, найденные во время строительства Транскама. Поэтому все кавказоведы, кто посещал Куртатинские теснины, оставили о фрагментах боевой стены воспоминания в своих статьях и книгах. Наблюдая такой интерес ученых, местные жители рассказывали им разные истории. Правда, во всех рассказах почему-то сохранялся одинаковый сюжет, как войско франкского хана смогло захватить неприступную крепость благодаря предательству жены ее владетеля, показавшей врагам тайный проход в стене. Вскоре предательница вышла замуж за франкского (так называли на Кавказе европейцев), имевшего восточный титул хана, показала пришельцам серебряные руды, и они стали выплавлять серебро. И все же из всех сообщений наибольшего внимания заслуживают записки графини П. С. Уваровой, вместе с мужем основавшей профессиональную русскую археологию. «Здесь же за Харискином (современное село Харисджин) в горах существуют, по рассказам жителей, следы дороги, проложенной Шах-Аббасом, и значительные остатки знаменитой Кавказской стены, возведенной, по мнению грузинских источников, грузинскими царями, по византийским – самим Юстинианом для защиты покоренных провинций от всегда непокорных жителей гор». Все верно – здесь могли побывать и отряды персидского шаха Аббаса, и воины византийского императора Юстиниана. Вот только Уварова забыла или не знала, что стену от Каспийского до Черного морей провели еще в 1-м веке нашей эры персидские цари, и не для защиты от горцев, а от нашествия отрядов степняков и Хазарского каганата.

Вполне возможно, что обновленные боевые укрепления могли использовать в средневековье и грузинские цари. Хотя хорошо известно о контроле кавказских перевалов в то время уже аланами.

Да, все вроде понятно, скажут читатели, но о какой крепостной стене можно говорить, притом Великой, перегораживающей Большой Кавказ, если хребты сами были неприступными? По этому поводу дал разъяснение еще в 1808 году русский академик и немецкий ученый Г-Ю. Клапрот: «Не следует думать, что это была стена, построенная по большей части снежного Кавказского хребта, напротив, это были различные укрепления, которые закрывали доступ в поперечные долины, являющиеся единственными доступными проходами через горы». И графиня П. С. Уварова, наверное, знала об этом из каких-то доступных ей источников и поэтому посчитала нужным назвать куртатинскую стену именно Кавказской.

И все же не посмотрев, что сейчас сохранилось от Кавказской стены, будет не полным впечатление о нашей прогулки. Тем более можно сравнить с тем, что мне пришлось увидеть впервые в 1955 году, потом несколько раз в 70-е годы, в 90-е со съемочной группой Северо-Осетинского телевидения. Надо отметить, на Северном Кавказе, начиная со второй половины XIX века, начался процесс резкого таяния ледников, схода лавин и селей. В такой обстановке сохраниться каменной кладке, выполненной еще на заре средневековья, было непросто. Одна надежда на знания древних строителей, позволяющих возводить башни, замки и крепости в местах, которые впоследствии благополучно избежали природных катастроф. Как они могли этого добиваться без математики и познаний в геологии – одна из загадок прошлых веков.

На этот раз к стене меня везут сыновья Игорь и Олег. У пограничного поста Игорь доверяет руль своей «Нивы» младшему брату. Навыки поездок на «Ниве» в горах Дагестана Олег вспоминает в горной Осетии, вначале с трудом удерживая руль на прыгающей по камням дороге, пришедшей в негодность после закрытия рудников и обогатительной фабрики в Куртатинском ущелье в 90-е годы. Дело в том, что в 70–80-е годы шахтеры провели дорогу к целебным хилакским минеральным водам и даже планировали построить в Верхнем Фиагдоне цех по розливу воды в стеклянные бутылки.

Когда произносят таинственно «Хилакское ущелье», да еще припоминают, что название ущелья «Хилак» связано с обитающими ползучими пресмыкающими, в воображении возникают мрачные картины. На самом деле Хилак – это продолжение Куртатинского ущелья, и проехать сюда, казалось, не так уж сложно: от Аланского мужского монастыря всего полтора километра до селения Харисджин и столько же до пограничного поста, откуда еще 3–5 км до самого узкого места ущелья, которое и решили некогда закрыть мощной крепостной стеной. Необычностей вокруг хоть отбавляй! Недавно сошедшая, расчищенная, видно, для прогона овец лавина, со спрессованным и медленно тающим под ярким солнцем снегом. Остальные лавины «отдыхают» на том берегу реки. Над дорогой, если так можно назвать узкую, покрытую камнями колею, нависает огромная осыпь камнепада, среди сосновых зарослей виднеется русло прорвавшегося селя. Но повода для волнений нет: не стоит обращать внимание на встречающиеся по пути, вызывающие тревогу остатки природных катастроф, лучше подышать необыкновенно прозрачным воздухом, оглядеть завораживающий пейзаж или почувствовать совсем рядом холодок, исходящий от снежной лавины. Иначе все это можно будет лишь представить или посмотреть по телевизору.

Вот мы уже продвигаемся по территории государственного заповедника. Конечно, это не национальный парк Серенгети со слонами и леопардами и не Воронежский с восстановленными в фауне бобрами, но тоже настоящий Северо-Осетинский государственный, основанный в 1967 году для охраны и изучения горно-лесных и скально-луговых природных комплексов. Для данных целей очень кстати пограничный пост, не пропускающий браконьеров и всех кого попало. Поэтому впереди редчайшая картина: рядом с машиной, не боясь, пасется на лугу, по выражению моего спутника, «маленький павлинчик». Это знаменитый эндемик Кавказских гор – улар – горная индейка. В высокогорье иногда удавалось издалека видеть этих птиц с гортанными криками, парящими над скалами. «У них с турами взаимовыгодное сосуществование, – рассказывал мне как-то старый охотник, – птицы предупреждают животных о приближении людей, а те в свою очередь зимой разбивают копытцами корни растений для их питания. Симбиоз называется». Но нам уже некогда любоваться местной флорой и фауной. Внизу у реки, уцепившись за скальный выступ, вот уже не один век висят полуразрушенная боевая башня и отходящий от нее вверх фрагмент каменной кладки. На правом берегу ее продолжение.

Археолог В. Тменов в свое время, пройдя все 335 метров ее былого заграждения, нашел фундаменты четырех башен. Кроме того, две из них построили на спуске к реке, и в одной из них находились ворота, железные крючья от которых видел еще в середине XIX в. декабрист B. C. Толстой. Строители этой крепости, безусловно, обладали большими техническими сведениями, а, возможно, и специальной техникой, ибо поднимать башни вверх на высоту не менее 8–10 метров и вести кладку стены высотой до пяти-шести метров аккуратно, через одинаковое расстояние укладывая жерди для антисейсмического эффекта, – согласитесь, для этого требовалось много знаний и умений.

Все, что мы знаем о Хилакской заградительной стене – это пересказы, рассказы, предположения людей, побывавших здесь в разное время. Ни экспедиция Академии наук СССР, состоявшаяся в 1948 году и во главе с этнографом И. Мамиевым, ни обмеры сохранившихся фрагментов, проведенные археологом В. Тменовым в 80-е годы прошлого века, так и не дали ответов на многие вопросы, оставшиеся очередной загадкой древней истории Осетии. А поискать там, наверное, есть что. Так, еще в не столь уж далекие 90-е гг., шагая по следам бульдозера, пробивавшего дорожную колею для стоянки чабанов, мы расчистили залежи шлака древесного угля и спекшиеся обломки железа. Возможно, в этой кустарной мастерской у стены защитники закаливали наконечники стрел, ковали мечи, ремонтировали кольчуги… Не менее важно, на мой взгляд, и предложение в Интернете московского журналиста Олега Кусова: взять всем кавказским государствам и республикам РФ да и обратить внимание на сохранившийся фрагмент Великой Кавказской стены, как величали ее А. Дюма-отец и А. Бестужев-Марлинский, создать в своих регионах интересные музейные объекты. Напомнив таким образом всему миру о дружественном, едином не только природой Кавказе.

Источник