ПЛОСКАЯ БАШНЯ ПСКОВСКОГО КРОМА

Плоская башня Псковского Кремля

Строительство стены Окольного города

К середине XV века посад за пределами стен Среднего города значительно вырос, и у псковичей появилась необходимость в строительстве новой более обширной стены. В 1465 г. была возведена, как записано в Строевском списке псковской летописи 5-я деревянная стена укреплений «в единоу неделю», защитившая

«В 6973 заложиша стену деревянноу Великой реки от монастыря от покрова Святеи Богородицы, да и до Псковы реки, от Пскове реки на Запсковье заложиша от Гремячеи горе да до Великой реке до Святого Варлаама… и поставиша тою стеноу всю в единоу неделю». Эта стена была построена в ожидании новгородской рати.

Деревянная стена существует на протяжении всего XV века. В 1518 году летописец отметил, что осенью «делаша псковичи стену в песках на прудах к Гремячей горе и песком посыпали, а чаяли Литвы под Псков».

На ее месте другую также деревянную «стену делаша в Песках чрез Пскову реку к Гремяцкому костру» в 1535 году. Восстанавливается, очевидно, сгоревшая во время пожара 1520 года стена у Гремячей горы, другая часть Запсковлянской стены укрепляется деревом изнутри.

В 1563 году «против Гремячеи горы к пескам стену каменную почаша делати деревянои вместо, что была деревянная через реку Пскову да сгорела в пожар, как город горел». Грандиозный пожар, спаливший Псков случился 28 апреля 1562 года. Следовательно, каменная стена на этом участке Запсковья была построена во второй половине XVI века. Именно и в это время были сооружены и каменные Верхние решетки с четырьмя водобежными воротами.

Мощные укрепления были отнюдь не прихотью, а жестокой необходимостью. За свою историю одна из самых мощных русских крепостей пережила 26 (!) осад. В 977 году городом овладел полоцкий князь Рогволод. В 1240, несмотря на построенные за это время каменные перси поперёк мыса – ливонские рыцари.

С 18 августа 1581 года по 4 февраля 1582 года под Псковом стояли войска польского короля Стефана Батория. 31 штурм так и не дал результата. Так же неудачей завершилась четыре попытки шведского короля Густава-Адольфа (в 1611, 1612 и две в 1615-м).

Нижние решётки деревянные

Следующим шагом к защите реки и города стало устройство нижних решеток. Только через век, в 1631 году, «поставиша новые решетки каменные нижние… а прежде были деревянные». Таким образом, и деревянные и каменные Верхние решетки строились намного раньше Нижних.

Плоская башня у Нижних решеток

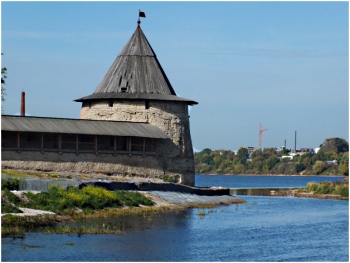

Круглую башню в устье Псковы на левом ее берегу толщиной в 16 метров за приземистось назвали Плоской.

Она имела «в верхнем бою за город 7 боев (бойниц), да в среднем бою за год 9 боев, да подошвенных 5 боев».

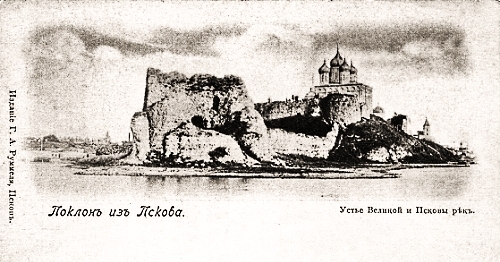

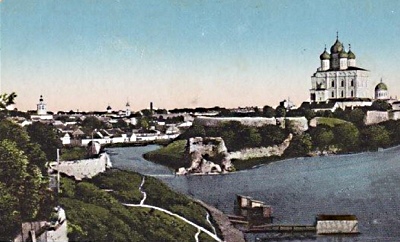

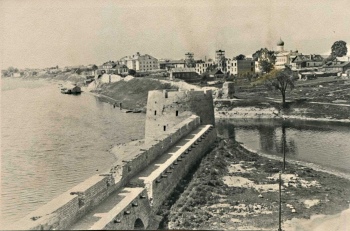

Таким было состояние крепости в начале XX века. На фото видно, что Кутекрома, Плоская и Высокая башни сильно повреждены

По летописи, в 7008 (1500) году псковичи «два костра поставиша, один над Великою рекою на Запсковьи, а другой на устье Пскове реке». Историки спорят, к каким двум башням из трех возможных относится эта запись: к Варлаамовской башне, стоящей на повороте крепостной стены от реки Великой к Варлаамовской церкви и к одной из двух, находящихся по обе стороны устья Псковы — Высокой или Плоской (и к какой именно), либо к этим двум башням у «Нижних решеток».

Между башнями поставили стену с водобежными воротами, закрывающими вход в реку, так называемыми Нижними решетками.

Нижние решетки были устроены у слияния Псковы с Великой, где под сводами, прорезавшими толщу крепостной стены, между дубовыми, окованными железом бревнами опускных решеток бурлила и пенилась вода Псковы.

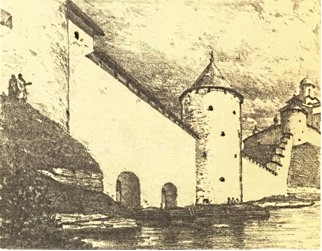

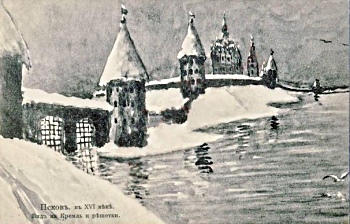

Рисунки Спегальского

У Нижних решеток день и ночь стояли стрельцы на карауле

Башня Плоская завершает участок стены, спускающийся от Кутнего костра к устью реки Псковы.

Проход в стене у башни Кутекрома к нижним решеткам.

Смотровая площадка: вид на место, где находились нижние решетки

Напротив, уже на Запсковье, псковичи построили Высокую или Воскресенскую башню.

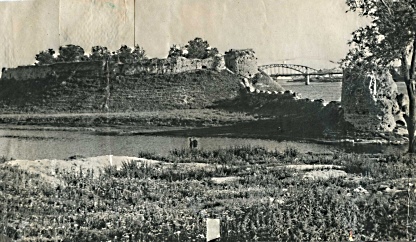

Начало реставрации, июль 1966 год

Высокая и Плоская башни имеют схожую цилиндрическую форму и отличаются только диаметром и верхушками. Первая из них была почти разрушена к началу XX века и успешно реставрирована в 1968 году.

Плоская башня почти подлинная: она впервые была перестроена только в 1678 году. Затем после пожара, произошедшего здесь в 1790 году, она частично пострадала, но вскоре была восстановлена.

В таком виде она простояла до начала XX века, а затем постепенно стала разрушаться. Лишь в октябре 1963 года Плоскую башню вывели из аварийного состояния, сегодня она очень неплохо отреставрирована.

В наше время ансамбль Плоской и Высокой башен стал одной из главных достопримечательностей Пскова. Ежегодно на этот памятник архитектуры и истории съезжаются посмотреть тысячи туристов с разных уголков мира.

Один ракурс – 100 лет разницы

В 2019 году в преддверии Ганзы идет масштабная реконструкция главных объектов Псковского музея-заповедника. На данный момент реконструкция ансамбля Плоской и Высокой башен почти завершена. Работы по камню выполняли порядка 200 человек. В основании башни забетонирован фундамент. Первый ярус сделан так, чтобы вода, если зальет башню при наводнении, сразу же уходила.

Первый ярус башни будет технический. Под экспозиции отдадут третий и четвертый ярусы. Четвертый ярус Плоской башни — это новая смотровая площадка города.

Когда башня была восстановлена, вход в нее сразу же был замурован, то есть современники никогда не поднимались наверх и совсем скоро им предстоит сделать это впервые. Будут предусмотрены два входа в башню — с боевого хода и снизу.

Фото: 9 мая 2019 год

Предполагается также, что в конце концов через реку Пскову, примерно от бывшей шпагатной фабрики к другому ее берегу, перекинут анонсируемый губернатором Михаилом Ведерниковым мост.

Каменщики отдают площадку мастерам по дереву — поморам, как называют их между собой псковские музейщики. Эти архангельские мастера работают в известных на весь мир Витославлицах Новгородской области, в родной Архангельской области. При создании шатров на башни будет использоваться так называемый зимний лес, то есть лес, заготовленный зимой. По словам специалистов, такая древесина очень крепкая, на века.

Источник

Псковская крепость

Высокая башня

Высокая (Воскресенская) башня – памятник военной архитектуры начала XVI века, входящий в комплекс крепостных сооружений древнего Пскова. В ансамбле с Плоской башней является одной из главных достопримечательностей Пскова, его своеобразной визитной карточкой.

Расположена на берегу реки Псковы со стороны Запсковья, в месте её впадения в реку Великую.

Получила название благодаря своим пропорциям, создающим ощущение стройности сооружения, особенно в контрасте со стоящей на противоположном берегу приземистой Плоской башней. Другое название — Воскресенская — связано с находившимся неподалеку монастырем Воскресения со Стадища или одноименной церковью, построенной в нем в 1532 году.

Высота башни составляет около 8 метров, диаметр основания, имеющего цилиндрическую форму — 10 метров. Это глухая (непроезжая) башня Псковского Кремля.

Возведена в 1500 году вместе с Плоской башней для защиты устья Псковы.

В 1537 году между ними была поставлена стена с водобежными воротами, закрывающими вход в реку. Водобежные ворота имели деревянные обитые железом решётки, опускающиеся вниз с помощью специального подъемного механизма. Первоначально стена была деревянной, в 1631 году ее заменили на каменную.

Сооружение называлось «Нижними решетками». Выше по течению реки, у Гремячей башни ранее были построены аналогичные «Верхние решетки». Отсюда произошло и второе, более точное название башни — Высокая башня у Нижних решеток.

К началу XX века это фортификационное сооружение почти разрушилось и было

отреставрировано в 1968 году по проекту архитектора Ю. В. Сусленникова.

В настоящее время на Высокой башне, как и на ряде других объектов Псковского Кремля, проводятся реставрационные работы, после завершения которых здесь планируется размещение экспозиции о военной истории Псковской земли, в том числе о событиях обороны Пскова от войск шведского короля Густава Адольфа в 1615 году и Северной войне.

Плоская башня

Плоская башня – памятник военной архитектуры начала XVI века, входящий в комплекс крепостных сооружений древнего Пскова. В ансамбле с Высокой башней является одной из главных достопримечательностей Пскова, его своеобразной визитной карточкой.

Расположена в месте впадения реки Пскова в реку Великую, завершает участок стены, спускающийся от северной башни Псковского Кремля Кутеркрома к воде.

Получила свое название благодаря приземистой форме, особенно контрастирующей с вертикально вытянутым объемом соседней Высокой башни.

Окружность ее стен, стоящих на основании цилиндрической формы, достигает 16 метров. Башня имела «в верхнем бою за город 7 боев (бойниц), да в среднем бою за год 9 боев, да подошвенных 5 боев».

Возведена в 1500 году для защиты устья Псковы.

На другом берегу, на Запсковье, псковичи одновременно построили Высокую башню.

В 1537 году между башнями была поставлена стена с водобежными воротами, закрывающими вход в реку. Водобежные ворота имели деревянные обитые железом решётки, опускающиеся вниз с помощью специального подъемного механизма. Первоначально стена была деревянной. Со временем ее заменили на каменную.

Сооружение называлось Нижними решетками, поскольку выше по течению ранее были построены аналогичные, перекрывавшие вход в реку с другой стороны – Верхние. Отсюда произошло и второе, более точное название башни — Плоская башня у Нижних решеток.

Башня была перестроена в 1678 году. Частично пострадала в пожаре 1790 года, но вскоре была восстановлена.

К началу XX века пришла в аварийное состояние. В таком виде она простояла до начала XX века, а затем постепенно стала разрушаться.

Сильные повреждения Плоская башня получила в годы Второй мировой войны: у нее была разрушена крыша и западная часть стены. Лишь в 1963 году сооружение вывели из аварийного состояния. По завершению реставрации вход в башню был замурован.

В настоящее время на Плоской башне, как и на ряде других объектов Псковского Кремля, проводятся реставрационные работы, после завершения которых здесь планируется размещение Музея реставрации Псковского кремля. Основной темой экспозиций станет история реставрации крепостных стен, башен, культовых и гражданских построек Пскова, в первую очередь Кремля, и вклад в их сохранение исследователей и архитекторов-реставраторов Ю. П. Спегальского, В. П. Смирнова, М. И. Семенова, В. А. Лебедевой, Б. С. Скобельцина.

Гремячая башня

Гремячая (Косьмодемьянская) башня – памятник оборонного зодчества начала XVI века, входящий в комплекс крепостных сооружений древнего Пскова, одна из самых интересных и загадочных башен Пскова.

Расположена на Гремячей горе, на обрывистом правом берегу реки Псковы близ впадения в нее Колокольничьего (Гремячего) ручья.

Изначально называлась Космодемьянской по имени существовавшего здесь Косьмодамианского (Гремяцкого) монастыря, от которого до наших дней сохранилась одноименная каменная церковь. Неподалёку, над ведущими к монастырю Гремячими воротами, находилась еще одна башня, называвшаяся, соответственно, Гремячею. К XIX веку эта башня разрушилась, а её название постепенно перешло на Космодемьянскую.

Косьмодемьянская башня была построена в 1525 году. Ей, защищавшей вход в крепость по реке Пскове, отводилась очень важная роль в системе оборонительных сооружений Окольного города.

Башня была поставлена на выровненной известковой скале, послужившей фундаментом сооружения и полом первого яруса. Стены и своды её сложены из тесаного известняка на известковом растворе. В нижнем ярусе в кладку вкраплены гранитные валуны.

Это круглая в плане башня с высотой её каменной части более 20 метров и диаметром основания до 15 метров. Имеет 6 боевых ярусов, которые сообщаются между собой каменными лестницами, расположенными в толще стен. Вплотную к западной стене также пристроена каменная лестница с выходами в башню, на крепостные стены и к реке.

Башня несколько сужается кверху за счет уменьшения толщины стен: если в нижнем ярусе она составляет до 5 метров, то в верхнем всего полтора. В её стенах прорезано 28 бойниц. Наружные отверстия амбразур имеют лучковое завершение, за исключением верхнего яруса, в котором они прямоугольные.

Башня имела подземные ходы и каменный «подлаз» — тайный спуск к воде.

В крепостной стене между Гремячей и стоявшей на левом берегу Псковы Никольской башнями находились построенные во второй половине XVI века водобежные ворота — так называемые Верхние решётки. Ворота заграждались герсами — опускными деревянными, а позже железными решетками, перекрывавшими водный путь в город.

Ряд особенностей фортификационного сооружения (более крупные и четко отесанные блоки известняка, купольный свод и сложная система входов, а также бойницы необычной для укреплений Северо-Западной Руси того времени формы), дают основание предполагать, что в её строительстве принял участие прибывший из Москвы в Псков зодчий Иван Фрязин, итальянец по происхождению, под руководством которого были восстановлены некоторые фрагменты укреплений псковской крепости.

В настоящее время Гремячая башня является мощным градостроительным акцентом в силуэте набережной реки Псковы, а сам её образ окутан многочисленными преданиями.

Одно из таких преданий рассказывает о том, что в башне был заточен тевтонцами не желавший покориться захватчикам псковский князь. Из своей темницы он призывал народ восстать, за что и был убит. Однако вдохновленные князем псковичи вступили с тевтонцами в бой, исход которого решила появившаяся на стенах башни и повергшая противника в ужас тень самого князя. А после победы в башне были найдены лишь оковы.

Другое предание рассказывает о заколдованной княжне, спящей непробудным сном в темном башенном склепе в окружении бочек с золотом, которую стерегут нечистые силы, и безуспешной попытке расколдовать её доброго молодца, рискнувшего провести возле девичьей постели 12 дней подряд, читая псалтырь.

Звон золотых монет или же лязг оков и сегодня, говорят, можно услышать из недр башни, оттого, будто бы, и зовется она Гремячей.

Рыбницкая башня

Рыбницкая башня (башня у Святых ворот) — памятник оборонного зодчества XV века, входящий в комплекс крепостных сооружений древнего Пскова. Проездная башня Псковского кремля.

Находится в юго-западной части Довмонтова города, замыкает Довмонтову стену с восточной стороны.

В XV веке в крепостной стене, которая отделяла Довмонтов город от торговых лавок существовали ворота, которые вели к рыбному торгу (Рыбникам), располагавшемуся на левом берегу Псковы, на территории от Нижних решеток до Троицкого собора. Над этими воротами и была поставлена башня, получившая соответствующее название. Другое название башни — «над Святыми воротами».

Под 1469 годом в псковской летописи записано: «Того же лета заложивши сделаша великая врата каменная и костер на верху болшей, выше старых, конец мостоу Запсковского». Однако можно предполагать, что это была реконструкция (повышение и, возможно, расширение) существовавших ворот. А впервые о строительстве двух костров с южной стороны Довмонтовой стены возле Псковы и Великой псковские летописи сообщают под 1376/1377 годом. Предположительно, это и были надвратные башни, известные позднее, как Рыбницкая и Власьевская.

Обе эти башни, похожие между собой, принципиально отличались от всех построенных ранее: они имели четырехугольную форму. Изображение четырёхскатного шатра Рыбницкой башни сохранилось на иконах с видом Пскова. Из более поздних описаний (1699г.) сооружения следует: «…Проезжие на Рыбницкой мост, над вороты башня четвероуголная крыта тесом, в ней верхних 6 боев, да ис тоеж башни на городовой стене двои прохожие ворота, мерою полчетверты сажени».

Власьевская и Рыбницкая защищали подступы к Торгу с Завеличья и с Запсковья, из заречий, сообщавшихся в этих местах с центром города мостами.

В 1780-х годах башня потеряла свое важное стратегическое значение и была разобрана.

Спустя двести лет В. Д. Белецкий раскопал фундамент башни над Святыми воротами, однако, его исследование не было учтено при последующей реконструкции. В рамках реализации крупного замысла послевоенной реставрации Псковского Кремля в 1971—1972 годах без надлежащего историко-архитектурного исследования на произвольно выбранном месте по проекту московского архитектора А. В. Воробьёва была сооружена проездная башня, за которой и закрепилось название Рыбницкой.

Средняя башня

Средняя или Снетная башня – памятник оборонного зодчества начала XV века, входящий в комплекс крепостных сооружений древнего Пскова.

Находится в Кроме (Кремле), расположена к северо-востоку от Троицкого собора над Псковой, в месте, где восточная стена Детинца имеет пятиметровый выступ внутрь.

Названа по своему расположению.

Второе название – Снетная башня (Снетной костер) связано с тем, что рядом с нею на берегу реки находился рыбный торг (Рыбники), где торговали, в том числе, снетками – мелкой рыбешкой, которой славится Псковское озеро.

Башня была поставлена в 1417 году, однако через два месяца после завершения строительства рухнула. Спустя два года ее возвели вновь. Со строительством Средней башни началось возведение каменной восточной стены Крома.

К концу XVII века башня постепенно разрушилась.

В ходе археологических раскопок 1966-1968 годов у выступа стены Крома севернее Рыбников были обнаружены остатки двух строительных периодов постройки (1417 г. и 1419 г.), обследовано её сохранившееся основание. Во время реставрации Кремля в 1973 году Средняя башня Крома была воссоздана.

В настоящее время это пятиярусная башня высотой З5 метров с диаметром основания 11 метров. Завершается шатром со сторожевой вышкой. Шатер венчает металлический прапор со стилизованным изображением креста, изготовленным по аналогии с крестом, находящимся на стене Изборской крепости.

Троицкая башня

Троицкая (Часовая) башня – памятник оборонного зодчества начала XV века, входящий в комплекс крепостных сооружений древнего Пскова.

Находится в Кроме (Кремле), стоит на восточном конце Персей над рекой Псковой, рядом с Троицкими воротами — главным и, в настоящее время, единственным, входом в Детинец.

Была возведена в 1400-1401годах, одновременно с башней Кутекрома.

Свое название получила по названию ворот. Ранее они, а, соответственно, и башня, назывались Великими. С устройством ворот и возникновением их названия связана история перенесения мощей святого князя Всеволода-Гавриила из церкви Дмитрия Солунского Довмонтова города в Троицкий собор в 1197 году. Рака святого, как свидетельствует летописцы, не пожелала войти в единственные существовавшие тогда Смердьи ворота. Князь явился в сновидении одному «богобоязненному мужу» и повелел пробить новые ворота, через которые мощи и были с легкостью пронесены. Само название «Великие» говорит о том, что проём новых ворот был больше, чем Смердьих, в которые, как полагают, не прошла рака. Однако названием подчеркивалась и значимость новых ворот как парадных, необходимость в которых в древнем Пскове к тому времени уже назрела. От Великих ворот начиналась главная улица средневекового Пскова – Великая.

Башня именовалась также Часовой, поскольку на ней некоторое время находились городские часы. В описях ХV века говорится: «. и над теми Троицкими вороты сделана наугольная круглая башня. да на той же башне сделаны городовые часы».

В конце XVIII века башня была полностью разрушена и представляла собой груду камней.

В 1973 году в рамках проекта реставрации Псковского Кремля были проведены археологические работы, позволившие воссоздать её заново в формах XVII века. В 1988 году Троицкая башня вместе с воротами восстановлена.

В 2003 году над Троицкими воротами Псковского кремля установлена мозаичная икона «Троица», выполненная в годы Великой Отечественной войны по эскизу жившего в Латвии русского художника Е.Е. Климова на фабрике «Виллеруа и Бох» в городе Метлах (Германия).

Варлаамовская (Варлаамская) башня

Варлаамовская (Варлаамская) башня – памятник оборонного зодчества начала XV века, входящий в комплекс крепостных сооружений Окольного города Пскова, одна из самых мощных псковских башен.

Находится на берегу реки Великой, на углу северной части псковской крепости, где проходившая вдоль реки стена поворачивает на восток, в сторону Варлаамовских ворот. Это были въездные ворота в город со стороны Гдова. Комплекс расположенных здесь объектов имеет одноименное название, которое связано с входящей в него церковью Варлаама Хутынского.

Первоначальная Варлаамовская наугольная башня была возведена на рубеже XV и XVI веков, одновременно со стенами Окольного города и относится к его первым каменным укреплениям. Она была небольшой, в диаметре всего 5 м. Перед башней был глубокий ров, который спускался вдоль северной стены Запсковья прямо к реке Великой.

Во время осады Пскова войсками шведского короля Густава II Адольфа в 1615 году каменная башня, оказавшаяся в самом центре главного штурма, серьезно пострадала. Она была до подошвы сбита артиллерийским огнем шведов, а то, что уцелело от сооружения, пытались взорвать псковичи. Остатки разрушенной башни были сброшены в крепостной ров. Напоминанием об этом событии стали многочисленные находки чугунных пушечных ядер.

Новая башня была возведена в период модернизации крепости в 1627-1628 гг. уже вокруг основания предыдущей, на самом краю обрыва, на поверхности крепостного рва и ступенчато понижающейся в сторону реки Великой известняковой скалы, в которую она была буквально вмонтирована.

Башня стала толще: ее внутренний диаметр составил 11,7 метров, а окружность по зубцам — 54,7 метров. Мощные стены достигали до 4 метров в толщину. Варлаамовская башня была достаточно высокой, она имела не менее трех ярусов боя с 32 бойницами. Навесная стена верхнего яруса имела 20 бойниц, половину из которых составляли прорезавшие стену под наклоном машикули — бойницы предназначенные для вертикального обстрела штурмующих.

В 1701 г., в начале Северной войны производились ремонтные работы и частичные работы по реконструкции башни. При этом со стороны р. Великой и откопанного рва для укрепления стен башни и прилегающих стен были насыпаны земляные валы.

В 1927 году западная часть обветшавшей к этому времени башни откололась и сползла по склону реки. В таком руинированном виде сооружение просуществовало почти 70 лет, получив дополнительные разрушения во время оккупации Пскова в годы Великой Отечественной войны.

В ходе проведенных в 2017-2019 гг. ремонтно-реставрационных работ живописные руины превратились в современный музейный объект со стеклянным фасадом, заменившим часть разрушенной стены. Важной частью его внутренней экспозиции стали остатки первоначальной Варлаамовской башни, раскрытые в ходе археологических раскопок. Башня включена в городской экскурсионный маршрут, прясла крепостной стены соединяют её с Высокой башней.

Источник