- Схема устройства свайных фундаментов: существующие типы, вид в разрезе + инструкция по монтажу

- Виды свайных фундаментов

- Типы металлических труб

- Устройство основания

- Конструкция винтовых свай

- Какие ростверки существуют

- Из чего он состоит?

- Краткое описании технологии монтажа

- Полезное видео

- Заключение

- Конструктивные решения свайных фундаментов, область их применения.

Схема устройства свайных фундаментов: существующие типы, вид в разрезе + инструкция по монтажу

01.12.2018 1,972 Просмотров

Если несущая способность этих слоев не достаточна, приходится применять другие конструкции оснований, способные опираться на прочные и надежные пласты.

К таким видам фундаментов относятся свайные конструкции, широко распространенные в регионах с проблемными грунтами.

Они позволяют строить массивные здания в самых сложных условиях, на слабонесущих, обводненных или подтапливаемых грунтах, плывунах или торфяниках.

Существуют разные конструкции свайных фундаментов, о которых следует поговорить подробнее.

Виды свайных фундаментов

Виды свайных оснований различают по типу опорных элементов.

Они делятся на:

- Сваи-стойки. Погружаются в грунт до появления жесткого контакта с плотными слоями. Обладают наибольшей прочностью и несущей способностью, используются для наиболее тяжелых и ответственных зданий и сооружений.

- Висячие сваи. Опоры на плотные слои грунта не имеют, удерживаются за счет силы трения на боковых стенках стволов. Несущая способность зависит от длины сваи, т.е. от глубины погружения в грунт. Используются в случаях слишком глубокого залегания плотных слоев. Недостатком висячих свай является способность внезапных просадок, возникающих вследствие изменения гидрогеологических условий — сезонного изменения уровня грунтовых вод.

По материалу сваи бывают:

- Деревянные. Традиционный вид, появившийся изначально и в настоящее время практически не использующийся.

- Металлические. В качестве свай используют отрезки рельс, швеллеров, двутавров и т.д. Специально изготовленными образцами являются только винтовые сваи. Металлические сваи имеют важное преимущество — они пластичны, что позволяет им гибко реагировать на боковые нагрузки от морозного пучения или подвижек грунта. Недостатком металлических свай является склонность к коррозии, в основном — к электрохимической ее разновидности. Из-за этого срок службы металлических свай относительно невысок — до 75 лет (в среднем — 40-50).

- Железобетонные. Эти сваи используются в самых ответственных опорных конструкциях. Они могут быть изготовлены на специализированных предприятиях, или отлиты непосредственно на участке. Срок службы Ж/Б свай достигает 150 лет, что обуславливает предпочтение именно этого типа среди строителей.

По типу погружения:

- Забивные. В основном, используются Ж/Б сваи с заранее напряженной арматурой. Они способны выдерживать максимальные нагрузки и обладают наибольшей несущей способностью. Намного реже используются металлические забивные элементы.

- Набивные (или буронабивные). Изготавливаются непосредственно на площадке путем заполнения жидким бетоном предварительно пробуренных и армированных скважин. При использовании этой технологии значительно снижается необходимость в транспортировке и погрузо-разгрузочных работах, нет нужды в применении сваебойной техники. Это сделало буронабивные сваи предпочтительными среди индивидуальных застройщиков.

- Винтовые. Это отдельный вид свай, погружаемых в грунт по принципу шурупов. Имеют возможность погружения и извлечения как механическим способом, так и вручную. Особенностью винтовых свай является отсутствие необходимости в планировке участка или в производстве земляных работ в целом. Кроме того, имеется возможность строительства на склонах или складках рельефа. Недостаток — коррозия, разрушающая металл.

По конструкции свайные фундаменты бывают:

- Свайно-ростверковый.

- Свайно-винтовой.

- Свайно-ленточный.

- Свайно-плитный.

Типы металлических труб

Винтовые сваи представляют собой металлические трубы с толщиной стенок не менее 4 мм, оснащенные сварным или литым острым наконечником и спиралеобразными режущими лопастями.

Погружение винтовых свай больше всего походит на завинчивание самореза — наконечник втыкается в грунт, стволу придают вращательное движение, лопасти врезаются в грунт и начинают понемногу затягивать ствол.

Считается, что их можно погружать вручную, с использованием только мускульной силы.

Это верно, но только до определенных пределов — наиболее распространенные винтовые сваи диаметром 108 мм вручную погрузить практически невозможно.

Специалисты не рекомендуют погружать вручную вообще никакие сваи, даже небольшого диаметра.

Неравномерность распределения усилия и колебания оси значительно ослабляют грунт вокруг ствола и лопастей, снижая несущую способность опоры.

Существуют разные конструкции винтовых свай, различающихся по признакам:

- Тип наконечника — сварной или литой.

- Количество лопастей — одна, две или три.

- С защитным слоем оцинковки, или без нее.

Отношение диаметров лопастей и ствола также бывает разным. Для рыхлых и мягких грунтов используются большие диаметры, обеспечивающие обширную опорную площадку.

Для скальных или обломочных грунтов применяют многовитковые сваи типа «шуруп», хотя для индивидуального строительства их использовать нецелесообразно. Существуют также сваи для погружения в вечную мерзлоту.

Они не имеют заостренного наконечника, так как погружаются в лидирующую скважину, и диаметр лопастей у них довольно низок — превышает размер ствола менее, чем в полтора раза.

Устройство основания

Схема свайного фундамента практически всегда одна и та же, вне зависимости от типа свай.

Основание состоит из:

- Опорные элементы (сваи) — вертикальные стержни, опирающиеся на глубинные плотные слои грунта или удерживающиеся в неподвижности за счет силы трения.

- Ростверк — пояс обвязки, на котором установлены стены дома.

- Обвязка — применяется в дополнение к ростверку на металлических (винтовых) сваях для соединения всех стволов в единую систему и увеличения жесткости и прочности свайного поля.

Сваи погружаются в грунт соответствующим способом, после чего их верхушки обрезаются до получения ровной горизонтальной плоскости по всему полю. Затем на них устанавливаются специальные колпаки с монтажными площадками — оголовки, на которые монтируется деревянный или металлический пояс обвязки.

Для железобетонных ростверков оголовки не используются, вместо них собирают опалубку и отливают монолитную ленту с армпоясом, жестко связанным с каркасом свай. Основная задача состоит в обеспечении максимально прочной и жесткой связи ростверка и всех свай, превращении отдельных элементов в единую систему.

Это позволит ростверку принимать на себя вес дома и перераспределять его по всем опорам, которые, в свою очередь, передадут нагрузку на твердые слои грунта.

Конструкция винтовых свай

Винтовые сваи представляют собой отрезки металлической трубы с толщиной стенок от 4 мм.

Они выпускаются в готовом виде с различной длиной от 1,5 м до 5 м (и более). Одна сторона трубы снабжена заостренным конусообразным наконечником, на котором крепится спиралеобразная режущая лопасть.

Наконечники бывают литые, изготавливающиеся как отдельный узел вместе с лопастью и привариваемые к трубе в готовом виде. Также есть сварные наконечники, представляющие собой соединенные лепестки, вырезанные из этой же трубы. Лопасти в этом случае привариваются отдельно.

Литые наконечники используются для более плотных грунтов, имеющих твердые включения.

Сварные наконечники используются на относительно мягких грунтах, так как при погружении в плотные слои они могут разрушиться и свая будет испорчена.

Для погружения на верхней части сваи имеется технологическое отверстие, в которое продевают лом.

На него одевают отрезки трубы, которые используют как длинные рычаги при вращении сваи. Один человек должен стоять у ствола и корректировать его положение, а другие вращают ствол и погружают его в грунт.

Установка с помощью строительных машин проходит гораздо быстрее, точнее и практически без отказов.

Важно заранее составить схему погружения, в которой будет отображена последовательность установки свай.

Иначе возможно возникновение ситуации, когда крайние опоры установлены, а к внутренним техника не может подойти.

Какие ростверки существуют

Существуют три основных разновидности ростверков:

- Деревянный. Используется брус размером 150 : 200 мм или 200 : 200 мм. Иногда вместо одного цельного бруса применяют пачку обрезных досок толщиной 50 мм и шириной 200 мм. Этот вариант позволяет исключить обычное для этого материала образование глубоких трещин и скручивание винтом. Балки укладываются на оголовки и фиксируются стремянками и болтами. Между собой их соединяют вполдерева с прокладкой из джута.

- Металлический. На оголовок укладывают двутавр, рельс или уголок и прочно соединяют между собой на сварку с дополнительной фиксацией на резьбовые соединения. Для швеллера оголовки не применяют, укладывая прокат полочкой вверх прямо на верхушки металлических труб (винтовых свай).

- Железобетонный. Представляет собой практически полный аналог мелкозаглубленного ленточного фундамента, только установленный не в траншее с опорой на грунт, а точечно на верхушках свай. При этом, лента отливается с жестким соединением арматуры с каркасами свай, что делает все элементы единой бетонной отливкой. Ж/Б ростверк способен выдерживать максимальные нагрузки, не гниет и не поддается коррозии, что обеспечивает длительный срок службы.

Из чего он состоит?

Ростверк — это пояс обвязки, представляющий собой некое подобие традиционной ленты, хотя может быть изготовлен не только из железобетона. Он располагается по периметру всего свайного поля под внешними несущими стенами, а также — под внутренними несущими стенами, полностью повторяя конфигурацию ленты.

Иногда применяют заглубленные и мелкозаглубленные конструкции ростверков, хотя в этих случаях речь идет о свайно-ленточном фундаменте.

Отличительная черта классического ростверка — расположение на верхушках свай на некотором возвышении над уровнем грунта.

Это позволяет исключить контакт с талой водой или снегом, делает возможным доступ к конструкциям для осмотра и наблюдения за состоянием.

Краткое описании технологии монтажа

Порядок действий следующий:

- Подготовка участка. Удаляются лишние растения и предметы, производится планировка участка, ели это необходимо.

- Разметка. С помощью колышков отмечаются центры скважин. Необходимо соблюдать точность и аккуратность измерений, проверять соответствие диагоналей.

- Бурение скважин. На заданную (или возможную) глубину бурятся скважины, при необходимости делается расширение — пятка.

- В полости опускаются гильзы— отрезки пластиковых труб, свернутый в трубку рубероид. Они послужат своего рода опалубкой, препятствующей уход воды из бетона в окружающий грунт.

- Собираются и опускаются в скважины арматурные каркасы. Их длина должна быть такой, чтобы оставалось достаточно для последующего соединения с армпоясом ростверка.

- В скважины заливают бетон. Его тщательно штыкуют, удаляя пузырьки воздуха. После этого сваи выдерживают до полного застывания (28 дней).

- Пока сохнет бетон, производят сборку опалубки и арматурного каркаса для ростверка. Порядок действий практически аналогичен методике строительства ленточного фундамента.

- Когда наступает возможность, производится заливка ростверка. Бетон штыкуют, удаляя воздух, затем накрывают полиэтиленом и выдерживают 28 дней. Опалубку можно снимать через 10 дней после заливки.

После полного затвердения ленты можно переходить к дальнейшему строительству.

Полезное видео

В данном разделе вы сможете ознакомиться с устройством свайного фундаментом в разрезе:

Заключение

Основным преимуществом свай, помимо возможности строительства на сложных и проблемных грунтах, является допустимость самостоятельного возведения без использования тяжелой техники.

Нередко сваи являются единственной возможностью привязать постройку к жесткой опоре.

Северные территории России изобилуют подобными участками, не позволяющими применять традиционные технологии строительства и нуждающимися в использовании более эффективных технологий.

Поэтому популярность и широкое распространение свайных фундаментов вполне оправданно и объяснимо.

Источник

Конструктивные решения свайных фундаментов, область их применения.

Свайные фундаменты. Используют их при строительстве на слабых сжимаемых грунтах, а также в тех случаях, когда достижение естественного основания экономически или технически нецелесообразно из-за большой глубины его заложения. Кроме того, эти фундаменты применяют и для зданий, возводимых на достаточно прочных грунтах, если использование свай позволяет получить более экономичное решение.

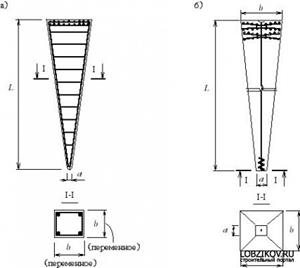

По способу передачи вертикальных нагрузок от здания на грунт сваи подразделяют на сваи-стойки и висячие сваи. Сваи, проходящие слабые слои грунта и опирающиеся своими концами на прочный грунт, называют сваями-стойками (рис. 4.15, а), а сваи, не достигающие прочного грунта и передающие нагрузку на грунт 1 рением, возникающим между боковой поверхностью сваи и грунтом — висячими (рис. 4,15,6,в).

По способу погружения в грунт сваи бывают забивные и набивные. По материалу изготовления забивные сваи бывают железобетонные, металлические и деревянные. Набивные сваи изготовляют непосредственно на строительной площадке в грунте.

Железобетонные сваи изготовляют сплошные квадратного (от 250 х 250 до 400 х 400 мм) и прямоугольного (250 х 350 мм) сечения, а также трубчатого сечения диаметром от 400 до 700 мм. В основном применяют короткие сваи длиной 3. 6 м. Трубчатые сваи могут быть с заостренным нижним концом или с открытым. Трубчатые сваи и сваи-оболочки — находят все более широкое применение при строительстве зданий и сооружений на слабых грунтах большой толщи, в том числе возводимых в сейсмических районах, при больших вертикальных и выдергивающих, а также горизонтальных нагрузках.

Деревянные сваи во избежание их быстрого загнивания используют лишь в грунтах с постоянной влажностью. Их изготовляют из хвойных пород диаметром в верхнем отрубе не менее 180 мм; кроме того, ствол деревянной сваи необходимо покрыть битумными или дегтевыми мастиками для предотвращения их загнивания.

Пирамидальные сваи — без поперечного армирования, длиной 4 — 9м, сечением 40×40 см в голове и 20×20 см у острия — обладают большой несущей способностью. Их целесообразно применять в случае, если напластование грунтов по глубине сравнительно однородно или если верхние слои грунта обладают лучшими строительными свойствами, чем нижние.

Ромбовидные сваи (на рисунке выше под буквой «д») — дают возможность повысить их несущую способность в пучинистых грунтах. Ромбовидная свая дополнительно уплотняет грунт нижними наклонными гранями и передает на него не только касательные, но и нормальные усилия. Благодаря этому на ромбовидные сваи можно передать более высокие нагрузки, чем на призматические, имеющие одинаковые с ромбовидными длину или объем.

Для объединения отдельных свай в общий свайный фундамент на них устраивают железобетонные плиты — бетонные ростверки. Конструкции ростверка зависят от вида свай, их расположения и конструкции здания. Ростверки могут изготавливаться монолитными, сборно-монолитными или сборными, также возможны безростверковые решения.

Монолитные ростверки применяются при кустовом расположении свай, которые в большинстве случаев располагаются в ряд.

Монтаж сборного ростверка менее трудоемок, чем устройство монолитного ростверка.

Одно из необходимых условий применения сборного ростверка — тщательная забивка свай согласно заданному проекту положения.

Во всех вариантах конструкций ростверка предполагается, что сваи не погружены точно по вертикали до проектной отметки (как правило, они ее не достигают). Так как срезка голов большого количества свай не может быть выполнена до единой необходимой отметки, то выравнивание голов свай предполагается осуществить сборными оголовками, которые надевают на сваи после срубки голов с заполнением бетоном на мелком щебне.

Применение оголовков позволяет компенсировать отклонения свай в плане в допустимых пределах.

Соединения свай с ростверком могут быть следующих типов: -сопряжения оголовков со сваями сплошного сечения;

— сопряжения оголовков со сваями с круглой полостью. На выровненные оголовки укладывают элементы сборного ростверка прямоугольного сплошного сечения;

-сопряжение сборного ростверка и трубчатой сваи.

8.Каркасы 1-о этажных общественных зданий, требования к элементам каркаса.

9.

Конструктивный элемент, ограждающий здание сверху, называется покрытием или крышей. Покрытие состоит из двух частей: несущей и ограждающей.

К несущей части покрытия предъявляются следующие требования:

1) по несущей способности (1-я группа предельных состояний);

2) по жесткости (2-я группа предельных состояний);

3) по экономичности;

4) по индустриальности;

Ограждающая часть покрытия — кровля. Кровля служит для отвода осадков и должна быть: водонепроницаемой, влагоустойчивой, стойкой к воздействию ряда агрессивных химических веществ (содержащихся в воздухе и осадках)

По материалу изготовления кровли подразделяют на:

листовые (из кровельной стали, профлиста, асбестоцементные);

плиточные (из черепицы, металлочерепицы, кровельной драни);

Ответственные места кровли (свесы, водоприемные воронки, примыкания к парапетам, деформационные швы) выполняют с применением кровельной стали, в не зависимости от материала кровли.

^ Листовая стальная кровля выполняется из листовой оцинкованной или неоцинкованной стали. Основанием под кровлю служит сплошная или разреженная обрешетка из пиломатериалов. Кровельные листы по длине соединяют в картины. Картины соединяют между собой фальцами. Кровля из листовой оцинкованной стали считается одной из самых надежных.

Кровля из профилированного стального листа менее сложна при производстве из-за простого соединения листов между собой, но более металлоемка. Она, как правило, выполняется по разреженной обрешетке. Смежные листы в горизонтальных рядах стыкуют в нахлест. При проектировании такой кровли следует учитывать возможность схода снега в процессе эксплуатации, поэтому для них назначают меньший уклон.

Кровля из волнистых асбестоцементных листов (шифера) достаточно широко распространена на территории СНГ. Такая кровля проста в изготовлении, но крайне ненадежна в эксплуатации, так как при сбросе с нее снега в ней образуются проломы, также во время ураганов ветки с деревьев пробивают и разламывают листы шифера. К тому же асбестоцемент при выветривании выделяет вещества, вредные для здоровья людей. Например, в Японии применение асбестоцементных листов запрещено законодательно в связи с этим фактором. Такая кровля, как правило, выполняется по разреженной обрешетке. Укладку листов ведут от карниза к коньку горизонтальными рядами с напуском в 120…140 мм. Смежные листы в горизонтальных рядах стыкуют внахлестку с напуском на одну волну. Листы к обрешетке крепят гвоздями с оцинкованной сталью и рубероидом. Конек и ребра крыши покрывают фигурными листами – шаблонами.

Кровля из современных плиточных материалов (фигурной керамической черепицы, металлочерепицы и т.п.) долговечна, надежна, эстетична, несгораема. Однако она дорога, сложна в изготовлении и трудно ремонтируема, из-за специфичных креплений. Такую кровлю укладывают по сплошной обрешетке или по разреженной обрешетке с маленьким шагом. Конек и ребра скатов кровли покрывают элементами специального шаблона, а разжелобки (ендовы) – оцинкованной сталью.

^ Рулонные кровли изготавливаются из рубероида, толя или других рулонных материалов. Основанием для них являются железобетонные плиты покрытия, по которым в несколько слоев укладывается ковер. Ковер склеивается клеящими составами (битумом). Полотнища гидроизоляционного материала наклеивают с перехлестом в 100 мм. При малых уклонах рулоны раскатывают параллельно обрезу кровли, а при уклонах более 15% — перпендикулярно коньку.

^ Мастичные кровли устраиваются по железобетонным плитам покрытия, по которым расстилают полотнища стеклохолста перпендикулярно стоку воды с перехлестом не менее 100 мм. Потом их пропитывают холодной битумной мастикой, которая приклеивает их к основанию. Затем во взаимно перпендикулярных направлениях по слоям мастики приклеивают еще 2 слоя стеклохолста. Для защиты такой кровли в нее втапливают слой гравия, или ее окрашивают алюмокеросиновой суспензией светлых тонов. Такая кровля надежна, но дорога в производстве.

Безрулонные кровли выполняются из железобетонных панелей, покрытых слоем гидроизоляционной мастики. Панели полностью изготавливаются на заводе.

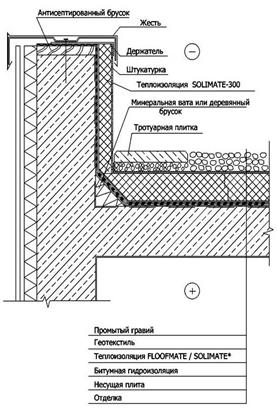

Эксплуатируемые крыши

На эксплуатируемых крышах размещаются зеленые зоны, рестораны, кафе, детские площадки, зоны отдыха, паркинги и автостоянки. Разновидностью эксплуатируемой крыши могут быть и перекрытия подземных помещений (тех же паркингов, торговых зон и т.д.), которые с поверхности земли воспринимаются как благоустроенное пятно в городской застройке (сквер, летнее кафе и проч.). Она устроена следующим образом: гидроизолирующий слой настилается непосредственно на стяжку, выполненную на бетонном перекрытии. Сверху укладываются теплоизоляционные плиты перекрывая друг друга. Поверх теплоизоляции, укладывается специальный фильтрующий слой, на него — слой гравийной засыпки. На гравий укладываются тротуарные плиты.

Типы эксплуатируемых крыш

По функциональному назначению можно выделить несколько типов эксплуатируемых крыш: покрытие с ограниченной возможностью для ходьбы (гравийная засыпка), пешеходное покрытие, ‘зеленая кровля’ или крыша-сад, покрытие пригодное для движения транспорта и устройства автостоянок. Очень часто эти типы покрытий комбинируются, например, пешеходные дорожки могут сочетаться с участками гравийной засыпки и озелененными участками

. Зеленая кровля приобретает все большую популярность. Крыши-террасы и крыши-сады – («зеленые» крыши) используют для озеленения, высаживают как деревья и крупные кустарники, так и газонную траву. В зависимости от желаемого варианта может предполагаться почвенный слой разной толщины.Для зеленых кровель используются специальные, предназначенные именно для устройства зеленой кровли системы — комплексы специально подобранных кровельных материалов. Особое значение при этом имеют специальные водозадерживающие и дренажные мембраны, корнестойкие пленки, битумно-полимерные рулонные материалы со специальными химическими добавками, препятствующими росту корней вглубь гидроизоляции. материалы с пропиткой, останавливающие рост корневой системы применяют и при простой гравийной засыпке крыши.

По внешнему виду и назначению ‘зеленые крыши’ можно разделить на несколько типов:

с интенсивным озеленением (напоминают садово-парковые зоны);

с ‘легким’ озеленением (исключаются деревья и высокие кустарники);

с травяным растительным покровом, при этом требуется минимальный почвенный слой и разрешается хождение только по специальным дорожкам;

с размещением растений в специальных емкостях с почвенным субстратом.

Для эксплуатируемых крыш, как и для крыш вообще, теплоизоляционный слой должен обеспечивать соответстветствие требованиям, предъявляемым к ограждающим конструкциям СНиП II-3-79*

Рассмотрим последовательно те требования, которые предъявляются к теплоизоляционному материалу, пригодному к использованию в конструкции ‘инверсионной’ кровли. Теплоизоляционный материал должен обладать:

высокой теплоизолирующей способностью;

минимальным водопоглощением, гарантирующим постоянство теплоизолирующих параметров;

стабильностью геометрических размеров;

прочностью на сжатие;

Во-первых, они должны обладать повышенной влагостойкостью и как можно более низким водопоглощением. Это связано с тем, что проникновение в структуру утеплителя паров воды и влаги, многократные циклы ‘замораживания-оттаивания’ в конечном итоге приводят к потере теплоизоляционных свойств и разрушению материала, а ремонт эксплуатируемых крыш, как уже отмечалось, сопряжен со значительными сложностями. Во-вторых, теплоизоляционные материалы должны обладать высокими прочностными характеристиками, чтобы быть устойчивыми к неизбежным для эксплуатируемых крыш высоким механическим нагрузкам.Перечисленным требованиям удовлетворяют теплоизоляционные материалы, полученные путем вспенивания. К ним относятся, в частности, экструдированные пенополистиролы, а также вспененное или ячеистое стекло.

Источник