- Фото работ

- Роспись храма «Вера Надежда Любовь и мать их София» в станице Багаевская

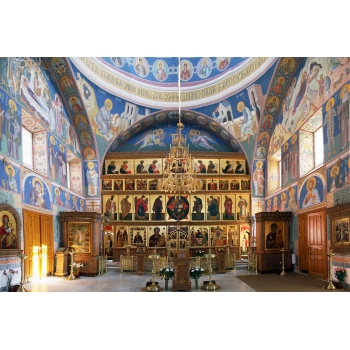

- Роспись Собора Благовещения в Кировограде

- Роспись храма Ильи Пророка

- Роспись Свято-Троицкого собора в Вознесенском монастыре

- Роспись церкви «Жен Мироносиц»

- Роспись Собора Благовещения Пресвятой Богородицы в мужском Благовещенском монастыре

- Роспись церкви Всех Святых, земли Русской просиявшие

- Роспись резиденции Патриарха Московского

- Роспись Казанско-Богородицкой церкви

- Роспись храма Троицы Живоначальной

- Роспись храмов

- Храмовая роспись возникла в христианстве, чтобы донести до неграмотного населения Библейские сюжеты

- На Руси к храмовой живописи изначально относились с благоговением, сейчас ещё формируется современная традиция росписи церквей

- Чётких канонов росписи храмов нет, но есть рекомендации о том, каких святых где изображать по традиции

- Роспись храмов и икон, по канону, могут выполнять только верующие и благочестивые христиане, но на практике это не так

- Живописное убранство православного храма

Фото работ

Андрей Геннадьевич Филиппов специализируется в области Православного искусства — создании икон, иконостасов, стенных росписей, киотов

Роспись храма «Вера Надежда Любовь и мать их София» в станице Багаевская

Художник Филиппов Андрей Геннадьевич расписал храм в академическом стиле. Адрес: Ростовская область. Багаевское сельское поселение.

Роспись Собора Благовещения в Кировограде

Год основания: 2011Адрес: Украина, город Кировоград, улица Большая Перспективная, 2

Роспись храма Ильи Пророка

Адрес: Украина, Кировоградская область, Головковка

Роспись Свято-Троицкого собора в Вознесенском монастыре

Адрес: Украина, Черниговская обл., Герцаевский р-н, с. Банчены

Роспись церкви «Жен Мироносиц»

Год основания: между приблизительно 1251 и приблизительно 1300. Адрес: МО, Талдомский р-н, д. Юдино Церковь «Жен Мироносиц» находится на территории клубного экопоселка Sanatel живописном берегу реки Дубна.

Роспись Собора Благовещения Пресвятой Богородицы в мужском Благовещенском монастыре

Год основания: не ранее 1553.Адрес: Владимирская область, Муромский район, г. Муром, ул. Красноармейская, 16

Роспись церкви Всех Святых, земли Русской просиявшие

Художник Филиппов Андрей Геннадьевич расписал баптистерию (церковь) в стиле академической живописи. Год постройки: Между 2007 и 2008 Адрес: Россия, Рязанская область, Клепиковский район, с. Ушмор.

Роспись резиденции Патриарха Московского

Художник Филиппов Андрей Геннадьевич расписал резиденцию Патриарха Московского Год основания: между приблизительно 1251 и приблизительно 1300.Адрес: 115191, Москва, ул. Даниловский вал.

Роспись Казанско-Богородицкой церкви

Художник Филиппов Андрей Геннадьевич расписал церковь в стиле модерн Год постройки: 1870 -1899. Адрес: Самарская область, Ставропольский район, с. Новая.

Роспись храма Троицы Живоначальной

Год постройки: Между 1882 и 1883. Адрес: Шатурский район, с. Шарапово, ул. Центральная, д. 1-а

Источник

Роспись храмов

Живопись в православном храме узнаваема с первого взгляда. Она не похожа на традиционные картины художников, не имеет аналогов и в популярной культуре.

Кажется, это отдельный мир с обратной перспективой и таинственными правилами.

Задача этой статьи — приоткрыть завесу тайны и ответить на распространённые вопросы о храмовой росписи.

Храмовая роспись возникла в христианстве, чтобы донести до неграмотного населения Библейские сюжеты

Храмовая роспись — древний вид искусства. Вряд ли удастся проследить его истоки, ведь возникла она намного раньше христианской традиции. Поэтому сосредоточимся на том, что нам известно наверняка.

Роспись церквей тесно связана с созданием икон, и отчитывать годы её появления можно с творчества первого иконописца — апостола Луки, который, по преданию, написал образ Пресвятой Богородицы.

Мастера стали расписывать храмы для того, чтобы сделать Библейские сюжеты доступными широкой публике.

Дело в том, что в средневековье люди в преобладающей массе были безграмотны, так что картинки являлись для них наиболее доступным способом донести информацию.

При этом такого благоговения, как сейчас, перед храмовой живописью не существовало.

Она могла нести ироничный характер, содержать карикатурные сюжеты и узнаваемые для своего времени культурные и фольклорные образы.

Не редки изображения обнажённых тел, гротескных чудовищ, сцен провокационного и непристойного характера.

Это привлекало людей в храмы, но в то же время настенная живопись выполняла главную функцию — образовательную.

На Руси к храмовой живописи изначально относились с благоговением, сейчас ещё формируется современная традиция росписи церквей

На Русь храмовая живопись пришла вместе с христианством, и отношение к ней сразу же сложилось соответствующее — благоговейное.

Иконография и роспись церквей для православного человека — это целая наука, со своими канонами, которые требуется тщательно изучать, а потом кропотливо реализовывать.

Сегодняшний православный художник учится своему навыку свыше десяти лет, за которые знакомится с традициями храмовой живописи России и Византии.

Но при этом свой собственный облик православная живопись продолжает формировать, так как она отошла от европейского канона. Так об этом говорит художник Дмитрий Лазарев:

«Что делает художник, расписывающий церковь?

Отражает свое время, опираясь на канон. А канон — это Италия, это Византия.

Передать свое время, опираясь на эту традицию, — основная задача серьезного художника.

Когда есть преемственность поколений, это получается естественно: в эпоху Возрождения итальянцы часто изображали Христа в современных одеждах.

Но если сейчас изобразить Христа в джинсах — не поймут. Потому что порвалась связь времен».

А художник Константин Охотин делится соображениями о возникновении в будущей современной традиции храмовой живописи в православии:

«Думаю, современная традиция еще появится —

это вопрос времени,

но сейчас все началось практически с нуля.

Вылезает много подражаний Византии,

древней русской живописи — Рублеву,

Дионисию, академической живописи XVII — XVIII веков.

В какой-то момент должен произойти синтез всех этих стилей».

Важная отличительная черта православной живописи — её нереалистичность. Даже если есть прижизненные фотографии святого, на образах он мало похож на себя.

Икона стремится не к реализму и не красоте, а к символизму. Это отдельный жанр живописи. Поэтому изображения на ней часто выглядят плоскими, такова дань традиции, ведь акцент в ней на другом.

Обратная перспектива как бы включает наблюдателя, делает его соучастником событий иконы или фрески. Также это подчёркивает, что на изображении — не обычный мир.

Существует деление храмовой живописи на каноническую (возникла около IV века) и боле позднюю академическую (середина XVIII века), которая выглядит более живой и реалистичной, так как ориентирована на работы художников эпохи Возрождения.

Чётких канонов росписи храмов нет, но есть рекомендации о том, каких святых где изображать по традиции

Нет никаких чётких канонов того, что именно и в каком порядке должно быть изображено на стенах храма. Например, если церковь посвящена какому-то святому, то в росписи вполне могут преобладать сцены из его жития.

Но всё же за годы существования православных церквей сформировались некоторые традиции, которые можно наблюдать во многих храмах.

Во-первых, есть несколько подходов к росписи:

- евхаристический — центр в алтарной зоне;

- литургический — изображения соответствуют порядку богослужения, либо календарю праздников;

- иерархический — смысловой центр в куполе;

- исторический — изображения расположены в хронологическом порядке от сотворения мира.

Во-вторых, в традициях имеется конкретика:

- на куполе храма изображают Бога-Отца, Троицу, крест, Святой дух, монограмму Христа, Агнца или самого Спасителя;

- на сводах пишут события двунадесятых праздников;

- паруса обычно украшают образами евангелистов;

- в барабане меж окон располагают образы апостолов и пророков;

- на столпах пишут образы мучеников и святителей;

- северную и южную стены украшают изображениями апостолов, святителей, мучеников, преподобных, святых отцов и т.д. Обычно их располагают по значимости;

- на западной стене изображают сцены Страшного суда;

- притвор украшают образы эдемского сада и ветхозаветных событий;

- на стенах принято писать сюжеты из Священного Писания;

- снаружи храма обычно есть несколько изображений в нишах: святой, в честь которого построен храм, Богородица, Иисус Христос;

- над входом в храм может быть изображение Спаса Нерукотворного.

Роспись храмов и икон, по канону, могут выполнять только верующие и благочестивые христиане, но на практике это не так

Роспись икон и храмов — это труд, который некоторые православные деятели сравнивают с молитвой. Монахиня Иулиания (Соколова) писала об этом так:

«Икона есть образно выраженная молитва, и понимается она, главным образом, через молитву.

Она рассчитана только на молитвенно предстоящего перед ней верующего.

Ее назначение — содействовать молитве, поэтому трудящемуся в этом деле необходимо во время работы не забывать о молитве.

Молитва многое в иконе объяснит без слов, сделает понятным, близким, покажет как духовно верное, как неопровержимо истинное».

В свете этого очевидно, что человек, который принадлежит к другой вере, либо атеист не может выполнять роспись церкви. Конечно, икона — это не реликвия, но всё же объект почитания, своего рода святыня. Пусть это и художественное произведение. Но в нём присутствуют и иные стороны:

- догматическая;

- литургическая;

- духовная;

- нравственная.

Соответственно, через икону к молящемуся направляется благодать Божия. Это дверь, которую открывает образ верующего. Чем выше нравственные и духовные качества иконописца, тем большую одухотворённость приобретают его работы.

Поэтому издревле на роль иконописцев избирали на абы кого, а благочестивых верующих.

Церковные авторы и Стоглавый Собор приводят требования к иконописцам:

- вести духовную жизнь;

- иметь благие нравы;

- отличаться смирением и кротостью;

- не быть сварливыми;

- не завидовать;

- не пить спиртное;

- не празднословить;

- хранить душевную и телесную чистоту;

- не прелюбодействовать;

- писать образы с особым усердием.

Царям же рекомендовалось жаловать таких мастеров, а святителям беречь их.

Это требования православной Церкви. В католичестве иные традиции. Там, например, росписью мог заняться любой мастер, а его личные качества и религиозные достижения при этом не важны.

Однако стоит отличать традицию от реальности. Художник Константин Охотин говорит:

что мы православные,

Но я думаю, во все,

что бы ты ни делал,

Если не верить — не получится».

Источник

Живописное убранство православного храма

Традиция благолепного убранства храма идёт ещё от ветхозаветных скинии и Иерусалимского храма Соломона, которые по указанию Самого Бога были богато украшены, в том числе изображениями. Подготовлено ortox.ru и архитектором Кеслером М.Ю.

«Дом, который следует выстроить для Господа, должен быть весьма величественен, на славу и украшение пред всеми землями» (1 Пар. 22,5)

Традиции храмовой росписи

Традиция благолепного убранства храма идёт ещё от ветхозаветных скинии и Иерусалимского храма Соломона, которые по указанию Самого Бога были богато украшены, в том числе изображениями херувимов, пальм, плодов и цветов.

Первые христианские изображения появляются около 200 года. Так, например, в доме в Дура-Европос (Месопотамия), реконструированном христианской общиной для своих целей, крещальню украшали фрески. В катакомбы верующие принесли символы и знаки: виноградную лозу — символ жертвенной крови Христа и причащения, крест, якорь — символ надежды и др. Изображение является уже не украшением помещения, а прежде всего носителем смысла. Искусство христианских катакомб ставит перед собой задачу выбора из огромного круга сюжетов Ветхого и Нового завета наиболее показательных и подходящих. В помещениях раннехристианских катакомб можно видеть и начало формирования иконографических программ. Так, во входной зоне присутствуют изображения, ассоциативно связанные с темой Крещения, в зоне ниши — с евхаристической тематикой, а в верхнем регистре помещений — с райскими аллегориями.

После победы христианства и иконопочитания в византийский период развитием иконографии руководили несколько. Во-первых, образ должен был являть тождественность с прообразом, узнаваемость. Иконы стали не просто создавать в соответствии с установленными правилами, но и снабжать соответствующими надписями. Теперь молящийся мог входить в контакт с образом, который должен был располагаться к нему лицом, чтобы между ними происходила подлинная встреча. Во–вторых, каждый образ должен был занимать приличествующее ему место в соответствии с иерархией: сначала — Христос, затем — Богоматерь, потом ангелы и святые в надлежащем порядке старшинства. Вобравшую эти принципы систему церковного убранства стали применять в храмах, начиная с IX в. — чаще всего, спланированных в виде вписанного в квадрат креста с куполом посередине. Этот совершенный тип византийского крестово–купольного храма, предоставлявший наилучшие возможности для иерархического расположения образов, и был перенесён на Русь.

История Древней Руси, изобиловавшая вражескими набегами и пожарами, оставила нам лишь малую часть богатейшего наследия живописного убранства храмов. Укажем лишь несколько из уцелевших. В Киевской Кирилловской церкви до наших дней сохранилась фресковая живопись XII века. В центральной аспиде размещены изображения Евхаристии и святительского чина, на предалтарных столбах — Благовещения и Сретения, на южной и северной стенах — Рождества Христова и Успения Пресвятой Богородицы. Всё пространство притвора занимает изображение Страшного Суда — одно из наиболее ранних в росписи русских храмов.

Церковь в честь Преображения Спаса на Нередице ( 1198 г .) в Великом Новгороде приобрела мировую известность благодаря своим фресковым росписям, покрывавшим все внутренние поверхности стен и сводов. Фрески не только обладали самостоятельной ценностью, но и прекрасно согласовывались со структурой храма, образуя синтез архитектуры и живописи. Интерьер собора в честь Преображения Господня Псковского Мирожского монастыря ( 1140 г .) также полностью расписан фресками, сохранившимися до наших дней.

Во Владимирском Успенском соборе сохранились фрагменты росписей 1408 года, выполненных выдающимися русскими иконописцами Андреем Рублёвым и Даниилом Чёрным.

В 1505 году под руководством Феодосия — сына знаменитого иконописца Дионисия была выполнена роспись Успенского собора Московского Кремля. По общему характеру композиции она близка к фрескам Рождественского собора Ферапонтова монастыря ( 1480 г .), которые были написаны Дионисием с сыновьями Феодосием и Владимиром в 1502 году. Характер расположения фресок достаточно традиционен: в центральном куполе находится изображение Спаса Вседержителя, ниже, на сводах — образы Архангелов, Праотцев и Пророков. Западную стену занимает фреска Страшного Суда. На нижней и северной стенах размещены множество сюжетов из Апокалипсиса. Большое место в росписях собора занимают изображения русских князей и византийских императоров, отображающие духовную преемственность Русской Православной Церкви от древней Византийской. В основание программы монументальной живописи Успенского собора Московского Кремля — главного храма Русской земли, по мнению исследователей, была положена концепция «Моск- ва — осуществлённый Иерусалим», которая определила вселенский характер сюжета росписи, в которой особое место отведено образу Иерусалима.

Из монументальных росписей, выполненных в конце XIX века, можно назвать Владимирский собор в Киеве ( 1896 г .), расписанный В.М. Васнецовым и М.В. Нестеровым с участием М.А. Врубеля и других выдающихся художников.

Основные принципы росписи православного храма

Система росписи храма сложилась в Византии в VIII веке при патриархе Фотии одновременно со сложением чина Литургии. В своем начальном состоянии программы размещения росписей складывались уже в раннехристианский период, приобрели более весомый характер в ранневизантийское время, но наиболее ярко раскрылись после завершения эпохи иконоборчества. В средневизантийский период сформировались такие принципы построения программ, как:

— иерархический, со смысловым центром в куполе;

— евхаристический, с центром в алтарной апсиде;

— литургический, отражающий в последовательности сюжетов богослужебную и календарную логику;

— исторический, с последовательным расположением ветхо-и новозаветных сюжетов.

В целом иконографические сюжеты должны распределяться в храме в зависимости от смысла и значения каждой его части и её роли в богослужении. Что же касается системы росписей каждого конкретного храма, то она всегда индивидуальна, ибо при наличии общей схемы обычно возникают творческие решения, не нарушающие единого строя композиции интерьера.

В средней части храма система росписи образует три зоны: первая — зона куполов и сводов верхнего уровня, в том числе конха апсиды; вторая — зона парусов и верхних частей стен; третья — зона нижних частей стен.

В верхней зоне находятся изображения наиболее важных в Православии лиц (Иисуса Христа, Богоматери, ангелов) и тех сцен, в которых небо было либо местом действия, либо источником или целью изображаемого события.

В числе изображений на куполе можно назвать образ Христа Пантократора, Святого Духа в виде голубя, а также Крест, монограмму Христа, Агнца. Позднейшая традиция связана с образами Троицы Новозаветной, Отечества, Господа Саваофа. Периферийная часть купола, представляющая собой либо нецентральные зоны широкой скуфьи, либо барабан, включает обычно изображения апостолов, пророков, праотцев, а также в некоторых случаях Небесных Сил, Богородицы и Иоанна Предтечи.

Центральный медальон с Христом Пантократором в куполе размещается таким образом, что его можно различить при взгляде с запада на восток. Под образом Вседержителя по нижнему краю сферы купола изображаются серафимы (силы Божии). В барабане купола — восемь архангелов, небесных чинов. В барабане купола изображаются и апостолы, там же ниже — пророки. Порядок расположения пророков может быть обусловлен порядком расположения праздников на стенах и сводах храма. В частности, надписи в свитках пророков могут соответствовать праздникам, находящимся рядом. Апостольский чин барабана строится, исходя из иерархического первенства первоверховных апостолов Петра и Павла, а также первозванных апостолов (Андрея, Петра, Иакова и Иоанна). Надписи скуфьи купола могут представлять собой краткие тексты аллилуариев, прокимнов и запричастных стихов великих праздников.

Средняя зона храма посвящается жизни Иисуса Христа. Классический цикл состоит из сцен двунадесятых праздников: Благовещения, Рождества, Сретения, Крещения, Преображения, Воскрешения Лазаря, Входа в Иерусалим, Воскресения (Сошествия во ад), Вознесения, Сошествия Святого Духа и Успения Богородицы, а также Распятия. К этому ряду зачастую прибавляются несколько изображений, которые демонстрируют историю страстей Христо-вых,— Тайная Вечеря, Омовение ног, Поцелуй Иуды, Снятие с Креста и Уверение Фомы, а также историю рождения Христа, — Поклонение волхвов, Бегство в Египет и историю Его проповеднической деятельности — цикл чудес и притч. Согласно сложившейся традиции, с северной стороны храма располагаются сюжеты Страстного цикла, отражающие события Великого Пятка и субботы,— Распятие, Оплакивание, Сошествие во ад. Предшествующие и последующие события чаще располагаются с востока или запада.

К XIV веку в убранстве храмов появляются иконографические мотивы, которые не были напрямую связаны с жизнью Иисуса Христа. Располаются они в боковых нефах, приделах, притворах или нартексе и часто изображают эпизоды из жизни Богородицы.

Состав сцен зависит от богословской программы храма. Так, скажем, в церкви, посвящённой Богородице, будут преобладать сцены из жизни Девы Марии, тема Акафиста. Никольский храм будет содержать сцены из жития Свт. Николая, Сергиевский — Прп. Сергия и т.д.

В средней части храма, на столпах, если они есть, помещаются образы святителей, мучеников, святых, наиболее чтимых в данном приходе. В «парусах», изображают четырех евангелистов — Матфея, Марка, Луку, Иоанна.

По северной и южной стенам сверху вниз рядами следуют изображения апостолов от семидесяти и святителей, преподобных и мучеников. Нижний ярус нередко выстроен из одиночных фигур — это либо святые отцы, либо святые князья, иноки, столпники, воины. Эти фигуры распределяются с учётом их ранга и функций, размещаясь в соответствии с порядком дней их памяти в литургическом календаре.

Над уровнем пола, в зоне, где стоят молящиеся, на стенах располагаются изображения чередующихся свисающих полотнищ — «полотенец», которые как бы несут священные изображения, расположенные выше.

Так как в алтаре совершается Таинство Евхаристии, его росписи посвящаются связанным с этим Таинством сюжетам. Первый ряд росписи, начиная снизу, представляет отцов литургистов: святителей Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Великого и с ними других святителей, а также святых диаконов, как участников богослужения. Выше — сама Евхаристия: причащение апостолов под двумя видами — хлебом и вином. Ещё выше, над Евхаристией в конхе апсиды помещается фигура Богоматери, стоящей или сидящей (тип Оранты или Одигитрии). Постольку алтарь является местом приношения Бескровной Жертвы, установленной Самим Спасителем, то вверху, над изображением Божией Матери, часто помещают изображение Христа. В боковых апсидах пишут образы родителей Богоматери — Иоакима и Анны, или Предтечи Спасова Иоанна.

На стенах, отделяющих алтарь от нефа, могут быть представлены ветхозаветные прообразы Евхаристии: жертвоприношение Авеля; Мелхиседек, приносящий хлеб и вино; Авраам, приносящий в жертву Исаака; гостеприимство Авраама.

На западной стене храма располагаются сцены Страшного суда, видение пророка Иезекииля. Значение изображения Страшного Суда в том, что человек, уходя из храма, должен помнить о смертном часе и о своей ответственности перед Богом. Над ним, если позволяет пространство, располагается образ шестидневного творения мира. В таком случае образы западной стены представляют начало и конец земной истории человечества .

Живопись притвора состоит из настенных росписей на темы райской жизни первозданных людей и изгнания их из рая, а также ветхозаветных событий из периода естественного закона.

Пространства между отдельными живописными композициями заполняются орнаментом, где в основном используются сюжеты растительного мира или образы, соответствующие содержанию псалма 103, где рисуется картина земного бытия, перечисляющая различные Божии создания. В орнаменте могут использоваться и такие элементы, как кресты в круге, ромбе и других геометрических фигурах, восьмиугольные звёзды.

Современная практика живописного убранства храма

Современная практика росписи, как правило, следует традиционным принципам размещения сюжетов и отдельных фигур святых на стенах и сводах храмов, в зависимости от их размеров и объёмно-планировочной структуры.

В качестве примера приведём роспись Космодамиановского храма в г. Жуковский, построенного в 2006 году по проекту архитектора М. Кеслера, художниками творческой мастерской под руководством К. Охотина и Д. Лазарева.

Храм представляет собой основной объём 12х12 метров кубической формы, пе-реходящий через паруса в восьмерик, перекрытый сферическим куполом со световым барабаном. К центральному приделу храма, посвященного Покрову Пресвятой Богородицы, с юга примыкает Космодамиановский придел, перекрытый крещатым сводом, с востока — полукруглая апсида, а с запада — притвор с тамбуром, над которыми располагаются хоры. В наружном убранстве использованы специальные ниши для размещения наружной росписи храма.

Первое, куда попадает входящий, это небольшое узкое помещение наружного притвора. Его роспись посвящена истории сотворения мира — Шестодневу. Стены и потолок покрыты орнаментом на темном фоне, напоминающим об изначальной тьме, из которой выступают шесть круглых белофонных медальонов с изображениями дней творения.

Роспись внутреннего притвора посвящена жизни в раю первых людей: Адама и Евы. Стены покрыты растительным орнаментом на белом фоне, напоминающим о райском саде. На потолке в круглых медальонах изображены сюжеты из Книги Бытия: грехопадение Адама и изгнание из рая. Два медальона с Архангелами фланкируют стены притвора. В южной его части, где располагается свечной ящик, продолжается цикл ветхозаветной истории: земные труды Адама и его детей, жертвоприношение Авеля и Каина, убийство Каином Авеля, история Ноя. Завершает ветхозаветный цикл образ Божией Матери «Неопалимая купина», расположенный на потолке притвора и раскрывающий ветхозаветные пророчества о Богоматери.

Если два притвора переносят нас во времена Ветхого Завета от сотворения мира до пророчеств о Богородице, то основной объем храма с куполом — это сцены жития Богородицы и Нового Завета, завершающиеся Страшным Судом и видением небесного града Иерусалима Иоанном Богословом.

В центре всех этих сюжетов нас встречает большой образ Богоматери в конхе апсиды алтаря и парящая над храмом, занимающая весь купол плошадью около 250 кв.м композиция Покрова Богородицы.

Купол поделен на два регистра, изображающих Земную и Небесную Церковь. В скуфье купола и в барабане расположены: оплечный образ Христа Пантократора, херувимы и архангелы в медальонах, составляющие с композицией Покрова единое целое и как бы венчающие её.

В восточной части свода в верхнем регистре располагается фигура Богоматери и предстоящие Ей небесные силы и святые. Напротив них, в западной части свода в верхнем регистре помещено изображение собора Архангела Михаила. В нижнем регистре расположены исторические персонажи, относящиеся к празднику Покрова: прп. Роман Сладкопевец пред Царскими вратами и присутствовавшие во Влахернском храме во время явления Божией Матери святители, император Лев и царица Феофания, а также князья, бояре и монахи с иконой Пречистой. На западном своде изображен Андрей Христа ради юродивый, указывающий своему ученику Епифанию на явление Богоматери. В северной части свода помещен сюжет из шестого кондака акафиста Покрову — видение Богородицы Романом Сладкопевцем во сне.

В «парусах» изображены четыре Евангелиста — Матфей, Марк, Лука, Иоанн.

Стены четверика поделены на четыре регистра. В верхнем помещены двунадесятые Господские праздники и ветхозаветные пророки со свитками. Во втором регистре сверху расположены сюжеты притч и чудес Христовых. В третьем — житие Богородицы. В нижнем регистре располагаются полуфигуры избранных святых, как древних, так и новопрославленных.

На западной стене все 4 регистра занимает Страшный Суд. Вверху, над хорами — Христос на престоле во славе с предстояшими Богородицей и Иоанном Предтечей. Справа и слева от хоров — 12 апостолов, сидящие на престолах. За ними — стоящие Ангелы. В центре композиции — Итимасия. Справа от Итимасии — народы, ожидающие Суда. Ниже — трубящие ангелы призывают на Суд. Слева от Итимасии изображены лики святых — святители и праведные жены, под ними — апостолы Петр и Павел, ведущие праведников в рай. В центре под Итимасией слева направо извивается тело змия, влекущего в ад.

Непосредственным продолжением темы Страшного Суда и завершением новозаветного цикла является видение Небесного Иерусалима Иоанну Богослову. Оно открывается сквозь арку хоров на западной стене. В подпружной арке хоров расположены полуфигуры ветхозаветных праведников в круглых медальонах. Авеля Ноя, Авраама, Исаака, Иакова и др. что композиционно соединяет Ветхий и Новый Завет, начало росписи и её окончание.

Так как южный придел посвящен свв. Бессребреникам и целителям Косме и Дамиану, тематика его росписи связана с чудесами исцеления и воскрешения.

В конхе алтаря придела располагается образ Ветхозаветной Троицы. Ниже, на стенах апсиды — орнаментальный фриз с херувимами в медальонах. Под ними расположены ростовые фигуры литургистов: святители Григорий Двоеслов, Василий Великий, Иоанн Златоуст, Григорий Богослов.

В центре придела в крестовом своде находится изображение Креста в медальоне. Вокруг него — 4 медальона с поясными изображениями архангелов.

В нижнем регистре изображены фигуры свв. целителей и мучеников, стоящие фронтально в полный рост. Завершает роспись придела композиция Сошествия Святого Духа на апостолов, расположенная на западной стене придела во всю ее высоту.

Цокольная часть стен во всем храме украшена белыми «полотенцами» с орнаментом.

Наружные росписи храма

Снаружи на стенах храма в нишах выполнены росписи силикатными красками.

На западной стене основного объема храма: Покров Божией Матери, свв. Бессребреники и целители Косма и Дамиан. На западной стене южного придела: Ангел хранитель, два Архангела, Троица Новозаветная.

На южной стене: свв. Константин и Елена, икона Божией Матери «Одигитрия».

На северной стене: св. кн. Владимир и св. кнг. Ольга.

С востока на центральной апсиде — Богоматерь «Знамение», на апсиде южного придела — Воскресение Христово.

Работы по росписи храма проводились более двух с половиной лет с мая 2006 по январь 2009 года. По мнению руководителя Координационной группы специалистов Совета попечителей Храма Христа Спасителя протоиерея Леонида Калинина, роспись Космодамиановского храма является одним из лучших образцов церковного искусства последних десяти лет и может быть рекомендована как эталон.

Во время Великого освящения храма в мае с.г. Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий в своем слове уподобил благолепие этой церкви Софии Константинопольской, которая настолько поразила послов князя Владимира своей красотой, что это привело к принятию Русью христианства. Церковное благолепие не менее нужно нам и сегодня, когда дорога к храму может стать короче благодаря восприятию его красоты.

Источник