- 1)укажите даты возведения новых крепостных стен 2)вспомните, когда была осуществлена прежняя перестройка кремля при каком князе 3)сравните облик московского кремля на с 49 и с 45 учебника. что изменилось при дмитрии ивановиче назовите материал, из которого возводились кремлевские стены: при юрии долгоруком при иване калите при дмитрии калите найдите на картине а. м. васнецова постройки, выполненные из камня. установите их значения. предположите, чем объяснить широкое применение не камня, а дерева в качестве строительного материала. найдите в пункте 1 параграфа 21 подтверждение неприступности новых крепостных стен для врагов. 2. выпишите пропущенные даты г. произошла куликовская битва. ей предшествовал разгром ордынцев в битве на реке воже в . в г. москва была разорена тохтамышем.

- Ответы

- Москва Белокаменная

- ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРВОГО КАМЕННОГО КРЕМЛЯ ПРИ ДМИТРИИ ДОНСКОМ

- БЕЛОКАМЕННЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ 1367 Г.

- Крупные российские проекты (Дмитрий I, 1359-1389)

- Содержание

- Символы Нации

- Белокаменные стены и башни Московского кремля

- Собор Чуда Архистратига Михаила и Чудов монастырь в Москве

- Троицкий собор в Пскове

- Феодоровская церковь на Ручью в Великом Новгороде

- Михайло-Архангельский собор в Нижнем Новгороде

- Надвратная церковь Сретения Господня в Антониевом монастыре в Великом Новгороде

- Спасо-Преображенский собор в Торжке

- Церковь Климента на Иворове улице в Великом Новгороде

- Церковь Святой Троицы на Рядитине улице в Великом Новгороде

- Церковь Петра и Павла на Славне в Великом Новгороде

- Церковь Святого Василия на Ярышкиной улице в Великом Новгороде

- Церковь Святого Евпатия на улице Рогатица в Новгороде

- Никольская церковь в Русе

- Церковь Спаса Преображения на Ильине улице в Великом Новгороде

- Церковь Дмитрия Солунского на Славковой улице

- Церковь Иоанна Богослова в Радоковицах (на Витке) в Великом Новгороде

- Церковь апостола Филиппа в Великом Новгороде

- Церковь Рождества Христова на Красном поле в Великом Новгороде

- Церковь Рождества Богородицы на Михалице в Великом Новгороде

- Церковь святых Бориса и Глеба в Плотнице в Великом Новгороде

- Фортификационные сооружения

- Крепость Порхов

- Новые рвы и вал Твери

- Город-крепость Серпухов

- Восстановление Корелы

- Реконструкция Новгородского детинца в 1361 году

- Реконструкция Новгородского детинца в 1372 году

- Дмитровская башня Нижнего Новгорода

- Крепость Ям

- Реконструкция Коломны

- Город-крепость Курмыш

- Новые стены Твери

- Городок на Волге

- Реконструкция укреплений Переславля-Залесского

- Четвёртая каменная стена Пскова

- Реконструкция укреплений Твери 1387 года

- Три каменные башни Четвёртой каменной стены Пскова

- Крепость Перемышль (Московский)

- Крепость Остров — коренная реконструкция

- Крепость Велье

- Восстановление укреплений Торжка

- Крупнейшие мероприятия и проекты комплексного развития территорий

- Восстановление чеканки монет

- Восстановление Новгорода после пожара 1369 года

- Восстановление Москвы после Великого пожара 1365 года

- Восстановление Нижнего Новгорода после разорений 1377 и 1378 годов

1)укажите даты возведения новых крепостных стен 2)вспомните, когда была осуществлена прежняя перестройка кремля при каком князе 3)сравните облик московского кремля на с 49 и с 45 учебника. что изменилось при дмитрии ивановиче назовите материал, из которого возводились кремлевские стены: при юрии долгоруком при иване калите при дмитрии калите найдите на картине а. м. васнецова постройки, выполненные из камня. установите их значения. предположите, чем объяснить широкое применение не камня, а дерева в качестве строительного материала. найдите в пункте 1 параграфа 21 подтверждение неприступности новых крепостных стен для врагов. 2. выпишите пропущенные даты г. произошла куликовская битва. ей предшествовал разгром ордынцев в битве на реке воже в . в г. москва была разорена тохтамышем.

Ответы

1) 8 сентября 1380 г.

2) в районе к югу от впадения реки Непрядва в Дон, на Куликовом поле

1) 8 сентября 1380 года.

2) 11 августа 1378 года.

Извините. Насчёт 2 даты не уверена. Надеюсь, что хоть чем-то

Источник

Москва Белокаменная

ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРВОГО КАМЕННОГО КРЕМЛЯ ПРИ ДМИТРИИ ДОНСКОМ

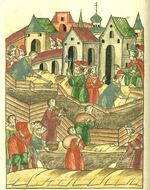

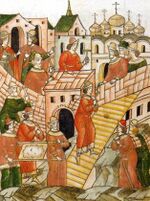

В 1366-1367 гг. по распоряжению Дмитрия столица была укреплена первым на Руси белокаменным Кремлем. Если для ханских послов ворота его были гостеприимно раскрыты (Дмитрий предпочитал откупаться от них богатыми подарками), то для других соседей и князей-соперников Кремль стал мощной защитной крепостью. Когда в ноябре 1367 г. на реке Тросне литовский князь Ольгерд, приходившийся зятем тверскому князю Михаилу Александровичу, разбил московские полки. Дмитрий Иванович произнес: «На великое княжение не пущу!». И действительно, наличие Кремля стало надежной защитой для московской столицы: в 1368 г. попытка Михаила Тверского осадить Кремль и взять его провалилась.

БЕЛОКАМЕННЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ 1367 Г.

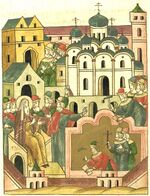

В 1343, 1354, 1365 гг., примерно раз в 10 лет, Москва становилась жертвой страшных пожаров, во время которых, несомненно, выгорали и укрепления дубового кремля Калиты. По-видимому, эти пожары были не «несчастными случаями», но диверсиями, организованными врагами Москвы. Поэтому на другой год после пожара 1365 г., в начале зимы 1366 г. «князь великый Димитрей Ивановичь, погадав с братом своим с князем с Володимером Андреевичем и со всеми бояры старейшими и сдумаша ставити город камен Москву, да еже умыслиша, то и сотвориша. Toe же зимы повезоша камение к гордоу». К весне следующего, 1367 г. запасы камня были достаточны, чтобы начать строительство белокаменной крепости. Ее закладка вызвала страх и злобу врагов Москвы.

Строительство было проведено с исключительной быстротой; летопись отмечает, что после закладки кремль «начаша делати безпрестани». Уже к 1368 г. он был готов. Его не смогла взять литовская рать: «Олгерд же стоял около города три дни и три нощи, остаток подгородья все пожже, многи церкви и многи манастыри пожегл и отступи от града, а града кремля не взя и поиде прочь».

Площадь кремля теперь значительно расширилась в северо-восточном и восточном направлениях, захватив в черту новых стен территорию торга, располагавшегося под стенами крепости Калиты. В общем периметр стен теперь почти совпадал в плане со стенами кремля Ивана III… Данные письменных источников позволяют с относительной точностью восстановить как контур стен, так и расположение башен кремля 1367 г. Рассмотрим эти данные, начав с юго-восточного угла и восточной «приступной» стены.

На юго-восточном углу крепости должна была находиться угловая круглая башня, защищавшая южный участок восточной стены и подступы к береговой низине перед южной стеной. Эта башня стояла на месте Беклемишевской башни. «Сказание о Мамаевом побоище» называет три проездных башни восточной стены, через которые шли войска на Куликово поле: Константино-Еленинская, Фроловская (Спасская) и Никольская.

Так же точны сведения о Фроловских воротах. Во время осады Москвы Тохтамышем знаменитый Адам-суконник находился «над враты над Фроловскими». Столетием позже, в пожар 1488 г. у Фроловских ворот сгорели «мосты три», т. е. деревянные настилы 3 ярусов боя башни, что позволяет судить об устройстве и большой высоте прикрывавшей ворота башни. Рассказ летописи о постройке в 1491 г. стрельниц у Фроловских и Никольских ворот отмечает, что последние зодчий «не по старой основе заложил», что, следовательно, Фроловская башня стала на старой основе башни 1367 г.

Таким образом, южный участок восточной стены кремля 1367 г. точно совпадает с современной кремлевской стеной, равно как и 3 башни стоят на старых местах.

Новое место Никольских ворот показывает, что северная часть «приступной» стены 1367 г. не совпадает с существующей. Их место легко и точно определяется указанием летописи, что построенная в 1458 г. на подворье Симонова монастыря церковь Введения находилась «у Николских ворот»…

Меньше всего известно о западной стене крепости 1367 г. Существующая стена, обращенная к Неглинной, начатая постройкой в 1495 г., была поставлена «не по старой основе, — града прибавиша». Поэтому летописные записи о строительстве этой стены не сообщают ничего об оставшейся в стороне стене 1367 г. и ее башнях. Нет о ней и случайных упоминаний летописца. Западный фронт крепости был хорошо прикрыт широким болотистым ложем р. Неглинной, и подступ к стене был затруднен. Возможно, что этот большой участок стены до Боровицких ворот не имел башни. Однако есть основания предполагать, что здесь, примерно на месте Троицких ворот, стена крепости 1367 г. прерывалась проездной башней, носившей имя Ризположенских или Богородицких ворот, с каменным же мостом через Неглинную, выводившим на новгородскую Волоцкую дорогу…

Боровицкая воротная башня, наличие которой мы предполагали уже в крепости XII в. и кремле Калиты, в крепости 1367 была несомненно. В записи о постройке в 1461 г. церкви Иоанна Предтечи «на бору» указано, что эта башня стояла «у Боровитских врат». Юго-западная угловая башня строилась в 1488 г. «вверх по Москве, где стояла Свиблова стрельница», бывшая угловой башней крепости 1367 г. Таким образом, южная стена 1367 г., закрепленная угловыми башнями, совпадает со стеной нынешнего Кремля. Совпадает и Тайницкая башня этой стены, сооруженная в 1485 г. «у Чешьковых ворот», т. е. на месте или около Чешковой проездной башни 1367 г., выводившей к воде, на москворецкий «подол». Полагаем, что и москворецкое «корабельное пристанище» под стенами крепости было прикрыто боковыми стенами, закрывавшими доступ на этот участок в случае военной опасности.

Так реконструируется план крепости 1367 г. В этом виде ее периметр составлял около 2000 м. Крепость имела, несомненно, 8 башен, а может быть, и 9 башен (если допустить наличие одной башни посередине западной стены). Из них пять было сосредоточено на восточной «приступкой» стене. Такая концентрация башен на наиболее угрожаемом фронте — характерный прием военно-инженерного дела XIV в. (ср., например, Изборск). Однако в высокой степени интересно, что три из 5 башен — проездные; все они действовали как ворота даже в условиях крайней опасности. Во время героической обороны Москвы от Тохтамыша горожане «сташа на всех воротах градскых и сверху камением шибаху». При всей боевой мощи надвратных башен (трехъярусные бои) и наличии в башнях «железных (т. е. окованных железом) врат» очевидно, что такой прием, ослаблявший «приступную» стену, был применен сознательно в расчете на активную оборону крепости, на тактику массированных ударов по противнику путем одновременного в трех пунктах броска значительных воинских сил. С другой стороны, в мирных условиях эти многочисленные «врата» столицы Московского княжества, через которые вели в кремль пути-дороги, как бы символизировали централизующую силу и значение Москвы, собиравшей под свою могучую руку разрозненные русские земли.

Можно думать, что подобно другим русским крепостям, сооруженным до появления огнестрельного оружия, московская крепость 1367 г. имела стены сравнительно небольшой толщины. В силу этого при частых пожарах, разрушавших деревянные связи каменных стен, стены частично обваливались и заменялись уже деревянными. Так, в пожар 1445 г., причинивший большие разрушения кремлю, «стены градные падоша во многих местех», и при налете татар царевича Мазовши осаждающие сосредоточивали свои усилия на тех участках, «где несть крепости каменыя». Понятно, что после многих заделок деревом московская крепость показалась Амвросию Контарини «деревянной».

По-видимому, стены 1367 г. были также сравнительно невысоки. Описание осады кремля войсками Тохтамыша в Ермолинской летописи отмечает, что татарам удавалось сбивать его защитников со стен «еще бо граду тогда ниску сущу». Это свидетельство следует понимать не как указание на незаконченность еще в 1382 г. постройки 1367 г., а как пояснение, сделанное писцом списка летописи, сравнивавшим в конце XV в. старые крепостные стены со стенами, «поновленными» Ермолиным в 1462 г., и стенами нового кремля, постройка которого началась в 1485 г. со стрельницы у Чешковых ворот, достигавшими высоты 12-13 м.

Не совсем ясен характер завершения стен. Источники говорят о деревянных частях вверху стен (в пожар 1445 г. «ни единому древеси на граде остатися») и о настенных «заборолах», т. е. как бы о деревянных брустверах, шедших по верху стен. Можно думать, что последний термин следует отнести к поэтическому языку автора «Задонщины», а не к реальной стене Московского кремля. Скорее всего его стены имели зубчатый верх, какой известен, например, по Пороховской крепости. Несомненно, боевой ход и прикрывала «кровля градная». Башни также имели зубчатый верх и деревянные шатровые кровли.

Источник

Крупные российские проекты (Дмитрий I, 1359-1389)

Здесь приведены крупные российские проекты, чей масштаб превышает сумму в 10 миллиардов рублей в ценах 2012 года [1] , введённые в строй с 14 ноября 1359 года по 19 мая 1389 года [2] . Границы периода обусловлены смертью Ивана II, отца Дмитрия Донского и смертью самого князя. Следует учитывать, что по малолетству Дмитрия Донского фактическими регентами за него были митрополит Алексий (Алексей Федорович Бяконт) в 1359—1360 гг. и временно получивший ярлык на Великого Князя Дмитрий Константинович Суздальский за которым, тем не менее, фактическое старшинство так и не признали.

Выставка самых выдающихся крупных российских проектов всех эпох собрана в статье Крупные российские проекты.

Содержание

Символы Нации

Белокаменные стены и башни Московского кремля

При Дмитрии Донском в 1366—1368 годах стены и башни Московского кремля в рамках проекта восстановления Москвы после Великого пожара 1365 года были перестроены в камне (все или, по данным археологии, значительная их часть с наиболее угрожаемых направлений). В качестве материала был использован местный «белый» камень (известняк), в результате чего за Москвой закрепился и до настоящего времени сохраняется эпитет «белокаменная».

Получившаяся каменная крепость была для того времени очень крупной — современные оценки показывают[1], что на строительство было затрачено порядка миллиона человеко-дней в значительной степени квалифицированными специалистами, а одновременно на стройке трудилось невероятное для того времени число строителей — порядка 2000 человек. Впоследствии недостаточно прочный белый камень был заменён на кирпич в ходе коренной перестройке укреплений Московского кремля при Иване III Великом.

Постройка мощного каменного кремля сразу же оправдала себя — в 1368 и 1370 гг. крепость безуспешно осаждали войска князя Ольгерда в ходе литовско-московской войны (так называемой Литовщины по летописям того времени).

Собор Чуда Архистратига Михаила и Чудов монастырь в Москве

Относительно небольшой каменный собор для нового Чудова монастыря в Московском кремле города Москвы был построен трудами митрополита Алексия за один год в 1365 году. Храм имел придел во имя Благовещения Пресвятой Богородицы, который был снабжён иконами, книгами, росписью, золотыми богослужебными сосудами и прочими дорогостоящими вещами.

Позднее собор неоднократно перестраивали.

Троицкий собор в Пскове

Как повествует, в частности, Псковская вторая летопись (Синодальная) в 1363 году в Пскове обрушился свод ранее построенного каменного Троицкого собора, на разборку которого было потрачено 5 рублей, а ещё 400 было потрачено на строительство нового собора с использованием старых фундаментов в 1365—1367 годах. Не смотря на то, что отделка храма наверняка продолжалась ещё какое-то время, проект, по всей видимости был завершен в этот период.[2]

Этот собор 1609 году собор был полностью уничтожен в результате взрыва находившегося неподалёку порохового склада, после чего в 1682—1699 годах на его месте построили новый каменный собор, сохранившийся до наших дней.

Феодоровская церковь на Ручью в Великом Новгороде

В 1360 году в Великом Новгороде на Фёдоровской улице была построена каменная церковь святого Феодора Стратилата. Храм являлся приходским для Фёдоровской улицы Плотницкого конца и получил своё название от протекавшего рядом Плотницкого ручья, позднее известного как Фёдоровский, а ныне убранного под землю. Вместо него рядом с храмом проходит улица Фёдоровский ручей.

К настоящему времени храм в целом отлично сохранился с позднейшими пристройками, включая фрагментарно сохранившиеся фрески тех времён, уникальные для Великого Новгорода.

Михайло-Архангельский собор в Нижнем Новгороде

В 1359 году был полностью перестроен заново в камне Михайло-Архангельский собор в кремле Нижнего Новгорода.

Позднее собор был последний раз перестроен в 1628—1631 годах.

Надвратная церковь Сретения Господня в Антониевом монастыре в Великом Новгороде

В 1365 году в Антониевом монастыре Великого Новгорода была построена надвратная церковь Сретения Господня. Такого рода храмы хоть и отличались относительно небольшими внешними размерами, но имели сложную и массивную конструкцию из-за того, что представляли собой, по сути, проездные каменные крепостные башни.

Храм до наших дней не сохранился.

Спасо-Преображенский собор в Торжке

Каменный храм в Торжке, построенный на средства купцов, в том числе торговавших за границей, а также простых людей был освящён в 1365 году. Как считается, храм был построен на месте ранее существовавшего деревянного.

Храм простоял до 1815 года, когда был разобран. На его месте позднее в 1815—1822 годах был построен новый, сохранившийся доныне, одноимённый собор.

Церковь Климента на Иворове улице в Великом Новгороде

Каменный храм на месте пострадавшей от пожара в 1385 году более ранней каменной церкви был построен в 1386 году.

Храм в 1517 году частично обрушился в результате очередного пожара, но был восстановлен в 1519 году с сохранением элементов конструкций 1386 года, после чего, несмотря на пожары, сохранился до наших дней.

Церковь Святой Троицы на Рядитине улице в Великом Новгороде

Относительно небольшая, но, по тому времени, и так очень дорогая каменная церковь Троицы Живоначальной была построена Великом Новгороде в 1366 (по другим данным в 1365) году по заказу новгородских купцов — «Югорцев», торговавших с Приуральем и построивших храм по обету за чудесное спасение из сложной ситуации в устье Оби. В то время храм располагался на Рядитине улице, а ныне он известен как церковь Троицы Живоначальной в Ямской слободе.

Храм неоднократно достраивался перестраивался, страдал во время войн и реставрировался, однако и поныне сохранил часть конструкций этого периода. После Великой Отечественной войны 1941—1945 годов отреставрирован в формах близких к изначальным.

Церковь Петра и Павла на Славне в Великом Новгороде

Каменный храм был построен в Великом Новгороде в 1367 году.

Храм сохранился до наших дней, однако своды и купол не сохранились и были восстановлены в 1950-х по следам на нижележащих конструкциях.

Церковь Святого Василия на Ярышкиной улице в Великом Новгороде

Каменный храм в Великом Новгороде был заложен в 1369 году и, видимо, вскоре достроен.

Церковь Святого Евпатия на улице Рогатица в Новгороде

Каменный храм был заложен в 1369 году в Новгороде (ныне Великом Новгороде) и, по-видимому, был вскоре достроен.

Никольская церковь в Русе

Каменный храм в Русе (ныне город Старая Русса Новгородской области) был построен в 1372 году.

Верхняя часть храма была позднее, в XVIII веке частично разобрана и восстановлена практически в прежних размерах, однако древняя кладка этого периода сохранилась до высоты 2 — 2,5 метров и поныне.

Церковь Спаса Преображения на Ильине улице в Великом Новгороде

Каменная церковь Спаса Преображения на Ильине улице в Великом Новгороде была построена в 1374 году, роспись храма была выполнена в 1378 году известнейшим то время константинопольским, затем русским мастером Феофаном Греком.

Храм сохранился до наших дней и содержит единственные в мире хотя бы частично сохранившиеся монументальные работы Феофана Грека.

Церковь Дмитрия Солунского на Славковой улице

В 1381—1382 годах в Великом Новгороде была построена каменная церковь Святого Дмитрия Солунского.

По неизвестным причинам [3] храм вскоре начал разрушаться и в 1462 году был заменён на новый, сохранившийся до наших дней.

Церковь Иоанна Богослова в Радоковицах (на Витке) в Великом Новгороде

Каменный храм был построен в Великом Новгороде в 1383—1384 годах.

Позднее храм получил низкую пристройку со звонницей, в целом хорошо сохранившись до наших дней. С 2001 года является храмом старообрядческой церкви Белокриницкого согласия.

Церковь апостола Филиппа в Великом Новгороде

Каменный храм был построен посадниками Родиславом Даниловичем, Устином и Филиппом в Великом Новгороде в 1383—1384 годах.

Позднее на его месте в 1527—1528 годах были построены два новых храма на одном основании — Апостола Филлипа и Николая Чудотворца, к настоящему времени слившиеся в одну церковь апостола Филиппа и Николая Чудотворца на Нутной улице.

Церковь Рождества Христова на Красном поле в Великом Новгороде

Каменный храм в пригороде Великого Новгорода, ныне известный так же как церковь Рождества Христова на Кладбище был построен в 1381—1382 годах.

Храм неплохо сохранился до наших дней, включая в основном сохранившиеся фрески того времени.

Церковь Рождества Богородицы на Михалице в Великом Новгороде

Каменный храм был построен в Великом Новгороде в 1379 году, после того, как прежде стоявшая на его месте деревянная церковь сгорела на пожаре.

Позднее, в XVII веке, храм был капитально перестроен, сохранив, однако, элементы конструкций 1379 года. В XXI веке является храмом Поморской старообрядческой церкви.

Церковь святых Бориса и Глеба в Плотнице в Великом Новгороде

Каменный храм был построен в Великом Новгороде в 1377 году.

Церковь до нас не дошла, по-видимому, на её месте была построена в 1536 году ныне существующая церковь Бориса и Глеба в Плотниках. Эта церковь отличается архаичным планом, характерным скорее для времён Дмитрия Донского, что указывает на использование при строительстве фундаментов храма 1377 года.

Фортификационные сооружения

Крепость Порхов

В 1387 году взамен построенной на реке Шелони в 1239 году дерево-земляной крепости Порхов в 1300 метрах от старой крепости была за один сезон построена новая каменная крепость. После переноса на новое место крепость получила четыре каменные башни и была увеличена по площади в пять раз.[3][4]

Возникновение крепости связано с основанием в 1387 г. Порховского княжества, выделившегося из состава Смоленского.

Новые рвы и вал Твери

В 1373 году силами населения окрестностей Твери и Торжка вокруг Твери был вырыт ров, а также насыпан вал между реками Волгой и Тмакой.

Город-крепость Серпухов

В 1374 году началось и, по-видимому, вскоре завершилось строительство дубовых стен Серпухова, который в то время выполнял одновременно функции крупной пограничной крепости.

Позднее укрепления Серпухова неоднократно реконструировались.

Восстановление Корелы

Деревянная крепость, построенная в 1310 году у границы со Шведским королевством на острове реки Вуокса полностью сгорела в 1360 году, так что её жители и гарнизон остались только при том, что на них было при спасении.

Последовавшее восстановление крепости было завершено около 1364 года, когда по летописям в крепости была построена первая каменная башня.

Крепость была позднее серьёзно перестроена шведами, ненадолго захватившими её в конце XVI века. В Смутное время шведы снова взяли крепость, переименовав её в Кексгольм, и вернулась в состав России она только во время Северной войны.

Реконструкция Новгородского детинца в 1361 году

В это время в Великом Новгороде были проведены значительные работы по укреплению местного кремля — частично перестроенного к тому времени в камне Новгородского детинца. В частности, по свидетельству летописей, в 1361 году «в Великом Нове-городе около города копали ров, да вал рубя насыпали» и «в Новгороде город каменный учиниша выше».

Тем не менее, полностью перестройка Новгородского детинца в камне была завершена позднее.

Реконструкция Новгородского детинца в 1372 году

В 1372 году «копаша ров около Детинца» (в другой летописи «копаша ров около Люди на конца, и Загородья, и Неревскаго конца») в Великом Новгороде. Учитывая то, что в те времена в летописях каждому году отдавалось максимум несколько строк, за каждым из этих упоминаний, вероятнее всего, стоят масштабные по тому времени работы.[5]

Дмитровская башня Нижнего Новгорода

Начатое в 1372 году князем Дмитрием Константиновичем строительство каменных укреплений Нижнего Новгорода завершилось в 1374 году, как считается, сооружением одной лишь Дмитровской башни из-за очень высокой стоимости работ.

Башня была в последствии, по-видимому, практически полностью перестроена в ходе строительства каменных стен крепости в начале XVI века.

Крепость Ям

В это время в 1384 году с привлечением всех доступных сил полунезависимой Новгородской республики на реке Луга была с нуля построена крепость Ям, ныне г. Кингисепп Ленинградской области. Четырёхугольная каменная крепость с четырьмя башнями была возведена за рекордный срок в 33 дня, поскольку такого рода строительство в те времена было большим искушением для соседей начать войну, чтобы помешать стройке.

В дальнейшем крепость неоднократно подвергалась безуспешным осадам, причём в 1443 году, во время очередной осады, артиллеристам крепости удалось победить в, вероятно, первой из зафиксированных в летописях серьёзной артиллерийских дуэлей — огнём крепостных артиллеристов была разбита «великая заморская бомбарда» — самое мощное из осадных орудий Ливонского ордена, с помощью которого они собирались разрушить укрепления крепости.

Позднее, в середине XV века, крепость была полностью перестроена.[6]

Реконструкция Коломны

В 1370-х гг. ранее уже крупная деревянная крепость в Коломне была вновь подвергнута серьёзной реконструкции, возможно отчасти связанной с поразившей город в 1363 году эпидемией чумы, после которой заражённые строения предпочитали сжигать.[7]

Деревянная пограничная крепость простояла недолго — в 1382 году при отступлении ордынцы Тохтамыша сожгли Коломну, после чего её пришлось отстраивать заново.

Город-крепость Курмыш

Город-крепость у переправы на реке Суре был построен князем Борисом Константиновичем в 1372 году.

Ныне Курмыш — село в Пильнинском районе Нижегородской области.

Новые стены Твери

Укрепления города Тверь были отстроены заново в дереве и обмазаны глиной в 1369 году.

Городок на Волге

Пограничная крепость Городок на Волге (ныне посёлок городского типа Белый Городок Тверской области) была построена тверским князем Михаилом Александровичем, на спорной земле, завещанной ему годом ранее клинским князем Семеном Константиновичем.

Реконструкция укреплений Переславля-Залесского

В это время в 1369 году были отремонтированы и частично перестроены деревянные стены Переславля-Залесского, которые уже в 1372 году успешно защитили город от отряда литовской армии.

Стены города перестраивались и позднее.

Четвёртая каменная стена Пскова

В 1375 году в Пскове вместо ранее существовавшей деревянной стены между реками Псковой и Великой, оборонявшей часть посада, была построена новая каменная стена. В летописи она была обозначена как просто «Четвёртая», а ныне известна как стена Среднего города.[8]

Стены, построенные в рамках этого проекта к настоящему времени утрачены практически полностью.

Реконструкция укреплений Твери 1387 года

В 1387 году в Твери «около вала срубили кожух и землёю насыпали», а также «выкопали ров глубже человеческого роста».

Три каменные башни Четвёртой каменной стены Пскова

В 1387 году в Пскове, согласно летописи, были построены три дополнительные башни с «приступной» (то есть находящейся не у реки, а в междуречье Псковы и Великой) стороны «новой», то есть Четвёртой каменной стены города.[9]

Крепость Перемышль (Московский)

По всей видимости, именно в это время в 1360-х южнее Москвы была построена крупная по тем временам деревянная пограничная крепость, предназначенная для сбора войск. В связи с последовавшие строительством Серпуховского кремля и перемещением границ крепость просуществовала относительно недолго.

По летописный данным ещё около 1339 года Пересылать был просто селом, а в 1370 году уже служил местом сбора войск и наверняка имел укрепления. Дополнительно же именно на 1360-е указывает случившееся именно в это время резкое усложнение отношений с Литвой, без влияния которого в Серпуховском удельном княжестве едва ли смогли бы найти деньги на столь крупное строительство, которое наверняка, по меньшей мере, софинансировали из Москвы.

Крепость Остров — коренная реконструкция

Не позднее 1390—1391 годов, но, скорее всего, в это время построенная не менее, чем полувеком ранее крепость Остров под Псковом была перестроена из деревянной в, по крайней мере, частично каменную.

Крепость Велье

По всей видимости, именно в это время была построена достаточно крупная — с двумя церквями внутри — крепость Велье под Псковом, имевшая уникальную частично каменную конструкцию. Впервые упомянута крепость была в 1368 году.

Восстановление укреплений Торжка

В 1375 году ранее полностью разрушенный, включая каменные башни, тверским князем кремль Торжка был восстановлен в деревянном варианте с предварительной подсыпкой валов ещё 60 см глины.[10]

Крупнейшие мероприятия и проекты комплексного развития территорий

Восстановление чеканки монет

При Дмитрии Донском после долгого, почти 250-летнего перерыва, была восстановлена чеканка собственной монеты на Руси, для чего в Москве был организован монетный двор. Первая московская серебрянная деньга, равная 2/3 ордынского дирхема, чеканилась с осени 1381 года до лета 1382 года, после чего в дизайн монет вносится существенное изменение — на одну из сторон добавляется воин, символизирующей Великого Князя, в то время как на второй остаётся арабская надпись с именем царствующего в Орде хана. На некоторых монетах, возможно с целью придания им видимости древности, там упоминается давно умерший хан Узбек. Основная часть монет при этом чеканится без указания имени князя, но на одной из серий появляется и имя Дмитрия. Кроме того, уже вскоре масса монет была уменьшена с 0,98-1,03 грамм до 0,91-0,95 грамм в связи с уменьшением массы дирхема Тохтамышем.[11]

Вскоре и другие полунезависимые русские города начали чеканить деньги, хотя организация первого монетного двора, очевидно, была наиболее сложным и дорогостоящим мероприятием. Следующий шаг в развитии денежной системы страны был сделан при Иване III, когда была создана общероссийская денежная система.

Восстановление Новгорода после пожара 1369 года

В 1369 году в Великом Новгороде случился крупный пожар, в ходе которого горели Детинец, Архиепископский двор, Софийский собор, Наревский и Плотнический концы города, повлекший большое число человеческих жертв. Последовавшее вскоре восстановление города, по-видимому, обошлось крайне не дёшево, особенно учитывая необходимость восстановления убранства Софийского собора.

Восстановление Москвы после Великого пожара 1365 года

В 1365 году в Москве случился «Великий» или «Всесвятский» пожар, повлекший большое число человеческих жертв. Судя по летописному описанию, например, в Лицевом летописном своде, из-за очень сухой и жаркой погоды дело дошло до огненной бури (самоподдерживающегося огненного вихря), что подразумевало огромную температуру и практически полное уничтожение всего, попавшего в область такого пожара. Восстановление города потребовало огромных средств, поскольку включало строительство белокаменного Московского кремля.

Восстановление Нижнего Новгорода после разорений 1377 и 1378 годов

В 1377 году Нижний Новгород был разграблен и сожжён ордынцами после поражения княжеского войска на реке Пьяне. Хотя значительная часть горожан спаслась, уйдя в Городец на судах, в 1377 году сгорело 32 церкви и, по-видимому, практически весь город, а в 1379 году горел и Спасо-Преображенский собор, где погибло много дорогостоящей отделки, что потребовало больших средств на восстановление города в 1380-х годах.

Источник

_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5.jpg/150px-%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%87%D1%8C%D1%8E_(1360)_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5.jpg)

.JPG/150px-%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_(1).JPG)