Устройство температурно-деформационного шва на рулонной наплавляемой кровле

В случаях, если деформационный шов устраивается в местах водораздела, и движение потока воды вдоль шва невозможно, или уклоны на кровле более 15%, то при устройстве допустимо использовать упрощенную конструкцию деформационного шва (рис.1). Деформации здания компенсирует верхний минераловатный утеплитель. В кровлях с основанием из профлиста необходимо закреплять основные слои кровельного материала на краях деформационного шва (рис.2).

Температурно-деформационный шов со стенками из легкого бетона или штучных материалов может устанавливаться в кровлях с бетонным основанием или из ж/б плит.

Рис.1 Упрощенная конструкция температурно-деформационного шва на рулонной гидроизоляционной мягкой кровле

Рис.2 Температурно-деформационный шов в кровлях с основание из профнастила

Стенка температурно-деформационного шва устанавливается на несущие конструкции. Край стенки температурно-деформационного шва должен быть выше поверхности кровельного ковра на 300 мм. Шов между стенками должен быть не меньше 30 мм.

Металлический компенсатор, устанавливаемый в температурно-деформационного шва, не может служить пароизоляцией. Необходима укладка дополнительных слоев пароизоляционного материала на компенсатор.

Источник

2.Устройство температурно-усадочных швов в покрытиях с рулонным гидроизоляционным ковром.

Железобетонные конструкции покрытия жилых домов при эксплуатации подвергаются значительным деформациям вследствие колебаний температуры окружающей среды, что оказывает непосредственное влияние на работу всех составных частей здания, в том числе и кровли.

Эти явления нередко вызывают образование трещин. Образование трещин и отделение перемычек и ж/бетонных поясов от подстилающих слоёв крыши оказывают существенное влияние на образование трещин и повреждения в самом покрытии зданий.

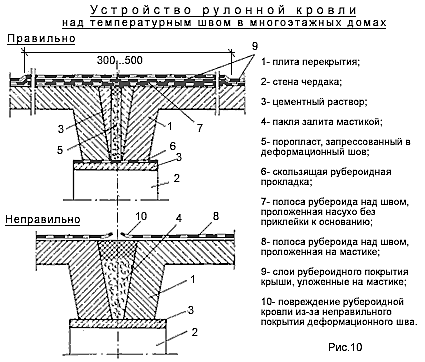

Трещины в слоях мягкой кровли образуются в основном при неправильном перекрытии рубероидом температурных швов, а также в кровлях с редким расположением температурных швов.

Устройство рулонной кровли над температурным швом в крыше многоэтажного дома показано на рис.10.

Устройство рулонной кровли по цементно-песчаной стяжке. Стяжки на вертикальных и крутых плоскостях, как, например, парапеты или вспомогательные стены, выполняются из цементно-песчаных растворов или бетонных плиток. При устройстве стяжек из цементно-песчаного раствора через каждые 6 м оставляют температурно-усадочные швы, ограничивающие саму стяжку и имеющую форму квадратов со сторонами 4х4 м. Для образования температурно-усадочных швов при устройстве стяжки закладывают деревянные рейки толщиной 10 мм, которые затем удаляют, а швы заделывают кровельной мастикой и заклеивают полоской рулонного материала.

Температурно-усадочные швы до укладки изоляционных слоёв накрывают полосами рулонных материалов шириной не менее 150 мм, и точечно их приклеивают с одной стороны шва.

Устройства температурно-усадочных швов в гидроизоляционном ковре рулонных кровель, в котором гидроизоляционный ковер наклеен без устройства швов, а над температурно-усадочными швами в выравнивающей стяжке шириной 5 мм уложены полосы шириной 150 мм из рубероида, которые приклеены с одной стороны швов.

Недостатками данного способа устройства гидроизоляционного ковра являются: отсутствие температурно-усадочных швов в гидроизоляционном ковре, большие трудности выполнения температурно-усадочных швов шириной 5 мм в выравнивающей стяжке, недостаточная ширина швов в выравнивающей стяжке для регионов с более суровыми климатическими условиями.

Выполнение температурно-усадочных швов в гидроизоляционном ковре позволяет улучшить работу гидроизоляционного ковра и лучше противостоять внешним температурным воздействиям, что значительно (не менее чем в 2 раза) повышает срок службы рулонных кровель.

3. Выставочные залы и музеи

Выставки бывают периодические и постоянные. Периодические выставки чаще всего рассчитываются на кратковременную экспозицию и большой поток посетителей. Здания таких выставок проектируют без развитых вестибюлей с гардеробами и вспомогательных помещений, а сама выставка обычно размещается в одном большом зале. При организации периодических выставок необходимо обеспечить движение посетителей единым не пересекаемым потоком от экспоната к экспоната и от входа до выхода. Конструктивные решения зданий периодических выставок могут выполняться как для каркасных и бескаркасных капитальных сооружений с длительным сроком службы, но чаще их строят из лёгких конструкций, как временные здания, которые после завершения выставки могут подлежать разборке (демонтажу).

Постоянные выставки и музеи размещают в каркасных или бескаркасных капитальных зданиях. Основными помещениями таких выставок являются вестибюль с гардеробом, вводной зал, зал тематической демонстрации, аудитории для чтения лекций и демонстраций научных фильмов, а вспомогательными помещениями – отделы информации и подготовки материалов, научные отделы, помещения экскурсоводов, мастерские, буфеты, комнаты отдыха, туалеты и др. Состав помещений постоянных выставок и их площади зависят от размера экспозиционной площади (вводного зала и залов тематической демонстрации).

Здания музеев и картинных галерей проектируют бескаркасными или каркасными по анфиладной схеме(см. рис.7.4) и основными помещениями таких объектов являются выставочные комнаты-залы. К основным помещениям музеев и картинных галерей примыкают вестибюль с кассами, гардеробом, буфетами, санитарными узлами. Вспомогательными помещениями в музеях и картинных галереях являются помещения научных отделов, отделов подготовки экспозиции, реставрации и хранения экспонатов. В помещениях музеев и картинных галерей необходимо обеспечивать требуемый условиями хранения экспонатов внутренний световой, температурный и влажностный режим (микроклимат), в связи с чем эти помещения часто оборудуются средствами кондиционирования воздуха. Искусственное освещение основных помещений музеев и картинных галерей чаще всего устраивают с помощью люминесцентных или обычных ламп накаливания.

Источник

Устройство деформационных швов на кровле

Устройство деформационных швов на кровле

Одним из наиболее частых вопросов, задаваемых подрядчиками, являются вопросы об устройстве деформационных швов. Деформационные швы компенсируют напряжения, возникающие в кровельном ковре при значительной деформации основания кровли и при взаимном смещении его элементов.

Устройство деформационных швов в кровле определяется геометрией здания и его конструкцией. Их отсутствие неизбежно приводит к нарушению водонепроницаемости кровли, независимо от того, какой кровельный материал уложен.

Деформационные швы устраиваются на кровле в следующих случаях:

· над деформационным швом здания

· если длина здания или его ширина более 60м

· в местах сопряжения кровельных оснований с разными коэффициентами линейного расширения ( бетонные плиты перекрытия, примыкающие к основанию из оцинкованного профлиста )

· кровля примыкает к стене соседнего здания (см. рис.3)

· В местах изменения направления укладки элементов каркаса здания, прогонов, балок и элементов основания кровли

· В местах изменения температурного режима внутри помещений (например, теплый цех примыкает к холодному складу)

Чтобы снизить вероятность протечки кровли через деформационный шов уклоны на кровле должны быть сформированы таким образом, чтобы поток воды не перетекал через его конструкцию. Этого можно достичь, формируя уклоны от деформационного шва.

Недостаток конструкции с металлическим компенсатором состоит в том, что при продольных (вдоль оси компенсатора) деформациях может произойти разрыв кровельного ковра в месте крепления компенсатора к основанию.

Компенсатор, устанавливаемый в температурно-деформационных швах (ТДШ), не может служить пароизоляцией. Необходима укладка дополнительных слоев пароизоляционного материала на компенсатор. ТДШ зданий в кровельной конструкции должны проходить через все слои кровли, не ограничивать свободу деформаций отдельных частей зданий и конструкций, обеспечивать водонепроницаемость и целостность всех элементов кровли.

ТДШ должен быть устроен также и на стене примыкания, т. е. быть непрерывным.

ТДШ со стенками из легкого бетона или штучных материалов может устанавливаться в кровлях с бетонным основанием или из ж/б плит.

Стенки ТДШ устанавливается на несущие конструкции. Край стенки ТДШ должен быть выше поверхности кровельного ковра на 300мм. Шов между стенками должен быть не меньше 30мм.

При утеплении ТДШ в примыкании к стене необходимо использовать теплоизоляционные маты с плотностью не менее 20 кг/м3.

Деформационный шов в покрытии

а) традиционном, б) инверсионном

1 — сборная железобетонная плита перекрытия; 2 — пароизоляция; 3 — теплоизоляция; 4 — выравнивающая стяжка; 5 — основной кровельный ковер (см. таблицу 4); 6 — слой материала, уложенный насухо; 7 — стеклоткань; 8 — оцинкованная кровельная сталь; 9 — компенсатор; 10 — утеплитель (минеральная вата); 11 — бортик из легкого бетона; 12 — грунтовка; 13 — предохранительный (фильтрующий) слой из синтетического холста; 14 — пригруз из гравия; 15 — крупнозернистая посыпка верхнего слоя материала; 16 — дюбели.

Примыкание кровли к парапету высотой до 450 мм

1 — сборная железобетонная плита перекрытия; 2 — пароизоляция; 3 — теплоизоляция; 4 — выравнивающая стяжка; 5 — основной кровельный ковер; 6 — крупнозернистая посыпка верхнего слоя материала; 7 — дополнительные слои кровельного материала; 8 — дюбели; 9 — костыли 40х4 через 600 мм; 10 — оцинкованная кровельная сталь; 11 — стена; 12 — грунтовка; i — направление уклона верхней поверхности парапета (для стока воды).

1 — сборная железобетонная плита; 2 — пароизоляция; 3 — теплоизоляция; 4 — выравнивающая стяжка; 5 — основной кровельный ковер; 6 — дополнительные слои кровельного ковра; 7 — герметизирующая мастика; 8 — патрубок; 9 — засыпной утеплитель; 10 — грунтовка; 11 — крупнозернистая посыпка верхнего слоя материала.

Источник

Проектирование температурно-усадочных швов (ДБН В.2.6-14-97 том.1)

Гидроизоляционные работы в Крыму: Симферополь, Севастополь, Ялта, Алушта, Евпатория. Опыт работ 14 лет.

2.28 Кровельный ковер совмещенных крыш должен быть разрезан температурно-усадочными швами

в следующих местах:

— на уклонах 0 менее 10% — на продольных и поперечных гребнях водоразделов;

— на уклонах 10-25% — на коньках и вдоль скатов на поперечных гребнях водоразделов;

— независимо от уклона на однопролетных одно- и двускатных покрытиях — вдоль скатов через 6 или 12 м в зависимости от влажностного режима эксплуатации помещений под покрытием (см. таблицу 14 приложения 4).

2.29 Обустройство температурно-усадочных швов должно включать:

— на коньках и гребнях водоразделов многопролетных совмещенных крыш – герметизацию полости шва в стяжке мастичным герметиком с зачеканкой его жгутом из пористой резины и наклейку вдоль шва треугольного компенсатора с обклейкой его поверху двумя армирующими накладками из стеклосетки шириной 0,5 и 1 м на битумно-резиновой или битумно-полимерной мастике;

— вдоль скатов однопролетных одно- и двускатных совмещенных крыш — то же, но без герметизации и уплотнения швов и полости треугольного компенсатора, который в данном случае служит продухом воздушной прослойки (см. 2.14).

2.30 В покрытиях с уклоном 2,5% и более на участках ендов следует предусматривать усиление кровельного ковра наклейкой двух дополнительных слоев рубероида (при рулонных кровлях) или нанесением двух дополнительных мастичных слоев, армированных двумя прокладками из стеклосетки (при пленочных, мастичных и комбинированных кровлях), которые должны быть заведены на поверхности скатов не менее чем на 750 мм (от линии перегиба); над водосточными воронками следует вначале наклеивать косынку размером 1 х 1 м из гнилостойкого материала (тканой стеклосетки) на битумно-полимерной мастике (рисунок 2 приложения 6).

2.31 Карнизные участки кровель при наружном водоотводе необходимо усилить двумя дополнительными слоями рубероида (в рулонных кровлях) или двумя дополнительными мастичными слоями, армированными стеклосеткой (в пленочных, мастичных и комбинированных кровлях) на ширину не менее 400 мм по предварительно уложенным и закрепленным к костылям свесам из полотен оцинкованной кровельной стали (рисунок 3 приложения 6); на площади карнизов, выступающих за внешнюю грань стены, уклон кровли должен быть не меньше чем на площади покрытия, примыкающей к карнизу.

2.32 В местах примыканий к стенам, парапетам, фонарям, шахтам, опорным плитам под оборудование и крышным вентиляторам, стаканам дефлекторов и т.п. кровельный ковер должен быть поднят на наклонные бортики, установленные (отформованные) с зазором к вертикальной поверхности (см. 2.20); полость зазора понизу (на высоту 50 мм) должна быть заполнена конопаткой из просмоленной пакли, а поверху (на глубину 50 мм) уплотнена жгутом из пористой резины (при сжатии его на 50% объема) и перекрыта линейным фартуком, закрепленным на вертикальной поверхности вдоль наклонного бортика; кровельный ковер в местах примыканий должен быть усилен оклейкой наклонной поверхности бортика армирующей прокладкой из тканой стеклосетки на битумно-полимерной мастике с припуском вдоль подошвы бортика на 25 мм.

При низких парапетах высотой до 400 мм переходной наклонный бортик устраивается на всю высоту парапета, а его наклонная поверхность обклеивается прокладкой из тканой стеклосетки и перекрывается защитным фартуком.

Схемы обустройства примыканий к стенам, низким и высоким парапетам, деформационным швам, дефлекторам и трубам большого диаметра приведены в приложении 6 на рисунке 4а, б, в, г.

2.33 Уплотнение мест пропуска через покрытие холодных и горячих труб небольшого диаметра (до 100 мм), а также других точечных конструктивных элементов (анкеров и т.п.) следует обеспечивать путем установки на кровельный ковер металлической или пластмассовой рамки высотой 50 мм с заливкой в ее полость по периметру пропускаемой трубы или анкера нетвердеющего мастичного герметика; при этом холодные трубы на отрезке прохождения через толщу покрытия необходимо обматывать лентой из пористой резины на мастике, а горячие трубы на этом отрезке должны пропускаться через патрубок большего диаметра с заполнением полости между ними гидрофобным минеральным порошком (рисунок 5а, б приложения 6).

2.34 Для уплотнения швов и пустот должны применяться нетвердеющие мастичные герметики типа «гермабутил» (РСТ УССР 5018-86), «бутислан-К» (ТУ 204 УССР 330-91), жгуты из пористой резины (ГОСТ 19177-81), а также битумно-каучуковые мастики типа «эластим» и «битэп» (см. приложение 1 ДБН В.2.6-14-97, т. 2) и их аналоги.

2.35 Для обустройства примыканий линейными и защитными фартуками, для вытяжек осушающих систем, карнизных свесов и наружных водостоков следует назначать: оцинкованную кровельную сталь (ГОСТ 14918-80), стальные полосы сечением 4×40 мм (ГОСТ 103-76), шпильки диаметром 10 мм с гайками и резиновыми шайбами либо дюбеля.

2.36 При проектировании совмещенных покрытий с уклоном 12% и менее для зданий высотой от поверхности земли до карниза более 10 м, а также при уклонах более 12% для зданий высотой от поверхности земли до карниза более 7 м необходимо предусматривать ограждения по периметру кровли согласно ГОСТ 25772-83. Независимо от высоты зданий ограждения согласно указаниям этого ГОСТа следует предусматривать для эксплуатируемых плоских кровель; высота ограждения в этом случае должна составлять не менее 1,1м.

2.37 Детали и узлы совмещенных покрытий необходимо назначать согласно альбомам «Типовых конструктивных решений деталей и узлов».

При использовании новых кровельных материалов разработку и привязку (согласование) таких узлов следует выполнять с обязательным соблюдением требований этих норм.

Источник