- Распор на стены от стропильных систем

- Наслонные стропила: обзор конструктивных схем + план монтажа

- Содержание

- Особенности наслонных стропил

- Безраспорные стропила без подкосов

- Варианты закрепления стропильных ног

- Низ стропилины закрепляют жестко, верх – свободно (скользящая опора)

- Низ стропильной ноги закрепляют свободно, верх – жестко

- Низ стропильной ноги закрепляют свободно, верх – жестко защемляют

- Способы повышения устойчивости безраспорных систем

- Распорные стропила без подкосов

- Стропила с подкосами

- Наслонная система с подстропильными балками

- Ключевые моменты монтажа наслонных стропил

Распор на стены от стропильных систем

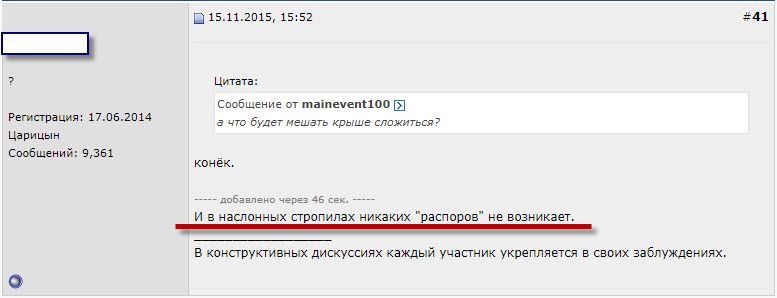

Мы уже неоднократно сталкивались со стойким убеждением у многих строителей и даже инженеров-конструкторов о том, что в стропильных системах с наслонными стропилами распора не возникает. Например, на сайте dwg.ru весьма авторитетный и уважаемый участник заявляет следующее:

Рис. 1. Цитата с сайта dwg.ru из темы с обсуждением распора.

Или вот видео от Антона Вебера, где он также говорит о том, что наслонные стропила не дают распор.

Разберёмся, так ли это. Прежде всего зафиксируем, что наслонные стропила – это такие стропила, которые нижним концом опираются на мауэрлат, верхним на коньковый прогон.

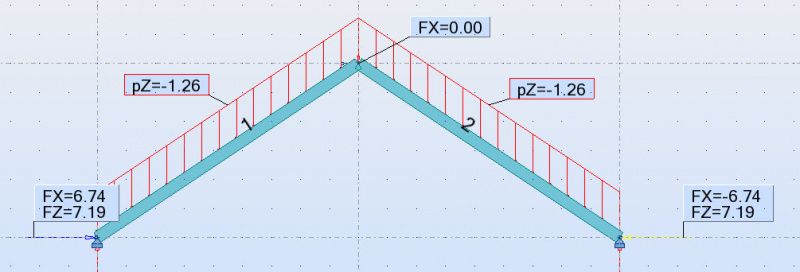

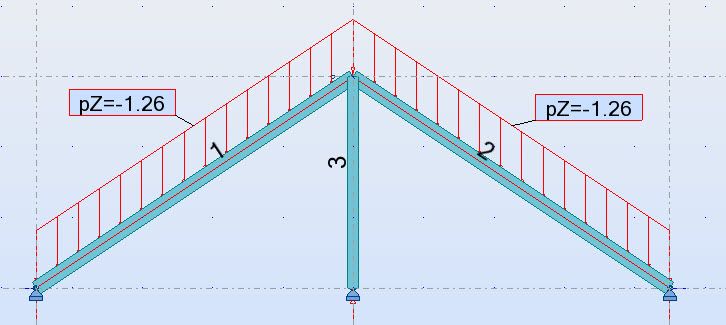

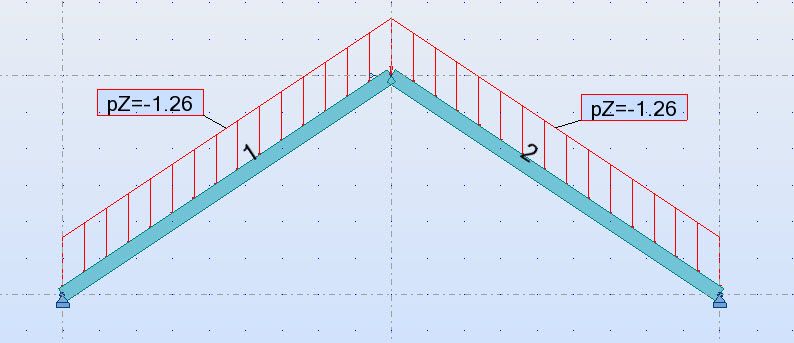

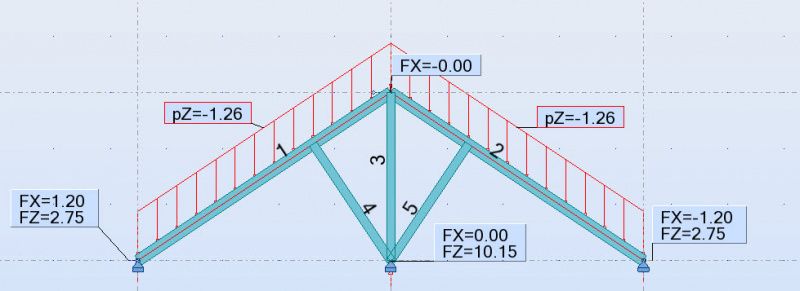

Рассмотрим две расчётные схемы стропильной арки двухскатной кровли для классического пятистенка 10х9. В обоих случаях мы имеем расстояние между крайними стенами 9 метров, в центре — срединная стена, высота конька относительно уровня мауэрлата 3 метра. Для простоты расчёта рассматриваем только снеговую нагрузку с номинальным значением 1,5 кПа при шаге стропил 600 мм. Поскольку с распором связаны прочностные расчёты, используем коэф. нагрузки 1,4. В итоге на каждое стропило приходит нагрузка 1,26 кН/м. Стропила выбраны сечением 50х200 мм, стойка под коньковой балкой — брус 150х150.

Рис. 2. Расчётная схема 1 с коньковой балкой, опирающейся на стойку 3.

Рис. 3. Расчётная схема 2 без коньковой балки.

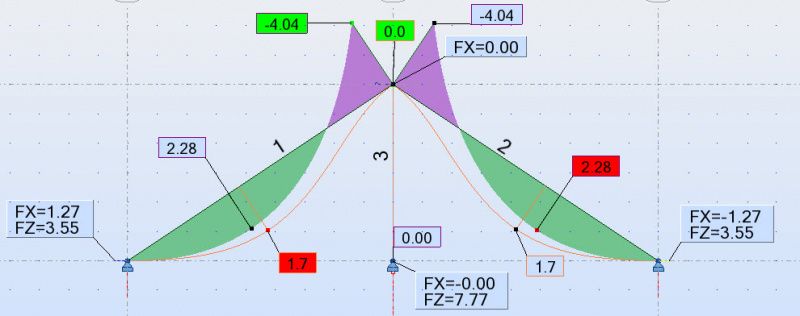

Схема 1- это с наслонными стропилами, схема 2 — с висячими стропилами. В программном комплексе RSA рассчитываем указанные на рис.2-3 стропильные арки. Все опоры задаём как жесткие. Получаем следующие результаты:

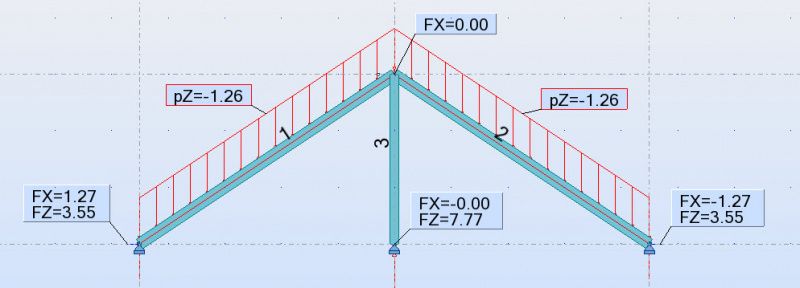

Рис. 4. Распорные усилия (Fx), возникающие в схеме 1.

Рис. 5. Распорные усилия (Fx), возникающие в схеме 2.

Как видно из рис.4 и 5, действительно, распорные усилия при использовании наслонных стропил (схема 1) существенно отличаются от схемы 2, но при это они все равно есть и довольно приличные — 1.27 кН. Если учесть, что на 10-ти метровой стене таких стропил при шаге 600 мм будет 16 штук, то все они будут создавать на стену распирающее усилие в 20 кН ( 2 тн).

Но это ещё не все, на рис. 4 мы смоделировали идеализированный вариант стропильной арки с наслонными стропилами, распор в котором возникают из геометрии разложения сил. В действительности же есть ещё несколько факторов, которые обычно не учитываются, но которые также дают существенные распирающие усилия. Рассмотрим 2 наиболее существенных из них:

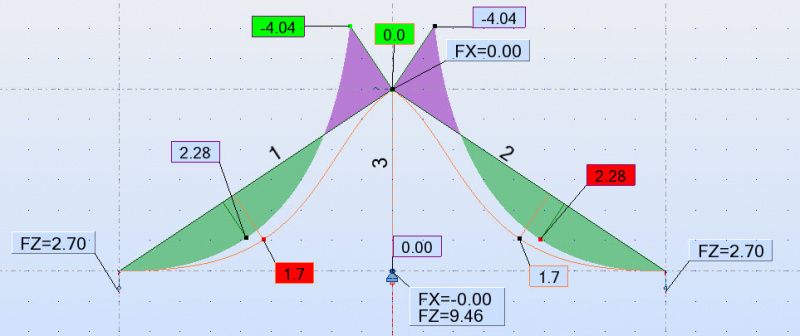

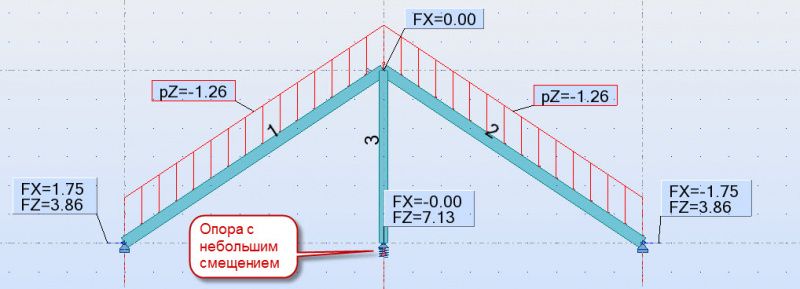

1. Неравномерная осадка фундамента. Представим, что центральная стена нашего здания, на которую приходится больше всего нагрузки от перекрытий и кровли, со временем осела чуть больше, чем наружные стены. Вместе с ней осаживается и коньковая балка. Даже незначительная неравномерная осадка центральной стены (на 1 мм больше, чем наружные) добавляет распорные усилия (почти на 0,5 кН):

Рис. 6. Увеличение распора при неравномерной осадке фундамента.

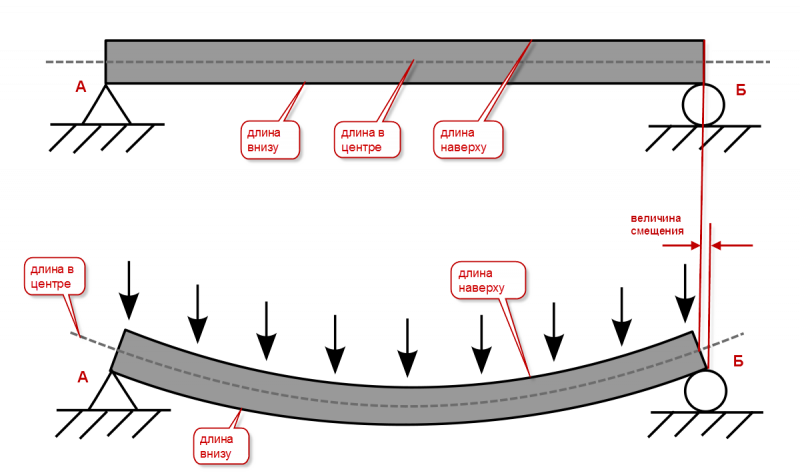

2. Распор от прогиба балок. Ещё один фактор, который редко учитывается, это геометрия реальных деревянных балок. Обычно при расчётах стропильных систем все деревянные элементы моделируются стержнями. При этом изменение геометрии этих стержней при изгибе не учитывается:

Рис. 7. Смещение (удлинение), возникающее в следствии прогиба балки.

На рисунке 7 мы видим, что нижняя (растянутая) поверхность удлиняется и даёт небольшое смещение. Величина его небольшая, около 2 мм, но оно также даёт вклад в распорные усилия.

Таким образом, совокупные распорные усилия, возникающие в конструкциях стропильной системы с наслонными стропилами, могут достигать значительных величин, достаточных для повреждения стен из хрупких материалов, таких, как газобетон или поризованная керамика. Поэтому желательно учитывать их при проектировании.

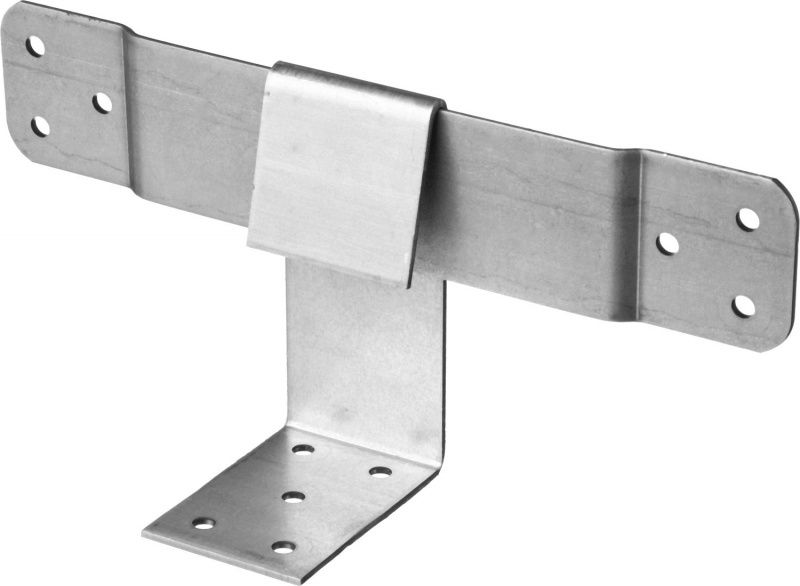

Традиционно влияние распора снижают с помощью устройства монолитного армопояса под мауэрлатом, а также с устройством подвижных опор в точках крепления стропил к мауэрлату. Многие считают, что гвоздевые соединения создают достаточную податливость узла крепления, которой достаточно для снятия распора. И для коротких стропил это действительно так, часто достаточно крепления на гвозди. Но для длинных стропил все же лучшим решением будет использование специализированного крепежа — скользящих опор:

Рис. 8. Скользящая опора.

Рассмотрим влияние таких опор в нашей расчётной схеме 1. Кроме контроля усилий в узлах крепления стропил рассмотрим также изгибающие моменты и прогибы:

Рис. 9. Усилия и моменты в схеме 1 при жестком закреплении стропил.

Рис. 10. Усилия и моменты в схеме 1 при использовании скользящих опор.

Из рис. 9 и 10 видно, что введение скользящих опор полностью убирает распор, при этом изменения изгибающего момента в стропиле и увеличения прогиба не происходит.

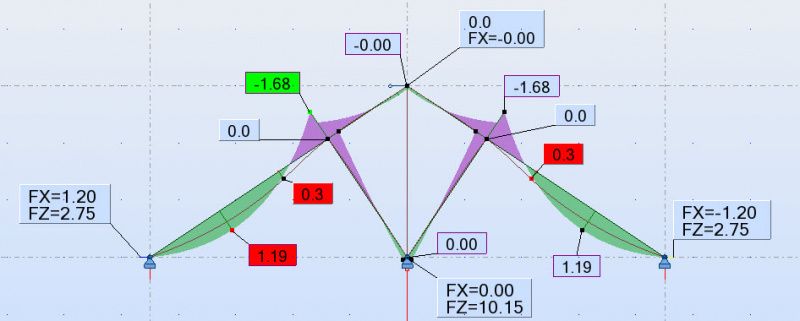

А вот введение подкосов, вопреки распространённому мнению, практически не снижает распор:

Рис. 11. Влияние подкосов на снижение распора.

Рис. 12. Усилия в стропилах при введении подкосов.

На рис. 12 видно, что при введении подкосов в расчётную схему, понижаются изгибающие моменты (1,68 кНм на рис. 12 против 2.28 кНм на рис.9) и прогибы (3 мм на рис. 12 против 17 мм на рис. 9), но горизонтальная составляющая Fx меняется незначительно (1,27 кН на рис.9 и 1,2 кН на рис.12).

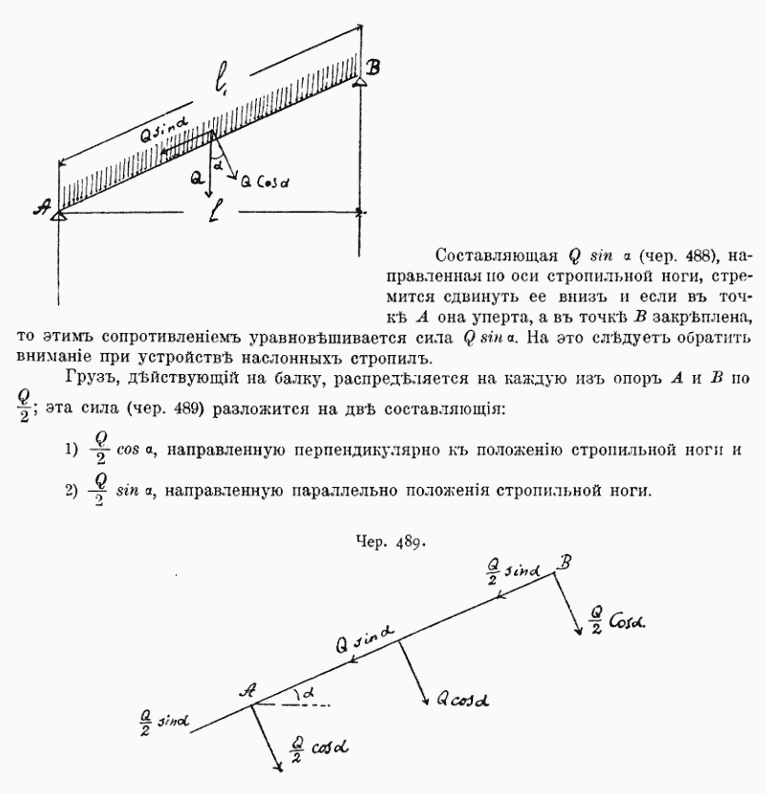

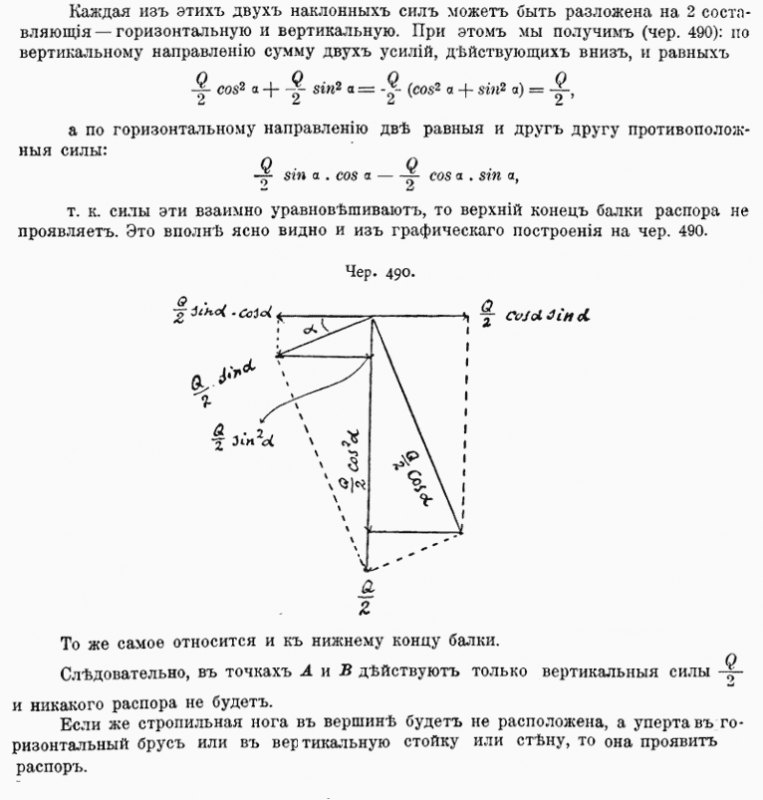

Аналогичные выводы и решения (скользящая опора) содержались и в «Краткий курс построения частей зданий, читанный в императорском Московском техническом училище адъюнкт-профессором В.Г. Залесским», 1904 год:

Рис. 13. Выдержки из курса В. Г. Залесского.

Источник

Наслонные стропила: обзор конструктивных схем + план монтажа

Наслонная стропильная система – конструкция, применяемая при сооружении крыш зданий с промежуточными несущими стенами, опорными столбами или колоннами. Опирается она не только на стены снаружи, но и на внутреннюю центральную опору ( в некоторых случаях — на две).

Если говорить про использование, то наслонные стропила – самые распространенные для жилых частных домов, которые, как правило, имеют внутренние стены-перегородки.

Содержание

Особенности наслонных стропил

Составные элементы наслонной системы: две стропильные ноги, нижние края которых опираются и закрепляются на наружных стенах (мауэрлате), а верхние – на горизонтальном коньковом прогоне. Прогон, в свою очередь, удерживается вертикальными стойками, упертыми в промежуточную стену.

Это классическая схема устройства наслонной системы, подходящая для двухскатной крыши. С односкатной крышей прослеживаются те же правила, но с иной реализацией. Стропила, входящие в стропильную систему, укладывают с опорой на противоположные несущие стены (выходит, что только на две опоры). Внутренняя перегородка здесь не нужна. По сути, ее функцию выполняет более высокая стена.

Для повышения несущей способности стропильной конструкции, в систему внедряют подкосы. Их наличие позволяет увеличить длину перекрываемых пролетов.

Для односкатных крыш возможно применение наслонных стропил без внедрения подкосов при пролетах до 4,5 м. Наличие подкоса увеличивает эту возможную длину до 6 м. Похожая тенденция прослеживается с двухскатными крышами. Двухскатная конструкция с одной промежуточной опорой используется для пролетов до 9 м. Установка подкосов увеличивает максимальную длину пролета до 10 м. А комбинация подкосов со схваткой (горизонтальной балкой, соединяющей пару стропильных ног) – до 14 м.

Существует несколько вариантов реализации наслонных систем, среди которых различают безраспорные и распорные конструкции с дополнительными поддерживающими подкосами, схватками, подстропильными балками.

Рассмотрим основные конструкции наслонных стропил.

Безраспорные стропила без подкосов

Данный вид наслонных стропил не дает распор на внешние стены. Нивелирование распирающих нагрузок происходит, благодаря особому сочетанию креплений. Один край стропилины всегда закрепляют жестко, а второй – на скользящей опоре. Это дает отсутствие распора.

Жесткое крепление может означать, что узел закреплен, но допускается поворот балки в шарнире (одна степень свободы). Также существует жесткое защемление стропильной балки, при котором любые смещения невозможны (нулевая степень свободы).

Больше свободы дает скользящее крепление, которое позволяет стропильной ноге не только поворачиваться, но и смещаться горизонтально (две степени свободы).

Безраспорная конструкция характеризуется тем, что в ней всегда присутствует и жесткое, и скользящее крепление. Благодаря этому, под влиянием нагрузки, стропила изгибаются, не передавая распор на стены.

Варианты закрепления стропильных ног

Низ стропилины закрепляют жестко, верх – свободно (скользящая опора)

Нижний край стропилины крепят жестко к мауэрлату (одна степень свободы), путем врубки зубом. В другом случае применяют запил с фиксацией опорным бруском.

На верхнем конце стропилины делают горизонтальный пропил со скосом. Если врубка невозможна, то край стропильной ноги подшивают снизу обрезком балки и скрепляют с двух сторон монтажными пластинами. Крепление верхнего края стропилины к прогону выполняют по типу скользящей опоры. При этом противоположные стропилины укладывают на конек поочередно, без скреплений между собой. Поэтому двускатную крышу, выполненную по этой схеме можно воспринимать, как две односкатные крыши, прилегающие друг к другу.

Сложность схемы в том, что любая погрешность в реализации конькового узла, превращает безраспорную конструкцию в распорную. Поэтому данный вариант редко используют для двухскатных крыш, чаще – для односкатных.

Низ стропильной ноги закрепляют свободно, верх – жестко

Самая распространенная схема для частных домов.

Нижний край стропилины закрепляют к мауэрлату на ползуне (металлической скобе), благодаря чему она может сдвигаться и изгибаться под нагрузкой. Чтобы стропилина не могла «уйти» в боковом направлении, с двух сторон ее фиксируют металлическими уголками или брусками.

Верх стропильных ног закрепляют на шарнире с допуском поворота (одна степень свободы). При этом коньковые узлы наслонных стропил данного типа выполняют так: края стропилин схлестывают между собой и соединяют болтом или гвоздями. Или же стыкуют предварительно срезанные под углом концы, а затем связывают их металлическими или деревянными накладками.

Низ стропильной ноги закрепляют свободно, верх – жестко защемляют

Эта схема отличается от предыдущей тем, что соединение стропил в коньковом узле выполняется с жестким защемлением. Стропила скошенными торцами опирают друг в друга, а затем связывают их между собой и коньковым прогоном двумя ригелями-затяжками. Получается узел с защемлением.

Низ стропильных ног соединяют с мауэрлатом свободно, на ползуне.

Данный вариант креплений отличается повышенной несущей способностью, позволяющей применять его в регионах с повышенным уровнем снеговых осадков.

Способы повышения устойчивости безраспорных систем

Все три рассмотренные стропильные системы показывают себя, как устойчивые при неравномерных нагрузках только в случае жесткой фиксации конькового прогона. То есть, когда его концы выводят на фронтоны или подпирают дополнительными накосными стропилами.

Если же коньковый прогон опирается только на стойки, крыша может потерять устойчивость. В рассмотренных втором и третьем вариантах (низ стропильной ноги на ползуне, верх – жестко закреплен) при увеличении нагрузки на один из скатов крыша будет смещаться в сторону увеличившейся нагрузки. Первый вариант сохранит форму, но только при идеально вертикальных стойках (под прогоном).

Чтобы, несмотря на нежесткую фиксацию прогона и неравномерные нагрузки, система стропил наслонная осталась устойчивой, ее дополняют горизонтальной схваткой. Схватка – это балка, обычно с тем же сечением, что и у стропил.

Она скрепляется со стропилами гвоздями или болтами. Пересечение схваток и стоек фиксируется гвоздевым боем. Работу схватки можно охарактеризовать, как аварийную. В случае неравномерной большой нагрузки на скаты, схватка включается в работу и предохраняет систему от перекоса.

Укрепить систему с жестко закрепленным верхом и свободным низом (второй и третий варианты) можно с помощью небольшой трансформации нижнего узла. Стропильные ноги выводят за край стен. При этом само крепление остается скользящим, по типу ползуна.

Еще один вариант повышения устойчивости – жесткое крепление низа стоек, на которых удерживается горизонтальный коньковый прогон. Для этого их врубают в лежень и фиксируют к перекрытиям, например, используя накладки из досок или брусков.

Распорные стропила без подкосов

В этом случае стропила опираются на несущие стены и передают им распор. Поэтому такие системы нельзя применять для домов, стены которых выстроены из газобетона. Газобетонные блоки совершенно не противостоят изгибу и разрушаются при распорных нагрузках. А другие материалы, например, кирпич или бетонные панели, легко выдерживают такие нагрузки и не деформируются.

Распорная система стропил требует наличия жестко закрепленного мауэрлата. Причем, чтобы выдержать распор, прочность стен должна быть высокой. Или же по верху стен должен идти неразрывный железобетонный пояс.

Для распорных стропил используют те же, рассмотренные выше для безраспорных систем, варианты креплений. Но с одним нюансом: все имеющиеся скользящие крепления (ползуны) заменяют на шарнирные с возможностью поворота. Для этого к низу стропилины прибивают опорный брус или делают врубку зубом в мауэрлат. Шарнирное крепление в коньковом узле выполняют, наложив стропила друг на друга и скрепив их гвоздевым боем или болтом.

Распорная конструкция – это нечто среднее между наслонными безраспорными и висячими системами. Коньковый прогон в них еще используется, но он уже не играет значительной роли. Ведь стропила уперты нижними краями в стены, а верхними краями – друг в друга. При просадке стен или прогибе конькового прогона под собственным весом, прогон перестает работать вообще. По своей сути такие стропила становятся висячими.

Для повышения устойчивости системы в нее включается схватка, которая работает на сжатие. Она частично, хоть и в небольшой степени, снимает распор на стены. Для того, чтобы схватка сняла распор полностью, она должна соединить нижние края стропильных ног. Но тогда она станет уже не схваткой, а затяжкой.

Также уменьшает распор установка жестко зафиксированного конькового прогона.

Стропила с подкосами

Такие системы могут устраиваться как по распорным, так и по безраспорным схемам. Их отличие от уже рассмотренных вариантов состоит в наличие третьей опорной части под стропильной ногой – подкоса (подстропильной ноги).

Подкос меняет систему. Стропилина из однопролетной балки превращается в двухпролетную неразрезную. Это позволяет увеличить перекрываемый пролет, вплоть до 14 м. А также – уменьшить сечение стропил.

Подкос соединяют со стропилиной таким образом, чтобы не допустить ее смещения. Делается это следующим образом: подкос заводят под стропило и фиксируют деревянными накладками по бокам и снизу.

Наслонная система с подстропильными балками

Эта конструкция наслонных стропил подходит для построек с двумя продольными несущими стенами или промежуточными поперечными стенами. Стойки в этом случае расположены не под коньком, а под стропилами. Коньковый прогон отсутствует.

Стропильные ноги в схеме опираются на две подстропильные балки (сквозные прогоны), которые, в свою очередь, уложены вдоль скатов крыши и опираются на вертикальные стойки. Стойки закреплены к несущим промежуточным стенам через лежни.

Сквозные прогоны можно и не включать в схему. Тогда стойки придется подводить непосредственно под каждую стропилину и закреплять с затяжкой гвоздевым боем.

Сверху стропильные ноги стыкуют между собой и связывают накладками из металла или дерева с двух сторон.

Отсутствие конькового прогона автоматически означает, что стропильная система образует распор. Чтобы его нейтрализовать в безраспорном варианте системы, ниже сквозных прогонов закрепляют затяжку. При нагрузках она будет растягиваться и устранит нежелательный распор. Для сохранения устойчивости в системе используется схватка, закрепленная в нижней части сторопильных ног. Также от складывания конструкцию уберегут специальные расшивки, которые закрепляют крест-накрест между стойками.

В распорной системе схватку устанавливают выше сквозных прогонов. Тогда схватка под нагрузкой будет сжиматься и, по сути, превратится в ригель.

Установка стоек под стропильными ногами или сквозных прогонов (и отсутствие центральных стоек!) дает возможность использовать наслонные стропила данного типа для устройства просторных мансардных помещений. Другие схемы подходят только для чердачных помещений и мансард с перегородками.

Ключевые моменты монтажа наслонных стропил

Имея на руках рассчитанную схему устройства, можно приступать к монтажу стропильной системы. Установка выполняется в несколько этапов, основные из них такие:

1. По верху наружных стен укладывают мауэрлат – доску или брус. Чтобы предупредить загнивание мауэрлата, между ним и стеной прокладывают гидроизолирующий материал – рубероид, толь и т.п.

2. По верху промежуточной стены укладывают лежень, который необходим для крепления вертикальных стоек.

3. На лежне закрепляют стойки с шагом 3-6м.

4. Сверху, на стойки, устанавливают коньковый прогон.

5. Выставляют стропила с шагом 0,6-1,2 м. Снизу стропильная нога крепится к мауэрлату в соответствии с выбранной схемой креплений (на шарнире или на ползуне). Сверху стропильные ноги либо выкладывают отдельно на коньковый прогон, либо соединяют верхние края между собой, опирая на конек.

6. Если схема предусматривает, стропильные ноги соединяют горизонтальными схватками.

7. Опять же, по требованию схемы, выставляют подкосы, опорные элементы.

Выполняя работы по установке стропил нельзя допускать оплошностей. Следует помнить, что стропильная система – это каркас крыши, который должен выдерживать все возможные нагрузки. Неправильно рассчитанная или смонтированная система может запросто привести к перекосу и даже разрушению всей крыши.

Источник