- Металлическая стропильная система для крыши — основные узлы

- Преимущества стропильной системы из металла

- Плюсы и минусы стропильной системы из металла

- Металлическая стропильная система для крыши

- Затяжка в стропильной системе из металлического троса

- Стропила для крыши

- Металлическая стропильная система односкатной крыши

- Система для двускатной крыши

- Узлы соединения стропильных конструкций

- Принципы крепления узлов стропильной системы

- Особенности кровельных конструкций

- Установка затяжки

- Мауэрлат: узлы крепления стропильных ног

- Коньковые соединения

- Узлы стропильной системы вальмовой крыши

- Вспомогательные элементы

- Похожие новости

- Комментарии (0)

- Наслонные стропила: обзор конструктивных схем + план монтажа

- Содержание

- Низ стропилины закрепляют жестко, верх – свободно (скользящая опора)

- Низ стропильной ноги закрепляют свободно, верх – жестко

- Низ стропильной ноги закрепляют свободно, верх – жестко защемляют

- Стропильная система: узлы соединения

- Основные термины

- Узлы соединения кровельной системы делятся на три условные группы:

- Жесткие узлы

- Скользящие узлы

- Схема соединения стропильных ног

- Система соединения наслонных стропил с прочими элементами конструкций

- Примечания:

Металлическая стропильная система для крыши — основные узлы

Когда речь идет об использовании строительных элементов с металла для быстровозводимых сооружений и высокотехнологических материалах, то как правило, здесь задействованы элементы легкого стального каркаса (ЛСТК). Корпорации, производящие ЛСТК, монтируют данный тип каркаса с долговечных и очень прочных материалов, благодаря чему кровля из данного металлопрофиля прослужит более ста лет, как говориться, раз и на всю жизнь.

Преимущества стропильной системы из металла

Исходя из множества теоретических исследований и практики ведущих строительных компаний металлическая стропильная система имеет много преимуществ и именно потому не заменимая при сооружении гражданских и промышленных зданий:

- пожалуй, самый веский аргумент в пользу данной инженерной конструкции — пожарная безопасность на наивысшем уровне, благодаря тому, что производиться из материалов, что попросту не горят. Эта инновационная технология заслуживает огромного внимания, ведь от возгорания кровли случилось много пожаров, в том числе и с человеческими жертвами. Но и это ещё не всё: если возникнет локальный пожар, данное инновационное инженерное решение не допустит крах инженерного строения, что очень важно при данном бедствии и спасет не только имущество, но и человеческие жизни;

- если сравнивать с подобной деревянной конструкцией, то металлическая идеальная в эксплуатации: ведь пропадает необходимость выполнять из года в год обработку конструкций различными веществами, что будут препятствовать возгоранию;

- более ста лет на неё не подействуют вредные насекомые, различные виды грибков, гнили и всех остальных факторов, которые без труда по немного разрушают деревянную конструкцию подобного типа. Коррозии металла тут тоже ничего не «светит», ведь ей надежно противостоит цинковое покрытие, с необходимой толщиной 275 грамм на метр квадратный.

Плюсы и минусы стропильной системы из металла

Металлическая стропильная система для крыши, безусловно, отличное решение в технологии строительного производства, её задача в первую очередь поддерживать скаты крыши, хотя помимо этой функции у неё ещё множество других, если, например, сравнивать металлическую и деревянную стропильную системы, то их даже сравнивать не корректно. Но, всё-таки недостатки в данном инженерном решении также есть, рассмотрим их по отдельности.

Главные преимущества металлических стропильных систем:

- регулярная обработка для того, что бы она, не стала уязвимой под действием различных факторов не нужна;

- данная система не то, что никогда не загорится, но и не допустит крушения кровли;

- благодаря своей конструкции, а также сверхнадежному цинковому покрытию ей не страшны практически все внешние факторы, начиная от насекомых, заканчивая плесенью и коррозией металла;

- очень удобные и не затратные монтажные работы, всё что понадобиться: шуруповерт и рабочий проект и маркированные элементы, её собирать удобно даже на крыше, потому отличным бонусом ко всем её преимуществам будет экономия на строительной технике.

Недостатки металлических стропильных систем:

- — метал, так или иначе будет промерзать, по тому энергоэффективность теплозащиты высокой быть не может;

- — дополнительные расходы на краску и антикоррозийную грунтовку, это необходимо для защиты балок с металла от накопления воды, за которой скоро «пожалует» и коррозия металла;

- — металлическая стропильная система для крыши — это сложное инженерное решение, потому для проектировки и проведение всех остальных работ без высококвалифицированных специалистов не обойтись. Однозначно, что это большие расходы, но как показывает и теория и практика это однозначно того стоит.

Металлическая стропильная система для крыши

Металлический крепеж для стропильной системы это каркас, что состоит из стропил и обрешеток. Он предоставляет все инженерные функции: в первую очередь несущую, функцию термоизоляции, зимние нагрузки от снега и весенние и осенние от дождя. Именно из-за этих факторов стропильная система должна быть хорошо спроектирована на несущую способность, прочность и прочие важные функции. Металлические стропила используются в строительном производстве достаточно давно в первую очередь для того, чтобы конструкция кровли была более жесткой, но до недавнего времени они применялись в основном для промышленного производства. В наши дни новые технологии позволяют использовать стропильный каркас и обрешетку с металла для любых сооружений, как более качественную альтернативу элементам крыши с дерева, но этого нужно, чтобы длина ската была свыше десяти метров.

Данная конструкция приставляет собой сложное инженерное решение, которые образовывает фермы, множество различных элементов, что взаимосвязаны. При проектировании необходимо сделать верный расчет нагрузок, которым будет подвергаться конструкция в разные времена года, а также учесть все факторы, которые будет на неё действовать, именно эти данные дадут возможность запроектировать шаг и величину сечения опорами и стропилами. Несущую способность конструкции определяет сечение стропил и шаг между ними, по проекту необходимо ещё учесть снеговую нагрузку, за которую закладывают около 500-600 кг. Стропила размещают исключительно под углом к основанию крыши для сформирования наклонности скатов, для того что бы вода и снег могли стекать с крыши. Крепления покрытие кроквы производиться к каркасу кровли, для фиксации покрытия используется обрешетка, что правильно распределяет вес по балкам. Точный инженерный расчет определит, какими должны быть узлы, стропила и остальная кровельная конструкция, для этого необходимо определить максимальную суммарную нагрузку, которая будет действовать на конструкцию. Максимальная нагрузка это сумма массы кровельного материала, гидроизоляции, максимальной снеговой нагрузки.

Затяжка в стропильной системе из металлического троса

Сильным оригинальным решением является замена затяжки из дерева на металлический трос. Главное на что при этом стоит обратить внимание, чтобы данная конструкция осилила свою главную функцию – восприятия усилия распора стропильных ног. Немало важным фактором при этом является усиление того места, где трос будет крепиться к стропильной ноге, ведь чрезмерные усилия могут привести к нарушению трещиноустойчивости стропила.

Стропила для крыши

Стропильные ноги – это конструктивные элементы скатной крыши, что несут на себе все нагрузки. На них будут сосредотачиваться основные конструктивные нагрузки, а так же все внешние нагрузки, включая снеговые и ветровые.

Различают три конструкции стропил:

- особенность скользящих стропил в том, что их используют исключительно в бревенчатых домах;

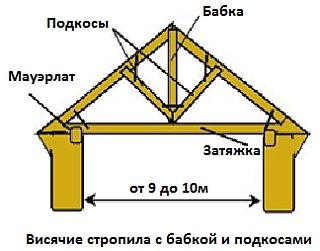

- висячие стропила возможно использовать, лишь в тех сооружениях где расстояния между стенами не более шести с половиной метра;

- наклонные стропила самые универсальные, имеют промежуточную опору и пролет более пяти метров, также они имеют дополнительные опоры, что могут перекрыть пролет до пятнадцати метров.

Металлическая стропильная система односкатной крыши

Если выходить с точки зрения технической простоты возведения крыши и экономической выгоды односкатная крыша однозначно превосходит двухскатные аналоги. Но, это далеко не единственный аргумент в её пользу:

- значительная экономия материалов (для данного вида кровли, минимум в два раза нужно меньше пиломатериалов);

- намного меньше нужно денежных затрат на кровельный настил при использовании металлочерепицы, профнастила или шифера);

- произвести её монтаж вполне может один человек, ведь его технология довольно проста.

Система для двускатной крыши

Всего их есть три вида:

- симметричная – самая распространенная, так как самая надежная и простая в плане установки, название от того, что она достигает максимальной симметрии благодаря распределению нагрузок на стены и мауэрлат. Грамотное сечение бруса обеспечивает запас несущей способности и делает невозможным пригибания стропил, что позволяет подпорки и распорки размещать в одном месте;

- асимметричная – один из углов снижают на 45°, что в свою очередь снижает часть места под крышей, что не используется, благодаря чему можно сделать жилые комнаты прямо под крышей;

- ломаная – позволяет поострить полноценный этаж прямо под крышей.

Источник

Узлы соединения стропильных конструкций

Принципы крепления узлов стропильной системы

Узлы крепления стропил должны обеспечивать необходимую прочность каркаса кровли. Важно правильно выбрать технологию монтажа элементов стропильной системы между собой и их крепления к несущему контуру, чтобы готовая крыша была способна выдержать расчетные нагрузки.

Особенности кровельных конструкций

Задача наслонных и висячих стропильных систем кровли – максимально равномерная передача нагрузки подстропильной конструкции, которая, в свою очередь, распределяет нагрузку на несущие стены и фундамент постройки. Подстропильная конструкция обычно является мауэрлатом (балкой, уложенной вдоль на каждой несущей стене). Также это могут быть опоры перекрытия (укладываются на стене поперек) или верхний венец сруба из бруса или бревна.

Выбор способа крепления стропил к мауэрлату зависит от их типа. Наслонная конструкция заставляет мауэрлат работать на срез, в то время, как висячие фермы – на сжатие, направление которого совпадает с ориентацией несущих стен.

Установка затяжки

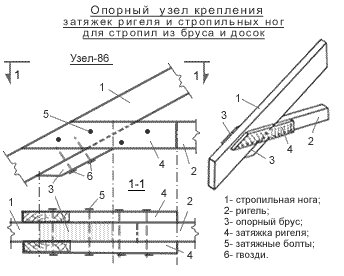

Монтаж двускатной кровли требует установки стропильной системы наслонного или висячего типа. Чтобы смонтировать жесткую висячую стропильную ферму, не передающую распорные нагрузки на стены, требуется правильно выполнить узлы крепления горизонтальных перемычек – затяжек и ригелей .

В зависимости от того, какая была выбрана конструкция крыши, затяжка может монтироваться у основания стропил и выполнять функцию балки перекрытия. Стропильную ферму, которая крепится к мауэрлату, для придания жесткости оснащают ригелем – перемычкой, расположенной ближе к коньку. В мансардных крышах ригели служат основой для обшивки потолка.

Узел соединения при установке затяжки рекомендуется выполнять методом «врубки в стропило полусковороднем» с использованием крепежного винта. Данный способ монтажа требует точной подгонки элементов, так как при больших зазорах, в местах сопряжения, узел крепления под нагрузкой может разрушиться .

Более простой способ – монтаж внахлест. В этом случае перемычка выполняется из доски либо двух досок, установленных с обеих сторон стропильной ноги. В качестве крепления используются гвозди. Узел может представлять собой и болтовое соединение, но это снизит несущую способность стропил на 20%.

Еще один вариант – установка ригеля враспор. Монтаж узла такого типа стал возможен после изобретения гвоздевых пластин. Конструкция способна выдержать высокие нагрузки – надежность обеспечивается за счет плотного примыкания деталей и прочной фиксации с двух сторон благодаря большому количеству зубьев на пластине.

Сечение бруса или доски для изготовления распорного ригеля должно совпадать с сечением стропила.

Мауэрлат: узлы крепления стропильных ног

Опирание деревянных стропил на мауэрлат может выполняться по двум технологиям :

- жесткое крепление к мауэрлату;

- скользящее крепление к мауэрлату.

При жестком креплении полностью исключаются любые виды смещения стропильной ноги, которая упирается в мауэрлат (изгибы, сдвиги, кручение). С этой целью при монтаже стропильной системы кровли установка стропил может выполняться с применением подшивного бруска, который предотвращает соскальзывание стропильной ноги в месте опирания. Боковые сдвиги при этом методе соединения исключаются благодаря установке металлических уголков.

Во втором варианте жесткого крепления стропильной ноги на мауэрлат необходимо выполнить запил (седло) в нижней части стропильного бруса или доски. Плоскость опирания должна быть горизонтальной, для этого запил в стропилах производится под углом, соответствующим наклону ската. Для фиксации узла с обеих сторон стропила под углом вбивается по гвоздю (внутри мауэрлата они должны быть скрещенными), сверху вертикально через стропило в мауэрлат вбивается третий гвоздь.

Скользящее крепление обычно используется при возведении стропильной системы на доме из бруса или бревна. Основанием для опирания стропильных ног в этом случае служит не мауэрлат, а верхний венец сруба. Чтобы избежать деформации крыши при усадке дома, необходимо выполнить узел с определенной степенью свободы для стропильной ноги. Нередко с этой целью используется специальный крепежный элемент из металла – скользящая опора («салазки»). Его верхняя часть представляет собой петлю, которая смещается по направляющей, закрепленной на стропильной ноге, при изменении геометрии сруба.

Используются и другие методы монтажа скользящего узла. В стропильной ноге выполняется запил, балка устанавливается срезом на верхний венец, после чего закрепляется одним из способов :

- посредством одного вертикально забитого гвоздя;

- с помощью забитых с двух сторон гвоздей, скрещивающихся в мауэрлате;

- посредством скобы;

- выполнив единичную фиксацию стальными крепежными пластинами.

Такой метод крепления оставляет возможность элементам системы смещаться друг относительно друга при изменении геометрии строительных конструкций.

Коньковые соединения

Устройство стропильной системы кровли с двумя скатами подразумевает наличие в верхней части крыши горизонтального ребра, образованного в результате примыкания скатов – конька. Коньковый узел может выполняться несколькими способами, выбор зависит от типа стропильной системы и особенностей самого здания.

Наслонная конструкция подразумевает крепление стропильных ног на коньковый прогон – горизонтальную балку, расположенную на стойках параллельно длинным стенам дома. Верхние концы стропильных ног следует запилить под углом, соответствующим углу наклона скатов. Примыкания срезанных торцов стропил к коньку должны быть максимально плотными. В качестве крепежных элементов используются гвозди. Наслонные стропила применяются, если есть возможность установить на внутренней стене или столбчатых опорах стойки для крепления конькового прогона. Кроме того, стены должны быть оснащены мауэрлатом для опирания стропил.

Сборка стропильной фермы висячего типа требует соединить верхние концы пары стропильных ног. Для этого торец каждого из стропил подрезается под углом, равным углу наклона крыши, балки соединяются плоскостями срезов — требуется обеспечить плотность их примыкания. Фиксируются при помощи двух гвоздей, забитых под углом в верхние плоскости стропил. Затем с каждой стороны прибивается по деревянной накладке или металлической пластине, которые закрывают место стыка.

Чтобы обеспечить коньку необходимую прочность, может выполняться врубка в полдерева: в этом случае вместо плоскости сопряжения соединения встык, стропила соединяются уступом. Далее сверлится сквозное отверстие под шпильку или болт диаметром 12 или 14 мм, для крепления используются гайки с широкими шайбами.

Если на стене сруба предстоит установить скользящие опоры или создать примыкания (сопряжения стропила с мауэрлатом) с некоторой степенью свободы, коньку следует уделить особое внимание. Рекомендуется выполнить подвижный узел соединения, чтобы крыша не деформировалась при неравномерной усадке сооружения. С этой целью концы стропил соединяются металлическим пластинчатым шарниром.

Узлы стропильной системы вальмовой крыши

Особенностью вальмовой кровли является форма ее скатов: длинные скаты имеют трапециевидную форму, торцевые скаты (вальмы) – треугольную. Монтаж такой стропильной системы требует установки диагональных (накосных) стропильных ног, которые формируют треугольные скаты. Принцип крепления диагональных стропил в верхней части зависит от особенности конструкций основной части крыши. Она может быть сформирована из стропильных ферм висячего типа, либо представлять собой каркас с коньковым прогоном и наслонными стропилами, прикрепленными к мауэрлату.

Если наслонные стропильные ноги трапециевидных скатов опираются на коньковый брус (прогон), то накосные стропила требуется опереть на консоли конькового прогона. Выпуски консоли за подстропильную раму должны составлять 100-150 мм. Нижней частью диагональные стропильные ноги крепятся к мауэрлату или балке, закрепленной на стене.

Если накосные стропила необходимо опереть на крайнюю висячую ферму, то принцип создания узла крепления зависит от сечения боковых стропильных ног. Шпренгель со стойкой монтируется в случае, если стропильные ноги выполнены из доски. На шпренгель опираются диагональные стропила. В ситуации, когда для изготовления стропильных ног был использован брус, накосные стропила можно крепить к прибоине — доске толщиной от 5 мм, закрепленной на стропильной ферме.

На накосных стропилах выполняется запил под углом, соответствующим углу наклона вальмового ската, чтобы обеспечить плотное соединение со шпренгелем или прибоиной. Для прочности гвоздевого соединения дополнительно могут применяться хомуты и проволочные скрутки.

Укороченные стропильные ноги (нарожники) верхней частью опираются на накосное стропило, нижней крепятся к мауэрлату на стене. Узел крепления к диагональной балке может выполняться :

- методом запила с гвоздевым креплением;

- посредством гнездового соединения;

- с помощью крепления брусков сечением 50х50 мм с обеих сторон и по всей длине диагональных стропил и нарожников.

Вспомогательные элементы

Для усиления жесткости и надежности стропильных конструкций нередко требуется установка подкоса, дополнительного прогона или опорных стоек. Прогоны для наслонных стропил позволяют обеспечить стропильной ноге дополнительную точку опоры. Прогон представляет собой горизонтальную балку, закрепленную на вертикальных стойках, расположенную параллельно коньку. Узел крепления выполняется с помощью металлических угловых пластин либо внутреннего металлического стержня и внешней прямой скобы.

Подкосы деревянных стропил позволяют уменьшить пролет стропильных ног (включая накосные стропила). Угол наклона подкоса к горизонтальной плоскости должен составлять не менее 45°. Если стропило изготовлено из бревна или бруса, выполняется врубка подкоса с установкой стального нагеля под углом 90° к площадке примыкания, либо стык снаружи закрывается пластиной.

При необходимости усилить каркас крыши требуется установка подкоса под каждую стойку, на которую опирается наслонное стропило. При этом все подкосы одного ската упираются в общий лежень. Для крепления используются скобы.

Особого внимания требуют подкосы крайних пролетов, на которые воздействует максимальная снеговая и ветровая нагрузка. Узлы крепления при монтаже подкоса к стойке или прогону выполняются с использованием накладок и болтов.

Похожие новости

Комментарии (0)

Наслонные стропила: обзор конструктивных схем + план монтажа

Наслонная стропильная система – конструкция, применяемая при сооружении крыш зданий с промежуточными несущими стенами, опорными столбами или колоннами. Опирается она не только на стены снаружи, но и на внутреннюю центральную опору ( в некоторых случаях — на две).

Если говорить про использование, то наслонные стропила – самые распространенные для жилых частных домов, которые, как правило, имеют внутренние стены-перегородки.

Содержание

Составные элементы наслонной системы: две стропильные ноги, нижние края которых опираются и закрепляются на наружных стенах (мауэрлате), а верхние – на горизонтальном коньковом прогоне. Прогон, в свою очередь, удерживается вертикальными стойками, упертыми в промежуточную стену.

Это классическая схема устройства наслонной системы, подходящая для двухскатной крыши. С односкатной крышей прослеживаются те же правила, но с иной реализацией. Стропила, входящие в стропильную систему, укладывают с опорой на противоположные несущие стены (выходит, что только на две опоры). Внутренняя перегородка здесь не нужна. По сути, ее функцию выполняет более высокая стена.

Для повышения несущей способности стропильной конструкции, в систему внедряют подкосы. Их наличие позволяет увеличить длину перекрываемых пролетов.

Для односкатных крыш возможно применение наслонных стропил без внедрения подкосов при пролетах до 4,5 м. Наличие подкоса увеличивает эту возможную длину до 6 м. Похожая тенденция прослеживается с двухскатными крышами. Двухскатная конструкция с одной промежуточной опорой используется для пролетов до 9 м. Установка подкосов увеличивает максимальную длину пролета до 10 м. А комбинация подкосов со схваткой (горизонтальной балкой, соединяющей пару стропильных ног) – до 14 м.

Существует несколько вариантов реализации наслонных систем, среди которых различают безраспорные и распорные конструкции с дополнительными поддерживающими подкосами, схватками, подстропильными балками.

Рассмотрим основные конструкции наслонных стропил.

Данный вид наслонных стропил не дает распор на внешние стены. Нивелирование распирающих нагрузок происходит, благодаря особому сочетанию креплений. Один край стропилины всегда закрепляют жестко, а второй – на скользящей опоре. Это дает отсутствие распора.

Жесткое крепление может означать, что узел закреплен, но допускается поворот балки в шарнире (одна степень свободы). Также существует жесткое защемление стропильной балки, при котором любые смещения невозможны (нулевая степень свободы).

Больше свободы дает скользящее крепление, которое позволяет стропильной ноге не только поворачиваться, но и смещаться горизонтально (две степени свободы).

Безраспорная конструкция характеризуется тем, что в ней всегда присутствует и жесткое, и скользящее крепление. Благодаря этому, под влиянием нагрузки, стропила изгибаются, не передавая распор на стены.

Низ стропилины закрепляют жестко, верх – свободно (скользящая опора)

Нижний край стропилины крепят жестко к мауэрлату (одна степень свободы), путем врубки зубом. В другом случае применяют запил с фиксацией опорным бруском.

На верхнем конце стропилины делают горизонтальный пропил со скосом. Если врубка невозможна, то край стропильной ноги подшивают снизу обрезком балки и скрепляют с двух сторон монтажными пластинами. Крепление верхнего края стропилины к прогону выполняют по типу скользящей опоры. При этом противоположные стропилины укладывают на конек поочередно, без скреплений между собой. Поэтому двускатную крышу, выполненную по этой схеме можно воспринимать, как две односкатные крыши, прилегающие друг к другу.

Сложность схемы в том, что любая погрешность в реализации конькового узла, превращает безраспорную конструкцию в распорную. Поэтому данный вариант редко используют для двухскатных крыш, чаще – для односкатных.

Низ стропильной ноги закрепляют свободно, верх – жестко

Самая распространенная схема для частных домов.

Нижний край стропилины закрепляют к мауэрлату на ползуне (металлической скобе), благодаря чему она может сдвигаться и изгибаться под нагрузкой. Чтобы стропилина не могла «уйти» в боковом направлении, с двух сторон ее фиксируют металлическими уголками или брусками.

Верх стропильных ног закрепляют на шарнире с допуском поворота (одна степень свободы). При этом коньковые узлы наслонных стропил данного типа выполняют так: края стропилин схлестывают между собой и соединяют болтом или гвоздями. Или же стыкуют предварительно срезанные под углом концы, а затем связывают их металлическими или деревянными накладками.

Низ стропильной ноги закрепляют свободно, верх – жестко защемляют

Эта схема отличается от предыдущей тем, что соединение стропил в коньковом узле выполняется с жестким защемлением. Стропила скошенными торцами опирают друг в друга, а затем связывают их между собой и коньковым прогоном двумя ригелями-затяжками. Получается узел с защемлением.

Низ стропильных ног соединяют с мауэрлатом свободно, на ползуне.

Данный вариант креплений отличается повышенной несущей способностью, позволяющей применять его в регионах с повышенным уровнем снеговых осадков.

Все три рассмотренные стропильные системы показывают себя, как устойчивые при неравномерных нагрузках только в случае жесткой фиксации конькового прогона. То есть, когда его концы выводят на фронтоны или подпирают дополнительными накосными стропилами.

Если же коньковый прогон опирается только на стойки, крыша может потерять устойчивость. В рассмотренных втором и третьем вариантах (низ стропильной ноги на ползуне, верх – жестко закреплен) при увеличении нагрузки на один из скатов крыша будет смещаться в сторону увеличившейся нагрузки. Первый вариант сохранит форму, но только при идеально вертикальных стойках (под прогоном).

Чтобы, несмотря на нежесткую фиксацию прогона и неравномерные нагрузки, система стропил наслонная осталась устойчивой, ее дополняют горизонтальной схваткой. Схватка – это балка, обычно с тем же сечением, что и у стропил.

Она скрепляется со стропилами гвоздями или болтами. Пересечение схваток и стоек фиксируется гвоздевым боем. Работу схватки можно охарактеризовать, как аварийную. В случае неравномерной большой нагрузки на скаты, схватка включается в работу и предохраняет систему от перекоса.

Укрепить систему с жестко закрепленным верхом и свободным низом (второй и третий варианты) можно с помощью небольшой трансформации нижнего узла. Стропильные ноги выводят за край стен. При этом само крепление остается скользящим, по типу ползуна.

Еще один вариант повышения устойчивости – жесткое крепление низа стоек, на которых удерживается горизонтальный коньковый прогон. Для этого их врубают в лежень и фиксируют к перекрытиям, например, используя накладки из досок или брусков.

В этом случае стропила опираются на несущие стены и передают им распор. Поэтому такие системы нельзя применять для домов, стены которых выстроены из газобетона. Газобетонные блоки совершенно не противостоят изгибу и разрушаются при распорных нагрузках. А другие материалы, например, кирпич или бетонные панели, легко выдерживают такие нагрузки и не деформируются.

Распорная система стропил требует наличия жестко закрепленного мауэрлата. Причем, чтобы выдержать распор, прочность стен должна быть высокой. Или же по верху стен должен идти неразрывный железобетонный пояс.

Для распорных стропил используют те же, рассмотренные выше для безраспорных систем, варианты креплений. Но с одним нюансом: все имеющиеся скользящие крепления (ползуны) заменяют на шарнирные с возможностью поворота. Для этого к низу стропилины прибивают опорный брус или делают врубку зубом в мауэрлат. Шарнирное крепление в коньковом узле выполняют, наложив стропила друг на друга и скрепив их гвоздевым боем или болтом.

Распорная конструкция – это нечто среднее между наслонными безраспорными и висячими системами. Коньковый прогон в них еще используется, но он уже не играет значительной роли. Ведь стропила уперты нижними краями в стены, а верхними краями – друг в друга. При просадке стен или прогибе конькового прогона под собственным весом, прогон перестает работать вообще. По своей сути такие стропила становятся висячими.

Для повышения устойчивости системы в нее включается схватка, которая работает на сжатие. Она частично, хоть и в небольшой степени, снимает распор на стены. Для того, чтобы схватка сняла распор полностью, она должна соединить нижние края стропильных ног. Но тогда она станет уже не схваткой, а затяжкой.

Также уменьшает распор установка жестко зафиксированного конькового прогона.

Такие системы могут устраиваться как по распорным, так и по безраспорным схемам. Их отличие от уже рассмотренных вариантов состоит в наличие третьей опорной части под стропильной ногой – подкоса (подстропильной ноги).

Подкос меняет систему. Стропилина из однопролетной балки превращается в двухпролетную неразрезную. Это позволяет увеличить перекрываемый пролет, вплоть до 14 м. А также – уменьшить сечение стропил.

Подкос соединяют со стропилиной таким образом, чтобы не допустить ее смещения. Делается это следующим образом: подкос заводят под стропило и фиксируют деревянными накладками по бокам и снизу.

Эта конструкция наслонных стропил подходит для построек с двумя продольными несущими стенами или промежуточными поперечными стенами. Стойки в этом случае расположены не под коньком, а под стропилами. Коньковый прогон отсутствует.

Стропильные ноги в схеме опираются на две подстропильные балки (сквозные прогоны), которые, в свою очередь, уложены вдоль скатов крыши и опираются на вертикальные стойки. Стойки закреплены к несущим промежуточным стенам через лежни.

Сквозные прогоны можно и не включать в схему. Тогда стойки придется подводить непосредственно под каждую стропилину и закреплять с затяжкой гвоздевым боем.

Сверху стропильные ноги стыкуют между собой и связывают накладками из металла или дерева с двух сторон.

Отсутствие конькового прогона автоматически означает, что стропильная система образует распор. Чтобы его нейтрализовать в безраспорном варианте системы, ниже сквозных прогонов закрепляют затяжку. При нагрузках она будет растягиваться и устранит нежелательный распор. Для сохранения устойчивости в системе используется схватка, закрепленная в нижней части сторопильных ног. Также от складывания конструкцию уберегут специальные расшивки, которые закрепляют крест-накрест между стойками.

В распорной системе схватку устанавливают выше сквозных прогонов. Тогда схватка под нагрузкой будет сжиматься и, по сути, превратится в ригель.

Установка стоек под стропильными ногами или сквозных прогонов (и отсутствие центральных стоек!) дает возможность использовать наслонные стропила данного типа для устройства просторных мансардных помещений. Другие схемы подходят только для чердачных помещений и мансард с перегородками.

Имея на руках рассчитанную схему устройства, можно приступать к монтажу стропильной системы. Установка выполняется в несколько этапов, основные из них такие:

1. По верху наружных стен укладывают мауэрлат – доску или брус. Чтобы предупредить загнивание мауэрлата, между ним и стеной прокладывают гидроизолирующий материал – рубероид, толь и т.п.

2. По верху промежуточной стены укладывают лежень, который необходим для крепления вертикальных стоек.

3. На лежне закрепляют стойки с шагом 3-6м.

4. Сверху, на стойки, устанавливают коньковый прогон.

5. Выставляют стропила с шагом 0,6-1,2 м. Снизу стропильная нога крепится к мауэрлату в соответствии с выбранной схемой креплений (на шарнире или на ползуне). Сверху стропильные ноги либо выкладывают отдельно на коньковый прогон, либо соединяют верхние края между собой, опирая на конек.

6. Если схема предусматривает, стропильные ноги соединяют горизонтальными схватками.

7. Опять же, по требованию схемы, выставляют подкосы, опорные элементы.

Выполняя работы по установке стропил нельзя допускать оплошностей. Следует помнить, что стропильная система – это каркас крыши, который должен выдерживать все возможные нагрузки. Неправильно рассчитанная или смонтированная система может запросто привести к перекосу и даже разрушению всей крыши.

Стропильная система: узлы соединения

Деревянные стропильные фермы строятся либо из наслонных, либо из висячих стропил. соответственно, их вид называется наслонным или висячим. Выбирая устройство того или иного вида системы кровли. руководствуются следующими критериями:

- климатические характеристики региона,

- нагрузка на крышу атмосферных осадков (дождевые и талые воды, ветер),

- функциональность кровли,

- архитектурная форма выбранного владельцем проекта кровли.

Какой бы вид системы деревянных ферм ни был выбран, профессиональное и прочное устройство узлов системы гарантирует основательность и долговечность всей крыши. Поэтому устройство конструкций и узлов наслонных кровельных систем стоит поручить квалифицированным мастерам: их расчетная схема и качественная установка подвластна только специалистам.

Коньковый способ соединения наслонных стропильных ног друг с другом вверху с помощью ригеля делают вполдерева, когда у соединяемых между собой бревен вырубают паз в полтолщины бревна и пазы бревен идеально входят один в другой.

Основные термины

- Стропила – несущая часть крыши из наслонных стропильных ног, подкосов и вертикальных стоек, опирающихся на мауэрлат.

- Стропильная нога – одна стропилина.

- Мауэрлат – опора для стропил. горизонтальный брус, расположенный на стенах, распределяющий на них равномерную нагрузку крыши с атмосферными осадками.

- Затяжка – горизонтальная балка, соединяющая стропила; освобождая их от действий горизонтальной силы, придает крыше устойчивость.

- Бабка – вертикальная опорная деталь для укрепления стропил. нижней частью опирается на затяжку, верхняя – служит опорой для стропил.

- Распорка – брус, вставленный между бревнами, чтобы препятствовать их соединению.

- Подкос – наклонный брус, поддерживает горизонтальные элементы кровли (балки и перекрытия), опираясь на вертикальные детали (стойки и колонны).

- Конек – верхняя горизонтальная балка, образуемая стыком скатов кровли.

Узлы соединения кровельной системы делятся на три условные группы:

- узел соединения ног и мауэрлата,

- узел соединения ног и элементов деревянной фермы для придания жесткости и прочности конструкций,

- узел стыкования частей стропил для их удлинения.

Способ соединения стропил и мауэрлата бывает жестким и скользящим.

Узел соединения конструкций нельзя делать жестким всегда: от погодных условий древесина может разжиматься и сжиматься, и при жестком соединении конструкций наслонных систем есть опасность деформации несущих стен из-за возникновения на них больших распорных нагрузок.

Жесткие узлы

Чтобы получить жесткий узел соединения, применяют:

- устройство врубки на стропильной ноге: врубка делается глубиной не более 1/3 высоты доски; стропило упирается в мауэрлат и фиксируется гвоздями: двумя, вбитыми под углом друг к другу с боков стропила, и одним гвоздем, вбитым вертикально.

- нашивка подпорного бруса на стропильную ногу: к стропильной ноге подшивается метровый брусок, и им нога упирается в мауэрлат, сбоку, чтобы не сдвинуться в сторону, стропильная нога крепится металлическими уголками.

Узлы опирания наслонных стропил

Скользящие узлы

Система скользящих узлов соединения применяют в конструкциях наслонных стропил. Висячие стропила применяют для возведения кровли зданий из оцилиндрованного бревна, в которых стропила имеют упор на коньковый прогон, несущие стены распорных нагрузок не несут, а поэтому и не требуют скользящего крепления.

После постройки конструкций деревянных наслонных ферм кровля в течение нескольких лет дает усадку, ферма при этом находится в постоянном движении, поэтому жесткие крепления могут деформировать стены. Перед соединением стропил в узлах крепления узел получает некоторую свободу движения следующими способами.

На стропильной ноге производится упирающийся в мауэрлат запил. Далее нога укрепляется гвоздями: два гвоздя наискосок в мауэрлат с обеих сторон стропила и одним – в мауэрлат сверху вертикально (или металлическими пластинами с отверстиями для гвоздей) и скобами.

- Стропило опускается за границы стены и металлическими уголками фиксируется на мауэрлат.

- Применение металлических конструкций крепления под названием «салазки».

- Стропильная нога упирается в мауэрлат всегда, но и стропило, и мауэрлат могут двигаться друг относительно друга, если возникает такая необходимость.

- Для уменьшения риска сноса наслонных крыш штормовым ветром подкосы, бабки и распорки соединяются с висячими стропилами хомутами и скобами, а ноги – проволочным скрутками.

Схема соединения стропильных ног

Узел опирания скользящим способом

При значительных пролетах кровли необходимо удлинение конструкций стропильных ног следующими способами соединения:

- косым прирубом: торцы стропильных досок сращиваются сверху болтом с диаметром 12-14 мм под углом 45%,

- встык: торцы стропильных досок обрезаются под углом 90%, накладками досок стыки в шахматном порядке с обеих сторон прибиваются гвоздями (прикручиваются саморезами),

- внахлест: торцы досок обрезаются под любым углом, и доски укладываются друг на друга внахлест.

Система соединения наслонных стропил с прочими элементами конструкций

Коньковый способ соединения сверху:

- Доски под углом обрезаются таким образом, чтобы устройство их соединения друг с другом было плотным, и прибиваются гвоздями с двух сторон.

- Ноги крепятся прямо к коньку с помощью запила необходимой формы на торце стропил.

- Ноги соединяются между собой внахлест в коньковый верх гвоздями или металлическими саморезами.

- Используя любой вид крепления, следует дополнительно подстраховаться – сделать укрепление всех конструкций соединения металлическими пластинами или досками.

- Висячие стропила при больших нагрузках соединяются друг с другом одинарным или двойным зубом или «в шип» (см. сноску-примечание).

Примечания:

Основные узлы висячих стропил

- Система соединения в шип очень прочная, поэтому часто применяется в работе с деревом. Шип – выступающая часть на конце бревна, входящая в гнездо, шпунт или проушину другого бревна. Размер и форма шипа должна совпадать с формой и размером гнезда или проушины.

- Соединение зубом: в конце одного бревна вырубается ступенька, в конце другого – выемка; ступенька и выемка должны соответствовать друг другу по форме и размеру, тогда соединение бревен будет плотным.

Все узлы соединения ног с прочими элементами крыши для большей надежности требуют дополнительных конструкций закрепления: болтов, шурупов, скоб или саморезов, при этом в досках отверстие делается на 1 мм меньше диаметра самореза, а скобы забиваются с двух сторон соединяемых элементов.

Коньковый способ соединения наслонных стропильных ног друг с другом вверху с помощью ригеля делают вполдерева, когда у соединяемых между собой бревен вырубают паз в полтолщины бревна и пазы бревен идеально входят один в другой. Затем узел укрепляют болтами и дополнительными скобами.

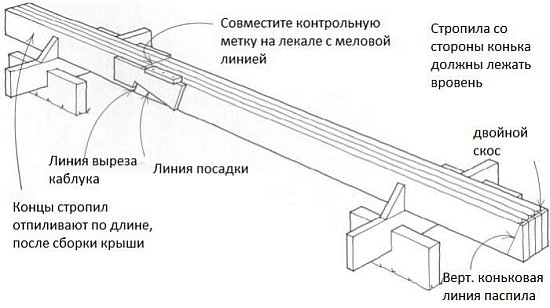

Чтобы кровля была ровной, стропильные ноги должны быть одинаковыми. Для этого предварительно необходимо изготовить шаблон для последующих врезок и запилов остальных стропил. Так поступают профессионалы.

Кажется, все не сложно, если есть голова и руки. Но, как в любом деле, требуется опыт: крыша – серьезная конструкция, ни один любитель не изготовит системы узлов соединения деревянной фермы лучше, чем профессионал.

Источник