Великая китайская стена – глобальный фейк?

116 лет назад, 25 июня 1899 года, все газеты Денвера в США по договоренности опубликовали статьи с кричащими заголовками: «Великая китайская стена обречена! Пекин жаждет мировой торговли!». Под этими заголовками содержались сведения о том, что китайское правительство в поисках иностранных инвестиций якобы решило снести великую китайскую стену и построить на её месте современное шоссе, и что оно принимает заявки на проведение этих работ от американских предпринимателей. Утка была подхвачена европейскими изданиями и, переходя из газеты в газету, обрастала новыми подробностями, включая комментарии китайских мандаринов. Практически все издания сходились на том, что американцы отправляют в Китай вооружённый отряд, чтобы скрыть обветшавший памятник древности.

С одной стороны, это яркое свидетельство того, как работают СМИ. В современном мире подобные вещи происходят вообще ежедневно и часто даже не разоблачаются. Мы даже не подозреваем, как нас кормят фейками по договорённости, которая, конечно, публично не афишируется. И не понимаем, как именно усилиями СМИ создается, так называемая «виртуальная» реальность, которая ничего не имеет общего с тем, что происходит на самом деле. Но люди мыслят, действуют, поступают в соответствии с той иллюзорной картиной мира, которую рисуют СМИ.

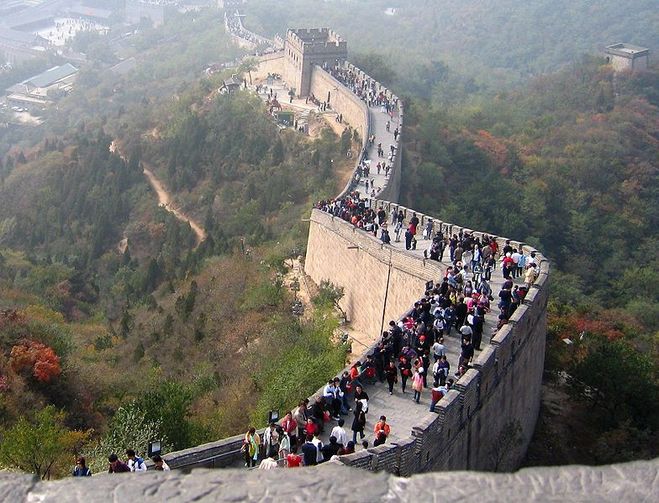

Кстати, уже всё больше исследователей говорят, что сама Великая китайская стена тоже один большой фейк. Ведь на самом деле те знаменитые фотографии китайской стены, куда возят туристов — это очень небольшой кусок стены недалеко от Пекина, заново отреставрированный, может быть даже и построенный совсем недавно. Официально общая длина стены более 6000 километров, а говорят даже, что до 20000 доходит. Но дело в том, что в те районы Китая, где дальше вроде бы должна проходить китайская стена, не пускают иностранных туристов. И что там на самом деле есть никому не известно. А то, что Великую китайскую стену видно из космоса – это тоже разоблачённый фейк. Многие космонавты и астронавты признавались, что то, что выдавалось за снимки китайской стены из космоса – это снимки реки.

Более того, ещё в XIX веке наш соотечественник архимандрит Кафаров, который возглавлял русскую православную церковь в Пекине, заинтересовался легендами о Великой стене и решил увидеть её сам. В сопровождении высокопоставленных китайских чиновников он проделывал долгий путь, но стены так и не нашёл. Великой стены нигде не было. Все о ней слышали, но никто не в силах показать хотя бы её остатки. На вершинах каменистых сопок архимандрит находит сторожевые башни, по склонам сопок недлинные земляные валы. Раздосадованному путешественнику всё-таки удаётся обнаружить некое подобие древнего укрепления – старинный земляной вал. Так же ему попадается «ивовая изгородь» – высокий земляной вал, который протянулся на сотни километров. Это укрепление, как сообщает Кафаров, было построено по указу императора в XVII веке для защиты от конных и пеших набегов. В изгороди проделаны двадцать проходов, у каждого стоит застава с караулами, на вершине вала посажены сотни старых ив — отсюда и название.

Спрашивается, от чего же Кафаров не нашёл и остатков каменной, протянувшейся на несколько тысяч километров, Великой стены с её многочисленными башнями? Ведь искал он, как видно, старательно. И ряд отечественных историков отвечают: архимандрит не нашёл стены, потому что и раньше ее просто не существовало. Но как же многочисленные свидетельства китайских историков о строительстве грандиозного укрепления? А всё дело в том, как доказали российские учёные Фоменко и Носовский, опираясь на свидетельства других историков, что так называемая «древняя китайская история» — это тоже одна огромная фальсификация, произведённая в XVII веке. И дотошные исследователи выяснили, что если очень точно постараться перевести так называемую китайскую историю, то мы получим историю средневековой Европы, Евразии и Руси. И известно так же, что в начале правления маньчжурской династии с середины XVII века вся предыдущая история Китая подверглась пересмотру и была составлена новая версия исторических событий Китая с древнейших времён. Тех китайцев, которые распространяли старую версию, преследовали, заключали в тюрьму и даже казнили. Неугодные правительству книги изымались.

С 1772 года продолжался сбор всех печатных книг когда-либо вышедших в Китае. Они были сожжены, тексты их были фальсифицированы, в новых изданиях изъяты все нежелательные места, менялись даже названия книг. Удивительным образом примерно те же самые процессы, как мы знаем, происходили в XVII веке и на Руси. Была «великая книжная справа», когда уничтожались все свидетельства существования дохристианской Руси. Очень многие свидетельства и книги переписывались, и что было в их первоначальном варианте, мы не узнаем. А завершено всё это было пожаром Москвы в 1812 году.

Ученый-энциклопедист Морозов обращал внимание на бессмысленность постройки Великой китайской стены, которая заранее рассчитана на 2000 лет — от каких набегов и кого она будет спасать. Кроме того, известный учёный Лев Гумилёв говорил, что при постройке окончательной китайской стены на 20000 километров выяснилось бы, что физически просто не хватит населения, чтобы охранять каждый участок этой стены. Поэтому как фортификационное укрепление стена абсолютно бессмысленна.

Кроме того, многими отмечается, что в старых участках китайской стены бойницы смотрят на юг. Получается, что она построена для защиты от китайцев, а не самих китайцев. А многие знатоки архитектуры отмечают удивительное, просто детальное сходство архитектуры Великой китайской стены с фортификационными укреплениями, которые имели место на Руси. Достаточно сравнить кусок китайской стены с куском московского, новгородского, тульского кремля – мы увидим совпадение просто один в один. А значит, всё больше подтверждений находит версия, что стену строили русские для защиты от китайцев. На многих участках она обозначала просто зримую границу, в том числе и в виде той самой «ивовой изгороди». На французских картах XVII века мы можем увидеть, что именно по очертаниям Великой китайской стены проходила граница между Великой Тартарией и Чайной. Более того, само слово «китай» означает «крепость» либо «связку». Как бы не измудрялся ряд исследователей, приводя самые различные непонятные этимологии, совершенно очевидно, что слово «китай» — русское, взять хотя бы наличие Китай-города в Москве.

А значит, по совокупности всех упомянутых признаков территория, которая, как минимум, идёт на север от китайской стены – это территория древней великой Тартарии. Об этом свидетельствуют и карты. Поэтому нынешние претензии Китая на то, что Сибирь, якобы, их исконная территория, недостоверны с точностью до наоборот.

Источник

Великая Китайская стена оказалась подделкой

Великая Китайская стена (ВКС), когда дождь ее размыл, оказалась, к всеобщему удивлению, плохо слепленным новоделом. Она представляет собой лишь вал из глины высотой 4 м., обложенный одним-двумя слоями кирпича. Вал вполне могли создать трудармейцы при Мао Цзедуне. Внутри вала люди обнаружили стеклотару, ржавые пустые консервные банки и то, что вывозится на свалки. Незамысловатая кирпичная кладка создана в 90-е года прошлого века при «реставрации» ВКС.

До «реставрации» и, в т. ч., в Новое время ВКС была просто валом из утрамбованной, а кое-где и не утрамбованной глины, на котором находился ивовый палисад (ИП), упоминаемый китайскими поэтами 17 в. Он обозначал собой госграницу. ИП — это не стена, похожая на крепостную, а условное заграждение, указывающее на то, что за ним находятся уже не ханьские земли. См. илл. 1 и 2.

Здесь на фото видно, как старый вал, созданный при Мао Цзедуне, встречается с новой реконструированной ВКС. История создается на наших глазах.

Считается, что последний иезуит, член трибунала математиков умер в Китае в 1805 году, однако, иезуитские традиции в Китае не прервались. Вот свежая серия исторических и археологических парадоксов, и она впечатляет.

Загляните в документы эпохи русско-китайской войны 1900 года*, и вы увидите странный феномен: русские войска, вошедшие в Китай по четырем направлениям – от Забайкалья до Владивостока – не заметили Великой Китайской стены! Титаническое сооружение (против таких конных орд с севера и поставленное) словно растворилось в воздухе! Более того, не заметили этой стены и восемь мировых держав, деливших тогда Китай – последний колониальный резерв – между собой. Величайший артефакт, в сотни раз превышающий объемом пирамиды Египта, стал невидим!

* Эту войну иногда называют «боксерским восстанием», но это подмена понятий. Шла полномасштабная война восьми крупнейших европейских держав за новую нарезку Китая; она и привела Россию к русско-японской войне, потере Порт-Артура и влияния в Манчжурии и Корее

Вот карикатура, очень точно изображающая основные политические реалии 1900 года.

Ниже – русская карта за 1903 год. Здесь неплохо видно изображение Великой Китайской Стены (северо-восточнее Пекина), а ориентировочный путь русских войск в Пекин я показал жирной кривой линией. Как видите, для русских войск не знать о Стене было нереально; конница должна была уткнуться в нее или найти в Стене пролом (они там есть). Но… Великую Китайскую Стену просто не заметили. На карте она есть, а в воспоминаниях – нет.

Впрочем, можно вспомнить и то, что взятием Пекина дело не кончилось. Союзные войска провели множество карательных экспедиций – по всему Китаю, и… они тоже не видели никакой Великой Стены. В Интернете полно свидетельств участников – американцев, русских, англичан – с картами, документами. И – никакой Стены!

Не видели Великую Стену и до этой войны, когда русские строили южную ветку КВЖД. Не видели Великую Стену и после – когда отдавали японцам Порт-Артур. Люди видели другую «Великую стену» – трехметровой глубины ров и земляной вал* с посаженным на валу ивняком. Вот это – реальное оборонительное сооружение, отвечающее военно-тактической мысли XVI-XVIII веков. Россия и сама построила точно такую же Великую стену на Алтае – как раз в XVIII веке. Она отлично помогает стрелкам уничтожать атакующую конницу, и если бы китайская армия вздумала остановить русские войска, наши казаки у этой стены крепко бы нахлебались. Но Цыси боялась воевать с Россией, и казаки перемахнули через ров и заградительный вал так же буднично, как переходили ручьи и взгорки.

* Энциклопедия Брокгауза и Ефрона: «Первоначально стена сбивалась из глины и земли, и потому многие ее участки давно уже исчезли». Описание Великой стены именно как стены из гранита и кирпича относится только к одному ее участку — к востоку от Калгана (Чжан-цзя-коу).

Ныне стена тянется на сотни и сотни километров, и об этой новой, целиком кирпичной, демонстрируемой туристам стене известно много больше. Например, то, что она «реконструирована» в 1957 году и поэтому не является непреодолимой преградой. В отличие от нее, городские Пекинские стены были сделаны по правилам, и когда в 1900 году европейцы брали их штурмом, то костей переломано было без счета – не могли взять! Если бы не парадоксальное решение генерал-лейтенанта Н. П. Линевича втащить пушку на одну из стен, чтобы изменить сектор обстрела, русские в Пекин первыми бы не вошли. А Великая стена – нет, не отвечает противоосадным стандартам, поскольку изначально задумывалась как бутафорская. Обычный новодел.

Скорее всего, эта новая стена появилась (на линии старой) во времена всевластия Мао, когда десятки миллионов людей вдруг стали бесплатной рабочей силой. Да, возникает вопрос, а почему об этом молчат свидетели. Но есть и ответ: «старинная» легенда гласит, что всех строителей этой стены под ней же и прикапывали.

ПРИМЕЧАНИЕ. Улики уже начали всплывать; так, в Интернете появились фотографии, свидетельствующие о том, что во время раскопок каменной гробницы династии Минг прямо под ней обнаружены женские швейцарские часики середины XX века. Видимо, заключенная женщина-ученый, готовившая гробницу к будущему эпохальному открытию, не желала потворствовать лжи.

Материалы по теме

А вот ещё:

Колонны Выборгского залива, часть 3

После написания двух статей о колоннах в Выборгском заливе в которых раскрыты все геометрические и иные характеристики, остался ряд нераскрытых вопросов. Последние дни на тематических ресурсах я прочитал много версий о том как колонны могли там оказаться, как они перевозились, куда предназначались. В данной статье я попробую озвучить свои мысли по данному поводу. Теперь обо всем по порядку.

]]>

Начну с того, что является незыблемой истиной и не подлежит обсуждению. По пунктам.

1. Эти колонны первичный полуфабрикат. Только со станка. С токарного станка или его аналога. В том плане что нам не важно, вращалась ли заготовка из камня при неподвижном резце, или вращался резец вокруг неподвижной заготовки. Это изделие исключительно техногенного характера. Никакие отсылки к технологиям первой половины 19 века, типа как к зубилу, кувалде и хорошему глазомеру, серьезно рассматриваться не могут — глупость. Следов шлифовки и тем более полировки колонны не имеют.

2. Геометрические размеры колонн, а также паспорт гранита из которого они изготовлены, полностью отвергают возможность отождествления этих колонн с каким-либо известным памятником, зданием или сооружением в Санкт-Петербурге или его окрестностях. Эти колонны уникальны.

На основании этих двух пунктов можно сделать логичное и единственное предположение. Колонны в данном месте оказались в процессе перевозки. При этом мы не знаем ни точки А, то есть откуда колонны были вывезены, ни точки В, в которую они должны были быть доставлены. При этом точка А скорее всего местной локации, ибо местная округа изобилует выходами гранита как раз того паспорта как и колонны. Другое дело, что эта локация достаточно обширна, это десятки квадратных километров как минимум. Мне бы очень хотелось чтобы наши доблестные геологи, а прежде всего Санкт-Петербургский Горный университет, сделали подробный анализ паспорта гранита в Северо-западном регионе. Как оказалось, гранит имеет очень сильное разнообразие, можно даже сказать что каждый карьер уникален в своем роде и имеет собственный паспорт имеющихся выходов гранитных масс. Те экспертные заключения которые мне довелось видеть к сожалению данный вопрос рассматривают крайне поверхностно. Для понимания приведу такой пример. Возьмем людей. Люди бывают разной расы. Это виды гранита. Красный, черный, серый и так далее. Каждая раса людей имеет деление на народы. Мы в частности легко отличим белобрысых скандинавов от темноволосых арабов. Народов очень много с разнообразными особенностями. Так же и с гранитами которые делятся на кучу пород и подпород. Меркозернистый, крупнозернистый, переходные формы к диабазам и базальтам, химический состав и так далее. Так вот, дальше характеристик пород наши геологи к сожалению не идут. В случае Санкт-Петербурга всё ограничивается тем заявлением, что колонны Исаакиевского собора, Казанского собора, Александровской колонны, а так же гранит набережных рек и каналов, крепостей, фортов, большинства фундаментов и стен зданий, произведены из гранита породы розового рапакиви, так называемого выборгита. А то что этот самый розовый рапакиви может очень сильно отличаться внешне они не уточняют. У всех нас с вами, у людей одной расы и даже одной народности, разные глаза, разные нос, губы, уши, овал лица и так далее. Это всё делает нас с вами уникальными, узнаваемыми. Именно по-этому мы и фотографируемся на паспорт, ибо наглядно эти отличия хорошо заметны. Так и с гранитом. Каждый карьер или, вернее, каждая локация гранита имеет свой паспорт. Это оттенки цвета, количественная и качественная характеристика овоидной структуры, так называемой рапы (зерна), текстура и так далее. Всё намного сложнее. Зная паспорт гранита того или иного памятника, сооружения или здания можно точно определить локацию места из которого вырабатывался камень для его производства. А затем все эти данные наложить на историческую документалистику и беллетристику. Я уверен, что будет много нестыковок. Например имеется письменный источник 19 века утверждающий что для производства колонн Исаакиевского собора использовались разные карьеры. Я убежден в том, что этого быть не могло по причине как раз паспорта гранитов. На вид все колонны Исакия одного паспорта, что делает вероятность его производства из разных карьеров ничтожно малой, можно сказать равной нулю.

Вернемся к нашей теме. По точке А я высказался. Она где-то в локации тех мест где колонны и сейчас находятся. Что касаемо точки Б то тут всё намного сложнее. Она может быть где угодно. И совсем не обязательно что это Санкт-Петербург. Шарик большой.

В первой статье ]]> я обоснованно показал что вероятность того что колонны были произведены в близлежащем карьере (500 метров на юг, желтый квадрат) крайне мала, не логична. Скорее всего в данную точку они попали из района обозначенного оранжевым овалом.

И перевозились колонны на судне. Вернее не так. Это совсем не обязательно могло быть судно в привычном нам понимании. То есть некая баржа. Их могли и буксировать. ]]> Буксировка груза по воде и сейчас широко практикуется ]]> . Методы буксировки бывают разные. Плавучие объекты могут тянуть на тросе (канате), могут толкать. В случае буксировки перевозимый объект желательно делать близким к нулевой плавучести чтобы минимизировать негативные факторы сноса ветром. Проще говоря корыто, на которое погрузили колонны должно быть минимально малым, насколько это возможно чтобы оно не утонуло. И совсем не обязательно это корыто должно быть деревянным. Тут важно то, что вариант с сухопутной доставкой колонн с моей точки зрения исключен. Это сложно, крайне дорого и, самое главное, на сухопутную версию ничего не указывает. Нет никаких следов укрепления грунта (мощения), выравнивания площадки, обустройства пирса и так далее. И ландшафт местности в районе нахождения колонн крайне сложен для логистики. Берег представляет собой серию уступов, в сумме горка получается не просто многоступенчатой, но и длинной. Правда это сейчас. Каким был местный ландшафт в эпоху античности никто не знает. По моей версии здесь прошли сильнейшие тектонические изменения. Следы этих катастрофических изменений я показал в ]]> первой ]]> статье. Вариант с раскладом на то, что колонны здесь с эпохи античности так же исключен. При тех следах катастрофических событий что мы фиксируем, эти колонны вряд ли бы сейчас лежали в том виде как мы видим. Их бы и поломало, и раскидало. В первых двух статьях я показал в данном месте разлом в гранитном массиве шириной в полторы сотни метров и как следствие этого разлома разбросанные по округе камни. При том что таких разломов было много, некоторые камни данной локации имеют иной паспорт что предполагает их иное месторождение и соответственно доставку в данную локацию по воздуху силой взрыва (выброса) и в некоторых случаях мощнейшими водными потоками.

В общем эти колонны сюда попали в наше историческое время (не ранее 18 века) и из другого места. Но это место где-то в относительно близкой локации. Скорее всего условную точку А нужно искать где-то в районе современного поселка ]]> Балтиец ]]> , это на берегу этого же залива, там удобная речка, сейчас представляющая собой систему озёр, на которой запросто могла быть система шлюзов со всеми вытекающими последствиями в виде генерирующей силы для станков и машин, удобной логистики (погрузка-выгрузка), системы водоснабжения, судовых доков и так далее. Поселение имеет давнюю историю, официально с середины 16 века. Там судя по всему в античность и было производство колонн и прочего камня разного формата. А в 18-19 веках оттуда вывозили всё то что хорошо сохранилось.

Вот схема с подписями, чтобы было наглядно. Серым пунктиром я обозначил предполагаемое место где шла выработка гранита данного паспорта и соответственно его обработка в формы. Судно с колоннами успело пройти по заливу порядка 3 км прежде чем по какой-то причине потеряло управление и его ветром снесло в бухту в которой эти колонны покоятся до сих пор.

Тут можно строить много предположений. Могла быть самоходная баржа которая потеряла управление. Мог быть буксируемый «прицеп», который сорвался с троса и его унесло ветром. Сие нам не узнать никогда. Единственное что можно предположить как уточнение, это то, что колонны были аккуратно выгружены. Рядышком, ровненько. То есть их берегли и планировали забрать. Судно же, судя по всему, позднее удалось эвакуировать.

Теперь самое интересное. Как планировали забрать и что для этого делали. Для наглядности и понимания сразу покажу картинки которые я выкладывал во ]]> второй статье ]]> . Очень хорошие картинки с квадрокоптера сделанные ]]> Николаем Субботиным ]]> во время экспедиции две недели назад.

]]>

]]>

Вы видите, что рядом с колоннами находятся каменные блоки, под которыми в свою очередь виднеются деревянные элементы. Сейчас я попытаюсь разъяснить что и как там появлялось. Конечно я со свечкой не стоял, я строю лишь логически обоснованную цепочку умозаключений на основе собственных знаний и опыта. Во ]]> второй ]]> статье я указал, что деревянные элементы это поддон, сделанный с целью изъятия колонн. Теперь подробно.

Первое что нужно понимать, так это то, что блоки и колонны никак не связанные события. Все думают что колонны и блоки везли на одной барже, либо их там вместе складывали, либо это руины какого-то древнего сооружения и прочее и прочее. Версий я слышал уже много. Вплоть до того, что были огромные сани на которых по льду всё это добро возили аж в Петербург. В конце статьи я напишу почему версия со льдом ошибочная. А пока к колоннам и камешкам вернемся.

Для визуализации и лучшего понимания моих мыслей в процессе повествования я буду рисовать принципиальные схемы. Сразу отмечу что версия предполагает погрузку колонн обратно на судно. В случае изъятия колонн на сушу всё было бы намного проще. Система лебёдок от ближайших деревьев и дело в шляпе. Правда потом совершенно невозможна их дальнейшая транспортировка без соотвествующей ландшафной проработки, следов которой нет от слова совсем.

Представьте себя на месте прораба или инженера, которому поручили достать колонны и погрузить на судно. Что вы будете делать? Логично предположить что вам первым делом на дне рядом с колоннами придется соорудить какой-то настил, на который вы сможете поставить подъемный кран (механизм). И такой настил на дне был обнаружен во время экспедиции. Вот схема. Оранжевым цветом я обозначил колонны на тот момент. Они еще рядышком.

Видимо замысел был следующим.

Я нарисовал поддон находящийся на дне. На нём видимо предполагалось размещение подъемных механизмов. Скорее всего два механизма, по торцам колонн. Ибо завести петлю из троса (каната) можно только с торцов. Принцип простой. Как у Архимеда. Дайте мне точку опоры и я переверну Землю. Предполагался подъем колонны, затем на освободившееся место смещалось погрузочное судно, колонна опускалась. Однако не срослось. Скорее всего одной из причин был прогиб или пролом поддона. Встал вопрос укрепления настила и было принято решение под подъемными механизмами настелить второй слой брёвен.

Однако опять не получилось. В этот раз по всей видимости проблемы возникли с подъёмным механизмом. Может балка не выдерживала, может еще что. Но, скорее всего, балка. Если мы исходим из того что подъемных механизмов было два, то можно прикинуть силу на излом. Колонны порядка 34-36 тонн, то есть на каждый рычаг по 18 тонн условно. Вылет стрелы относительно точки опоры никак не менее 3 метров, наверное даже 3,5-4 метра в реалиях был. Предполагая длину стрелы, которая возможно и видна на фото в виде длинного бревна и составляет 16 метров, можно рассчитать как усилие на противоположном конце стрелы, так и силу излома в точке опоры. Если мы условно возьмем соотношение длины плеча рычага как 1:3 (4 и 12 метров), то на противоположном плече рычага вес должен быть 6+ тонн. Вот эти самые 6 с гаком тонн на концах рычага мы и видим в виде разных каменных блоков. При этом когда стрела подъемного механизма начала гнуться и ломаться, на каком-то этапе была тщетная попытка укоротить плечи рычагов, что предполагало увеличение массы на конце плеча рычага. Это дополнительные каменные блоки другого размера.

В конце концов стало понятно что таким образом колонны поднять и погрузить на судно не получится. Стали ломать голову что делать дальше и придумали другой вариант. Кардинально другой. Вот его принципиальная схема.

Но и тут ничего не получалось. Возможно настил не выдерживал, возможно снова рычаг ломался, возможно судно не удавалось жестко закрепить и малейшее движение (осадка) судна все попытки сводила к нулю. Причин может быть много, а скорее всего все причины вместе взятые. Один малейший перекос тянул за собой всю вереницу проблем.

Тут стоит отметить то, что налицо спешная работа, без основательной подготовки. Торопились, возможно хотели втихаря, утайкой, малыми силами. Как я писал во второй статье, это действо происходило в 20 веке, скорее всего в 20-30 годы финнами или во время Великой Отечественной войны немцами.

На самом деле, если по-серьезному подходить к вопросу изъятия колонн, то лично я не вижу особых проблем. Правда понадобится основательная подготовка и металлические механизмы. Если сейчас вдруг кто-то захочет колонны достать, то он это сделает. Хоть на берег вытащить и погрузить на шаланду, хоть на судно. Да, будет не дешево, да придется проделать определенные работы как на дне, так и на берегу, но всё технически исполнимо.

Да, пока не забыл. Когда те кто понял что ни черта не получается, у них хватило ума блоки сложить кучкой у колонн, хотя один блок все-таки остался валяться примерно в десятке метров от кучи. На первом фото с квадрокоптера его видно внизу у обреза снимка. А теперь, когда я все подробно расписал и нарисовал, наложите мой рассказ на имеющиеся фото и вы поймете что я прав. Как минимум моя версия полностью соответствует тому что есть по факту. Один из рычагов при последнем варианте обломился и до сих пор его обломок торчит между колоннами. Напомню тем кто не читал вторую статью, древесина поддона достаточно свежая, хорошей сохранности. Её нельзя датировать периодом Российской империи.

Возможны иные предполагаемые варианты? Конечно возможны. И мой вариант так же может корректироваться. Например я описал вариант с двумя подъемными механизмами, но их могло быть и больше. Запросто могло быть три и даже четыре. При том что два вида блоков видимых на фото как раз имеют по три единицы примерно одного размера. Правда второго уровня поддона мы видим все же лишь два. Но среднюю часть второго уровня на каком то этапе вполне могли разобрать и пустить в ход на настил последнего варианта при закатывании сразу на судно. К сожалению этого мы уже не узнаем никогда, так и будем лишь строить предположения.

Кстати о предположениях. Я обещал рассказать почему версия со льдом ошибочна. Напомню, что я читал версии о том, что колонны и каменные блоки могли катать на санях или неких конструкциях по типу саней зимой по льду. Отвечу как местный рыбак.

1. Лёд не ровный и не однородный. Он и буграми, и с торчащими камнями, и разной толщины. В оттепели с промоинами. Ветер и течения его ломают, повсюду трещины. Часто уносит. Вспомните ежегодные эпопеи с питерскими рыбаками.

2. Торосы. Прибрежная часть до 3 км от берега обычно чрезвычайно торосистая. Локально и в отдельные годы полностью не проходимая ничем. Ни людьми, ни техникой. Даже сейчас.

3. Если выпадет снег, даже рыбацкий ящик на лыжах тащить крайне трудно. Особенно когда снег подтает и под ним вода. Или наоборот, выпавший снег своей массой выдавит через трещины воду которая скапливается под снегом. Передвижение на технике (снегоход, мотособака, сани) в таком случае практически невозможно, пешком крайне затруднительно.

4. в поземку снег надувает барханами как песок в пустыне. Локально запросто может быть толщиной более полуметра. Так же малопроходимо.

5. даже если снег выпал тонким слоем, свеженький, то пока он не спрессуется и не сцепится с поверхность льда, то точки опоры нет от слова совсем. Очень скользко. Вы даже ребенка на санках тащить не сможете. У всех питерских рыбаков, тех кто ходит далеко по Финскому заливу (корюшатники), имеется специальная обувь. Раньше это были специальной формы галоши на валенки. Сейчас сапоги с подошвой из специального состава и определенного протектора. А так же специальные накладки с шипами, так называемые ледоступы.

Следующее. Так же сейчас много идет разговоров о том, что древесина может быть более старой. Приводится в пример и морёный дуб, и Венеция (сибирская лиственница) и прочие примеры археологических находок. Тут так же нужно понимать что есть что и отделять мух от котлет. Древесина может долго сохраняться в среде с малым количеством кислорода. То есть должен быть некий консервант. Консервантом может быть лишь то, что исключает или снижает количество растворенного в воде кислорода. Например глина, выступающая гидроизолятором, или ил и торф которые активно пожирают свободный кислород. Там где лежат колонны нет ни глины, ни ила, ни торфа. Только песок. Песок хорошо пропускает воду, а вместе с ней и кислород. В данной локации нет условий для длительного сохранения древесины. При том что древесина в данном случае это обычная хвоя, как известно не отличающаяся особой стойкостью к гниению. Раз уж отвлекся на древесину, еще кое что скажу. Древесина бывает разной. Как по плотности и твердости, так и по химическому составу. Кроме того, разные породы дерева имеют разный электрический заряд. Древесина в воде гниет любая, но различные особенности могут уменьшать или увеличивать срок. Некоторые породы дерева при определенных условиях дубеют, кальцинируются. Всем известный пример с морёным дубом. Если дуб положить в воду и засыпать песком, да потолще, а лучше глиной или илом, то он каменеет. Но нужны многие годы. Сейчас в промышленных условиях этот процесс сокращен до дней путем нагрева, сушки, обработки паром и химикатами. При этом мало кто знает что ряд пород дерева в некоторых условиях по характеристикам превосходит мореный дуб. Например всем нам хорошо известная осина. Она очень мягкая, особенно верхушка дерева, при этом в естественных условиях гниет очень быстро, по-этому старых и толстых деревьев в лесу вы не найдете. Но, если дерево намочить, оно сильно разбухает, а при сушке сильно ссыхается. При этом имеется факт накопления. То есть каждый цикл разбухания и последующего усыхания будет плясать от последнего цикла с прогрессией к уплотнению. Так вот, после трёх таких циклов осина уже твёрже дуба. А после 10 циклов вы в неё даже гвоздь не забьёте. Самое интересное то, что осина не имеет предела сжатия. Даже после многих циклов сушки сохраняет способность к усыханию. Правда этот процесс крайне замедлен. При этом если окажется влажная среда, то будет так же впитывать влагу и разбухать. Даже покрытая лаком или воском. Ибо с годами лак, воск и прочие покрытия теряют свои свойства и увеличивают гигроскопичность. В общем со временем изделие из осины обязательно растрескается. Кстати, осина имеет отрицательный заряд и по-этому не дружит с хвоей. Вместе они не растут, осина угнетает хвою. А те ёлки что умудряются расти, имеют ветви в сторону от осины. Чёта Остапа понесло. Хватит. Да, у других пород дерева свои «тараканы».

И последнее. Справа и слева от колонн имеется песчаная «отмель». Кое кто пытается это связать каким-то образом с руинами прошлых лет. Типа под песком что-то погребено. А колонны с блоками это лишь верхушка айсберга.

]]>

Нет. Это не верхушка айсберга. Тут нет ничего необычного. У любого берега на некотором расстоянии от уреза воды есть такой намыв из песка и гальки. Образуется он придонным обратным течением при большой волне в берег. То что у колонн нет такого намыва обусловлено только тем, что сами колонны были как дамба и сдерживали как нагонное поверхностное течение, так и обратное придонное. А справа и слева этот намыв заканчивается причинами иного характера. Это рельеф дна (глубина), геометрия береговой линии, каменные гряды, заливчик впадающего ручья и пр..

Тепеь всё. Свои мысли по теме возможной принадлежности и транспортировке колонн я изложил. Равно как и наиболее вероятную причинно-следственную цепочку событийного характера. Всем спасибо за чтение.

Добавлено 20.09.2020. В данный момент происходит процесс изъятия колонн. Блоки уже вытащены на берег, в скором времени вытащат и колонны. Планируется создание ]]> музея в Выборге ]]> где колонны станут одним из экспонатов. Хорошо это или плохо, я не берусь судить. Могу лишь предположить, что маленький песчаный пляж, который был жемчуженой залива, перестанет быть этой самой жемчужиной, если вообще останется.

Источник