- Глава 2. Выбор типа и глубины заложения опорных частей фундаментов.

- SGround.ru

- Выбор глубины заложения фундаментов

- Оглавление

- 1. Введение

- 2. Критерии выбора глубины заложения фундамента

- 3. Требования норм проектирования к глубине заложения фундаментов

- Влияние геологических факторов при заложении фундаментов

- Влияние инженерно-геологических и гидрогеологических факторов

Глава 2. Выбор типа и глубины заложения опорных частей фундаментов.

Глава 2. Выбор типа и глубины заложения опорных частей фундаментов.

Фундаменты обычных зданий и сооружений устраивают на естественном основании или на сваях. Фундаменты обычно передают основные нагрузки на грунт своими нижними плоскостями. Для фундаментов мелкого заложения такой плоскостью является подошва, для свай – их острия или пята, которые работают как сложенные плиты.В связи с этим при проектировании фундаментов наиболее важной задачей является нахождение несущего слоя грунта, который совместно с подстилающим слоям обеспечивал бы восприятием сооружением нагрузок при допустимом развитии деформации.

2.2. Основные факторы, влияющие на тип и глубину заложение опорных частей фундаментов.

При проектировании фундаментов следуют учитывать следующие факторы:

- Инженерно-геологические условия площадки строительства;

- Климатические воздействия на верхний слой грунта;

- Особенности возводимых сооружений;

- Особенности производства строительных работ.

2.2.1. Инженерно-геологические условия площадки строительства.

При выборе типа фундамента и глубины заложения фундамента следует вначале оценитьпрочность и сжимаемость слоев грунта по данным инженерно-геологических изысканий. После целесообразно разделить на две условные категории:слабые и надежные.

Слабые грунты, которые в естественном состоянии не могут являться основанием данного сооружения, здания. Это означает, что даже при больших затратах на фундамент с целью передачи эти грунты давлений, не ведущих к разрушению основания, ожидаемые осадки и их неравномерность превышают предельно допустимые для проектируемого сооружения.

Надежные грунты, называются грунты, которые обеспечивают развитие деформации в допустимых пределах.

Важно отметить что определение «слабые» и «надежные» грунты является относительными и относятся к конкретному зданию и сооружению.

Рис. 2.2. а : при относительно малой толщине слабого слоя наиболее очевидными устройство фундаментов на естественном основании, в качестве которого используется надежный грунт.

Рис. 2.2. б : Свайный фундамент, с заделкой концов свай в надежный грунт.

Рис. 2.2. в и г : фундаменты на искусственном основании с частичной заменой или укреплением слабого грунта.

2.2.2 Климатические факторы.

Учет климатических факторов происходит чаще всего с целью недопущения промерзания грунта и развития сил морозного пучения под подошвой фундамента (ростверков). Это явление имеет место в пучинистых грунтах, которым относятся связанные грунты, а также мелкие пылеватые пески. Для развития сил пучения в указанных грунтах необходимо наличие определенного количества влаги, которое может присутствовать в грунте до наступления холодов, а также пополняться в процессе промерзания.

Развитие нормальных сил пучения можно исключить, если грунт под подошвой фундаментов не будет промерзать. Отсюда выходит, что нужно знать глубину промерзания зависящие от климата площадки строительства и типа залегающих на ней грунтов. Это глубина промерзания носит названиенормативной.

Нормативная глубина промерзания d ( fn ) принимается по данным наблюдения средней из ежегодных (не менее 10 лет) максимальных глубин сезонного промерзания под открытой, очищенной от снега поверхностью. Если таких наблюдений не имеется, то можно использовать карту СНиП по строительной климатологии и геофизики.

Источник

SGround.ru

Сайт о фундаментах, их основаниях и морозном пучении грунтов

Выбор глубины заложения фундаментов

Основные принципы выбора глубины заложения фундамента

Оглавление

1. Введение

Тема статьи очень важная – выбор глубины заложения фундамента не менее важен чем его способность без разрушения воспринимать нагрузки от надземной части сооружения без разрушения, осадок и деформаций.

Почему так? В первую очередь потому, что слишком маленькая глубина заложения фундамента ведет к воздействию на него труднопреодолимых лобовых сил морозного пучения грунтов. А слишком большая глубина до подошвы фундамента – это неоправданные большие финансовые затраты. Поэтому важно определить минимально необходимую и достаточную для обеспечения надежности и долговечности здания (или сооружения) глубину заложения фундамента.

2. Критерии выбора глубины заложения фундамента

Существуют несколько параметров которые влияют на глубину заложения фундамента. Приведу список параметров в порядке уменьшения значимости:

- Тип грунта в пределах сезонно-промерзающего слоя;

- Глубина промерзания грунта (расчетная);

- Уровень грунтовых вод (максимальный прогнозный);

- Прочность грунтов основания (как правило повышается с глубиной) и нагрузка на фундамент;

- Стоимость возведения фундамента.

В статье далее речь пойдет преимущественно о столбчатых, ленточных, плитных и других видах несвайных фундаментов. Т.к. глубина погружения сваи обычно составляет не менее 4,0 м., то в подавляющем большинстве случаев нижний конец сваи находится ниже глубины промерзания грунта. Для свай глубина погружения назначается из расчета по прочности и деформациям и рассматривается в отдельной статье.

Отдельной строкой следует выделить незаглубленные и малозаглубленные фундаменты. Чуть подробнее о них в конце этой статьи, а совсем подробно в этой статье.

Подробнее остановимся на каждом из параметров в списке:

- Тип грунта в пределах сезоннопромерзающего слоя;

Для определения глубины заложения фундамента важен тип грунта, т.к. это определяет пучинистый грунт или нет. Степень пучинистости зависит и от других факторов, например от влажности (см. статью физика процесса пучения), но влажность меняется – сегодня грунт сухой, а завтра началась аномально-дождливая погода и он стал водонасыщенным. А вот некоторые типы грунтов, такие как пески средние и крупные, крупнообломочные грунты с песчаным заполнителем, щебенистые и галечниковые грунты непучинисты всегда, при любых условиях. Для таких гарантированно непучинистых грунтов глубину заложения фундамента можно выбирать без учета глубины промерзания грунта – только из конструктивных соображений.

- Зависимость глубины заложения фундамента от глубины промерзания грунта

Если же грунты в зоне промерзания не относятся к гарантированно непучинистым, то в первую очередь следует выбрать глубину до подошвы фундамента так, чтобы она была больше максимальной расчетной глубины промерзания грунта. Если это условие не выполнить, то на фундамент будут воздействовать лобовые силы морозного пучения, а это будет означать почти гарантированный перекос фундаментов (в той или иной степени) в зимний период со всеми вытекающими последствиями.

Глубина промерзания при этом определяется с учетом тепловыделений от отапливаемого здания – чем выше температура в помещении зимой, тем меньше расчетная глубина промерзания. Если же здание/сооружение не отапливаемое тогда расчётная глубина промерзания больше нормативной в 1,1 раза за счет того, что холодные фундаменты лучше проводит тепло, а это ускоряет отток тепла из грунта и его промерзание.

- Зависимость глубины заложения фундамента от уровня грунтовых вод

Грунтовые воды сами по себе не являются такой уж проблемой для железобетонной конструкции – если опустить ее в чистую воду, то бетон и арматура будет чувствовать себя даже лучше чем на открытом воздухе.

Опасность грунтовых вод заключается в том, что они делают большинство грунтов сильнопучинистыми. При чем не только ниже уровня грунтовых вод (УГВ) грунты приобретают такие свойства, но и в некоторой толще над УГВ – в пределах капиллярной (морозоопасной) каймы толщиной до 3-3,5 м (подробно см. статью). Помимо этого, бетон, впитывая в себя воду, зимой в последующем быстро разрушается из-за того, что вода внутри пор бетона увеличивается в объеме при замерзании и разрывает бетон изнутри.

Кроме того, грунтовые воды зачастую содержат в себе загрязняющие вещества, которые агрессивно воздействуют на бетон, сталь и арматуру ж/б конструкций – обладают агрессивными свойствами.

- Зависимость глубины заложения фундамента от прочности грунтов основания и нагрузки на фундамент

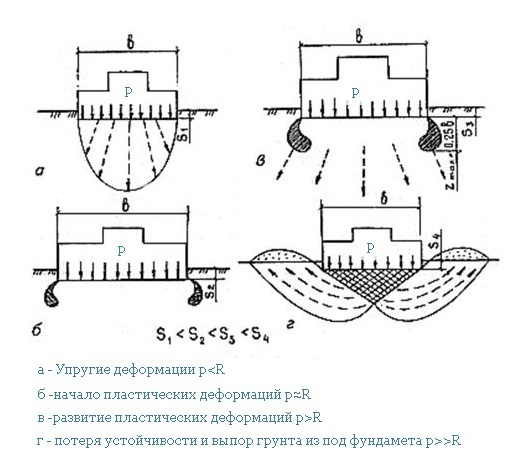

При внимательном изучении формулы по которой определяется расчетное сопротивление грунта видно, что этот показатель значительно увеличивается с увеличением глубины заложения фундамента. Так происходит из-за того, что если слои грунта под подошвой фундамента находятся глубже, то они сильнее обжаты выше расположенными слоями и, следовательно, они более плотные и их сложнее вывести из состояния устойчивости (потеря устойчивости грунта связана с выпором части грунтового массива из-под подошвы фундамента вбок и вверх, см. схему).

Поэтому при больших нагрузках на фундамент можно либо увеличить площадь подошвы, либо увеличить глубину его заложения. Решение в каждом случае принимается индивидуально с учетом экономики и характеристик слоев грунта и характера их напластования.

- Зависимость глубины заложения фундамента от экономики и финансов собственника

Здесь все понятно – чем глубже зарывать фундамент, тем больше потребуется материалов и земляных работа, тем выше будет стоимость строительства. Поэтому всегда важно не делать огромный запас, а определять минимально необходимое заглубление.

3. Требования норм проектирования к глубине заложения фундаментов

Обратимся к главному действующему нормативу в области проектирования фундаментов – СП 22.13330.2016 раздел 5.5 «Глубина заложения фундаментов» п.5.5.1 гласит:

«Глубину заложения фундаментов следует принимать с учетом:

- назначения и конструктивных особенностей проектируемого сооружения, нагрузок и воздействий на его фундаменты;

- глубины заложения фундаментов примыкающих сооружений, а также глубины прокладки инженерных коммуникаций;

- существующего и проектируемого рельефа застраиваемой территории;

- инженерно-геологических условий площадки строительства (физико-механических свойств грунтов, характера напластований, наличия слоев, склонных к скольжению, карманов выветривания, карстовых полостей и пр.);

- гидрогеологических условий площадки и возможных их изменений в процессе строительства и эксплуатации сооружения;

- возможного размыва грунта у опор сооружений, возводимых в руслах рек (мостов, переходов трубопроводов и т.п.);

- глубины сезонного промерзания грунтов.

Выбор оптимальной глубины заложения фундаментов в зависимости от указанных условий необходимо выполнять на основе технико-экономического сравнения различных вариантов.»

То есть почти то же самое, о чем говорилось выше только другими словами. Далее в п. 5.5.2-5.5.4 СП идет методика определения расчетной и нормативной глубины промерзания – это вопрос рассмотрен в другой статье.

Далее п 5.5.5 однозначно определяет правила выбора глубины заложения фундамента:

Глубину заложения фундаментов отапливаемых сооружений по условиям недопущения морозного пучения грунтов основания следует назначать:

- для наружных фундаментов (от уровня планировки) по таблице 5.3;

- для внутренних фундаментов — независимо от расчетной глубины промерзания грунтов.

Глубину заложения наружных фундаментов допускается назначать независимо от расчетной глубины промерзания, если:

- специальными исследованиями на данной площадке установлено, что грунты не имеют пучинистых свойств;

- специальными исследованиями и расчетами установлено, что деформации грунтов основания при их промерзании и оттаивании не нарушают эксплуатационную надежность сооружения и не превышают предельно допустимых деформаций (см. 5.6);

- предусмотрены специальные теплотехнические мероприятия, исключающие промерзание грунтов выполнена замена грунта непучинистым материалом на глубину промерзания.

| Грунты под подошвой фундамента | Глубина заложения фундаментов в зависимости от глубины расположения уровня подземных вод d w , м, при | |

|---|---|---|

| dw ≤ df +2 | dw > df +2 | |

| Скальные, крупнообломочные с песчаным заполнителем, пески гравелистые, крупные и средней крупности | Не зависит от df | Не зависит от df |

| Пески мелкие и пылеватые | Не менее df | То же |

Супеси с показателем текучести JL  Фото: незаглубленный ленточный фундамент Фото: незаглубленный ленточный фундамент Имею личный опыт применения ленточного незаглубленного фундамента под 2хэтажным срубом – в зимний период каждый раз происходит одинаковый перекос порядка 10-15 см, грунты сильнопучинистые. Эти деформации вызывает перекосы крыльца и наружной лестницы, поэтому они были сделаны с возможностью свободной деформации относительно сруба. В остальном все работает нормально, летом приходит в исходное положение. В общем вариант имеет право на жизнь в дачном строительстве, для капитального жилого дом – не рекомендую. Источник Влияние геологических факторов при заложении фундаментовРасчет оснований по несущей способности Учет подстилающего слоя слабого грунта Влияние инженерно-геологических и гидрогеологических факторовК таким факторам относят характер напластования грунтов, их физико-механические свойства, положение уровня подземных вод с учетом изменений, степень агрессивности среды. Учет инженерно-геологических условий строительной площадки заключается главным образом в выборе несущего слоя грунта, который может служить естественным основанием для фундаментов. Этот выбор производится на основе предварительной оценки сжимаемости и прочности грунтов. Источник | ||