Интересные и нужные сведения о строительных материалах и технологиях

Выравнивающий слой

Рулонные кровельные ковры должны быть надежно защищены от деформаций несущей конструкции покрытия, что достигается устройством разделительных или выравнивающих слоев.

В обычной многослойной конструкции плоской крыши следует искать компромисс между необходимостью разделения этих слоев (собственно кровли и основания) и необходимостью создания надежной комплексной конструкции, хорошо работающей в сложных погодных условиях. На практике хорошо зарекомендовали себя следующие системы.

1. Перфорированный ковер из стеклохолста отвечает необходимым требованиям, предъявляемым такому слою. Его укладывают на основание, покрытое битумной мастикой. Сцепление покрытия с основанием осуществляется в отдельных точках перфорированного разделительного слоя. Вместе с тем наличие разделительного ковра позволяет защитить рулонную кровлю от вредного воздействия деформаций усадки и ползучести в основании.

2. Повышенным требованиям в отношении сцепления с основанием отвечает рулонный кровельный материал с крупнопесчаной посыпкой с нижней стороны ковра при условии точечного крепления его к основанию (битумную мастику наносят отдельными участками размером с тарелку); таким образом снимается опасность воздействия на кровельный ковер деформаций основания; это решение представляется более эффективным и менее трудоемким, чем прокладка перфорированного ковра.

3. Гофрированный строительный картон, рулонные тканые материалы неровного плетения (буклированные) и аналогичные материалы с глубокой неровной структурой, которые раньше укладывались с целью создания так называемого вентилирующего слоя над несущей конструкцией, сегодня применяются лишь в роли выравнивающего слоя, причем сцепление этого слоя с основанием и кровельным ковром менее эффективно, чем у ковра из перфорированного стеклохолста.

4. При дощатых основаниях плоских крыш крепление первого снизу слоя возможно лишь на гвоздях. Верное конструктивное решение здесь возможно лишь при соответствующем количестве крепежных точек (т. е. расходе гвоздей на единицу площади покрытия) и при правильном выборе типа и толщины кровельного ковра.

Подготовка основания. Уже здесь мы находим первые источники ошибок, ведущих к последующим дефектам покрытий. Прежде всего основание должно быть очищено как от строительного мусора и пыли, так и от выступающего на поверхность бетона крупнозернистого заполнителя, концов арматуры и крепежных элементов (рис. 151).

Грунтовочные составы для покрытия несущего слоя обычно делаются на базе холодного битума; их не следует наносить на мокрые и сильно увлажненные, а также на запыленные поверхности; би тумные эмульсии нельзя наносить на разогретые и сухие плоскости.

Выравнивающий слой следует укладывать сразу после высыхания грунтовочной окраски основания, причем непосредственно перед укладкой надо еще раз осмотреть основание, уделив при этом особое внимание швам и стыкам основания (несущей конструкции).

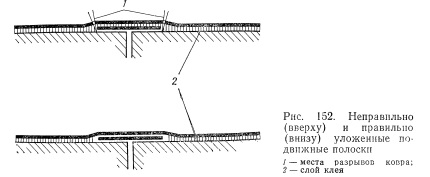

Всю конструкцию кровли разрезают в местах расположения температурных и деформационных швов. Так как выравнивающий слой не может воспринять деформации в шве, приходится его также разрывать над участками швов и закрывать швы в этих местах подвижными лентами из рулонного материала.

В местах стыковки сборных элементов несущей конструкции плоской крыши (бетонных настилов, древесностружечных плит и т. д.) разрезка конструкции кровли в большинстве случаев не является необходимостью, однако для дополнительного выравнивания деформаций основания здесь также прокладывают подвижные ленты шириной 15 см (рис. 152). Их назначение состоит в том, чтобы закрыть деформирующийся стык плит и защитить вышележащие слои покрытия от среза в плоскости стыка. Подвижная лента, однако, выполняет свои функции лишь в том случае, если она не соединена ни с основанием, ни с вышележащим слоем. В противном случае она просто становится местным утолщением основания (или вышележащего слоя), и трещина проходит рядом с ней.

На краевых участках крыши и в зонах пропуска через кровлю различных труб, шахт, коробов и т. п. выравнивающий слой приклеивают к основанию по всей его плоскости, причем ни по краю крыши, и в местах вентиляционных отверстий выравнивающий слой не должен соприкасаться с наружным воздухом.

Гвоздевое крепление выравнивающего слоя. При дощатых основаниях в плоских крышах выравнивающий слой крепят к основанию только гвоздями. В однослойных конструкциях крыш, когда непосредственно на выравнивающий слой укладывают последовательно паро- и теплоизоляцию, рекомендуется всегда применять в качестве выравнивающего слоя необработанный войлок в виде рулонного материала. В зависимости от высоты здания и атмосферных условий выравнивающий слой устраивают из рулонов шириной 100 или 50 см.

Выравнивающий слой крепится к основанию по линии нахлеста смежных рулонов специальными гвоздями с широкой шляпкой. Сразу после укладки выравнивающего слоя на него необходимо положить пароизоляционный слой, чтобы исключить вспучивание и волнообразную форму покрытия.

Ввиду хорошей деформативности выравнивающий слой из необработанного войлока не имеет склонности к повреждениям при деформации основания.

В последнее время рекомендуется применять в качестве выравнивающего слоя битумный стеклохолст, укладываемый точно так же. Однако следует иметь в виду, что этот материал имеет небольшую прочность на разрыв, на сильном ветру начинает вибрировать и может порваться при сильных порывах ветра. Совершенно не оправдало себя здесь дополнительное ветрозащитное мероприятие — крепление этого материала с помощью проволоки, так как тонкая проволока способствует скорейшему повреждению стеклоткани.

Если нельзя избежать применения стеклохолста для выравнивающего слоя, то по крайней мере следует предусмотреть другие дополнительные ветрозащитные мероприятия:

применение рулонов битумного стеклохолста шириной только 50 см;

применение битумных кровельных рулонных материалов на основе более тяжелой стеклоткани (V13 вместо VII);

дополнительное крепление рулонов выравнивающего слоя при помощи металлической ленты сечением 15 X 0,2 мм; отрезки лент не должны быть длиннее 2 м.

В плоских крышах, кровля которых выполняется из свободно укладываемых синтетических материалов, выравнивающий (разделительный) слой делают из необработанного войлока или необработанного стеклохолста, которые укладываются на основание без приклейки их битумом.

Источник

Разделительный слой эксплуатируемой плоской крыши

В эксплуатируемых кровлях разделительный слой может выполнять несколько иные функции, чем аналогичный слой в неэксплуатируемых кровлях.

В эксплуатируемых кровлях разделительный слой устраивается между:

- водоизоляционным и теплоизоляционным слоями в инверсионных крышах;

- растительным и теплоизоляционным/дренажным слоями;

- водоизоляционным и дренажным слоями из гравия.

В первом случае разделительный слой препятствует застаиванию воды на поверхности водоизоляционного слоя.

Во втором случае разделительный слой выступает в качестве фильтра при прохождении воды через растительный слой ниже к дренажному слою или теплоизоляции. С одной стороны, это препятствует вымыванию растительного слоя вместе с водой, а с другой — препятствует заиливанию дренажного слоя, позволяя воде беспрепятственно отводиться в водосточную систему.

При укладке разделительного слоя между водоизоляционным слоем и дренажом из гравия, разделительный слой предотвращает повреждение гидроизоляционного материала под нагрузкой.

В качестве разделительного слоя между водоизоляционным ковром и теплоизоляцией используется иглопробивной геотекстиль плотностью 300 г/м 2 .

В качестве разделительного слоя между дренажным слоем, теплоизоляцией и растительным слоем используется термоскрепленный геотекстиль плотностью 150 г/м 2 .

Для разделения водоизоляционного ковра и дренажного слоя из гравия применяется геотекстиль иглопробивной развесом не менее 350 г/м 2 .

Источник

Чердачные покрытия. Кровли. Совмещенные покрытия, кровли.

Покрытия

Покрытием называется совокупность конструктивных элементов, завершающее здание и защищающее его от внешней среды.

водонепроницаемость и атмосферостойкость;

прочность и устойчивость;

Различают следующие виды покрытия:

по величине уклона:

— скатные (уклон > 10°);

Водопровод с покрытий

— организационный (его система состоит из желобов, лотков водоприёмков, воронок и водосточных труб).

б) с совмещенных:

Кровля – это верхний водонепроницаемый слой покрытия.

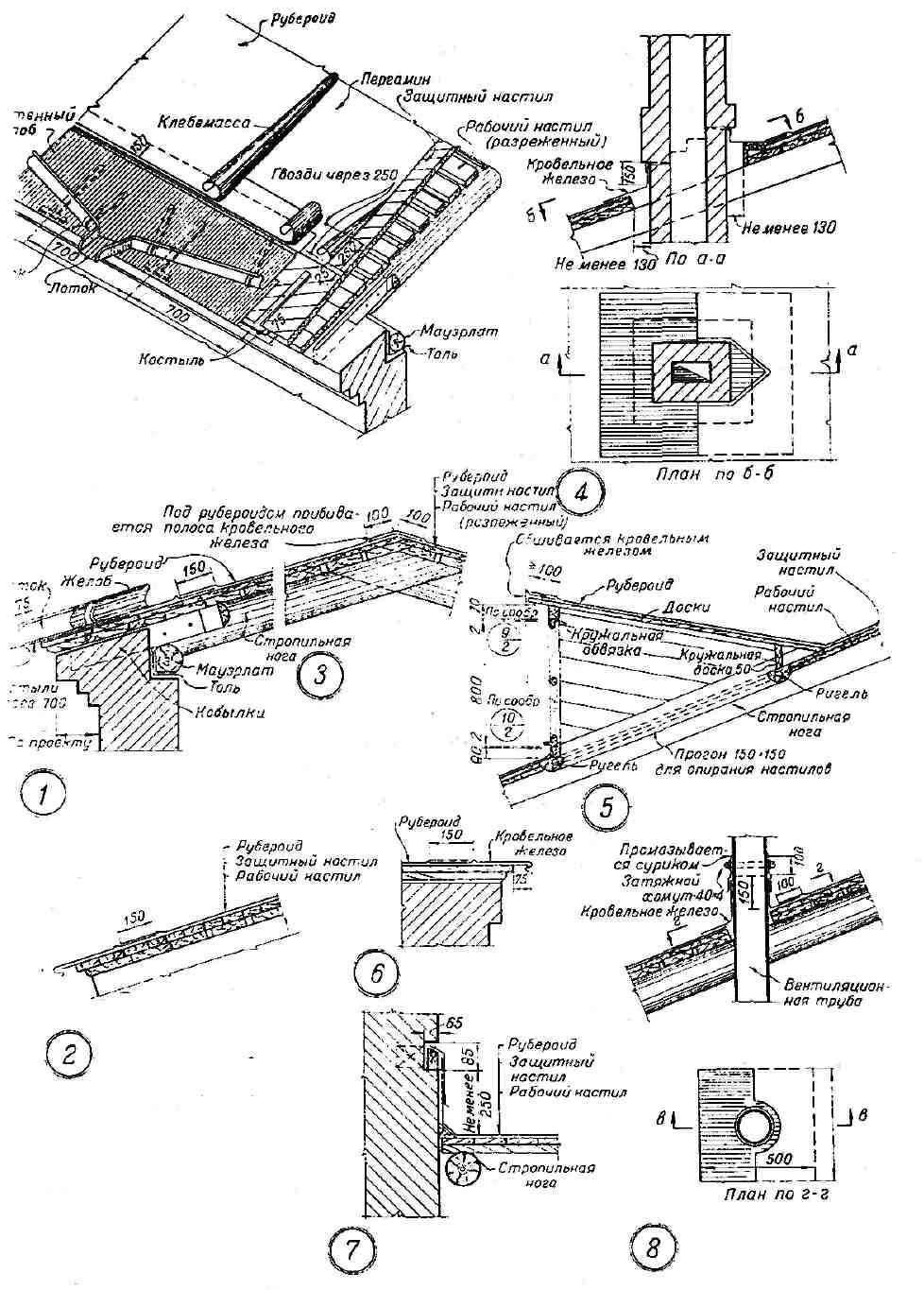

Кровля для скатных покрытий (

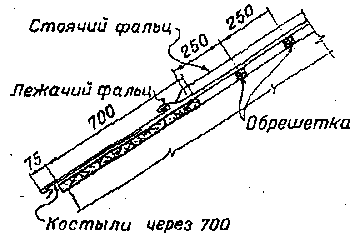

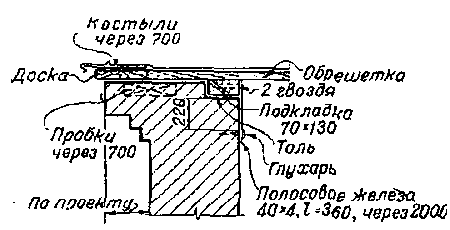

Листовая сталь бывает оцинкованной и не оцинкованной — черной, весом от 3.5 до 6,5кг/м2. Не оцинкованные — проалифливаются с двух сторон (с добавкой сурика). Соединение листов стали производится фальцами.

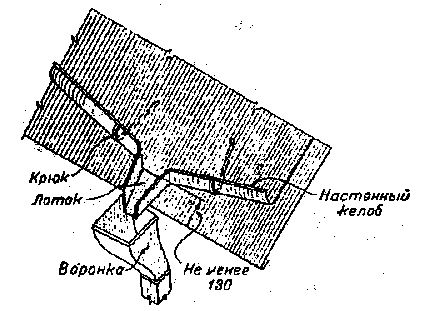

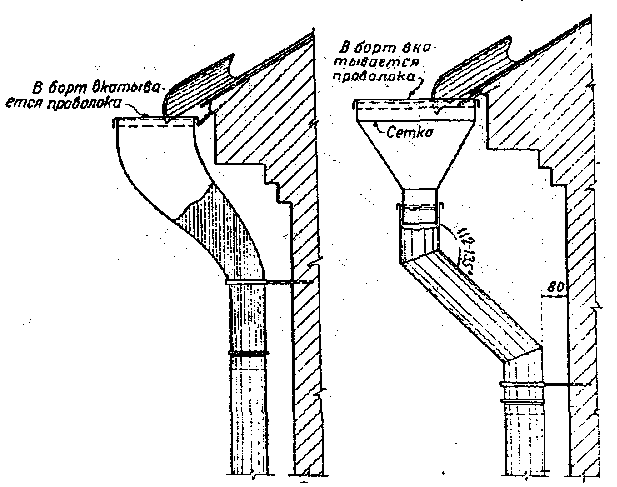

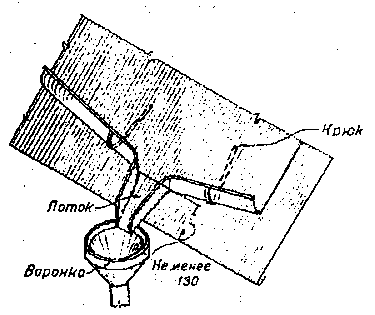

Наружные водостоки состоят из воронки, подлеечного колена и трубы с отметом. Расстояние между трубами не более 20м (из расчета на 1 м2 поверхности ската кровли 1-2 с м2 сечения водосточной трубы). Водосточные трубы крепят к стенам при помощи стальных ухватов или хомутов.

Рулонные кровли (рубероидные, толевые).

Достоинства — простота устройства, малый вес и небольшие уклоны.

Недостатки — сгораемость и необходимость тщательного ухода.

Рубероидные кровли при уклоне 10-35° — двухслойные (пергамин и рубероид), 4-10° -трехслойные, они наклеиваются при помощи горячей битумной мастики. При этом полотнища перекрываются внахлестку на 80мм.

Толевые кровли — применяются в основном для временных сооружений (рис. 9, 10.).

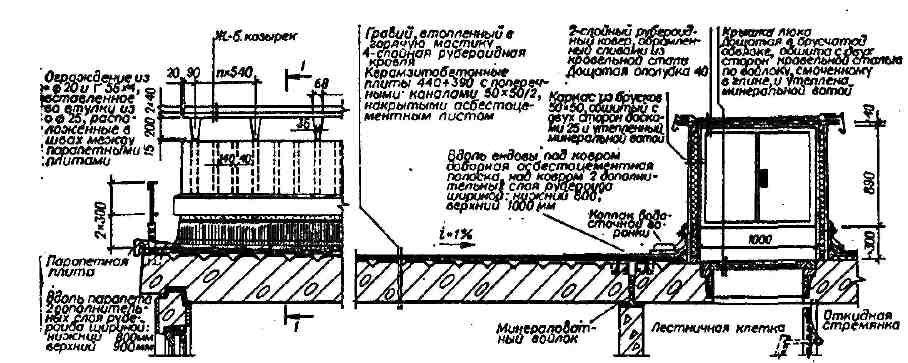

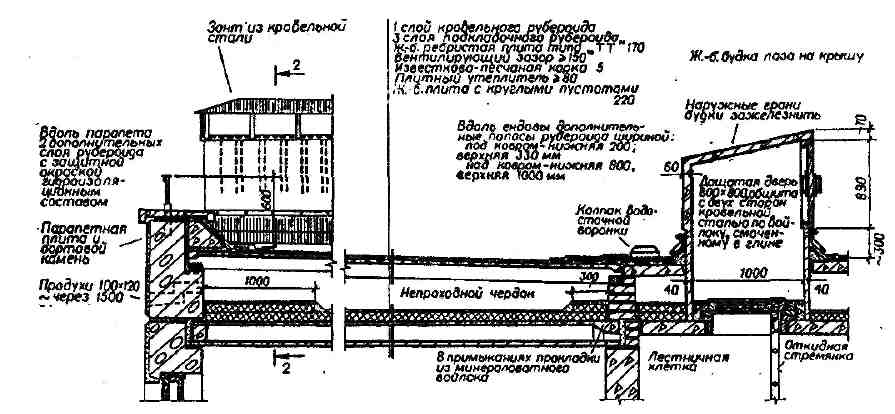

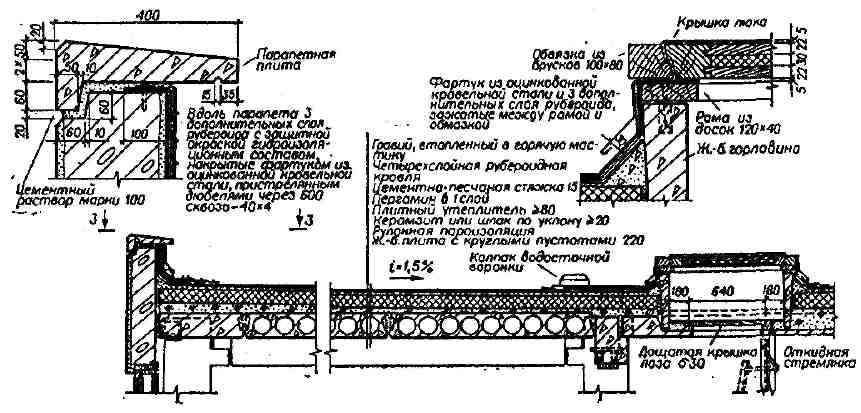

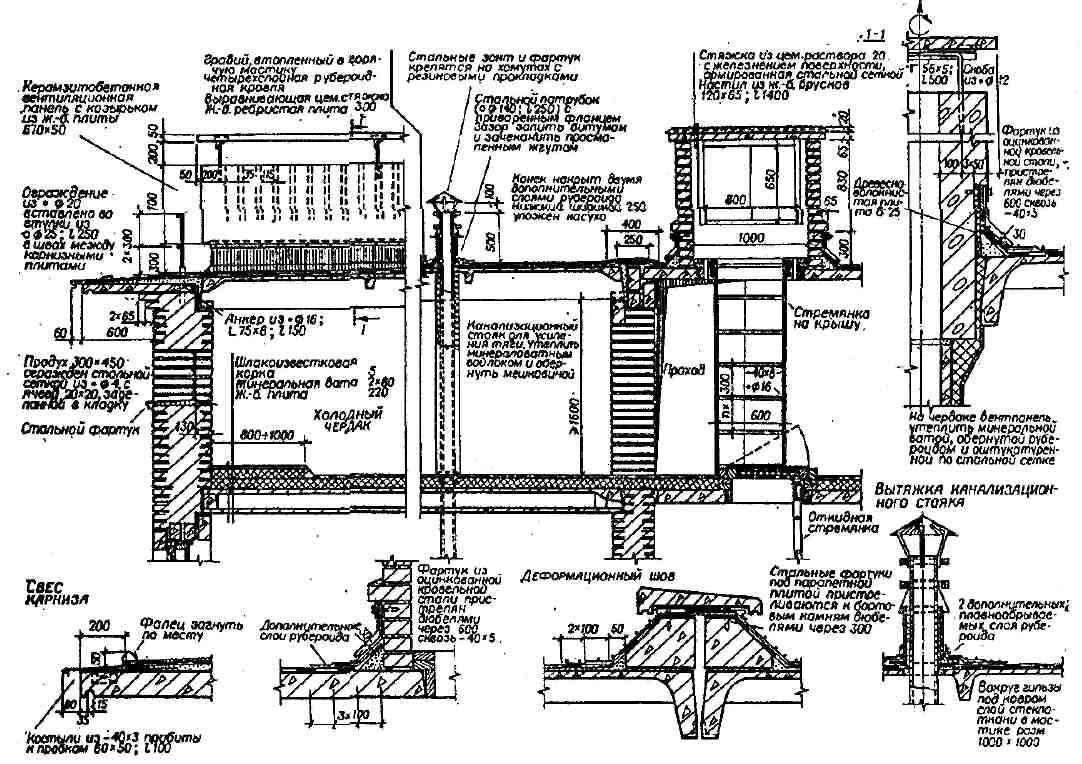

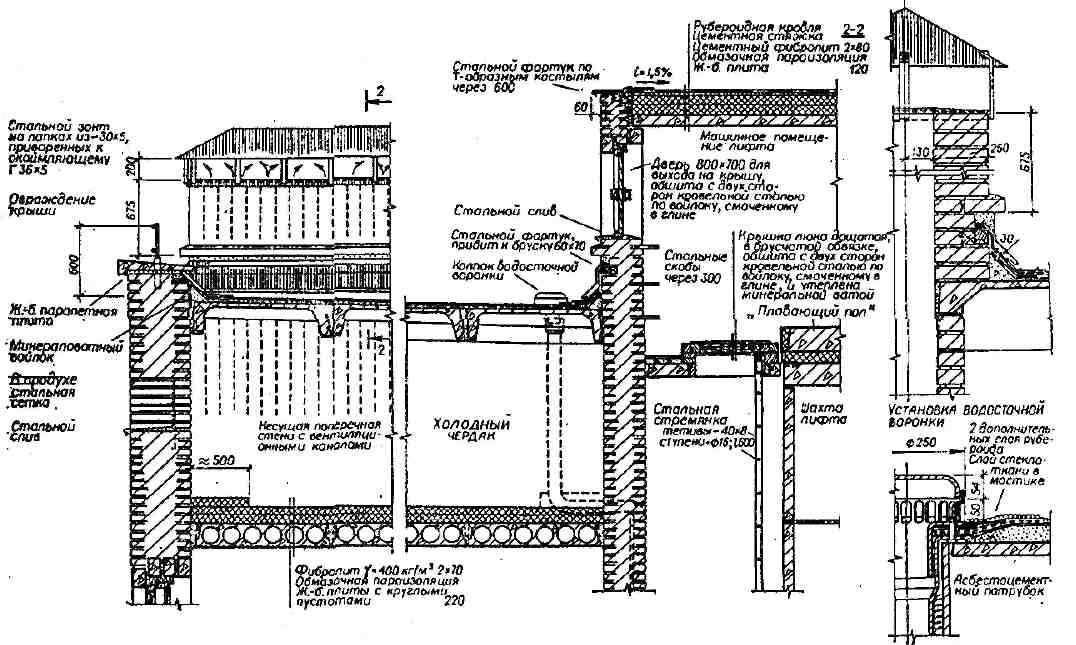

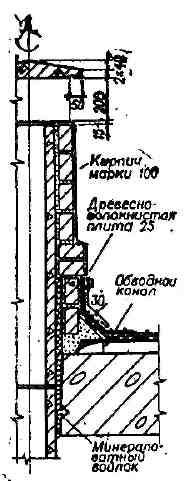

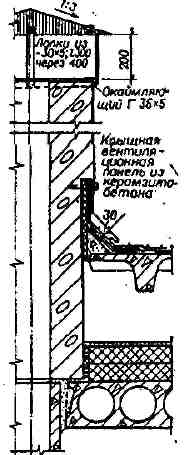

Совмещенные крыши устраиваются вентилируемые и невентилируемые. Вентиляция подкровельной зоны обеспечивает осушающий режим покрытия в целом (рис. 10, 11.).

Совмещенные невентилируемые крыши возводятся только в летнее время в районах с сухим климатом и соблюдением необходимых мер по предохранению покрытий от увлажнения.

Чердаки необходимы для размещения в них верхней разводки труб

центрального отопления, сборных вентиляционных каналов, шахт и т.п.

устройств. Для беспрепятственного прохода высота должна быть 1,6 —

1,8м. Чердак должен хорошо проветриваться с помощью слуховых окон

и других отверстий для предохранения деревянных конструкций от

гниения.

Мансардные крыши применяются при использовании чердака для жилья или хозяйственных помещений. В этом случае крыша выполняется со скатами различных уклонов.

В чердачных крышах кровля приподнимается над чердачным перекрытием; у карнизов эта величина не менее 0,45м.

В холодных чердаках пароизоляция, утеплитель и его стяжка

укладываются поверх чердачного перекрытия. Утепленные

вентиляционные стояки пропускаются сквозь холодный чердак на крышу, над которой наращиваются на высоту около 1 м для улучшения условий тяги.

Они одновременно выполняют функцию верхнего перекрытия и крыши. Стоимость их на 10-15% ниже, а стоимость эксплуатации в 1.5-2 раза ниже скатных крыш с чердачными перекрытиями.

Водоотвод наружный и внутренний. Наружный — организованный и неорганизованный (в зданиях не выше 5 этажей). Внутренние водостоки присоединяют к сети ливневой канализации или устраивают выпуск воды наружу.

Совмещенные крыши бывают: невентилируемые и вентилируемые (с воздушной прослойкой, сообщающейся с наружным воздухом). Невентилируемые крыши допускаются в районах расчетной зимней температурой не ниже — 30° С.

В плоских крышах — террасах выравнивающий слой выполняется в виде армоцементной стяжки (40мм) по которой наклеивается ковер из четырех слоев гидроизолоа. Сверху его бронируют гравием, втопленным в битумную мастику. Пол устраивают из бетонных плит по слою мелкого гравия или гидрофобного песка. Водоотвод внутренний. Уклон 1-1.5%.

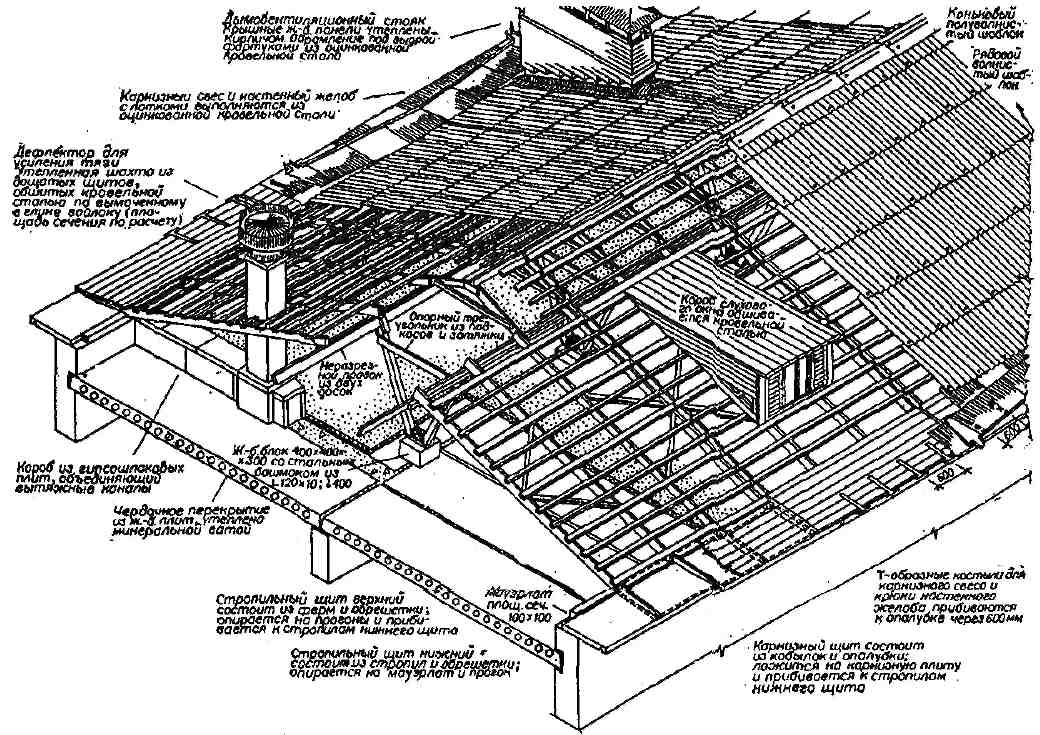

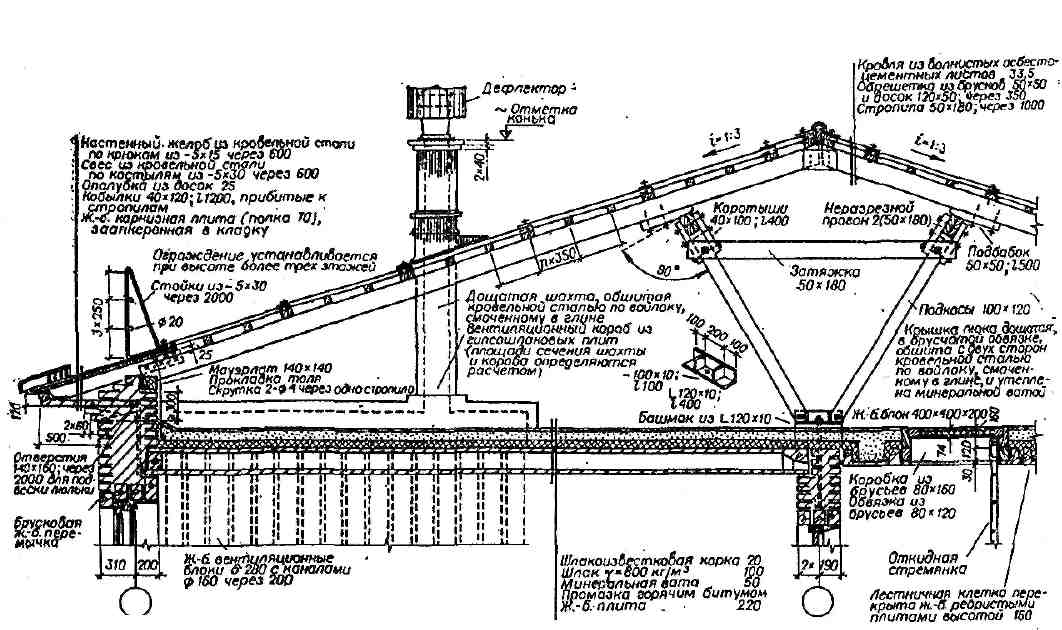

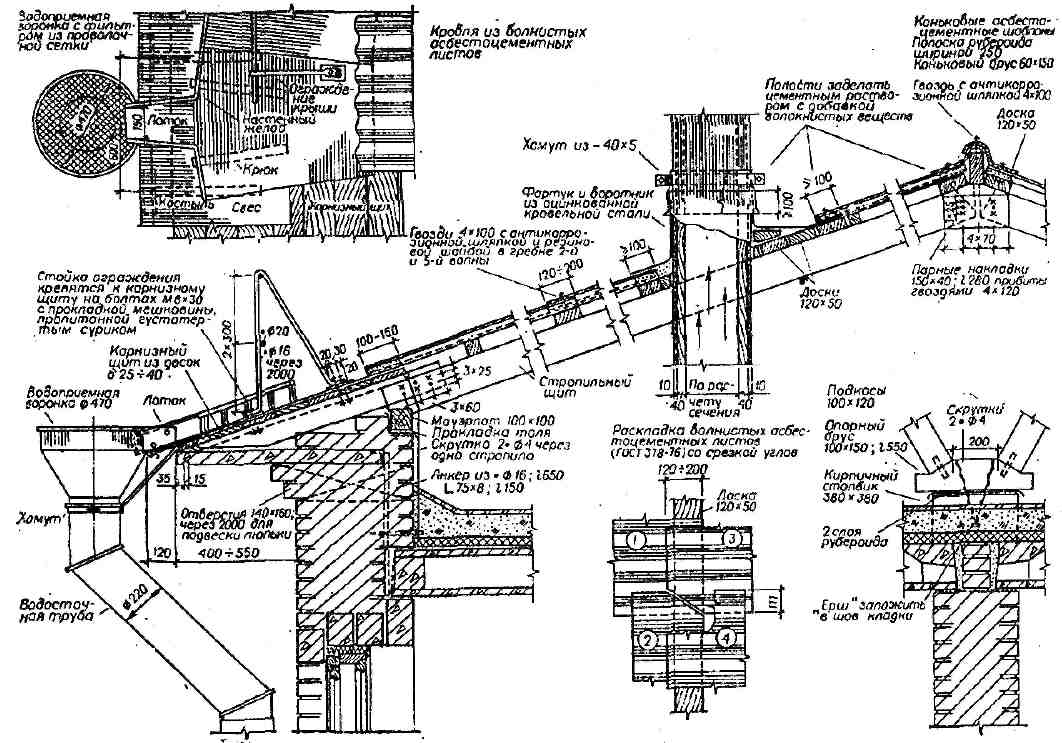

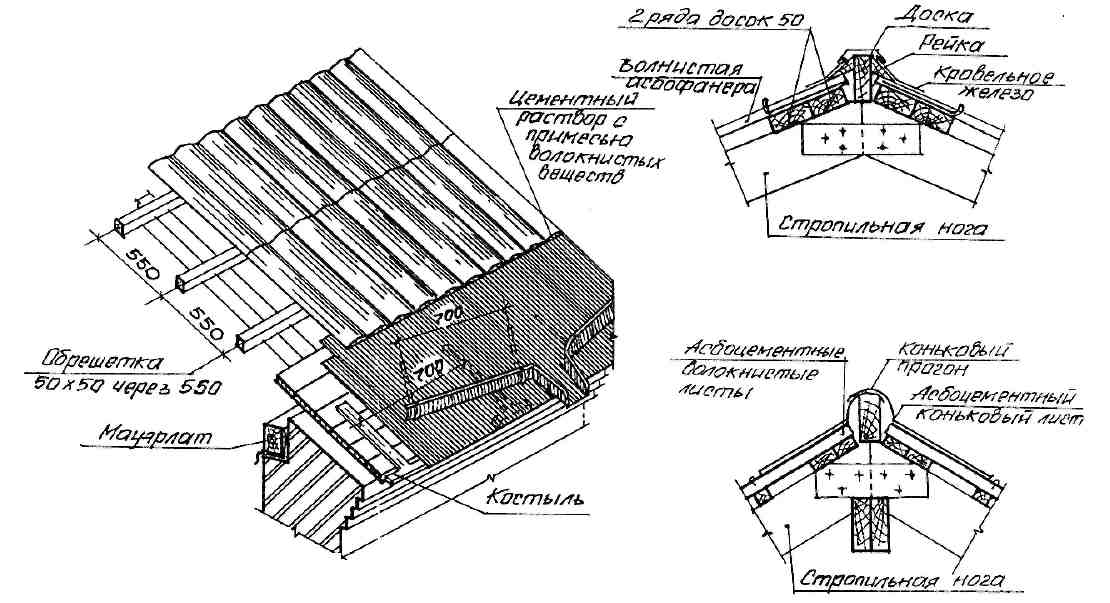

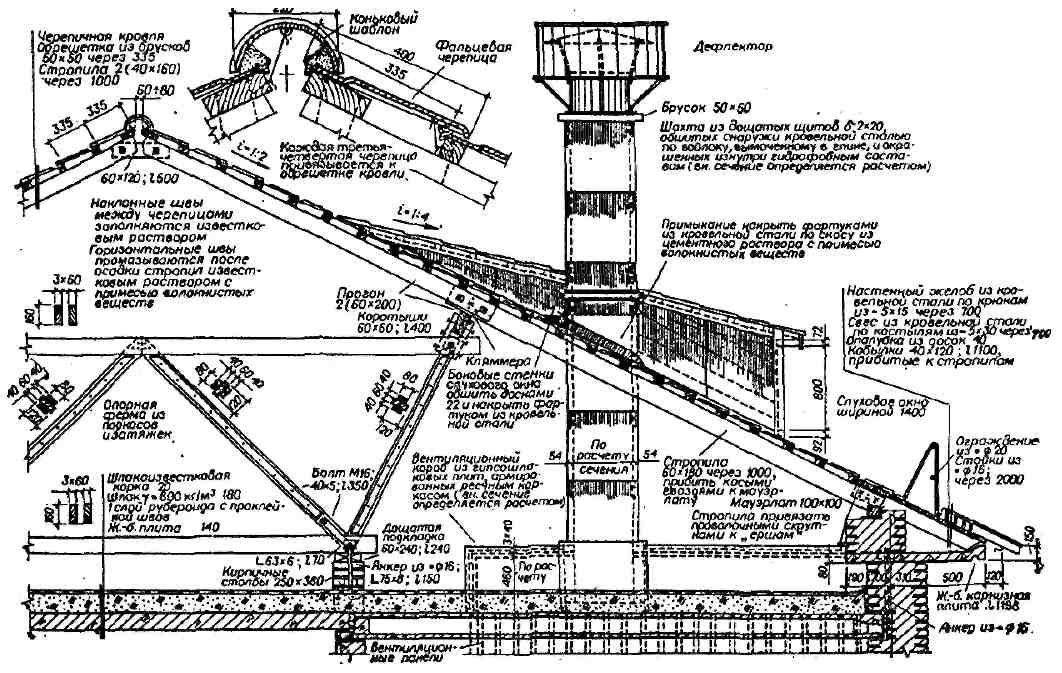

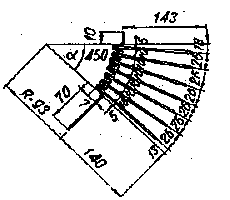

ЧЕРДАЧНАЯ КРЫША С КРОВЛЕЙ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ПРИ ПРОДОЛЬНЫХ НЕСУЩИХ СТЕНАХ

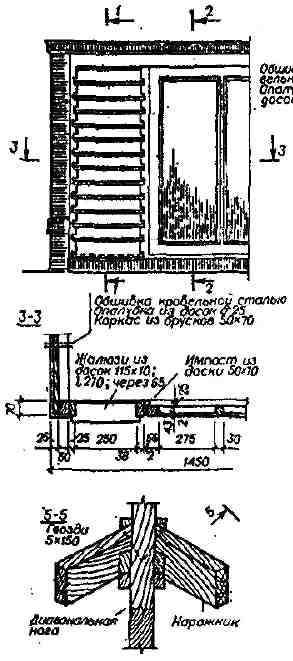

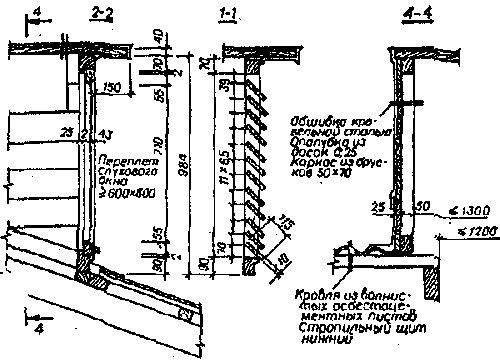

СЛУХОВОЕ ОКНО С КОРОБОМ,

ОБШИТОЕ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ

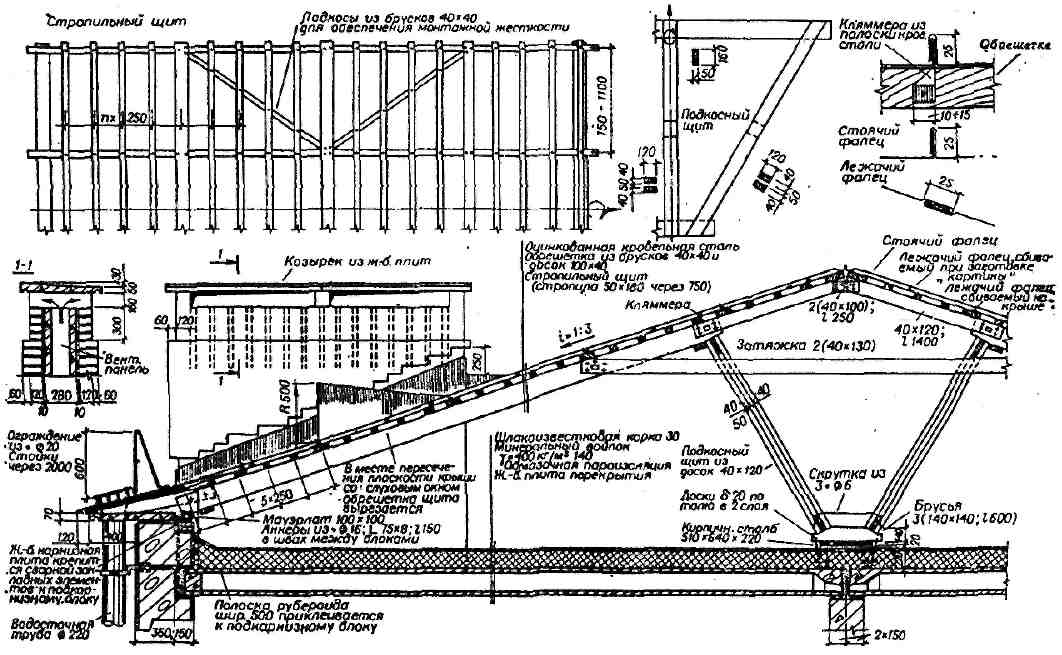

СТРОПИЛЬНЫЙ ЩИТ НИЖНИЙ СОСТОИТ ИЗ СТРОПИЛ И ОБРЕШЕТКИ; ОПИРАЕТСЯ НА МАУЭРЛАТ И ПРОГОН

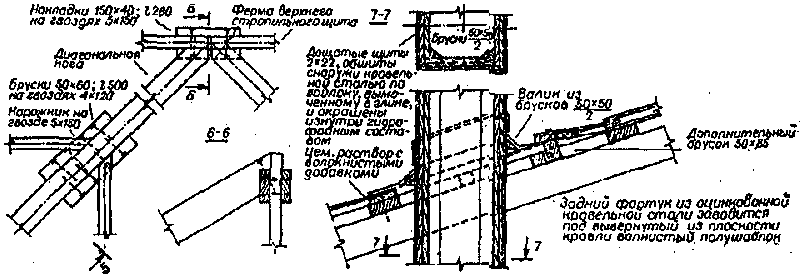

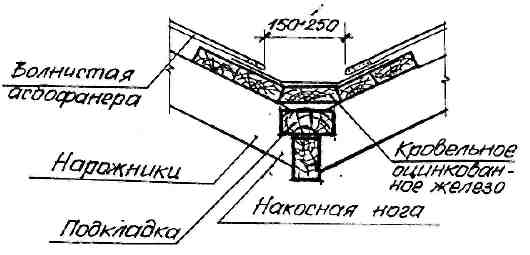

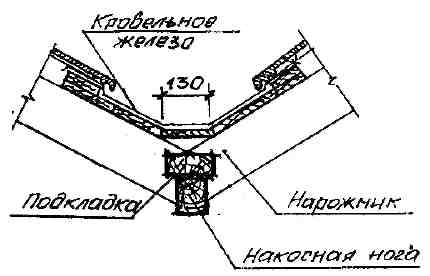

ПРИМЫКАНИЕ ДИАГОНАЛЬНОЙ НОГИ К СТРОПИЛЬНЫМ ЩИТАМ И НАРОЖНИКАМ

ЧЕРДАЧНЫЕ КРЫШИ С КРОВЛЕЙ ИЗ ШТУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

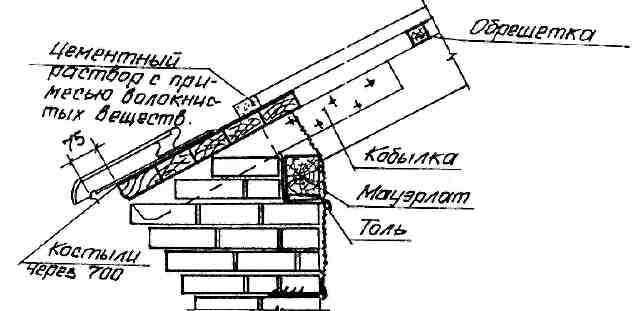

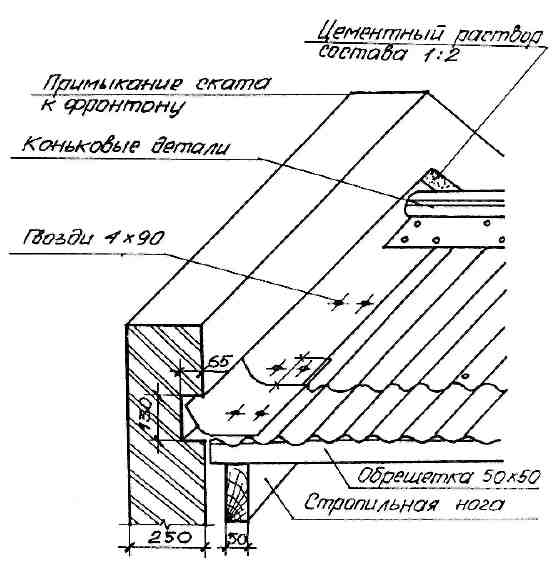

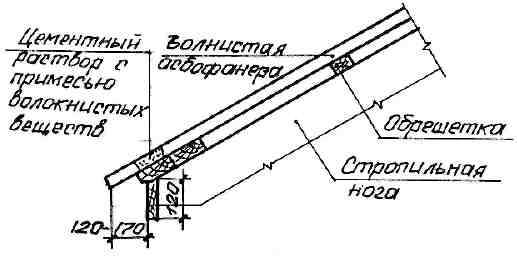

КРОВЛЯ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ПО ДОЩАТЫМ СТРОПИЛАМ, ОПИРАЮЩИМСЯ НА ПРОДОЛЬНЫЕ СТЕНЫ.

ВАРИАНТЫ КОНСТРУКТИВНЫХ УЗЛОВ

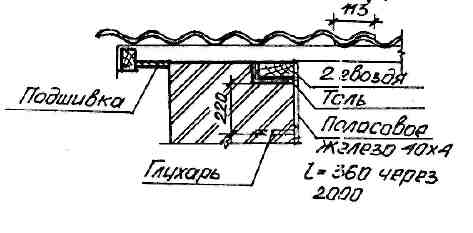

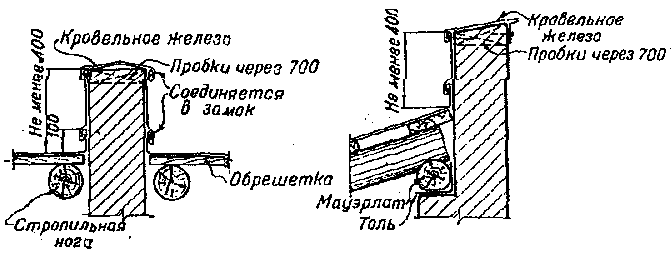

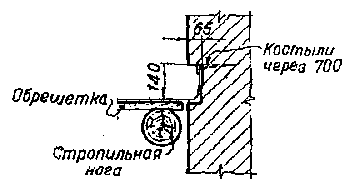

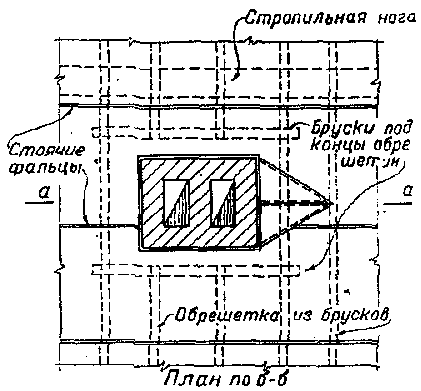

Покрытие карниза с настенным железом

Покрытие карниза без желоба

Покрытие щипца (фронтона)

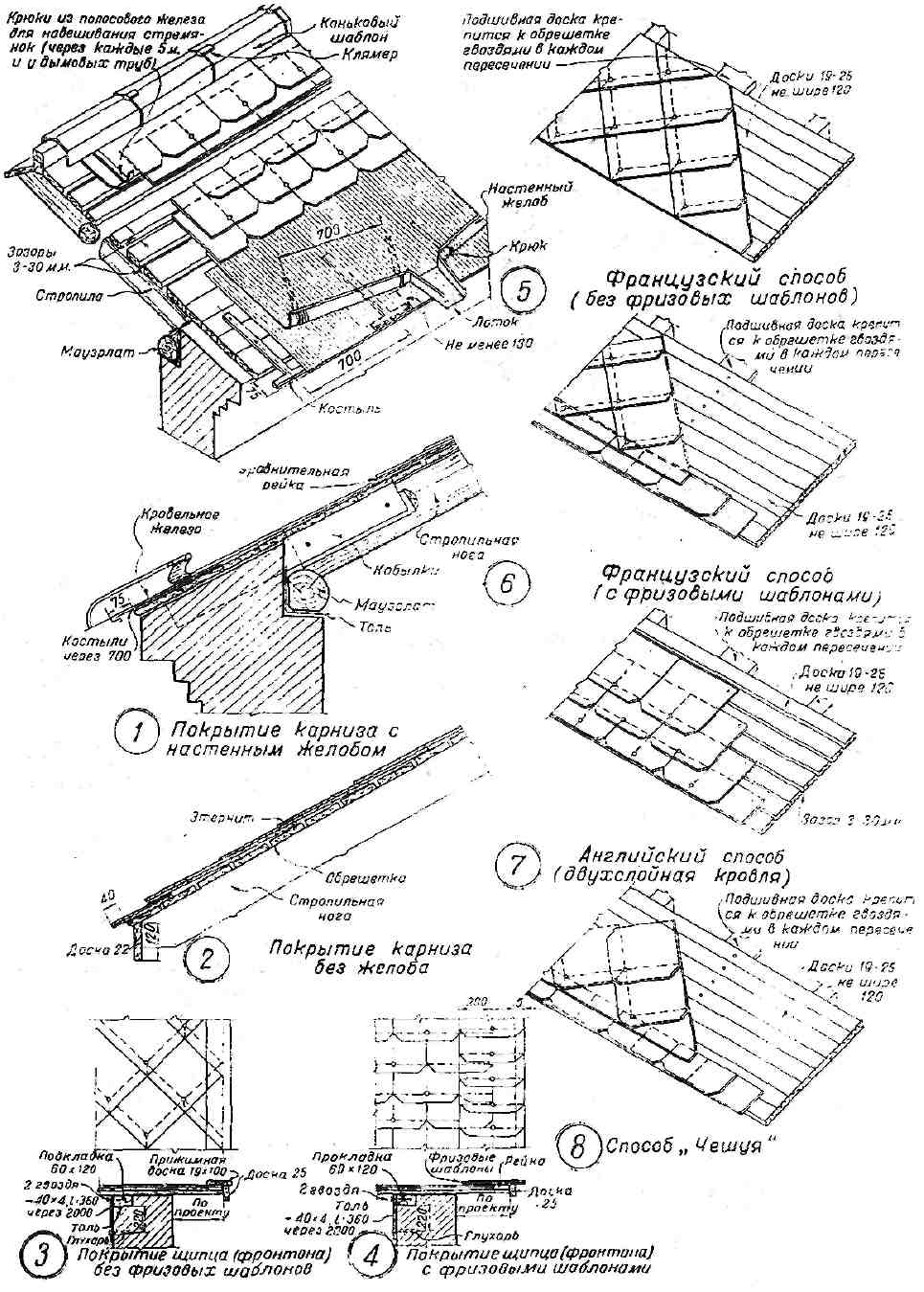

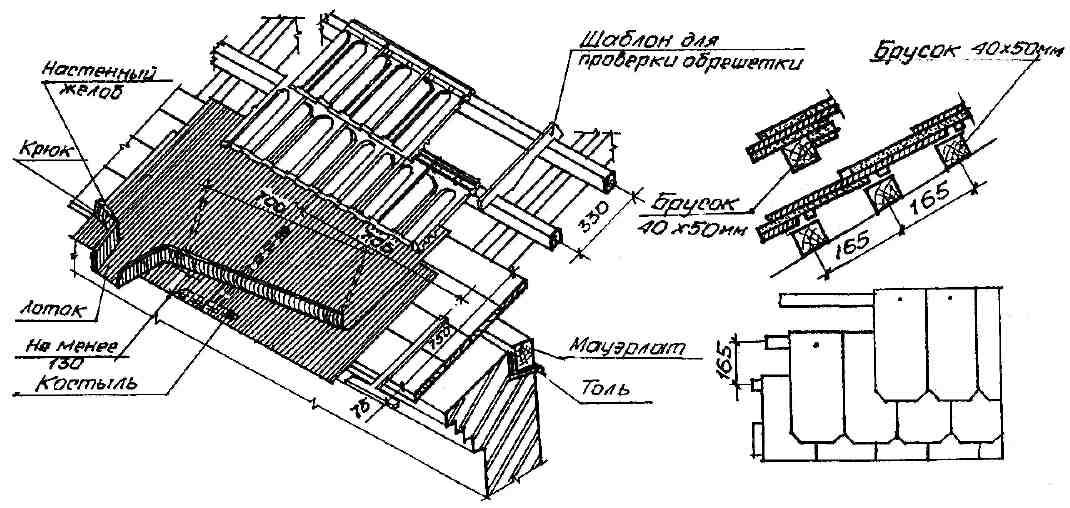

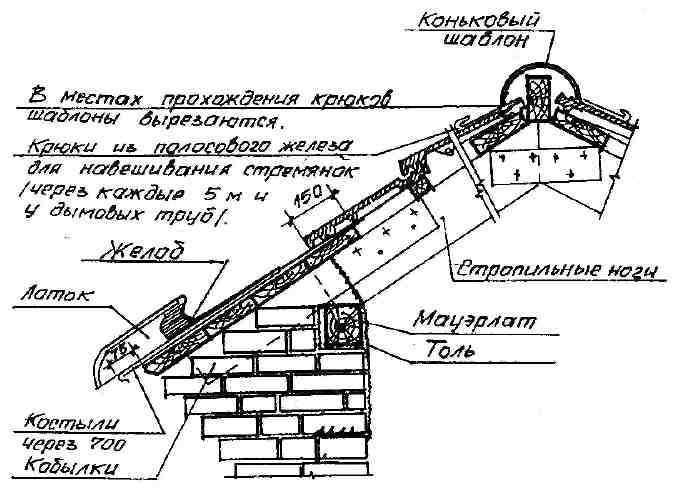

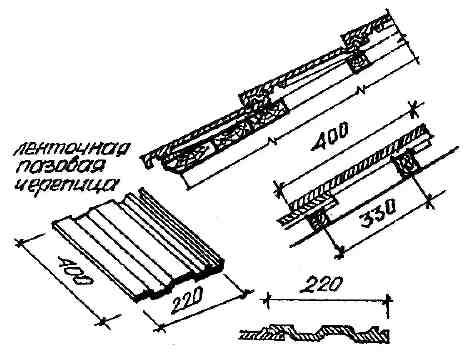

Кровля из плоской ленточной черепицы

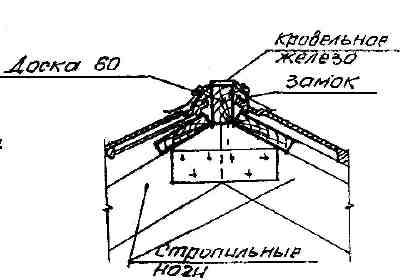

Конек с кровельным железом

Покрытие карниза без желоба

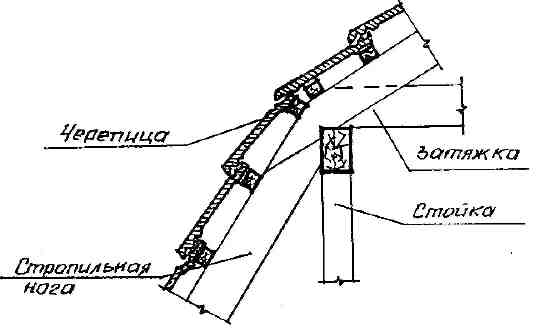

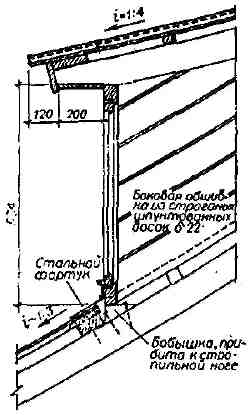

Перелом мансардной кровли

ЧЕРДАЧНЫЕ КРЫШИ С КРОВЛЕЙ ИЗ ШТУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

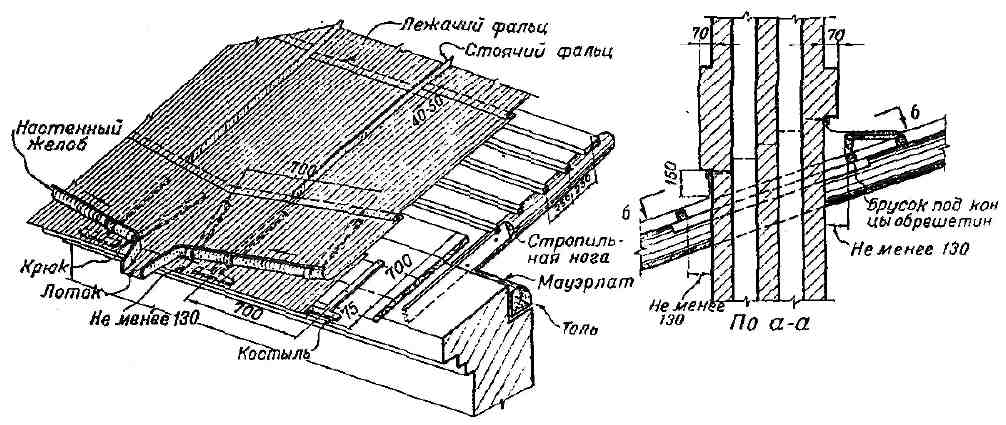

КРОВЛЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЛИСТОВ ПО ДОЩАТЫМ ЩИТОВЫМ СТРОПИЛАМ, ОПИРАЮЩИМСЯ НА ПРОДОЛЬНЫЕ СТЕНЫ

ЧЕРЕПИЧНАЯ КРОВЛЯ ПО ДОЩАТЫМ СТРОПИЛАМ, ОПИРАЮЩИМСЯ НА ПРОДОЛЬНЫЕ СТЕНЫ И ДВА РЯДА ВНУТРЕННИХ СТОЛБОВ

| ПОКРЫТИЕ КАРНИЗА С НАСТЕННЫМ ЖЕЛОБОМ | ПОКРЫТИЕ КАРНИЗА БЕЗ ЖЕЛОБА | ||

|  | ||

| ПОКРЫТИЕ ЩИТА (ФРОНТОНА) | ПРИМЫКАНИЕ К СТЕНЕ | ||

|  | ||

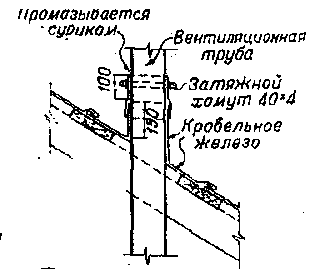

| ОБДЕЛКА ДЫМОВОЙ ТРУБЫ | ОБДЕЛКА ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ТРУБЫ | ||

|  | ||

| ВОРОНКА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ | ВОРОНКА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ | ||

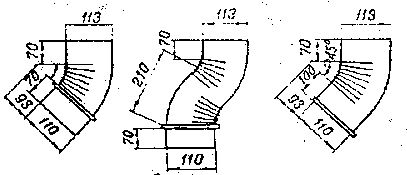

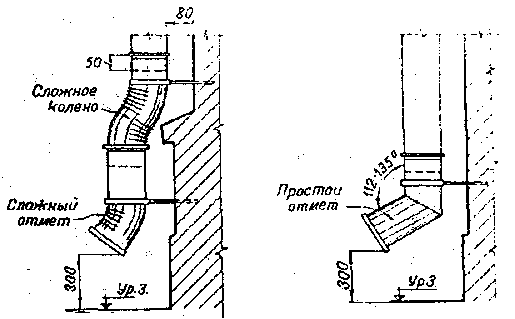

| СЛОЖНОЕ КОЛЕНО | СЛОЖНОЕ КОЛЕНО | СЛОЖНЫЙ ОТМЕТ | 1-1 |

| |||

| 2-2 | |||

| |||

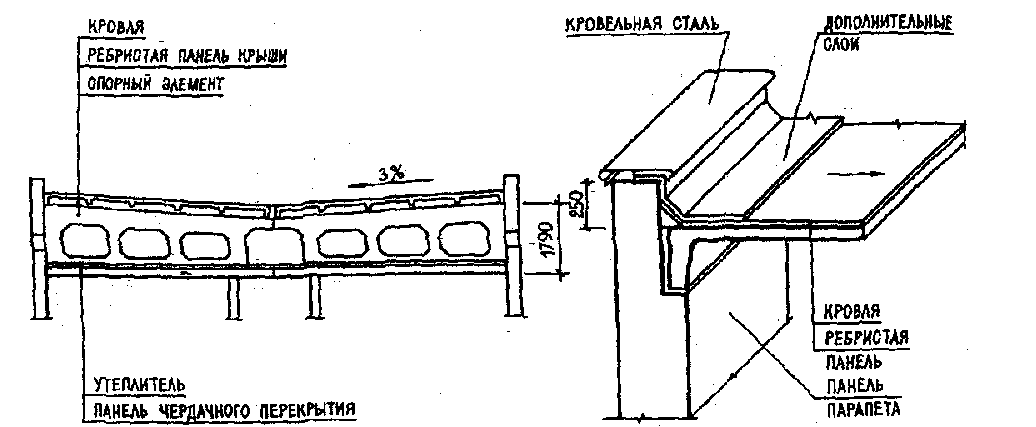

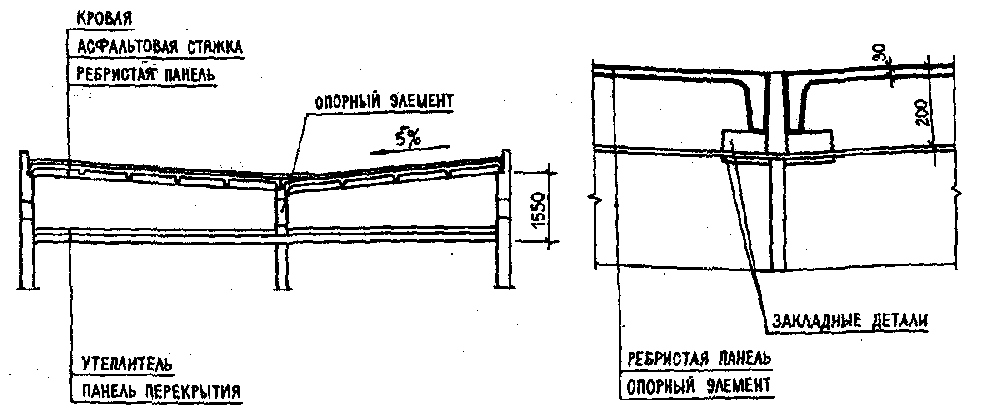

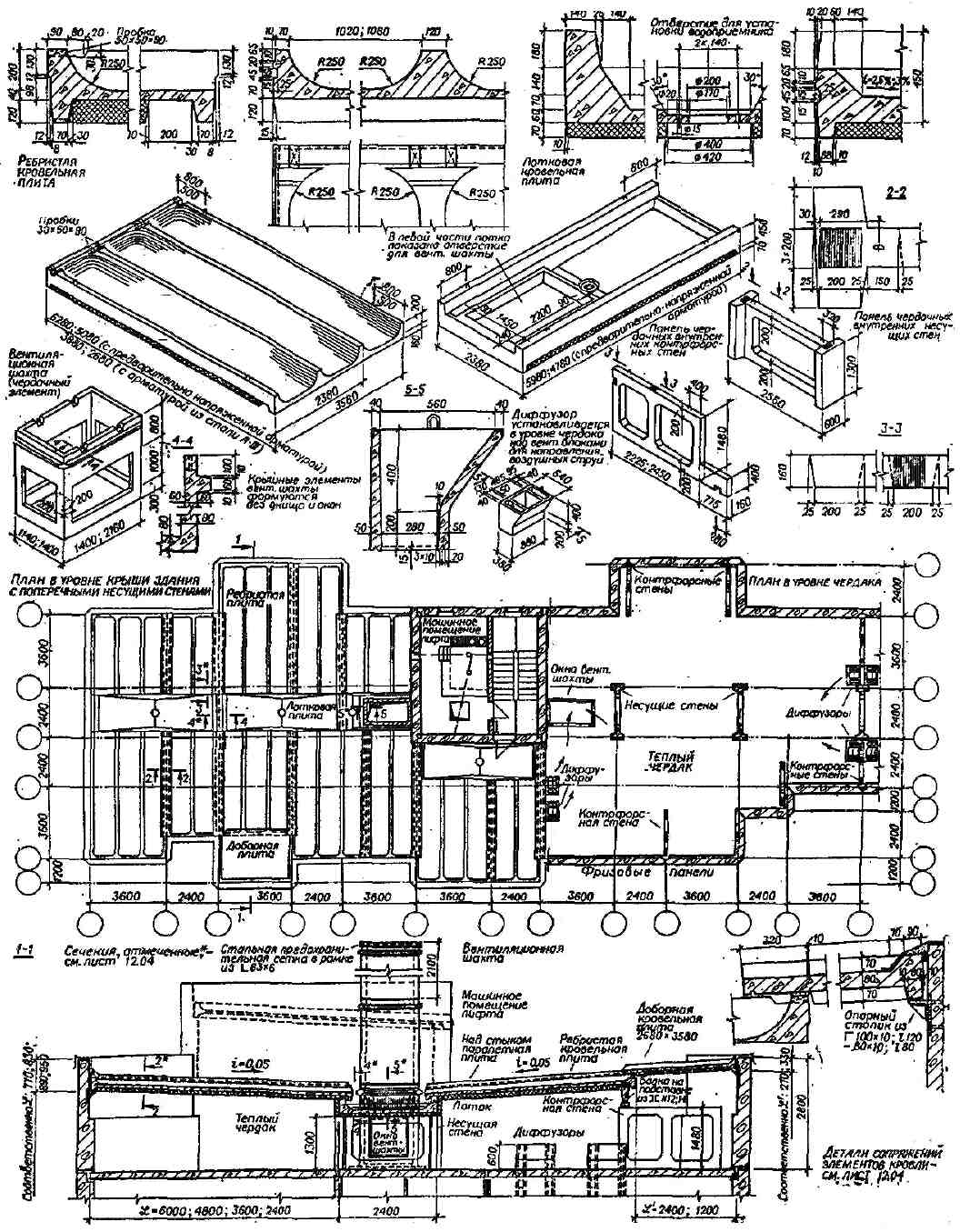

| а — крыша из ребристых панелей с поперечными опорными элементами | б – примыкание крыши из ребристых панелей к парапету | ||

| в – крыша из ребристых панелей с продольными опорными элементами | г – вариант опирания ребристых панелей крыши на опорные элементы | ||

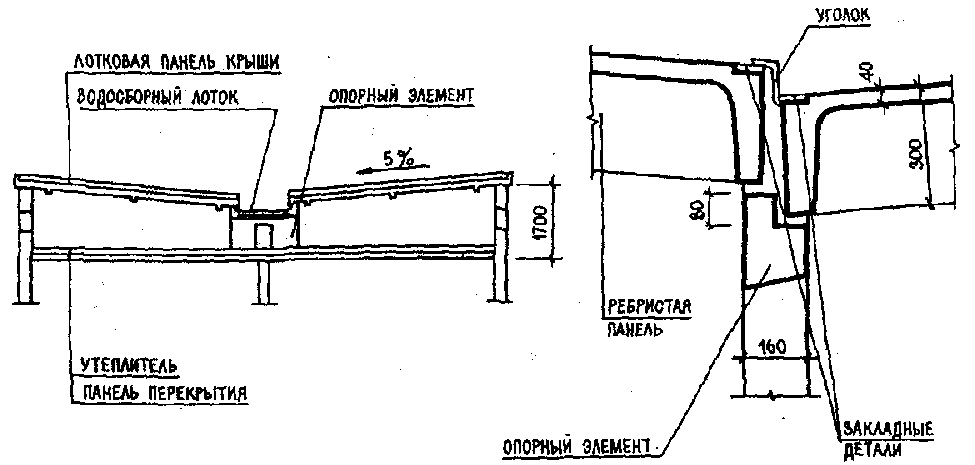

| д – безрулонная крыша из лотковых панелей | е– вариант опирания ребристых панелей крыши на опорные элементы |

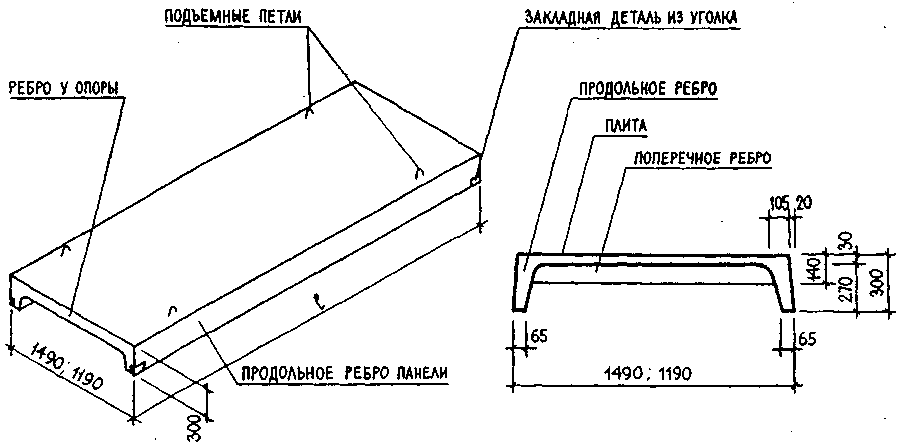

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРЫШ

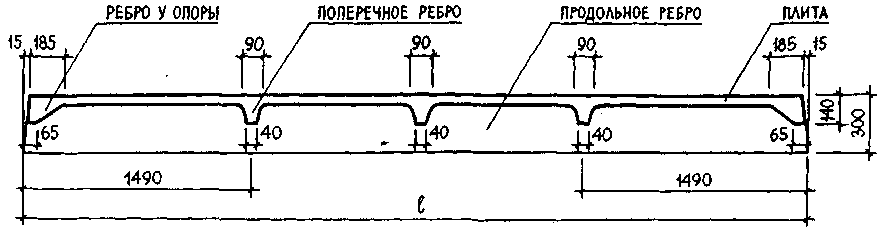

а – ребристая панель крыши

б – поперечное сечение ребристой панели

в – продольное сечение ребристой панели

д – то же, поперечного ребра на нижней поверхности панели

з – парапетные плиты

ПОЛНОСБОРНАЯ КРЫША ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ С БЕЗРУЛОННОЙ КРОВЛЕЙ НАД ТЕПЛЫМ ЧЕРДАКОМ ПАНЕЛЬНОГО ЗДАНИЯ

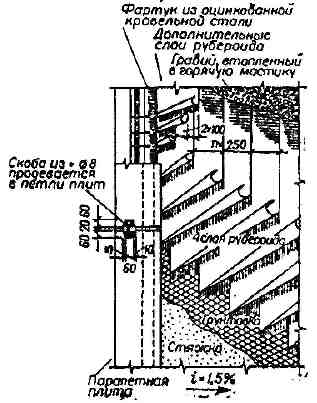

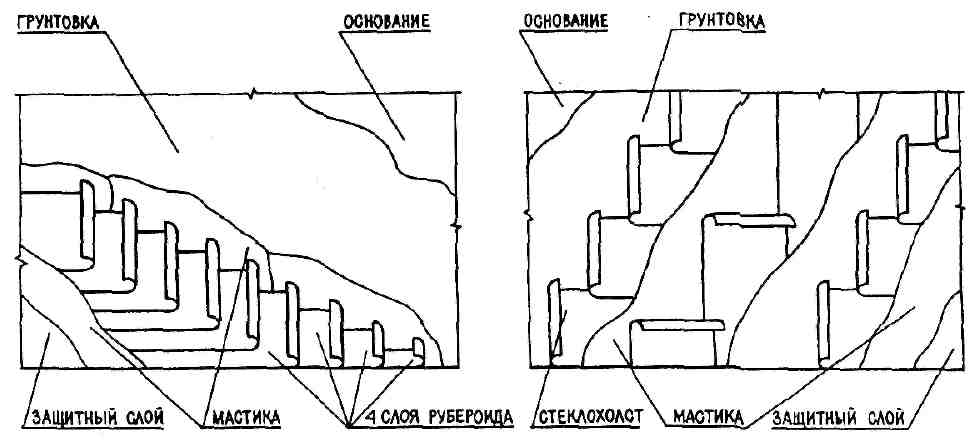

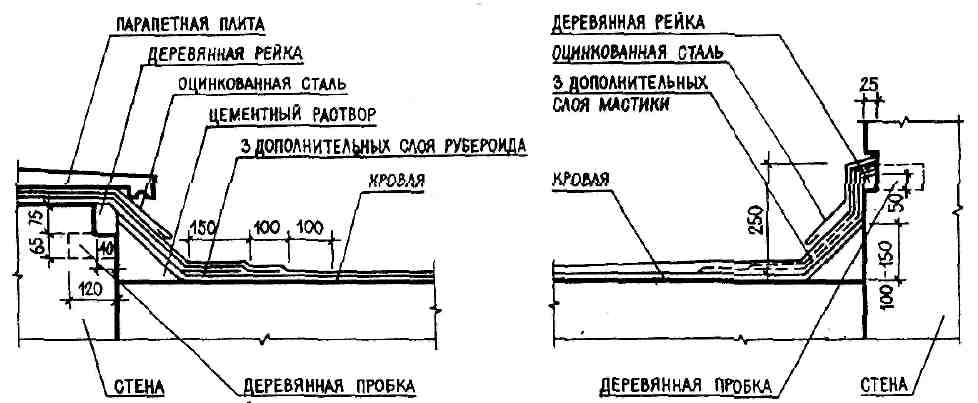

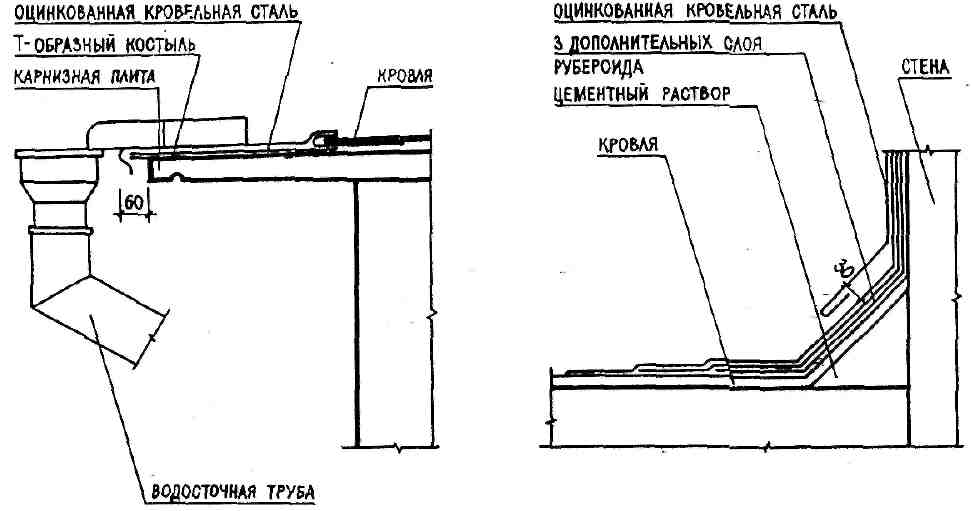

РУБЕРОИДНАЯ И МАСТИЧНАЯ КРОВЛИ

б – мастичная кровля

г – деталь примыкания мастичной кровли к парапету (стене)

д – деталь наружного организованного водостока при рубероидной крыше

Лекция 14

Промышленные здания. Влияние технологического процесса на объемно-планировочные и конструктивные решения.

Классификация промышленных зданий

Промышленные предприятия делятся на отрасли производства, которые являются составной частью народного хозяйства. Промышленные предприятия состоят из промышленных зданий, которые предназначены для осуществления производственно-технологических процессов, прямо или косвенно связанных с выпуском определенного вида продукции.

Независимо от отрасли промышленности здания делятся на четыре основные группы: производственные, энергетические, здания транспортно-складского хозяйства и вспомогательные здания или помещения.

К производственным относятся здания, в которых осуществляется выпуск готовой продукции или полуфабрикатов. Они подразделяются на многие виды соответственно отраслям производства. Среди них механосборочные, термические, кузнечно-штамповочные, ткацкие, инструментальные, ремонтные и др.

К энергетическим относятся здания ТЭЦ (теплоэлектроцентралей), котельных, электрические и трансформаторные подстанции и др.

К зданиям транспортно-складского хозяйства относятся гаражи, склады готовой продукции, пожарные депо и др.

К вспомогательным зданиям относятся административно-конторские, бытовые, пункты питания, медицинские пункты и др.

Характер объемно-планировочного и конструктивного решения промышленных зданий зависит от их назначения и характера технологических процессов.

Здания подразделяют на четыре класса, причем к I классу относят те, к которым предъявляются повышенные требования, а к IV классу — постройки с минимальными требованиями. Для каждого класса установлены свои эксплуатационные качества, а также долговечность и огнестойкость основных конструкций зданий.

Установлены три степени долговечности промышленных зданий: I степени не менее 100 лет; II — не менее разделяют на одноэтажные, многоэтаж-50 лет и III — не менее 20 лет.

По архитектурно-конструктивным признакам промышленные здания подразделяются на одноэтажные, многоэтажные и смешанной этажности.

Производства, в которых технологический процесс протекает по горизонтали и характеризующиеся тяжелым и громоздким оборудованием, крупногабаритными изделиями и значительными динамическими нагрузками, целесообразно размещать в одноэтажных зданиях. В настоящее время в одноэтажных промышленных зданиях размещается около 75% промышленных производств.

В зависимости от числа пролетов одноэтажные здания могут быть одно и многопролетными. Пролетом называется объем промышленного здания, ограниченный по периметру рядами колони и перекрытий по однопролетной схеме. Расстояние между продольными рядами колонн называют шириной пролета.

По расположению внутренних опор промышленные здания разделяют на ячейковые, пролетные, зальные и комбинированные.

В зданиях ячейкового типа обычно используют квадратную сетку опор с относительно небольшим продольным и поперечным шагом. В этих зданиях технологические линии размещают в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

В зданиях пролетного типа, которые являются наиболее распространенными, ширина пролетов преобладает над шагом опор.

Здания зального типа характерны для производств, требующих значительных свободных площадей без внутренних опор.

Здания комбинированного типа представляют собой сочетание перечисленных выше типов.

По наличию подъемно-транспортного оборудования здания бывают крановые (с мостовым пли подвесным транспортом) и бескрановые.

По материалу основных несущих конструкций здания можно разделить: — с железобетонным каркасом (сборным, сборно-монолитным и монолитным); -со стальным каркасом;

— с кирпичными стенами и покрытием по железобетонным, металлическим или деревянным конструкциям.

Для осуществления операций по перемещению сырья, полуфабрикатов и готовой продукции внутри цеха, облегчения труда рабочих и монтажа технологического оборудования применяется внутрицеховое подъемно-транспортное оборудование. Подъемно-транспортное оборудование (ПТО) подразделяют на две группы: периодического и непрерывного действия. К первой группе относятся подвесные средства (тали, кошки, тележки, подвесные краны и др.), мостовые краны и напольный транспорт (козловые краны, электрокары, напольные тележки); ко второй — конвейеры (ленточные, пластинчатые, скребковые, ковшовые, подвесные цепные, грузоведущие), нории, рольганги и шнеки, средства пневматического и гидравлического транспорта.

Наибольшее влияние на объемно-планировочные и конструктивные решения оказывают подвесные и мостовые краны, которые получили наиболее широкое распространение в промышленных зданиях.

Подвесные краны (кран-балки) могут транспортировать грузы массой от 0,25 до 5,0 т и состоят из легкого моста или несущей балки, подвешиваемой к несущей конструкции покрытия здания (балке или ферме); двух или четырех Катковых механизмов передвижения по подвесным путям и электротали, перемещающейся по нижней полке мостовой балки.

В зависимости от величины пролета и шага несущих конструкций покрытия по ширине пролета устанавливают один или несколько кранов. Для повышения надежности осуществления транспортных операций на одном пути обычно устанавливают не менее двух кранов. Управляют кранами с пола цеха или из кабины, подвешенной к мосту.

Мостовые краны состоят из несущего моста, перекрывающего рабочий пролет цеха, механизма передвижения вдоль подкранового пути, передвигающейся вдоль моста тележки с механизмом подъема и кабины управления подвешенной к мосту. Краны передираются по рельсам, уложенным по подкрановым балкам, которые монтируются на консоли колонн каркаса здания. Расстояния между осями крановых путей мостовых крапов унифицированы и приведены в соответствие с пролетами зданий. Так, для пролетов 12, 18, 24, 30, 36 м расстояния между осями крановых путей будут соответственно 10,5; 16,5; 22,5; 28,5; 34,5 м. Расстояние между разбивочной осью колонны и осью кранового рельса принимают чаще всего 750 мм. Могут быть и другие решения.

Грузоподъемность, габариты и основные технические параметры кранов определяются ГОСТами.

В промышленных зданиях применяют и другие специальные мостовые краны: консольно-поворотные, консольно-передвижные, с поворотной тележкой, колодцевые, для извлечения слитков, завалочные и др.

Технологические процессы зданий без кранов обслуживают напольными средствами транспорта: вагонетками, электрокарами, конвейерами, рольгангами, автомобильными крапами, погрузчиками и др. Применяют также козловые краны, передвигающиеся по уложенным в уровне пола цеха рельсам.

При выборе типа подъемно-транспортного оборудования цеха необходимо исходить не только из сравнения единовременных затрат, но и из приведенных затрат, включающих эксплуатационные расходы.

Решая вопросы объемно-планировочного и конструктивного решения здания, необходимо учитывать перспективы развития данного технологического процесса, что позволит изменять и совершенствовать производство без реконструкции самого здания.

Одноэтажные здания могут иметь в плане простые и сложные формы. В основном преобладает прямоугольная форма, а сложные формы характерны для производств со значительными тепло- и газовыделениями, когда требуется организация притока и удаления воздуха.

В зависимости от характера технологического процесса одноэтажные здания по объемно-планировочному решению могут быть пролетного, зального, ячейкового и комбинированного типа.

Здания пролетного типа проектируют в тех случаях, когда технологические процессы направлены вдоль пролета и обслуживаются кранами или без них.

Основными конструктивными элементами современного одноэтажного пролетного промышленного здания являются: колонны, которые передают нагрузки на фундаменты; конструкции покрытия, которые состоят из несущей части (балки, фермы, арки) и ограждающей (плиты и элементы покрытия); подкрановые балки, устанавливаемые па консоли колонн; фонари, обеспечивающие необходимый уровень освещенности и воздухообмен в цехе; вертикальные ограждающие конструкции (стены, перегородки, конструкции остекления), причем конструкции стен опираются па специальные фундаментные и обвязочные балки; двери и ворота для движения людей и транспорта; окна, обеспчивающие необходимый световой режим в здании.

Одноэтажные промышленные здания проектируют чаще всего по каркасной системе, образованной стойками (колоннами), заделанными в фундамент, и ригелями (фермами или балками).

Специальные связи (горизонтальные и вертикальные) обеспечивают пространственную жесткость каркаса.

Габариты сборных элементов для промышленных зданий унифицированы, и соответственно унифицированы габариты конструктивных элементов на основе укрупненного модуля.

Пролет зданий (поперечное расстояние между колоннами) принимают 12, 18, 24, 30, 36 м и др.

Высота от пола до низа несущей конструкции покрытия устанавливается кратная модулю 0,6 м

Здания зального типа применяют тогда, когда технологический процесс связан с выпуском крупногабаритной продукции или установкой большераз-мерного оборудования (ангары, цехи сборки самолетов, главные корпуса мартеновских и конверторных цехов и др.). Пролеты зданий зального типа могут быть 100 м и более.

Развитие и внедрение средств автоматизации и механизации технологических процессов вызывает потребность передвижения транспортных средств в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Необходимость частой модернизации технологического процесса более легко осуществима в одноэтажных зданиях сплошной застройки с квадратной сеткой колонн. Такое объемно-планировочное решение получило название ячейковой, а здания — гибких или универсальных.

В зданиях комбинированного типа сочетаются основные признаки зданий зального, пролетного или ячейкового типа.

Каркас одноэтажных и многоэтажных промышленных зданий состоит из поперечных рам, образованных колоннами и несущими конструкциями покрытия (балки, фермы, арки и др.), и продольных элементов: фундаментных, подкрановых и обвязочных балок, подстропильных конструкций, плит покрытия и перекрытия и связей. Если несущие конструкции покрытий выполняются в виде пространственных систем — сводов, куполов, оболочек, складок и других, то они одновременно являются продольными и поперечными элементами каркаса.

Каркасы промышленных зданий монтируют в основном из сборных железобетонных конструкций, стали и реже из монолитного железобетона, древесины и пластмасс.

При выборе материалов необходимо учитывать размеры пролетов и шаги колонн, высоту зданий, величину и характер действующих па каркас нагрузок, параметры воздушной среды производства, наличие агрессивных факторов, требования огнестойкости, долговечности и технико-экономические предпосылки.

Несущий каркас чаще всего выполняют полностью из железобетона или стали и смешанным.

Элементы каркаса подвергаются комплексу силовых и несиловых воздействий. Силовые воздействия возникают от постоянных и временных нагрузок. В связи с этим элементы каркаса должны отвечать требованиям прочности и устойчивости.

Под воздействием несиловых воздействии внешней и внутренней среды в виде положительных и отрицательных температур, тепловых ударов, жидкой и парообразной влаги, воздуха и содержащихся в воздухе химических веществ элементы каркаса должны отвечать требованиям долговечности.

Лекция 15

Объемно-планировочные параметры одноэтажных производственных зданий.

Объемно-планировочные решения производственных зданий.

Несмотря на разнообразие протекающих в промзданиях технологических процессов, при их проектировании в большинстве случаев применяются унифицированные объемно – планировочные и конструктивные решения, основанные на Единой Модульной Системе.

Для удобства унификации объем промздания расчленяются на отдельные части или элементы.

Объемно – планировочный элемент (ОПЭ) – это часть объема здания с размерами, равными высоте этажа, пролету и шагу здания (Ho, Lo, Bo).

Температурный блок – это часть здания, состоящая из нескольких ОПЭ и расположенная между температурными швами, между температурным швом и торцом здания, или между торцами здания (в зависимости от его размеров).

Система унификации и типизации охватывает не только отдельные фрагменты здания, но и здание в целом. Кроме ОПЭ (или унифицированного ОПЭ – УОПЭ) существуют унифицированный типовой пролет (УТП) и унифицированный типовой блок, или секция (УТБ или УТС).

Основные линейные размеры УОПЭ принимаются в зависимости от этажности здания и наличия в нем подъемно – транспортного оборудования для трех основных случаев:

Для одноэтажных зданий без кранов и с подвесными кранами грузоподъемностью до 5 тонн;

Для одноэтажных крановых зданий;

Для многоэтажных промзданий.

Для первого случая высота колонн Но обычно принимается от 3 до 18м; пролет основных несущих конструкций Lo от 6 до 30м; шаг Во от 6 до 18 метров. Наиболее часто используется Lo=18 и 24м и Во=6м.

Для второго случая принимается Но от 6 до 18м; Lo от 12 до 36м и Во также от 6 до 18 метров. Наиболее часто используется пролеты 18 и24м и шаги 6 и 12м.

Для третьего случая высота этажа Но принимается от 3,6 до 7,2м; пролет Lo – от 6 до 12м и шаг Во=6м. Наиболее часто распространены сетки колонн 6х6 и 9х6м и высота этажа 4,8 и 6,0м.

Объемно – планировочные решения промзданий должны быть, возможно более простыми, что эффективно достигается применением унифицированных объемно – планировочных и конструктивных решений.

Значительное влияние на объемно – планировочные и конструктивные решения промышленных зданий оказывают природно-климатические характеристики района строительства и требования пожарной безопасности.

В подавляющем большинстве случаев решения одноэтажных и многоэтажных промышленных зданий выполняются в каркасной системе.

Выбор этажности производственного здания является одной из главных задач, возникающих в процессе проектирования. При выборе этажности основным критерием следует считать экономические показатели, полученные на основе сравнения вариантов возможных решений, если какие либо из технологических требований заведомо не определяют необходимостью этажность.

Унификация промзданий предусматривает определенную систему привязки конструктивных элементов к модульным разбивочным осям. Эта система позволяет получить идентичные решения различных конструктивных узлов и возможность взаимозаменяемости конструкций.

Система привязок позволяет в наибольшей степени применять унифицированные конструкции без использования разнообразных доборных элементов.

Членение габаритной схемы производственного здания на температурные

блоки и объемно – планировочные элементы.

1 – угловые ОПЭ (УОПЭ);

2 – торцевые ОПЭ (УОПЭ);

3 – боковые ОПЭ (УОПЭ);

4 – средние (рядовые) ОПЭ (УОПЭ);

5 – боковые ОПЭ (УОПЭ) у температурного шва;

6 – средние (рядовые) ОПЭ (УОПЭ) у температурного шва.

Пример объемно – планировочного и конструктивного решения унифицированной

типовой секции производственного здания.

а – план унифицированной секции;

б – продольный разрез унифицированной секции и пример решения главного фасада;

в – поперечный разрез унифицированной секции и пример решения торцевого фасада.

Привязка конструктивных элементов одноэтажных производственных

зданий к разбивочным осям.

а – «нулевая привязка» к продольной оси для зданий без кранов и при кранах Q£ 30т и при высоте колонн Нк£ 14,4м;

б – «привязка 250» при кранах Q > 30т; при высоте колонн Нк ³ 15,6м; при шаге колонн В=12м и высоте колонн Нк ³ 8,4м;

в – привязка к торцевой поперечной оси;

г – привязка колонн среднего ряда к поперечной оси у температурного шва;

д – привязка колонн среднего ряда к поперечным разбивочным осям у температурного шва со вставкой;

е – привязка колонн и размеры вставок у продольных температурных швов;

ж,з – привязки колонн и размеры вставок в местах сопряжения разновысоких параллельных и перпендикулярных пролетов.

Источник