Напорный водоносный горизонт

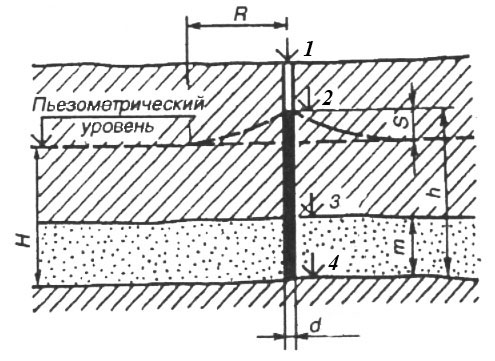

Схема поглощающей скважины (колодца), предназначенной для закачки технических очищенных вод в напорный водоносный горизонт, залегающий под слоем водоупорных глин, приведена на рис. 17.

1 – абсолютная отметка устья скважины;

2 – величина напора;

3 – абсолютная отметка подошвы верхнего водоупора;

4 – абсолютная отметка кровли нижнего водоупора.

Производительность поглощающего колодца (скважины) в напорных водах определяют по формуле:

Q =

где S = (h – H) – повышение уровня воды в скважине при наливе;

h – высота столба воды в скважине при наливе, отсчитываемая от кровли нижнего водоупора ;

Н – абсолютная отметка пьезометрического уровня равна сумме абсолютной отметки кровли нижнего водоупора и величины напора;

m – мощность водоносного пласта, равна разнице абсолютных отметок подошвы верхнего и кровли нижнего водоупоров;

R – радиус влияния налива на повышение напора в водоносном пласте, определяется по формуле Зихарда: R ≈ 10S

8.2.3. Схема несовершенной скважины (колодца)

при горизонтальном водоупоре

Скважины и колодцы, предназначенные для откачки воды или используемые для стационарных наблюдений, оборудуют фильтрами. Фильтры предназначаются для задержки частиц породы, обеспечения устойчивости колодца (скважины) и окружающих пород. Простейший фильтр представляет собой обычную трубу, стенки которой имеют круглую или щелевую перфорацию для пропуска воды.

Дата добавления: 2015-03-14 ; просмотров: 3041 ;

Источник

Пластовые напорные и «безнапорные» воды

Межпластовыми (пластовыми) водами называют водоносные горизонты, залегающие между двумя слабопроницаемыми пластами (в кровле и в подошве). Глубина залегания от 10м до 7км и более. Они могут быть безнапорными и напорными.

Межпластовые безнапорные (со свободной поверхностью) встречаются редко и приурочены к слоистым осадкам, таликам междуречных массивов. Они залегают в верхней части геологического разреза, выше уреза поверхностных вод основный дрен территории, водоносный горизонт насыщен водой не на всю мощность.

Межпластовые напорные воды называются артезианскими. (Название произошло от провинции Артуа (юг Франции), где в 1126г. впервые в Европе были вскрыты и охарактеризованы самоизливающиеся воды). Артезианские воды встречаются в коренных дочетвертичных отрицательных структурах земной коры: синеклизы, мульды, прогибы. Напорным водам свойственен упругий напор фильтрации, который связан с проявлением упругих свойств воды и водовмещающих ГП при изменении внутренних давлений.

Расстояние от кровли водоносного горизонта до установившегося уровня воды является пьезометрической высотой или напором над кровлей водоносного горизонта. Эта величина равна высоте столба воды и зависит не только от пластового давления, но и от плотности воды, которая зависит от температуры, давления, минерализации и содержания газов в свободном состоянии.

Расчет пьезометрического напора (меры энергии потока) межпластовых вод осуществляется согласно формулам:

Z – энергия положения относительно единой плоскости сравнения;

hk – напор над кровлей водоносного пласта.

Линия, соединяющая (на разрезе) точки установившегося уровня напорных межпластовых вод, называется пьезометрической кривой, поверхность, до которой поднимаются уровни напорных вод, —пьезометрической поверхностью. Гидроизопьезы – линии равных напоров, характеризуют воображаемую пьезометрическую поверхность.

Межпластовые воды могут быть самоизлившимися, если пьезометрическая поверхность выше поверхности земли (фонтанирующая скважина).

Особенности артезианских вод:

1) водоносный горизонт изолирован водоупорами и снизу и сверху;

2) при вскрытии их уровень располагается выше кровли водоносного пласта;

3) в меньшей степени, чем грунтовые, подвержены загрязнению с поверхности земли;

4) стабильный режим;

5) преобладание перетоков, как нисходящих, так и восходящих, в зависимости от структурно-тектонического положения,

6) характерен упругий режим фильтрации.

Выделяются 3 схемы формирования потока межпластовых подземных вод (рис.1):

1). Артезианская – такие воды развиты в верхней части геол. разреза, обычно на участках с наклонным залеганием г.п., область разгрузки формируется в понижении рельефа.

2). Схема формирования потоков межпластовых вод с перетеканием (схема А.Н.Митяева) – в междуречье происходит нисходящая фильтрация, что является областью питания водоносных горизонтов, величины напоров подземных вод уменьшаются с увеличением глубины залегания водоносного горизонта на центральных участках междуречных пространств. В области разгрузки наоборот – увеличивается.

3). Схема элизионного движения образуется за счет поступления поровых растворов, отжимаемых из уплотняющихся г.п., максимальные объемы элизионных вод формируются на участках пригибания земной коры.

Хим. состав межпластовых вод зависит от состава вмещающих пород, от глубины их залегания и от динамики движения. Режим межпластовых вод более стабилен, чем у грунтовых вод. В ненарушенных условиях глубина стабильного режима около 100м, а в техногенно нарушенных условиях изменение режима фиксируется на глубинах 1,5км.

В настоящее время выделены 2 типа артезианских вод: инфильтрационные; элизионные.

Дата добавления: 2016-03-05 ; просмотров: 2536 ;

Источник

H – напор над кровлей пласта

Истинное значение напорности выражает пьезометрический напорН, который отсчитывается от плоскости сравнения 0-0 (уровень моря) до пьезометрического уровня. Этот метод измерения является предпочтительным. Иногда высота пьезометрического напора отсчитывается от подошвы напорного водоносного пласта Нп.

На всём протяжении области напора воды находятся под постоянным действием пьезометрического напора. Из-за перепада отметок, по мере приближения к осевой части синклинального прогиба он возрастает. Под отрицательными формами рельефа наблюдается пьезометрические минимумы. В платформенных условиях пьезометрическая поверхность повторяет в общих чертах форму современного рельефа.

Искусственное понижение напорного уровня может быть вызвано длительной откачкой воды эксплуатационными скважинами.

область разгрузки — область выхода напорных вод на поверхность земли. Она располагается в местах с минимальными абсолютными отметками рельефа (долины рек, озёрные впадины, побережья морей).

Выделяют открытые и закрытые области разгрузки. К открытым областям можно отнести:

o естественные выходы (источники, гейзеры, наледи, термокарстовые озера и т.п.);

o искусственные выходы – эксплуатационные и другие скважины, колодцы.

Закрытые области разгрузки встречаются на дне морей, в русле рек или под аллювиальными отложениями.

· в виде восходящих источников (грифонов, концентрированных струй и др.);

· в отложениях речных долин;

· путем подземного перелива по зонам тектонических разломов в другой водоносный горизонт;

· перетеканием через относительно проницаемые породы кровли или подошвы.

Иногда напорные воды в области разгрузки смешиваются с грунтовыми и становятся ненапорными.

Прямая линия, соединяющая уровень области питания напорных вод с уровнем их разгрузки, называется линией пьезометрического уровня. Она полностью совпадает с областью распространения напора.

Общее направление движения артезианских вод наблюдается от области питания к области разгрузки

Артезианские подземные воды имеют чрезвычайно большое народно-хозяйственное значение, т.к. они обильны и не загрязнены. Поэтому, если химический состав вод соответствует требованиям гостов, то они используются для водоснабжения городов, населенных пунктов, промышленных предприятий, железнодорожных станций и т.п.

Их недостатком является большая глубина залегания водоносных горизонтов.

Кроме межпластовых вод под избыточным напором или давлением могут находиться трещинные, карстовые, межмерзлотные и особенно подмерзлотные воды. Они обладают напором, независимо от структурной приуроченности, т. к. не имеют свободного выхода на поверхность.

4.1.2Режим напорных вод

В целом режим артезианских вод изучен слабо. Известно, что он более стабилен, чем у грунтовых вод, т.к. физико-географические факторы оказывают на него меньшее влияние.

Артезианские водоносные горизонты обладают упругим режимом, что связано с упругостью горных пород и насыщающих их вод. Благодаря этому при эксплуатации водоносного горизонта водоотбор из скважин сказывается на небольших расстояниях, т.е. мгновенного понижения уровня воды в скважинах и в областях питания не происходит.

Проявление упругого режима в артезианском водоносном горизонте может происходить под влиянием естественных и искусственных причин. К естественным относятся изменения атмосферного давления и уровня грунтовых вод: области питания, морские приливы и отливы, землетрясения.

К искусственным: водозабор с помощью скважин из напорных горизонтов и непостоянство режима их работы и т.д. Несколько лучше изучен режим артезианских вод, режим которых тесно связан с режимом грунтовых вод, режимом метеорологических факторов и т.д.

Пьезометрический уровень подвержен лишь небольшим сезонным и месячным колебаниям, поэтому при его замерах сроки выполнения работ не играют решающей роли.

Температура воды с увеличением глубины закономерно повышается, изменяется и химический состав вод.

4.1.3Общие сведения о картах гидроизопьезКарты гидроизопьез и их назначение

Характер пьезометрической поверхности напорного водоносного горизонта отображают Гидроизопьéезы(от греч. hydor – вода; isos – равны; piezo – давлю) – это линии, соединяющие точки с одинаковыми отметками напорного уровня воды. Иногда их называют изопьезами или пьезоизогипсами.

Карта гидроизопьез представляет собой совокупность таких линий на плане или на топографической основе. Она строится по абсолютным (реже относительным) отметкам установившихся пьезометрических уровней. Масштабы карт могут быть от 1:200000 до 1:10000 и крупнее. В учебных целях для небольшого по площади строительного участка карту строят в масштабе 1:1000.

При изучении нескольких артезианских горизонтов в одном гидрогеологическом разрезе карты гидроизопьез строятся для каждого горизонта отдельно.

Карта гидроизопьез необходима для определения на практике целого ряда важных гидрогеологических параметров. Она помогает выявить особенности формирования, строения и залегания напорного водоносного горизонта. По такой карте можно определить уклон пьезометрической поверхности, направление движения потоков артезианских вод и условия их формирования. Если карта построена на топооснове того же масштаба, она позволяет выделить участки возможного самоизлива напорных вод. Кроме того, с помощью карты гидроизопьез решают задачу практического использования артезианских вод для водоснабжения, и организации защиты от напорных вод при вскрытии кровли водоносного горизонта строительными котлованами и т.д.

Практическая часть

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим.

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций.

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰).

Источник

Лабораторная работа «Определение параметров водоносных горизонтов по данным откачек из скважин. Расчеты водопритоков к скважинам и горным выработкам»

1.3.1 Теоретическая часть

Водные свойства горных пород

При решении гидрогеологических задач приходится оперировать различными терминами и параметрами. Прежде всего, это касается грунтов, способных пропускать через себя воду, и грунтов, преграждающих путь воде.

Водопроницаемость — это способность грунтов, при наличии в них пор, трещин и т. д., пропускать через себя воду под действием напора. Слои горных пород, содержащие воду, и способные пропускать её сквозь свою толщу, называют водоносными. Это характерно для рыхлых (песок, гравий, супесь) и трещиноватых пород.

Слои горных пород, препятствующие движению подземных вод (скальные породы без трещин, глина), называют водонепроницаемыми или водоупорными (рисунок 2).

|  |  |  |

Рисунок 2 – Условные обозначения, применяемые в гидрогеологических схемах

1 – рыхлые сухие грунты; 2 – рыхлые водонасыщенные грунты; 3 – водоупорные грунты; 4 – граница водоносного и водоупорного слоя

Влагоемкость – способность горных пород вмещать в своих пустотах и удерживать воду при возможности свободного ее вытекания под действием силы тяжести.

Водоотдача – свойство горных пород, насыщенных водой, свободно отдавать гравитационную воду.

Уровень, которого достигает вода в грунтах (верхняя граница водоносного слоя) называется уровнем грунтовых вод (УГВ).

Расстояние от водоупора до уровня грунтовых вод (Н) называется мощностью водоносного пласта.

Виды движения подземных вод

Движение подземных вод в водоносных слоях, горизонтах или пластах называется фильтрацией. Считается, что при фильтрации движение воды происходит при полном заполнении пор, трещин водой.

Движение начинается, если в разных частях водоносного пласта наблюдаются различные уровни воды, при этом она движется от мест с бóльшим уровнем (напором) – Н1 к местам с мéньшим напором Н2 (рисунок 3).

Рисунок 3 – Схема расчёта гидравлического уклона

Чем больше разность напоров ΔН = Н1 – Н2 , тем быстрее вода движется. Отношение разности напоров к длине пути, пройденного подземными водами в водоносном пласте (ΔН : L), называется гидравлическим уклоном или гидравлическим градиентом (J).

Масса движущейся воды создает фильтрационный поток. Принято выделять различные виды движения подземных вод.

По стабильности параметров:

— установившееся движение характеризуется тем, что все элементы фильтрационного потока (направление, скорость, расход и др.) практически не изменяются во времени. Незначительные изменения не учитывают;

— неустановившееся движение подземных вод отличается тем, что его основные элементы изменяются не только в зависимости от координат пространства, но и от времени. Это вызвано различными естественными и искусственными факторами (засушливый период, работы по откачке воды и др.).

По наличию напора:

— безнапорные потоки имеют свободную поверхность, движение воды в них происходит под действием силы тяжести;

— в напорных потоках движение происходит как под действием силы тяжести, так и за счёт упругих свойств воды и водоносных горных пород;

— в ряде случаев выделяют напорно-безнапорные потоки (при откачке воды из скважин, если пьезометрический уровень опускается ниже кровли напорного водоносного горизонта.

По характеру движения:

— ламинарное движение – струйки воды передвигаются без завихрения, параллельно друг другу с небольшими скоростями. Такое движение называется параллельноструйчатым, оно господствует в земной коре;

— турбулентное движение вихреобразное, оно отличается высокой скоростью, пульсацией и перемешиванием отдельных струй воды.

Основы динамики подземных вод

Раздел гидрогеологии, изучающий закономерности движения подземных вод, называется динамикой подземных вод. Законы движения подземных вод используются при гидрогеологических расчётах водозаборов, дренажей, для определения запасов подземных вод и т.д.

Важной характеристикой потока является скорость. Но для определения скорости движения грунтового потока не достаточно только величин, характеризующих водоносный пласт. Необходимо иметь сведения о водных свойствах горных пород, составляющих водоносный слой, а именно о коэффициенте фильтрации (Кф). Его величина может быть получена разными способами:

— полевыми методами с помощью опытных откачек и наливов воды в горные выработки. Эти методы наиболее достоверны, но трудоёмки и дороги;

— лабораторными методами, основанными на изучении скорости движения воды через образец грунта;

— приближенно по табличным данным.

При условии ламинарного характера течения воды, подчиняющегося закону Дарси, коэффициент фильтрации представляет собой линейное соотношение между скоростью фильтрации (V)и гидравлическим градиентом (J), то есть V=Kф·J , откуда Кф = V/J.

При движении воды в породах с крупными порами и трещинами турбулентный поток не подчиняется закону Дарси. Его параметры вычисляются при помощи уравнения Краснопольского V=KК ·√J, откуда KК = V 2 / J .

При гидравлическом градиенте, равном единице, коэффициент фильтрации равен скорости фильтрации и обладает её размерностью — м/сут, м/с, см/с. Отсюда, под коэффициентом фильтрации понимают скорость фильтрации воды через грунт при гидравлическом уклоне, равном единице в первой степени, что соответствует падению уровня воды с уклоном равным tg 45 о к горизонту.

В зависимости от величины Kф, горные породы подразделяют на следующие типы:

Кф > 30 м/сут — сильноводопроницаемые породы;

Кф от 1 до 30 м/сут — средне водопроницаемые породы;

Кф от 0,1 до 1 м/сут — слабоводопроницаемые породы;

где, Н — мощность безнапорного пласта, м.

где, m — мощность напорного пласта, м.

Виды горных выработок

Исследование подземных вод осуществляется с помощью различных горных выработок:

— скважина – вертикальная или наклонная горная выработка цилиндрической формы различной глубины (от первых метров до нескольких километров) и небольшого диаметра (от первых сантиметров до нескольких десятков сантиметров). При гидрогеологических расчётах учитывается радиус скважины (r). Его принято измерять в миллиметрах, но при решении задач для единства размерности величин его переводят в метры;

— траншея (канава) – горизонтальная горная выработка небольшой ширины и глубины (первые метры), но большой протяжённости;

— колодец – вертикальная горная выработка квадратного, прямоугольного или круглого сечения. Он может достигать значительных размеров (шахтные колодцы);

— котлован – вертикальная горная выработка квадратного или прямоугольного сечения, может достигать значительных размеров.

По отношению к водоносным горизонтам горные выработки делят (рисунок 4)на:

— совершенные, вскрывающие водоносный слой или горизонт на полную его мощность, и достигающие водоупора. Вода в них поступает только со стенок;

— несовершенные выработки вскрывают водоносный слой или горизонт не на полную его мощность. Вода в такие выработки поступает не только со стенок, но и со дна.

Рисунок 4 – Горные выработки: а) совершенная; б) несовершенная

Расстояние между выработками в формулах обозначается – L (м), а один погонный метр этого расстояния – l (м).

Уровень воды в пройденных горных выработках постепенно выравнивается с уровнем воды в водоносном пласте (рисунок 5) и его называют статическим.

Если по каким-либо причинам изменяется уровень воды в водоносном пласте, то изменяется он и в горных выработках. При откачке воды из горной выработки уровень подземных вод в ней снижается. Такой уровень называют динамическим.

Расстояние от динамического уровня до дна выработки обозначается h иназывается высотой столба воды в выработке после откачки.

Разность между статическим и динамическим уровнями (H — h), т.е. величину на которую понижается уровень воды в результате откачки, называют понижением (S) (фр. depression – депрессия, впадина).

Рисунок 5 – Основные условные обозначения для гидрогеологических расчётов

При откачке воды из выработок снижение уровня в них происходит довольно быстро. В самóм же водоносном пласте, вследствие трения воды о частицы грунта, понижение уровня подземных вод идёт медленнее. Чем ближе к выработке, тем отчётливее отклонение. Пространство в водоносном пласте, оказавшееся свободным от воды, в плане имеет округлую форму, а в разрезе — воронкообразную. Сверху оно ограничено уровнем грунтовых вод, снизу -динамическим уровнем, а по бокам плавными линиями (депрессионными кривыми), крутизна которых возрастает по мере приближения к оси скважины. Такая фигура называется депрессионной воронкой (рисунок 4).

Установление границ депрессионной воронки, зависящих от водопроводимости пород, имеет большое практическое значение при оценке фильтрационных свойств пород, выделении зон санитарной охраны подземных вод от их естественного загрязнения и т. д. Поэтому очень важным гидрогеологическим параметром для расчетов является радиус депрессионной воронки или радиус влияния (R). Чтобы получить его значение опытным путём, вдоль заданного направления (профиля) на определенном расстоянии друг от друга бурят три скважины (или более). Одна из скважин является центральной (опытной), из нее откачивают воду. Другие — наблюдательные, в них следят за понижением уровня. Это самый точный, хотя и дорогостоящий метод для определения радиуса влияния скважины.

Радиус депрессионной воронки нередко определяют по приближенным формулам:

для безнапорных вод используют формулу Кусакина:

S – величина понижения уровня, м;

Н — мощность слоя грунтовых вод, м;

Кф — коэффициент фильтрации слоя, м/сут.

для напорных вод радиус влияния можно определить по формуле Зихардта:

S — величина понижения уровня, м;

Кф — коэффициент фильтрации слоя, м/сут.

Дебит (от фр. débit – расход) или производительность (Q) горной выработки — это объём воды, добытый из выработки в процессе откачки. Выражается, чаще всего, в м 3 /сут. При расчетах дебита используют формулу Дюпюи:

Приэтомнередко переходят от натуральных логарифмов к десятичным, заменяя πчисловым значением 3,14, и деля его на переводной коэффициент 2,3. После чего формула будет выглядеть так:

Задачи на определение притока воды к горным выработкам можно решать по обеим этим формулам, результат будет один и тот же.

Количество воды, протекающее в единицу времени через сечение потока шириной 1 м обозначают q,называют величиной единичного притока и находят делением всего дебита на ширину потока l.

1.3.2 Задания для лабораторных работ

Задание 6

Определите коэффициент фильтрации водоносных песков по результатам откачки воды из одиночной скважины совершенного типа. По величине коэффициента фильтрации определите водопроницаемость и водопроводимость водоносного песка. Сделайте схематический рисунок. Данные для расчётов приведены в таблице 7.

Таблица 7 — Исходные данные к заданию 6

| № варианта | Мощность водоносного горизонта, Н, м | Дебит скважины, Q, м 3 /сут | Понижение уровня воды в скважине, S, м | Радиус депрессионной воронки, R, м | Радиус скважины, r, м |

| 0,1 | |||||

| 0,2 | |||||

| 0,3 | |||||

| 0,1 | |||||

| 0,2 | |||||

| 0,3 | |||||

| 0,2 | |||||

| 0,3 | |||||

| 0,1 | |||||

| 0,2 | |||||

| 0,1 | |||||

| 0,3 | |||||

| 0,1 | |||||

| 0,3 | |||||

| 0,3 | |||||

| 0,3 | |||||

| 0,2 | |||||

| 0,1 | |||||

| 0,3 | |||||

| 0,3 | |||||

| 0,3 |

|

Пример решения задачи для варианта № 0

Рисунок 6 – Схема расчёта гидрогеологических параметров для совершенной скважины: а) стандартная; б) для конкретных условий

Коэффициент фильтрации можно определить двумя способами, используя формулу Дюпюи:

а) по величине слоя воды в скважине после откачки h, м;

б) через последовательное понижение уровня воды в скважине при откачке S, м.

Подставив в формулу Дюпюи числовое значение π = 3,14 и заменив натуральные логарифмы десятичными, получим формулу, более удобную для расчётов:

откуда

Q — дебит скважины, м 3 /сут;

R— радиус депрессионной воронки, м;

r — радиус скважины, м;

H — мощность водоносного горизонта, м;

h — слой воды в скважине после откачки, м.

По условию задачи неизвестна величина h. При решении задачи первым способом ее находят вычитанием понижения уровня воды в скважине после откачки из мощности водоносного горизонта h = Н — S (рисунок 6).

Подставив числовые значения в любую из вышеприведенных формул, определим коэффициент фильтрации по слою воды в скважине после откачки:

При решении задачи вторым способом в самом начале нужно разложить разность квадратов (Н 2 — h 2 ) на произведение суммы и разности этих чисел. Тогда формула примет следующий вид:

Поскольку h = H – S, то S = H – h. Подставим в первых скобках (Н — S) вместо h, во вторых — только значение S, получим для расчёта следующую формулу:

Судя по величине коэффициента фильтрации водоносного горизонта — 13,90 м/сут, это средневодопроницаемые пески.

Водопроводимость водоносного горизонта равна:

Вывод: Кф = 13,90 м/сут; Кв = 166,80 м 2 /сут; средневодопроницаемые пески.

Для определения гидрогеологических параметров грунтового водоносного горизонта мощностью Н был заложен куст совершенных скважин, состоящий из центральной (Ц скв.) и двух наблюдательных скважин (скв. 1) и (скв. 2). Они расположены в плане на одной прямой на расстоянии соответственно L1 и L2 от центральной. Из центральной скважины производилась откачка грунтовой воды с определением дебита Q, а в наблюдательных замерялись понижения уровней S1 и S2 (рисунок 7).

Постройте схему и определите коэффициент фильтрации песков, коэффициент водопроводимости водоносного слоя и радиус влияния. Данные для расчётов приведены в таблице 8.

Таблица 8 — Исходные данные к заданию 7

| № варианта | Мощность водоносного горизонта, Н, м | Дебит центр. скв., Q, м 3 /сут | Расстояние скв. 1 от центр., L2, м | Расстояние скв. 2 от центр., L2 , м | Понижение уровня воды в скв.1, S1, м | Понижение уровня воды в скв.2, S2, м |

| 6,5 | 3,0 | 2,1 | ||||

| 12,7 | 3,1 | 1,5 | ||||

| 12,9 | 4,9 | 2,9 | ||||

| 15,1 | 5,5 | 2,5 | ||||

| 18,3 | 4,8 | 2,8 | ||||

| 7,3 | 4,9 | 1,9 | ||||

| 10,8 | 2,8 | 2,0 | ||||

| 16,0 | 2,7 | 2,0 | ||||

| 17,0 | 4,8 | 1,8 | ||||

| 14,0 | 3,0 | 2,1 | ||||

| 15,7 | 4,0 | 2,2 | ||||

| 14,2 | 3,0 | 1,2 | ||||

| 13,3 | 2,6 | 0,9 | ||||

| 12,4 | 2,2 | 0,6 | ||||

| 11,7 | 3,2 | 1,5 | ||||

| 14,4 | 2,4 | 1,2 | ||||

| 12,6 | 2,3 | 0,8 | ||||

| 13,7 | 2,1 | 1,2 | ||||

| 13,0 | 1,9 | 0,5 | ||||

| 15,3 | 2,7 | 1,7 | ||||

| 15,0 | 2,5 | 1,1 |

Пример решения задачи для варианта №0

Рисунок 7 – Схема расчёта гидрогеологических параметров для куста совершенных скважин: а) стандартная; б) для конкретных условий

Коэффициент фильтрации можно вычислить по преобразованной формуле Дюпюи:

Радиус влияния можем вычислить из уравнения:

откуда R =10 2,34 = 218,78 м.

По данным, приведенным в таблице 9, постройте схему и определите приток воды к совершенной скважине с круговым контуром питания при горизонтальном водоупоре (рисунок 8),пропущенные значения необходимо вычислить.

Таблица 9 — Исходные данные к заданию 8

| № варианта | Абсолютные отметки, м | глубинаУГВ м | Столб воды в скваж. h , м | Коэф. фильтрации Кф, м/сут | Понижение уровня воды в скважине, S, м | Расстояние от скваж. до водоёма, L, м | Диаметр скважины, d, мм |

| — устья скваж. 66,0; — статич. уровня 59,2; — динамич. уровня ?; — кровли водоупора 45,5 | ? | ? | 12,4 | 5,5 | |||

| ? | ? | 11,4 | 6,5 | ||||

| ? | ? | 6,8 | 3,2 | ||||

| ? | ? | 12,0 | 4,2 | ||||

| ? | ? | 4,9 | 3,7 | ||||

| ? | ? | 0,7 | 6,0 | ||||

| ? | ? | 0,2 | 4,3 | ||||

| ? | ? | 3,8 | 8,9 | ||||

| ? | ? | 11,6 | 6,2 | ||||

| ? | ? | 5,9 | |||||

| ? | ? | 6,5 | 4,6 |

| — устья скваж 95,6; — статич. уровня ?; — динамич. уровня ?; — кровли водоупора 75,5 | ? | 12,4 | 4,5 | 3,2 |

| ? | 10,8 | 16,5 | 11,2 | |

| ? | 11,1 | 7,4 | 7,8 | |

| ? | 13,8 | 4,6 | 5,8 | |

| ? | 3,9 | 7,1 | 4,7 | |

| ? | 6,8 | 5,5 | 5,0 | |

| ? | 7,9 | 10,4 | 3,7 | |

| ? | 6,5 | 1,4 | 0,9 | |

| ? | 8,5 | 0,8 | 7,4 | |

| ? | 2,9 | 3,2 | 5,8 |

|

Пример решения задачи для варианта № 0

Рисунок 8 – Схема расчёта гидрогеологических параметров для совершенной скважины с круговым контуром питания: а) стандартная; б) для конкретных условий

R – радиус депрессионной воронки (радиус влияния), м;

L – расстояние от скважины до водоёма, м;

S – понижение уровня подземных вод, м;

H – мощность водоносного горизонта, м;

h – мощность слоя воды в скважине после откачки, м;

а.о.у. – абсолютная отметка устья скважины, м;

а.о.с.у. – абсолютная отметка статического уровня грунтовых вод, м;

а.о.д.у. – абсолютная отметка динамического уровня грунтовых вод, м;

а.о.к.в. – абсолютная отметка кровли водоупора (или подошвы водоносного горизонта), м.

Абс. отм. устья 66,0 м;

Абс. отм. статич. уровня 59,2 м;

Абс отм. кровли водоупора 45,5 м;

Находим пропущенные в варианте значения.

Определяем динамический уровень в скважине, для этого из статического уровня вычитаем понижение S, то есть: 59,2 – 5,5 = 53,7, м;

Определяем глубину залегания статического уровня, для этого из абсолютной отметки устья вычитаем абсолютную отметку УГВ, то есть: 66,0 –59,2 = 6,8 м;

Определяем столб воды в скважине после откачки h, для этого из абсолютной отметки динамического уровня вычитаем абсолютную отметку кровли водоупора: h = 53,7 – 45,5 = 8,2 м.

Определяем мощность водоносного горизонта:

— через понижение S и оставшийся после откачки столб воды h:

— через разность абсолютных отметок статического уровня УГВ и кровли водоупора:

H= а.о.с.у. — а.о.к.в. = 59,2 – 45,5 = 13,7 м.

Составим расчётную схему (рисунок 7).

Определим радиус влияния R по формуле:

Так как L больше 0,5R, то для расчёта единичного притока к совершенной скважине, используем следующую формулу:

В случае если L (расстояние от центра скважины до водоёма) будет меньше или равно 0,5R, то используется формула:

Диаметры скважин даны в миллиметрах, поэтому находим радиус скважины r (мм) и переводим это значение в метры.

Вывод: h = 8,2м; абс. отм. динам. уровня53,7м; глубина УГВ 6,8м; q=624м 3 /сут

По данным, приведенным в таблице 10,постройте схему (рисунок 9) и определите приток воды в совершенную скважину, вскрывшую напорные воды,пропущенные значения необходимо вычислить.

Таблица 10 — Исходные данные к заданию 9

| № варианта | Абсолютные отметки, м | Мощность водоносного слоя, м | Напор над подошвой верхнего водоупора, м | Напор над кровлей нижнего водоупора, м | Понижение уровня воды в скважине, S, м | Коэфф. фильтрации Кф, м/сут | Диаметр скважины d, мм |

| — устья скв. 42,5; — подошва верхнего водоупора ?; — кровля нижнего водоупора 13,4; — пьезометр. уровень 39,6; — динамич. уровень водоупора 36,1 | ? | 15,2 | ? | ? | 9,6 | ||

| ? | 14,2 | ? | ? | 11,4 | |||

| ? | 20,1 | ? | ? | 6,8 | |||

| ? | 16,4 | ? | ? | 12,0 | |||

| ? | 12,2 | ? | ? | 4,9 | |||

| ? | 13,5 | ? | ? | 0,7 | |||

| ? | 18,8 | ? | ? | 0,2 | |||

| ? | 14,8 | ? | ? | 3,8 | |||

| ? | 15,6 | ? | ? | 11,6 | |||

| ? | 16,2 | ? | ? | ||||

| ? | 13,7 | ? | ? | 6,5 | |||

| — устья скв. 73,4; — подошва верхнего водоупора 46,3; — кровля нижнего водоупора ?; -пьезометр. уровень ?; -динамич. уровень водоупора 63,8 | 15,9 | 22,8 | ? | ? | 4,5 | ||

| 12,3 | 18,9 | ? | ? | 16,5 | |||

| 17,2 | 21,3 | ? | ? | 7,4 | |||

| 15,4 | 26,2 | ? | ? | 4,6 | |||

| 19,2 | 22,4 | ? | ? | 7,1 | |||

| 14,1 | 19,7 | ? | ? | 5,5 | |||

| 14,7 | 19,1 | ? | ? | 10,4 | |||

| 13,6 | 23,5 | ? | ? | 1,4 | |||

| 9,8 | 18,3 | ? | ? | 0,8 | |||

| 18,8 | 21,4 | ? | ? | 3,2 |

Пример решения задачи для варианта № 0

Рисунок 9 – Схема притока напорных вод к артезианской скважине

R – радиус депрессионной воронки (радиус влияния), м;

r – радиус скважины, мм;

S – понижение уровня подземных вод, м;

m – мощность водоносного горизонта, м;

h – мощность слоя воды в скважине после откачки, м;

Нвв – напор над подошвой верхнего водоупора, м;

Ннв – напор над подошвой нижнего водоупора, м;

а.о.у. – абсолютная отметка устья скважины, м;

а.о.п.у. – абсолютная отметка пьезометрического уровня вод, м;

а.о.д.у. – абсолютная отметка динамического уровня напорных вод, м;

а.о.к.н.в. – абсолютная отметка кровли нижнего водоупора, м.

Абс. отм. устья 42,5 м;

Абс. отм. пьез. уровня 39,6 м;

Абс. отм. динам. уровня 36,1 м;

Абс отм. кровли нижнего водоупора 13,4 м;

Находим пропущенные в варианте значения.

Определяем понижение уровня подземных вод, для этого из статического уровня вычитаем динамический уровень, то есть: S = 39,2 – 36,1 = 3,5 м.

Определяем столб воды в скважине после откачки h, для этого из абсолютной отметки динамического уровня вычитаем абсолютную отметку кровли нижнего водоупора: h = 36,1 – 13,4 = 22,7 м.

Определяем глубину залегания УГВ, для этого из абсолютной отметки устья вычитаем абсолютную отметку пьезометрического уровня, то есть: 42,5 – 39,6 = 2,9 м.

Определяем напор над подошвой нижнего водоупора, для этого абсолютной отметки статического уровня вычитаем абсолютную отметку кровли нижнего водоупора: 39,6 – 13,4 = 26,2 м.

Абсолютную отметку подошвы верхнего водоупора определяем как разность абсолютной отметки пьезометрического уровня и высоты напора над подошвой верхнего водоупора: 39,6 – 14,2 = 25,4 м.

Мощность водоносного пласта вычисляют как разность абсолютных отметок подошвы верхнего и кровли нижнего водоупоров:

Вычисляем радиус депрессионной воронки:

Определяем приток воды в совершенную скважину, вскрывшую напорные воды по формуле:

Вывод: S = 3,5 м; h = 22,7 м; глубина УГВ 2,9 м; Ннв=26,2 м; абс. отм. подошвы верхнего водоупора25,4 м; m = 12,0 м; R=108,4 м; q=624 м 3 /сут

Определить приток грунтовой воды к совершенной канаве (траншее, дрене) с 2-х сторон и с одной стороны. Привести схематический рисунок канавы с гидрогеологическими параметрами (рисунок 10). После определения притока рассчитайте величину водопроводимости, удельный дебит, охарактеризуйте грунт по водопроницаемости (величине Кф). Данные для расчётов приведены в таблице 11.

Таблица 11 — Исходные данные к заданию 10

| № варианта | Длина канавы L, м | Глубина залег. УГВ, м | Мощность водоносн. слоя, Н, м | Абс. отметка, | Радиус влияния канавы, R, м | Коэф. фильтр., Кф, м/сут |

| поверхн. земли | динамич. уровня | |||||

| 1,1 | 4,4 | 65,2 | 61,7 | 5,5 | ||

| 1,5 | 3,5 | 70,3 | 67,5 | 2,7 | ||

| 1,3 | 3,6 | 62,5 | 57,9 | 9,9 | ||

| 1,4 | 2,7 | 60,1 | 56,9 | 7,1 | ||

| 1,6 | 3,8 | 59,4 | 56,1 | 4,3 | ||

| 1,8 | 2,9 | 50,8 | 46,4 | 6,4 | ||

| 1,9 | 4,0 | 61,2 | 58,7 | 2,5 | ||

| 0,9 | 2,6 | 63,3 | 60,1 | 6,8 | ||

| 0,8 | 4,7 | 66,7 | 61,4 | |||

| 1,0 | 3,5 | 68,4 | 65,2 | 4,9 | ||

| 1,1 | 4,4 | 75,1 | 71,7 | 3,7 | ||

| 1,3 | 3,7 | 71,5 | 65,6 | |||

| 2,0 | 3,9 | 74,4 | 67,7 | 10,3 | ||

| 1,7 | 3,2 | 73,8 | 70,35 | 7,4 | ||

| 2,2 | 3,4 | 80,3 | 73,3 | 11,3 | ||

| 2,1 | 2,9 | 84,6 | 77,7 | 10,7 | ||

| 1,9 | 4,5 | 72,5 | 70,0 | 7,8 | ||

| 1,1 | 2,7 | 82,5 | 80,05 | 2,2 | ||

| 1,4 | 4,8 | 74,4 | 70,45 | 3,2 | ||

| 1,6 | 3,9 | 81,6 | 77,5 | 4,4 | ||

| 1,7 | 4,1 | 64,2 | 61,1 | 6,5 |

Пример решения задачи для варианта №0

Рисунок 10 – Схема для расчёта притока воды к совершенной канаве: а) стандартная; б) для конкретных условий

Абс. отм. поверхн. = 65,2 м;

Абс. отм. динам. уровня = 61,7 м;

Приток безнапорной воды к совершенной канаве (дрене) с 2-х сторон определяется по формуле:

а с одной стороны:

В практике приток воды к канаве или траншее рассчитывают в начале в виде единичного расхода q с 2-х сторон или с одной стороны. Это количество воды, приходящееся на 1п.м. длины выработки:

(с 2-х сторон), а затем единичный расход умножают на длину выработки. Канавы, траншеи обычно входят в систему дренажных устройств.

Находим абсолютную отметку статического уровня. Для этого из абсолютной отметки поверхности земли надо вычесть глубину залегания грунтовых вод: 65,2 — 1,1 = 64,1 м.

По разности абсолютных отметок статического и динамического уровней определим понижение уровня при откачке:

Определим высоту воды в канаве (дрене) после откачки

h = (H — S) = 4,4 — 2,4 = = 2 м.

Определяем приток воды к канаве (дрене) с 2-х сторон, подставляя в формулу числовые значения параметров:

а с одной стороны приток будет в два раза меньше – 247,10 м 3 /сут.

Определяем грунты по водопроницаемости:

Кф = 5,5 м/сут – средневодопроницаемые грунты (водоносные пески).

Кв = Кф . Нср = 5,5·2,4 = 13,2 м 2 /сут. При этом в расчёте мощность водоносного горизонта (Н) принимается средней (Нср).

Судя величине удельного дебита, который равен

а при пересчёте на один час 160,8 : 24 = 6,8 м 3 /час, канава является недостаточно водообильной (т. к. q > 7,3 м³/час).

Вывод: Q = 494,20 м 3 /сут; q = 160,80 м 3 /сут; Кв = 13,2 м 2 /сут

Контрольные вопросы к разделу «Основы гидрогеологии»:

— Приведите значение показателей физического состояния воды.

— Действие каких факторов оказывают влияние на формирование химического состава подземных вод?

— Что показывает величина концентраций ионов водорода? Привести характерные ее значения в подземных водах.

— С чем связано возникновения агрессивности вод? Виды агрессии.

— Что такое гидроизогипсы, гидроизопьезы, гидроизобаты?

— Что такое напорный и безнапорный водоносный горизонт?

— Как определить направление фильтрационного потока?

— Что такое совершенный и несовершенный колодец?

— Что такое артезианский и грунтовый колодец?

— Виды несовершенства водозоборных колодцев.

— Что такое коэффициент фильтрации?

— Способы определения коэффициента фильтрации?

Источник