Промежуточные опоры

Промежуточные опоры (быки) работают в зоне переменного уровня воды, воздействия ледохода и навала судов.

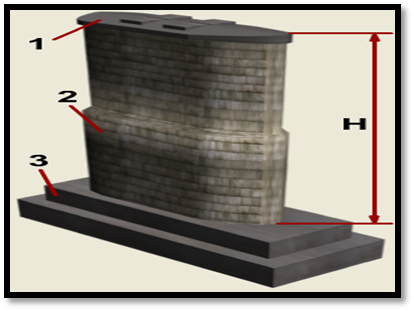

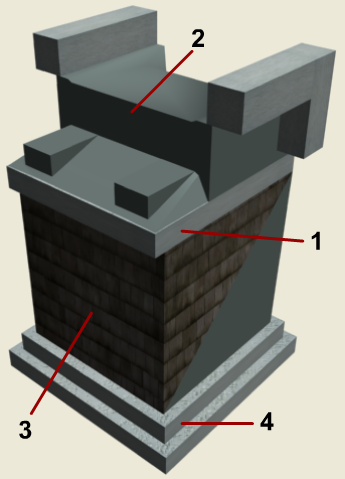

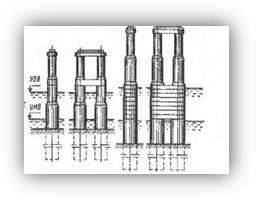

Массивные монолитные промежуточные опоры состоят из следующих основных конструктивных элементов: подферменной плиты, на которой располагают опорную площадку и сливную призму, тела опоры и фундамента (рис. 5.1, 5.2).

Рис. 5.1. Массивная монолитная промежуточная опора: а – вид вдоль оси; б –вид поперек оси моста; в, г – прямоугольное, круглое, очертание в плане;

д, е – с закруглением и заострением боковых граней в плане; 1 – вертикальная боковая грань тела; 2 – наклонная боковая грань тела; 3 – подферменная плита; 4 –фундамент

Размеры подферменной плиты в плане зависят от условий размещения опорных частей, которые определяют типом и длиной пролетных строений. Высоту подферменной плиты принимают 0,4–0,5 м. Подферменная плита имеет свесы не менее 10 см для предотвращения образования подтеков при стоке воды (рис. 5.1).

Высоту опоры Н, расстояние от обреза фундамента до верха определяют в зависимости от требований норм подмостовых габаритов и рельефа местности. Массивные конструкции опор, как правило, имеют вертикальные или наклонные боковые грани (рис. 5.1, 5.2).

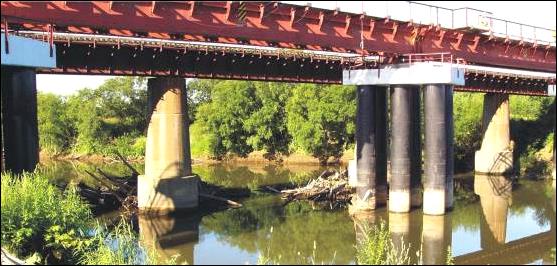

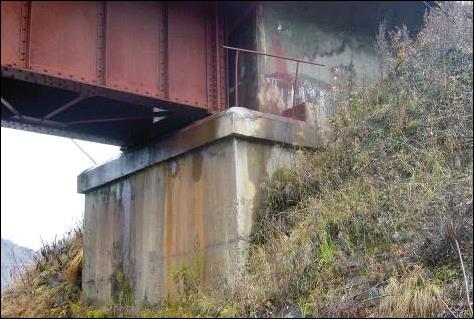

Рис. 5.2. Конструкции опор эксплуатируемых мостов: а – монолитных с каменной облицовкой; б – сборно-монолитных

Кроме монолитных, применяются сборно-монолитные и сборные промежуточные опоры.

Сборно-монолитные промежуточные опоры используют при наличии ледохода. Они состоят из железобетонных контурных блоков заводского изготовления различной конфигурации и монолитного бетона, составляющего ядро сечения (рис. 5.3). При сооружении опор контурные облицовочные блоки выполняют функцию опалубки. Высоту облицовочных блоков в условиях сурового климата принимают 0,7–1,0 м, а толщину – 0,5–0,7 м (рис. 5.3).

Рис. 5.3. Сборно-монолитная промежуточная опора: а – вид вдоль оси; б – вид поперек оси моста; в – прямоугольное очертание в плане; г – с закруглением боковых граней в зоне переменного уровня воды; РУВ – расчетный уровень воды

В условиях сурового климата для малых и средних мостов широкое распространение получили опоры безростверкового типа, состоящие из монолитной плиты – насадки и столбов или свай-оболочек (рис. 5.5), а также свай и стоек (рис. 5.6).

Столбчатые конструкции подразделяют на два вида: буроопускные и буронабивные. Сборные буроопускные столбы чаще находят применение в условиях вечномерзлых грунтов оснований. Столбы индустриального изготовления устанавливают в предварительно пробуренные скважины с последующим заполнением зазоров между стенками цементно-песчаным, шламоцементным или бетонным растворами. Сооружение буронабивных столбов предусматривает разбуривание скважин с погружением защитной инвентарной обсадной металлической трубы, установку арматурного каркаса и заполнение бетонной смесью.

Конструкции опор с буроопускными столбами состоят из сборных столбов заводского изготовления диаметром 0,8 м и длиной до 15 м, устанавливаемых в пробуренные скважины диаметром 1,0 м. Расстояние в свету между столбами допускают не менее 1,0 м. Толщину монолитной железобетонной насадки принимают равной 1,2–1,6 м (рис. 5.7).

Рис. 5.5. Конструкция промежуточной опоры безростверкового типа

а

б

Рис. 5.6 Конструкции мостов с опорами рамно-стоечного типа на мостах БАМа: а – Кычаранка; б – Севоро-Муйский обход

Рис. 5.7. Промежуточная опора безростверкового типа на буроопускных столбах: а – вид вдоль оси; б – вид поперек оси моста; 1 – монолитная насадка; 2 – буроопускной столб; 3 – опорная площадка; 4 – сливная призма; 5 –цементно-песчаный раствор; УВМГ – уровень вечномерзлого грунта основания

Железобетонную насадку армируют по контуру расчетной арматурой, как правило, сетками из стержней диаметром 12 мм с ячейками 10´10 или 15´15 см. Одним из важных недостатков буроопускных столбов является устройство стыков между отдельными секциями по их длине.

Опоры на буронабивных столбах диаметром, как правило, 1,5 м допускается сооружать в любых гидрогеологических условиях (рис. 5.8).

Для защиты столбов от ледохода и карчехода устраивают

металлический кожух толщиной

2–3 мм (рис. 5.8).

Применяются промежуточные опоры на сваях-оболочках, диаметром 1,6–3,0 м. Сборные железобетонные оболочки заводского изготовления имеют толщину стенок 12 см без предварительно напряженной арматуры и 15 см с предварительно напряженной продольной арматурой, а длину секций – до 8–10 м (рис. 5.9).

Стыки свай-оболочек обеспечивают с помощью фланцево-болтовых соединений по типовому проекту Ленгипротрансмост [19]. Полость свай-оболочек заполняют монолитным бетоном. В некоторых случаях для обеспечения трещиностойкости применяют оболочки длиной 8 м, выполненные с предварительным натяжением продольной арматуры [19].

Береговые опоры

Береговые опоры (устои) служат для сопряжения моста с подходными насыпями (рис. 5.10).

Рис. 5.10. Конструкция береговой опоры эксплуатируемого моста

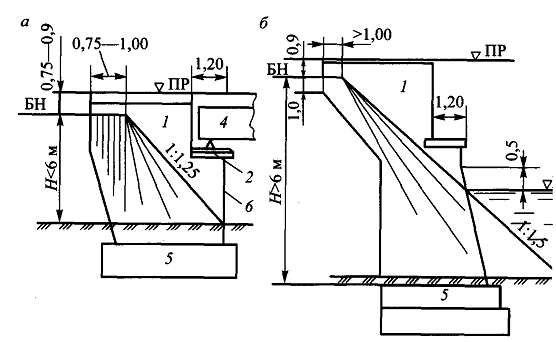

По конструктивным особенностям их подразделяют на необсыпные, у которых конус насыпи не выходит за переднюю грань и фундамент опоры; обсыпные – со смещением конуса насыпи в пролет, стесняющим живое сечение водотока (рис. 5.11).

Рис. 5.11. Береговая опора массивная монолитная: а – необсыпного типа; б – обсыпного типа; Н – высота подходной насыпи; 1 – шкафная стенка; 2 – передняя стенка; 3 –фундамент; 4 – конус подходной насыпи

Необсыпные береговые опоры находят применение преимущественно в малых мостах при высоте насыпей Нн £ 6 м, обсыпные – в средних и больших при Нн > 6 м. Обсыпные устои подвергаются значительно большему горизонтальному воздействию от давления грунта насыпи, поэтому по площадке обреза фундамента принимают их размер не менее 0,4 Н (рис. 5.11,б) [11].

Ширину береговых опор определяют в зависимости от габарита проезжей части и размещения опорных частей и принимают для необсыпных устоев не менее 330–400 см, а обсыпных – 450–500 см.

В практике мостостроения железнодорожных мостов применяются массивные монолитные (см. рис. 5.10, 5.11), сборно-монолитные береговые опоры (рис. 5.12).

Рис. 5.12. Береговая опора сборно-монолитная: а – вид вдоль оси; б – вид поперек оси моста; в – поперечное сечение; Н – высота подходной насыпи

В условиях сурового климата наибольшее распространение получили береговые опоры безростверкового типа на столбах и сваях-оболочках (рис. 5.13, 5.14). Конструкция такой опоры состоит из сборного железобетонного шкафного блока индустриального изготовления, монолитной насадки, буронабивных (буроопускных) столбов (рис. 5.13), свай-оболочек (рис. 5.14). Монолитную насадку выполняют высотой 1,2 м.

Рис. 5.13. Береговая опора безростверкового типа на столбах: а – вид вдоль оси; б – вид поперек оси моста; 1 – шкафной блок; 2 – монолитная насадка; 3 – буроопускной столб; 4 – опорная площадка; 5 – конус подходной насыпи Рис. 5.13. Береговая опора безростверкового типа на столбах: а – вид вдоль оси; б – вид поперек оси моста; 1 – шкафной блок; 2 – монолитная насадка; 3 – буроопускной столб; 4 – опорная площадка; 5 – конус подходной насыпи |  |

| Рис. 5.14. Береговая опора безростверкового типа на сваях-оболочках: а – вид вдоль оси; б – вид поперек оси моста |

Размеры насадки в плане определяют с учетом расположения столбов или оболочек, минимального расстояния между ними, а также геометрических параметров опорных частей. Для железнодорожных мостов применяют двух- и четырехстолбчатые береговые опоры.

Дата добавления: 2016-02-24 ; просмотров: 7468 ;

Источник

Конструктивные элементы промежуточных опор.

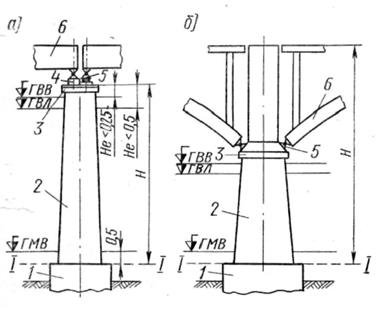

/ — фундамент; 2 — тело опоры; 3 — подферменная плита; 4 — подферменник; 5 — опорные части; 6 — пролетные строения

Промежуточные опоры (рис. 90, а) состоят из фундамента, тела опоры и оголовка. В оголовок входит подферменная плита и подферменники, на которые устанавливают опорные части пролетных строений. Верхняя поверхность подферменной плиты называется подферменной площадкой.

В некоторых конструкциях фундамент и тело опоры не выделяются в самостоятельные части. К ним относятся, например, опоры свайно-эстакадных мостов, состоящие из свай с расположенными на них насадками.

В шарнирных арочных мостах подферменная плита располагается под пятовыми опорными частями (рис. 90, б). В бесшарнирных арочных мостах, а также в рамных подферменная плита отсутствует, так как в таких системах опоры объединены с пролетными строениями монолитно.

Высотой опоры Н называют расстояние от верха опоры до обреза фундамента. На поймах рек, в путепроводах и эстакадах обрез фундамента располагают на уровне поверхности земли после: ее планировки (срезки). В руслах, а также на поймах блуждающих рек обрез фундамента обычно располагают на 0,5 м ниже горизонта меженных вод. В судоходных пролетах моста обеспечивают при этом минимальную глубину воды над уступами фундаментов согласно требованиям норм на судоходные габариты. Кроме того, обрез фундамента следует располагать на 0,25 м ниже нижней поверхности льда с учетом наиболее глубокого промерзания воды у опор.

Возвышение подферменной площадки над расчетным горизонтом высоких вод должно быть не менее 0,25 м, а над наивысшим уровнем ледохода — 0,5 м. Эти же размеры обычно соблюдают, назначая отметки пят арок (сводов).

Размер опоры по фасаду моста называется ее шириной. Ширина опоры у подферменной площадки зависит от размеров опорных частей пролетных строений.

Длиной опоры называется размер ее поперек моста. Длина зависит главным образом от габарита моста.

Источник

Промежуточные опоры.

Промежуточную опору можно условно разделить на три конструктивных элемента: подферменную плиту (оголовок), тело опоры, фундамент (рис. 2.7).

Рис. 2.7. Промежуточные опоры (быки):

а-каменный (бетонный) бык с водорезом; б-каменный (бетонный) бык с ледорезом; в-трубчато-телескопическая промежуточная опора (бык);1 — тело опоры; 2 — ледорез; 3 — водорез; 4 — фундамент;5 — подферменная плита.

Размеры оголовков в плане назначают из условия размещения опорных частей. Расстояние между осями опорных частей определяется типом пролетного строения и его длиной.

Высота опоры — расстояние от обреза фундамента до верха опоры— может изменяться от нескольких метров до десятков и даже сотен метров. Высота опоры моста зависит от требований норм подмостового габарита; высота опор виадуков — от рельефа местности; высота опор путепроводов определяется требованиями габарита приближения строений. Толщина оголовков массивных опор применяется 0,5—0,6 м. Верхняя часть оголовка, кроме площадок под опорные части, должна иметь уклоны не менее 1:10 для отвода воды. Оголовок имеет свесы вовсе стороны не менее 10 см, улучшающие архитектурный вид опоры. В ряде случаев целесообразно устраивать сборно-монолитные промежуточные опоры. В сборных опорах широко применяют железобетонные оболочки диаметром 0,6—0,3 м и даже 5 м. Надежность работы таких опор обеспечивается заполнением внутренних полостей бетоном до уровня высокой воды. В виадуках при высоте опор до 100 м успешно применяют контурные замкнутые блоки высотой 1—1,2 м с толщиной стенок 0,35 м без заполнения внутренней полости. На небольших реках с толщиной льда до 0,3 м сооружают свайно-эстакадные мосты с пролетным строением небольшой длины. Полносборные опоры таких мостов состоят из прямоугольных в сечениях свай и объединяющих их насадок (ригелей). Высота такой опоры 5—6 м. Очертание опоры в плане зависит от ее местоположения: в воде или на суходоле. Наиболее целесообразная для речных опор обтекаемая, т.е. закругленная форма сечения в плане. Промежуточные опоры, располагаемые на суше, имеют обычно прямоугольные очертания; при сооружении опор мостов отверстием до 15 м и высотой насыпи до 9 м применяют сборные конструкции из бетонных блоков весом от 3 до 4, 5 т, подферменные блоки — до 7 т. Блоки стандартных размеров изготавливают на заводе или полигоне, перевозят к месту установки железнодорожным транспортом и устанавливают краном. Швы между блоками заделывают цементным раствором.

В средних и больших мостах нашли применение различные виды сборных бетонных и железобетонных опор, таких как трубчато-телескопические, массивные из бетонных блоков, сборно-монолитные из железобетонных блоков, предварительно напряженные и др.

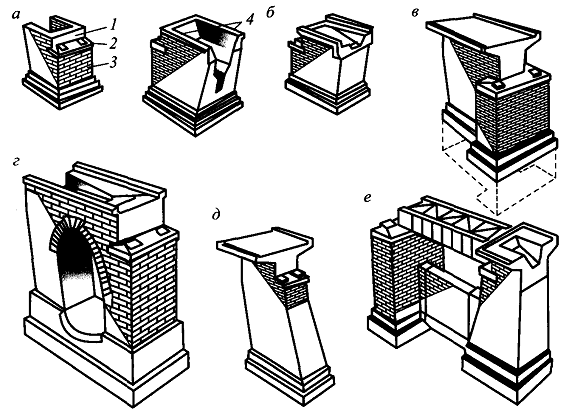

Концевые опоры.

Береговые (концевые) опоры — устои — предназначены для сопряжения моста с насыпью и опирания на них крайнего пролетного строения. Конструктивные формы устоев разнообразны (рис. 2.9). Условно конструкции устоев можно разделить на необсыпные и обсыпные. В необсыпных конус насыпи не выходит за переднюю грань и фундамент устоя. В обсыпных устоях насыпь смещена в сторону пролета, стесняя живое сечение реки. Обсыпные устои требуют меньшего расхода бетонной кладки, но их применение увеличивает длину моста. Обсыпные устои применяются в средних и больших мостах при высотах насыпи более 6 м. Необсыпные устои чаще применяются в малых мостах при высоте насыпи до 6 м. Окончательное решение принимается после технико-экономического сравнения различных вариантов.

Рис. 2.9. Концевые опоры (устои):

а — необсыпной устой; б — обсыпной устой; 1 — тело устоя;2 — подферменная плита; 3 — опорная часть; 4 — пролетное строение; 5 — фундамент; 6 — передняя стенка устоя; БН — бровка насыпи; ПР — отметка уровня подошвы рельса.

Основными конструктивными элементами устоя являются: подферменная плита (1), шкафная стенка (2), передняя стенка (3), конструкция, сопрягающая устой с насыпью подхода (5), фундамент (4).

Ширина устоя зависит от габарита проезжей части. Конструкция устоев существенно зависит от высоты насыпи.

Наиболее распространенными видами береговых опор, построенных в прежние годы, являются: устои с обратными стенками, массивные, тавровые, раздельные, с проемами, устои с откосными крыльями (рис.2.10).

Массивные устои имеют большие размеры по фасаду моста и большие объемы кладки, поэтому в последние годы применяются редко.

Устои сборно-монолитных конструкций устраивают из железобетонных контурных блоков с заполнением внутренней полости монолитным бетоном. Значительное снижение расхода материалов и повышение уровня сборности обеспечиваются применением свайных стоечных и рамных конструкций устоев.

Малые и средние мосты с пролетами до 20 м, путепроводы и эстакады строят преимущественно индустриальными способами с опорами в виде сборных свайных и столбчатых конструкций.В распространенных сборных железобетонных конструкциях свайно-эстакадных и стоечно-эстакадных железобетонных мостов опоры на 90—95 % сооружаютсяиз элементов промышленного изготовления, которыми являются сваи, стойки, насадки, шкафные и фундаментные блоки.

Рис. 2.10. Виды устоев:

а — с обратными стенками; б — массивный; в — Т-образный; г — с проемом; д — обсыпной; е — раздельный; 1 — шкафная стенка; 2 — подферменная плита; 3 — передняя стена; 4 — обратные стены; 5 — фундамент.

Кладка опор в атмосферных условиях постепенно разрушается. Вода, протекая через кладку, выщелачивает раствор и этим нарушает ее монолитность. В порах намокшей кладки при замерзании образуется лед, который, увеличиваясь в объеме на 0,9 %, отламывает наружные частицы камня. В результате многократного замораживания происходит выветривание кладки. Поэтому наружная поверхность капитальных опор должна быть защищена облицовкой из камней плотных и прочных пород, устойчивых противфизического разрушения. Облицовка крепким камнем защищает опоры и от механического воздействия плывущих льдин. Облицовка используется также и как архитектурный элемент.

Чтобы предотвратить попадание воды в кладку, открытые сверху плоскости опор защищают устройством каменных или бетонных сливов с уклоном. Боковые поверхности опор, соприкасающиеся с грунтом, покрывают битумной мастикой (обмазочная гидроизоляция). В балластном корыте устоев устраивается оклеенная гидроизоляция с обеспечением стока воды за устой. Во избежание скопления воды за устоем насыпь отсыпается дренирующим грунтом с устройством дренажей.

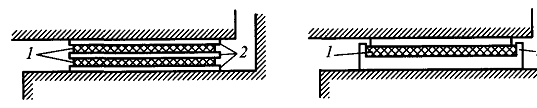

Опорные части.

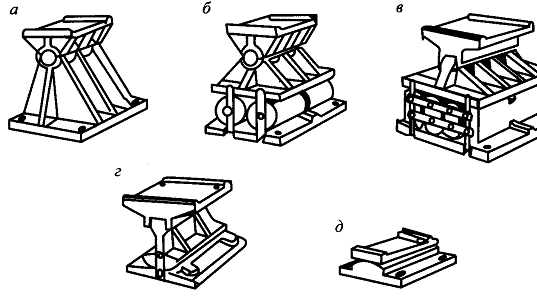

Опорные части мостов в зависимости от возложенных на них функций делятся на подвижные и неподвижные (рис.2.11и рис. 2.12).

Конструкция подвижных опорных частей должна удовлетворять следующим требованиям:

• обеспечивать свободное продольное перемещение опорного сечения пролетного строения, обусловленное деформацией от нагрузки или температурных воздействий;

• обеспечивать беспрепятственный поворот опорного сечения пролетного строения на угол А,, возникающий от изгиба пролетного строения;

• препятствовать смещению пролетного строения в поперечном к оси моста направлении;

• передавать сосредоточенные опорные давления с пролетного строения на опору, распределяя его на опорную площадку.

Конструкции неподвижных опорных частей должны обеспечивать беспрепятственный поворот опорного сечения, препятствовать смещению пролетного строения в поперечном к оси моста направлении, передавать сосредоточенные опорные усилия с пролетного строения на опору, распределяя его на опорную площадку, и, кроме того, фиксировать пролетное строение на опоре.

Рис. 2.11. Резиновые опорные части:

1 — стальные листы; 2 — резиновые прокладки; 3 — стальная обойма

Опорные части выполняют из различных материалов: стали, железобетона, резины и др. С целью снижения сил трения в опорных частях используют фторопласт или другие синтетические материалы. Для небольших пролетных строений (до 9 м) допускается устройство недорогих, простых в изготовлении и эксплуатации плоских опорных частей из стальных листов толщиной не менее 20 мм. В нижний стальной лист впрессовывается штырь диаметром 50 мм, а в верхнем листе просверливается круглое отверстие в неподвижной опорной части и вырезается овальное отверстие в подвижной.

Для пролетных строений пролетами 9—18 м используются опорные части тангенциального типа. Толщина стальных листов в этом случае должна быть не менее 50 мм; нижний лист обрабатывается по круговой кривой. Фиксация верхнего балансира, как и в плоских опорных частях, обеспечивается с помощью стального штыря, запрессованного в нижний балансир. Стальные опорные части выпускаются двух типов: литые и сварные.

Для опирания железобетонных пролетных строений длиной более 18 м и стальных более 25 м используются катковые опорные части. В зависимости от опорных реакций число катков может меняться от одного до четырех. Диаметр катков 100—200 мм.

Подвижные опорные части могут быть секторными. Для пролетных строений больших длин применяются шарнирно-катковые подвижные опорные части стаканного типа, в которых угол поворота обеспечивается деформацией резинового вкладыша, а продольное смещение — фторопластовой прокладкой, имеющей низкий коэффициент трения.

Рис. 2.12. Катковые опорные части:

а — неподвижная с шарниром; б — подвижная катковая; в — подвижная

со срезными катками; г — подвижная секторная; д — тангенциальная

Подвижная опорная часть со срезными катками

Подвижная опорная часть секторная

Неподвижная опорная часть с шарниром

В настоящее время наряду с традиционными металлическими опорными частями применяются опорные части из полимерных материалов. В зависимости от конструктивного оформления полимерные опорные части могут быть деформируемыми, скользящими и комбинированными. Полимерные опорные части обладают большими возможностями, чем стальные. Скользящие опорные части имеют антифрикционную прокладку из фторопласта. Комбинированные опорные части выполняются из резиновых и стальных элементов с включением фторопластовых прокладок. Однако в железнодорожных мостах, как правило, применяются более надежные стальные опорные части.

Возведение опор мостов.

В комплекс работ по постройке опор входят:

• разбивка осей опор;

• сооружение опор выше обреза фундамента;

Перед сооружением моста производятся работы по разбивке продольной оси моста, подходов к нему и осей опор. Положение осей надежно закрепляется на весь период строительства врытыми в землю выносными столбами.

Погружение свай при устройстве фундаментов может производиться посредством забивки. Для забивки свай применяют свайные молоты, краны, оборудование для подмыва. Для подержания сваебойного оборудования используются специальные строительные машины — копры.

Подмыв свай применяется в песчаных и гравелистых грунтах. Подмывные трубы располагаются либо центрально, либо с боков сваи. Подмывные трубы снабжены наконечниками. Под действием струи воды грунт у острия сваи разрыхляется, взмучивается и частицы его выносятся наружу с выходящей водой вдоль сваи, уменьшая трение грунта. В результате под действием слабых ударов молота свая погружается в пространство, вымытое под ее острием.

Вибропогружение свай производится с помощью вибратора, жестко прикрепленного к голове сваи. Для вибропогружения требуется копер и источник электроэнергии.

Завинчивание свай осуществляется с помощью кабестана, надеваемого на голову сваи.

Сооружение фундаментов из оболочек. Устройство фундаментов из готовых оболочек заключается в их погружении в грунт, удалении грунта из внутренней полости и заполнении оболочки бетоном.

Оболочки устанавливают отдельными секциями, соединяемыми фланцами на болтах или сваркой. Погружение оболочек осуществляется вибрационным способом. В результате работы вибропогружателя, прикрепленного к верхнему концу оболочки, создается вертикальная возмущающая сила, которая вызывает вибрацию оболочки и окружающего грунта, вследствие этого оболочка преодолевает лобовое сопротивление и погружается в грунт.

При погружении оболочки на глубину 3—5 м вибропогружатель снимается , а затем из внутренней полости оболочки выбирается грунт либо грейфером, либо способом гидромеханизации, и внутреннее пространство заполняется бетоном.

Бетонирование тела опор. Так как бетон до затвердевания является пластичным материалом, бетонные, бутобетонные и железнобетонные монолитные опоры сооружаются в опалубке.

Опалубка бывает 3 видов:

• стационарная деревянная опалубка, устраиваемая из заранее изго-товленных дощатых щитов;

• разборно-переставная металлическая или деревянная опалубка (инвентарная);

• подвижная (скользящая) дерево-металлическая опалубка, передвигаемая (поднимаемая) по мере бетонирования.

Транспортирование бетона организуется таким образом, чтобы не произошло расслоения бетонной смеси и чтобы к моменту укладки эта смесь не начала схватываться. Подача бетона к месту укладки должна производиться непрерывно, не задерживая бетонирование. Продолжительность транспортирования с момента выгрузки из бетономешалки до момента окончания уплотнения не должна превышать 1 час.

Технология бетонирования монолитных опор. Бетонирование производится непрерывно горизонтальными слоями на всей площади опоры в плане, с полным перекрытием одного слоя другим, до начала схватывания бетонной смеси обоих слоев. Высота свободного падения смеси не должна превышать 3 м; при большей высоте спуск бетонной смесиосуществляется по трубам или звеньевым хоботам.

Бетон должен быть уплотнен равномерно по всему телу. При сооружении бетонных и бутобетонных опор необходимо организовать работу так, чтобы кладка велась на всю высоту опор без перерыва, т.е. без устройства технологических швов.

Для ускорения твердения и повышения прочности бетона применяются следующие методы:

• использование цемента с повышенной активностью и повышенной

экзотермией (выделением тепла);

• применение жестких бетонов с В/Ц 0,35-0,45;

• введение в бетон ускорителей твердения;

• увеличение времени перемешивания бетонной смеси в бетоносме

Бетонирование при отрицательных температурах производится с использованием бетонов и растворов, твердеющих на морозе, или с предварительным подогревом составляющих бетонной смеси (воды, заполнителей), что обеспечивает бетону при его укладке положительную температуру. Преждевременное замерзание бетона до достижения им 70 % проектной прочности не допускается.

В зимних условиях при отрицательных температурах воздуха устройство бетонных и железобетонных монолитных опор осуществляетсяспособом термоса, т.е. в утепленной опалубке или под защитным покрытием.

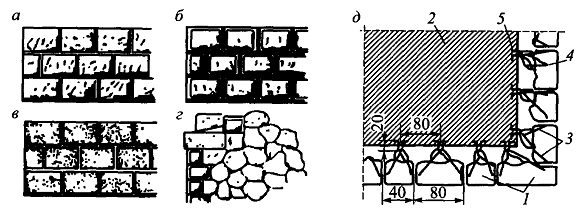

Устройство облицовки (рис. 2.13).

Рис. 2.13. Устройство облицовки опор:

а — в «шубу» (в прикол); б — в «шубу» с лентой; в — чистой (получистой) тески; г — в подбор; д — крепление блоков облицовки к телу опоры; 1 — блоки облицовки; 2 — кладка опоры; 3 — анкеры; 4 — проволока; 5 — петли

Для защиты поверхности бетонной, бутобетонной и железобетонной кладки опор применяются следующие виды облицовки:

• массивная — из естественного камня или бетонных блоков, кото

рые устанавливаются одновременно с кладкой сооружения;

• навесная — из естественного камня, бетонных блоков или же

лезобетонных плит, устанавливаемых после возведения ядра соору

• облицовка из тонких железобетонных плит — облицовка-опалубка,

которая устанавливается до возведения ядра кладки.

Наиболее распространенными каменными материалами для облицовки опор являются гранит, песчаник и плотный известняк. Лицевые грани камней обрабатываются различными способами: в «шубу», чистой и получистой тески, для малых мостов применяется циклопическая облицовка в подбор. При обработке в «шубу» облицовка имеет бугристую поверхность с впадинами и выпуклостями высотой от 15 до100мм.

Навесная облицовка устанавливается после окончания кладки опоры. Крепление естественных камней облицовки между собой и с ядром кладки осуществляется с помощью металлических анкеров. Каждый камень облицовки крепится к кладке не менее чем в двух точках. Установка облицовочных камней производится на клиньях на высоту одногоряда, после чего камни скрепляются между собой и с ядром кладки.

Следующий ряд облицовки ставится после закрепления нижнего ряда изаполнения раствором или бетоном промежутков между камнями и ядром. Бетонные блоки для навесной облицовки делаются толщиной неменее 20 см. Для облицовки опор используются бетонные блоки и плиты с гранитной крошкой. Для заполнения швов между камнями облицовки употребляются портландцементный раствор.

Тонкие железобетонные облицовочные плиты, используемые в качестве опалубки, имеют толщину не менее 8 см и армируются по расчету на давление бетона. Это наиболее современный и распространенный в новом строительстве вид облицовки.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Назначение концевых опор моста (устоев).

2. Назначение промежуточных опор (быков).

3. Из каких конструктивных элементов состоит промежуточная опора

4. Из каких конструктивных элементов состоит береговая опора (устой).

5. Перечислить виды устоев, особенности конструкций.

6. Чем отличаются необсыпные устои от обсыпных.

7. Дать определения, что называется «основанием», «фундаментом»,

8. Классификация фундаментов.

9. Фундаменты мелкого заложения.

10. Свайные фундаменты.

12. Что называется ростверком и какие они бывают.

13. Фундаменты глубокого заложения.

14. Виды облицовки опор капитальных мостов.

Стальные мосты.

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰).

Папиллярные узоры пальцев рук — маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни.

Источник