- Особенности проектирования канализационных систем: борьба с шумом, устройство вентиляционных трубопроводов

- Особенности проектирования канализационных систем: борьба с шумом, устройство вентиляционных трубопроводов

- Причины шума канализационных систем

- Факторы, влияющие на уровень шума канализационных систем

- Вентиляционные трубопроводы

- Литература

- Комментарии

- Рекомендации по устройству вытяжных частей стояков

Особенности проектирования канализационных систем: борьба с шумом, устройство вентиляционных трубопроводов

Specifics of Sewer Systems Design: Noise Control, Construction of Ventilation Pipelines

Keywords: discharge stack, noise level, noise absorbing characteristics

One of the important indicators of quality of inside utility systems is noise level in the system. High noise level inside a room has a significant impact on physical and mental condition of people. This article presents the main reasons for occurrence of noise in inside sewer systems, solutions that reduce the noise level, and interrelation of these solutions with ventilation of discharge stacks.

Одним из важных показателей качества внутридомовых инженерных систем является уровень шума системы. Повышенный уровень шума в помещении оказывает существенное влияние на физическое и психическое состояние людей. В данной статье изложены основные причины возникновения шума в системах внутренней канализации, решения, обеспечивающие снижение уровня шума и взаимосвязь данных решений с обеспечением вентиляции канализационных стояков.

Особенности проектирования канализационных систем: борьба с шумом, устройство вентиляционных трубопроводов

Одним из важных показателей качества внутридомовых инженерных систем является уровень шума системы. Повышенный уровень шума в помещении оказывает существенное влияние на физическое и психическое состояние людей. В данной статье изложены основные причины возникновения шума в системах внутренней канализации, решения, обеспечивающие снижение уровня шума и взаимосвязь данных решений с обеспечением вентиляции канализационных стояков.

Причины шума канализационных систем

Основными причинами возникновения шума в канализационных стояках и трубах являются:

- ударный шум на вертикальных участках, возникающий вследствие ударов сливаемой жидкости о стенки стояка;

- ударный шум на горизонтальных участках, возникающий из-за ударов сточной воды о стенки горизонтально направленных отвод-ных трубопроводов при изменении направления движения;

- вибрация стояка от падения сливаемой жидкости;

- шум, возникающий из-за всасывания воздуха и/или из-за сжатия под воздействием веса сточных вод в стояке.

Большая часть мощности шума передается от стенки трубы в помещения квартиры по воздуху. Кроме того, вибрация передается от труб к строительным конструкциям здания через крепления канализационных труб.

Исходя из сказанного выше, можно установить, что величина уровня шума канализационных систем зависит: от характеристики хомутов крепления, от гидравлических характеристик системы (угол и сечение тройников и отводов), от типа системы (вентилируемая или невентилируемая) и от того, насколько правильно она спроектирована и смонтирована, а также от материалов, использованных в конструкции здания.

Кроме того, уровень шума зависит от физических характеристик труб и фитингов, а именно:

- от веса;

- от эластичности и геометрических размеров (в первую очередь от толщины стенки);

- от способности к амортизации и гашению механических колебаний, которые зависят от состава материала трубы (или комбинации нескольких материалов).

Нормативные требования

Согласно нормативному документу СН 2.2.4/2.1.8.562–96 [1], регламентирующему уровень шума в помещениях, допустимый уровень шума в ночное время (с 23 до 7 ч утра) 30 дБ. Такой же уровень шума установлен и европейским документом DIN4109 [2], а по еще более строгой норме VDI 4100[3] для 3-й степени шумозащиты он не должен превышать 25 дБ. Добиться такого уровня шума даже в грамотно спроектированной канализационной системе с использованием обычных пластиковых труб чаще всего невозможно. Поэтому для объектов, к которым предъявляются повышенные требования по комфорту проживания, рекомендуется использовать системы внутренней канализации с пониженным уровнем шума.

В конечном счете, для того чтобы уменьшить уровень шума канализационных систем, необходимо:

- выбрать трубу с высокими шумопоглощающими характеристиками,

- правильно спроектировать и смонтировать канализационную систему.

Факторы, влияющие на уровень шума канализационных систем

Существует целый ряд параметров системы, изменяя которые можно влиять на уровень шума системы. Рассмотрим некоторые из них.

В первую очередь уровень шума зависит от величины расхода стоков, т. е. от объема и скорости течения жидкости (табл. 1).

Видно, что при увеличении расхода воды в два раза уровень шума повышается на 3дБ, или в 1,41 раза.

Увеличение диаметра канализационного стояка приводит к снижению риска возникновения сифонного эффекта (срыву гидравлического затвора), но при этом повышается уровень шума. Поэтажные отводы могут присоединяться под различными углами (87,3°, 67,3°, 45° и т. п.). Меняя угол входа жидкости в стояк, можно уменьшить или увеличить пропускную способность канализационного стояка. Однако в то же время увеличивается или уменьшается уровень шума системы. Рассмотрим различные варианты присоединения поэтажных отводов.

Вариант А

Прямой отвод характеризуется углами 87–88,5°, является наиболее рекомендуемым решением, так как способствует циркуляции воздуха, обеспечивает низкую скорость потока и наиболее низкий уровень шума по сравнению с другими решениями.

Вариант Б

Угловой отвод характеризуется меньшими углами (например, 45°), обеспечивает более высокий расход (примерно на 30 % больше, чем в варианте А), но не рекомендуется к применению, так как ограничивает циркуляцию воздуха и увеличивает уровень шума.

Вариант В

Угловой отвод с уменьшением диаметра должен быть по возможности исключен при проектировании, так как при его применении возрастает риск сифонажа и возрастает уровень шума.

Вентиляционные трубопроводы

Вентиляционные трубопроводы состоят преимущественно из вертикально расположенных труб, соединенных с канализационной сетью. Вентиляция сводит к минимуму разницу в давлении по высоте стояка при сливе и гарантирует оптимальную работу системы.

Согласно СП 30.13330 [4] «Вытяжная часть канализационного стояка выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту:

- 0,2 м от плоской неэксплуатируемой и скатной кровли;

- 0,1 м от обреза сборной вентиляционной шахты.

Шахта должна быть удалена не менее чем на 4 м от открываемых окон и балконов.

Диаметр вытяжной части одиночного стояка должен быть равен диаметру его сточной части.

При объединении группы стояков в один вытяжной стояк диаметр общего стояка и диаметры присоединяемых участков следует принимать равными наибольшему диаметру стояка из объединяемой группы».

Существует три основные схемы вентиляции внутренних канализационных систем:

- с прямой вентиляцией,

- с прямой параллельной и косвенной параллельной вентиляцией,

- с вторичной вентиляцией.

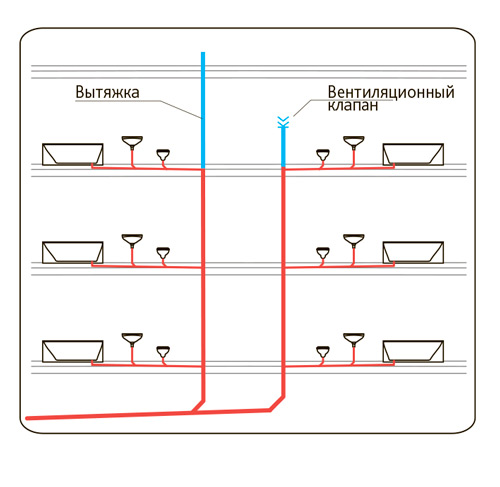

Канализационная система с прямой вентиляцией

Канализационная система с прямой вентиляцией – самая дешевая и самая распространенная. Вентиляция обеспечивается благодаря выходу канализационного стояка выше уровня кровли. В качестве альтернативы можно использовать вентиляционные клапаны, которые пропускают воздух из помещения в стояк, но предотвращают попадание неприятных запахов в помещение, клапаны могут размещаться в чердачном помещении.

Особенности системы с прямой вентиляцией:

- самая простая и экономичная система;

- предотвращает эффект всасывания из сифонов, но не эффект выталкивания.

В то время как падение давления вверху компенсируется притоком нового воздуха через вытяжку, увеличение давления внизу стояка не может быть скомпенсировано.

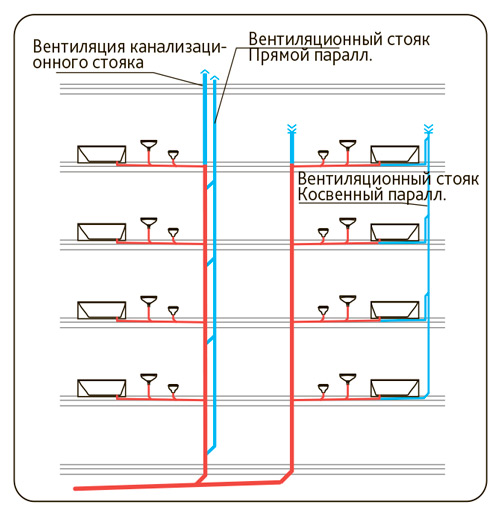

Канализационные системы с прямой параллельной и косвенной параллельной вентиляцией

Данная система состоит из вентиляционного стояка, проложенного параллельно канализационному. В системе с прямой параллельной вентиляцией вентиляционный стояк присоединен к канализационному, а при косвенной параллельной вентиляции вентиляционный стояк соединен с отводами. В обоих случаях вентиляционный стояк выводится на уровень крыши (вытяжка) или же имеет вентиляционный клапан. В зависимости от количества этажей вентиляционный стояк может иметь промежуточные соединения с канализационным стояком, которые гарантируют лучшую циркуляцию воздуха внутри сети.

|

|

|

Особенности параллельной вентиляционной системы:

- система дороже, чем система первичной вентиляции;

- пригодна для установки в двух- и более этажных зданиях;

- при равных диаметрах вентиляционных систем здесь возможно увеличить расход стоков на 30–40 % по сравнению с первичной вентиляционной системой;

- если параллельная вентиляция прямая, то длина отводов должна быть не более 4 м и наклон должен быть не менее 1 %;

- если параллельная вентиляция косвенная, то отводы могут достигать 10 м, а минимальный наклон должен быть 0,5 %.

Канализационные системы с вторичной вентиляцией

Эта система состоит из вентиляционного стояка, проходящего параллельно канализационному стояку. К вентиляционному стояку подсоединена сеть вентиляционных отводов, соединяющая стояк со всеми сантехприборами. Как правило, канализационный стояк выводится на уровень крыши (вытяжка) или же имеет вентиляционный клапан. Как и в системах параллельной вентиляции, в зависимости от количества этажей, вентиляционный стояк может иметь промежуточные соединения с канализационным стояком для обеспечения лучшей циркуляции воздуха в сети.

Особенности вторичной вентиляционной системы:

- система дороже, чем первые две системы, поскольку в ней задействуется большее количество материала и она сложнее по устройству;

- пригодна для установки в высотных зданиях, где слив воды часто происходит одновременно из многих сантехприборов;

- система может быть применена только в тех случаях, когда сантехприборы и стояки расположены по одной стене, поскольку окна, двери, углы могут помешать функционированию системы;

- как и в случае с параллельной вентиляционной системой, можно увеличить расход стоков в канализационных стояках на 30–40 % по сравнению с первичной системой вентиляции и на 50 % расход воды в отводах;

- длина отводов может достигать 10 м, а минимальный уклон должен быть 0,5 %.

Выбор оптимальной системы вентиляции канализационных стояков, тщательный подбор материалов труб, крепежной системы и геометрических характеристик системы позволят обеспечить ее бесшумную работу.

Литература

- СН 2.2.4/2.1.8.562–96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». М., 1996.

- DIN4109 Sound insulation in buildings («Звукоизоляция в строительстве»).

- VDI 4100–2012 Sound insulation between rooms in buildings («Звуковая изоляция между комнатами в зданиях»).

- СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01–85*» (с поправкой). М., 2016.

Материал предоставлен компанией «СИНИКОН».

Источник

Комментарии

По СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»

6.6.12 Высоту дымовых труб, считая от колосниковой решетки до устья, следует принимать не менее 5 м.

Высоту дымовых труб, размещаемых на расстоянии, равном или большем высоты сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать:

не менее 500 мм — над плоской кровлей;

не менее 500 мм — над коньком кровли или парапетом при расположении трубы на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета;

не ниже конька кровли или парапета — при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька или парапета;

не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, — при расположении дымовой трубы от конька на расстоянии более 3 м.

Дымовые трубы следует выводить выше кровли более высоких зданий, пристроенных к зданию с печным отоплением.

Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми трубами, следует принимать равной высоте этих труб.

для скатной кровли смотрим (для понимания) СП 31-106-2002 «Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов» рисунки 7.7, 7.8 и 7.9

по СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»

17.18. Сети бытовой и производственной канализации, отводящие сточные воды в наружную канализационную сеть, должны вентилироваться через стояки, вытяжная часть которых выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту, м:

от плоской неэксплуатируемой кровли . 0,3

» скатной кровли . 0,5

» эксплуатируемой кровли . 3

» обреза сборной вентиляционной шахты . 0,1

Выводимые выше кровли вытяжные части канализационных стояков следует размещать от открываемых окон и балконов на расстоянии не менее 4 м (по горизонтали).

Флюгарки на вентиляционных стояках предусматривать не требуется.

17.19. Не допускается соединять вытяжную часть канализационных стояков с вентиляционными системами и дымоходами.

Источник

Рекомендации по устройству вытяжных частей стояков

Для устранения причин обмерзания вытяжных частей стояков наиболее очевидным представляется увеличение температуры поверхности труб вытяжек с тем, чтобы обеспечить условие |tн/tв|≤1. Однако обогрев этих труб (например, электрообогрев) в данном случае оказывается неприемлемым по экономическим соображениям из-за большого числа вытяжных частей.

Задача могла бы быть решена снижением влажности воздуха в вытяжной части стояка. Для этого необходимо не допустить поступления загрязненного воздуха из наружной сети канализации в вытяжные части стояков, что достигается устройством гидравлического затвора на канализационном выпуске из здания. Однако при этом повышается вероятность образования засоров в канализационных выпусках и, кроме того, не обеспечивается вентиляция наружной сети.

Наиболее простым мероприятием по ликвидации обмерзания вытяжных частей является уменьшение их теплопередающей поверхности, что достигается уменьшением высоты вытяжных частей над кровлей здания.

Для того чтобы вытяжная часть не работала как водосточная воронка и для соблюдения условий качественной заделки рулонной кровли, высота вытяжной части должна быть не менее 150—200 мм (нормами рекомендуется 500 мм). Неустановившийся характер изменения температур воздуха в вытяжных частях одиночных стояков не позволяет рассчитать высоту вытяжной части с достаточной степенью точности. Поэтому оптимальная высота вытяжной части выявлялась экспериментально на натурных объектах в климатических условиях Москвы и Челябинска.

В Москве с этой целью на кровле 5-этажного жилого дома были устроены вытяжные части высотой 150, 200 и 250 мм из асбестоцементных труб диаметром 100 мм. Дом имеет совмещенную кровлю. Исследования проводились с января по март 1973 г. при температуре наружного воздуха до —30°С.

В Челябинске исследовались вытяжные части из полиэтиленовых труб диаметром 100 и высотой 120—150 мм на плоской кровле 9-этажного жилого дома; две экспериментальные вытяжки высотой 120 мм были устроены в 10 см от стенки лифтовой шахты. Дом имеет неотапливаемый чердак. Исследования проводились зимой 1971 и 1972 гг. совместно с трестом Южуралсантехмонтаж при температурах наружного воздуха от —30 до —48° С.

При исследованиях определялись: интенсивность снегообразования на внутренней поверхности укороченных вытяжных частей, а также влияние снежного покрова на кровле здания на состояние вытяжных частей.

Результаты наблюдений полностью подтвердили сделанный вывод о том, что с уменьшением теплопередающей поверхности вытяжных частей устраняется опасность их обмерзания. Так, за время наблюдений в Москве не отмечено ни одного случая не только снего-, но и инееобразования на внутренней поверхности экспериментальных вытяжных частей; они оставались совершенно чистыми даже при температурах наружного воздуха —30° С. На торцах труб образуется снежная корона, но живое сечение их не уменьшается. В то же время за указанный период вытяжные части высотой 700 мм на кровле того же дома находились в стадии обмерзания уже при температуре —15° С.

Весьма интересные результаты получены в Челябинске в условиях снежной и суровой зимы 1971—1972 гг. В январе 1972 г. температура наружного воздуха лишь в отдельные дни повышалась до —25° С; в основном же держалась на отметке —30° С, а иногда опускалась до —48° С. Наблюдения показали, что, несмотря на столь суровые условия, экспериментальные вытяжки нормально функционировали (на них не образовался даже иней), в то время как три вытяжные части высотой 700—1700 мм на кровле того же здания полностью замерзли, а остальные находились на разных стадиях обмерзания. При этом экспериментальные вытяжные части, расположенные вдали от ограждающих и выступающих частей кровли, не занесены снегом. Две вытяжные части высотой 120 мм, расположенные около стенки лифтовой шахты, где образовался снежный занос (сугроб) высотой 250—300 мм, находились в его центре, но нормально функционировали. На их внутренней поверхности также не обнаружено даже следов инея.

Устройство вытяжных частей высотой 200 мм можно рекомендовать для зданий с совмещенными кровлями.

Согласно данным СНиП II-A.6-72 «Строительная климатология и геофизика. Основные положения проектирования», в нашей стране лишь в 20 (из 145) краях и областях расчетная зимняз температура ниже, чем в Челябинске (—32°С), и только в некоторых районах Якутской АССР,средняя температура воздуха в зимнее время ниже —40° С; районов с высотой максимального суточного снежного покрова 200 мм и более у нас нет. Кроме того, по нашим шестилетним наблюдениям, на плоских кровлях зданий, вдали от их ограждающих и выступающих частей, снежный покров практически отсутствует.

Приведенные соображения позволяют рекомендовать устройство укороченных вытяжных частей стояков на объектах большей части территории Советского Союза.

Устройство укороченных вытяжных частей стояков нельзя рекомендовать для зданий с эксплуатируемыми кровлями, на которых канализационные газы должны быть удалены из зоны дыхания людей. В соответствии с требованиями СНиП П-30-76 высота вытяжной части на эксплуатируемых кровлях должна быть 3 м, однако вытяжная часть такой высоты имеет чрезмерно большую теплопередающую поверхность.

Следует отметить, что большое количество вытяжных частей ухудшает техническое состояние кровли зданий. В некоторых проектах лечебных зданий на кровле длиной 70 м бывает сосредоточено до 50 вытяжных частей канализационных стояков. Объединение поверху нескольких стояков одной вытяжной частью может исключить поступление наружного воздуха в стояк. Этот вывод основывается на малой вероятности одновременного транспортирования жидкости сразу по всем стоякам, входящим в объединяемую группу. Анализ с помощью закономерностей теории вероятности позволяет сделать вывод о том, что вероятность одновременной работы трех канализационных стояков весьма мала и практически равна нулю при объединении пяти и более стояков одной вытяжной частью. При этом амплитуда отклонения минимальных температур воздуха от средних значений будет тем меньше, чем большее число стояков объединяется одной вытяжной частью. Иными словами, при увеличении числа объединяемых поверху канализационных стояков стабильнее становится температурный режим в объединяющей их вытяжной части, в которой температура воздуха будет стремиться к температуре воздуха в помещении (18—20°С).

Экспериментальные исследования вытяжных частей, объединяющих группу стояков, проводились зимой 1971 и 1972 гг. на двух натурных объектах в Москве. Первый из них — дом гостиничного типа — имеет 16 жилых этажей, эксплуатируемые подвал и технический чердак. Высота канализационных стояков в здании 60 м. Каждая квартира имеет четыре санитарных прибора: унитаз «Компакт», ванну, умывальник и мойку. В техническом чердаке четыре группы канализационных стояков объединены четырьмя вытяжками. Эксперименты проводились с двумя группами стояков, состоящими из 11 стояков, объединенных вытяжной частью диаметром 200 мм, и из пяти стояков, также объединенных одной вытяжной частью диаметром 200 мм.

Второй объект — 14-этажный жилой дом — имеет чердак высотой 1,4 м. В чердаке объединяются: группа из трех канализационных стояков вытяжной частью диаметром 150 мм и отдельно четыре канализационных стояка — такой же вытяжной частью.

В процессе экспериментов фиксировалась температура воздуха в вытяжной части стояка, а также велись наблюдения за процессом снегообразования в экспериментальных вытяжных частях.

На первом объекте запись температур производилась непрерывно с 19 января по 21 февраля 1971 г. (34 сут), с 5 января по 3 февраля и с 25 февраля по 13 марта 1972 г. (48 сут), а на втором — с 7 февраля по 12 марта 1972 г. (35 сут).

Результаты экспериментов в субботние и воскресные дни, характеризующиеся максимальным водоотведением, представлены графиками на рис. 25. Следует подчеркнуть, что графики для всех экспериментальных вытяжных частей, объединяющих группы стояков, носят совершенно аналогичный характер. На этих графиках отсутствуют пики, соответствующие отрицательным температурам, которые характерны для графиков изменения температур воздуха в вытяжных частях одиночных стояков. Приведенные графики свидетельствуют о стабильности температурного режима воздуха в экспериментальной вытяжной части и показывают, что температура в вытяжных частях примерно равна температуре воз» духа в помещении. Следует обратить также внимание и на независимость этой температуры от температуры наружного воздуха (кривая 2).

Снегообразования в экспериментальных вытяжных частях не наблюдалось.

Надежная работа экспериментальных систем канализации подтвердила высказанное ранее положение о том, что вероятность одновременного транспортирования жидкости сразу по всем объединяемым стоякам очень мала. Следовательно, расход воздуха, необходимый для компенсации эжектирующей способности жидкости, поступает вслед за этой жидкостью не из атмосферы, а из стояков, которые в данный момент свободны от жидкости. Отсюда следует вывод, что вытяжная часть, объединяющая группу стояков, служит только целям вентиляции наружной сети, и, таким образом, система канализации со стояками, объединенными поверху, может нормально функционировать без вытяжной части.

Для подтверждения этого вывода были проведены в двух режимах экспериментальные исследования пропускной способности одного из 11 объединенных стояков системы канализации при открытой и при закрытой вытяжной части.

При экспресс-испытаниях расход воды задавался опорожнением в стояк полностью заполненной ванны с расходом жидкости 1,1 л/с. При замере разрежений была учтена установленная закономерность о возникновении максимальных, разрежений непосредственно под сжатым сечением стояка, что значительно упрощает проведение экспериментальных работ в натурных условиях. Максимальные разрежения возникают: при открытой вытяжной части — в сечении стояка, ближайшем по вертикали .к точке входа в него жидкости (т. е. в расположенном ниже этаже, см. рис. 17); при закрытой вытяжной части — в верхнем этаже здания. Разрежения замерялись с помощью мановакуумметра по методике, описанной в п. 1 главы III, по понижению уровня воды в гидравлическом затворе унитаза: при открытой вытяжной части — на 15-м этаже при опорожнении ванны на 16-м; при закрытой вытяжной части — на 16-м этаже при опорожнении ванны на этом же этаже.

Чтобы исключить срыв затворов у мойки и умывальника, присоединенных к стояку в том же сечении, чаши этих приборов заполнялись водой. Замеренная величина разрежений в том и другом случаях составила 14—15 мм вод. ст. (137—147 Па).

Если бы экспериментальный стояк работал как невентилируемый, величина разрежений в нем превысила бы 70 мм вод. ст., о чем свидетельствуют данные табл. 10.

Как указано выше, величина разрежений в обоих случаях фиксировалась при опорожнении в стояк ванны, расположенной в 16-м этаже. Однако при этом не исключается возможность сброса сточной жидкости по экспериментальному стояку от приборов, расположенных в других этажах. На это указывает и величина замеренных разрежений (14—15 мм вод. ст.), которая в данной системе канализации соответствует расходу жидкости в количестве 1,5—2 л/с.

Поскольку решение об отказе от вытяжной части для группы объединяемых стояков в системах канализации многоэтажных зданий является весьма серьезным, надежность таких систем исследована нами в режиме длительной эксплуатации в периоды с 30 июня по 9 июля и с 22 по 29 июля 1971 г. Величина разрежений в периоды исследований записывалась с помощью двух тягонапоромеров, присоединенных к сборному трубопроводу.

Максимальная величина разрежений за указанный период не превысила 8 мм вод. ст., максимальная величина давления — 1 мм вод. ст.

На основании результатов исследований можно рекомендовать конструкцию без вытяжной части: для группы объединяемых поверху стояков в зданиях с эксплуатируемыми кровлями; в зданиях каскадной конструкции, когда кровля одной секции расположена под открываемыми окнами и балконными дверями другой, а также в тех случаях, когда невозможно устройство вытяжной части стояка.

Вытяжные части следует устраивать для обеспечения вентиляции наружных сетей канализации. При объединении группы стояков одной вытяжной частью практически исключается возможность ее обмерзания, но даже если такую возможность допустить, надежность системы канализации не уменьшается.

Следует подчеркнуть, что объединению подлежат не менее четырех-пяти стояков; при увеличении их числа надежность системы канализации повышается.

При объединении поверху группы стояков одной вытяжной частью необходимо определить диаметры участков сборного трубопровода, а также выбрать место расположения единой вытяжной части, объединяющей эту группу. Кроме того, дополнительно следует определить влияние такого решения на режим вентиляции наружной канализационной сети.

Вопрос об определении диаметров отдельных участков сборного трубопровода решается следующим образом. Каждый рассматриваемый участок этого трубопровода должен пропустить количество воздуха, необходимое для удовлетворения эжектирующей способности жидкости, движущейся на расчетном участке системы канализации здания. Исходя из этих условий, диаметр участков сборного трубопровода, мм, зависит от величины расчетного расхода сточной жидкости и условий ее входа в канализационные стояки и может быть определен по формуле

где qж — расход сточной жидкости на расчетном участке, л/с; k — коэффициент, зависящий от угла входа жидкости в стояки; при угле 90° k=53; при 60° k=44; при 45° k=40.

Диаметр вытяжной части может быть без расчета принят равным наибольшему диаметру одного из участков сборного трубопровода.

При объединении одной вытяжной частью группы объединяемых поверху стояков необходимо обеспечивать доступ воздуха по кратчайшему пути в любой стояк. Очевидно, что оптимальным вариантом при этом является кольцевание группы стояков сборным трубопроводом. При невозможности кольцевания сборного трубопровода стояки следует объединять в линию и единую вытяжную часть устраивать в центре этой линии. При этом к вытяжной части будет поступать одинаковое количество воздуха с обеих сторон линии, что будет способствовать снижению потерь давления воздуха. Для обеспечения стока конденсата участки сборного трубопровода следует прокладывать с уклоном в сторону канализационных стояков.

Для оценки влияния, которое оказывает объединение группы стояков одной вытяжной частью на режим вентиляции наружных сетей, нами в зимнее и летнее время Д972 г. совместно с отделом инженерного оборудования Экспериментальной базы МНИИТЭП выполнены замеры расходов воздуха в вытяжных частях зданий различной этажности. Расход воздуха определялся по его скорости, замеренной крыльчатым анемометром на струнной оси, и площади живого сечения вытяжной части стояков. Эксперименты проводились в Москве на зданиях высотой 2, 3, 4, 5, 6, 12, 16, 25 и 30 этажей. По их результатам (табл. 12) строились кривые распределения, в соответствии с которыми за характерный принимался среднечасовой расход воздуха, наиболее часто повторяющийся на данном объекте (математическое ожидание расхода).

Как следует из табл. 12, этажность здания не определяет величину расхода воздуха, выходящего в атмосферу по канализационным стоякам, что, очевидно, является следствием различных величин гидравлических сопротивлений в канализационных системах зданий. Тем не менее общая тенденция, выраженная уравнениями (5) и (6), сохраняется. Следует отметить существенное увеличение расхода воздуха в зимнее время.

В табл. 13 представлены результаты замеров расхода воздуха в вытяжных частях, объединяющих группы канализационных стояков в 16-этажных зданиях. Эти данные свидетельствуют о том, что расход воздуха, проходящего по вытяжной части, объединяющей n стояков, незначительно меньше расхода, проходящего по n одиночным стоякам. Следовательно, объединение группы стояков одной вытяжной частью практически не влияет на кратность воздухообмена в наружной сети.

Располагая данными о величинах расхода воздуха, выходящего из вытяжных частей различных конструкций, можно определить число стояков, обеспечивающих с любой кратностью воздухообмен в наружной канализационной сети.

Емкость вентилируемого участка сети с расположенными на нем канализационными колодцами находится из выражения

где D1c, D2c, Dnc, f1c, f2c, fnc — диаметры и протяженность различных участков вентилируемой сети, м; D1k, D2k, Dnk, h1k, h2k, hnk — диаметры и высота канализационных колодцев, расположенных на вентилируемых участках, м; k — коэффициент кратности воздухообмена в сети.

Для обеспечения вентиляции расчетного участка сети необходимо следующее количество вытяжных частей стояков:

где Q — производительность одной вытяжной части данной конструкция, м 3 /сут.

Очевидно, что для расчетов следует принимать минимальную производительность вытяжных частей. Для одиночных стояков Q принимается равной 18—20 м 3 /ч; для группы из трех стояков — 35 м 3 /ч; из четырех стояков — 60 м 3 /ч; из пяти стояков — 120—155 м 3 /ч; из одиннадцати стояков — 240—280 м 3 /ч. При этом нужно учитывать, что одиночные стояки примерно 16 ч в сутки работают на выброс воздуха в атмосферу и 8 ч в сутки — на приток, а вытяжные части, объединяющие группу стояков, круглосуточно работают в режиме вентиляции сети. Отсюда суточный расход воздуха составляет: для одиночных стояков — 320 м 3 /сут; для группы из 3—4 стояков — 800—1500 м 3 /сут; для группы из 5 стояков и более — 2000 м 3 /сут.

В формуле (67) неизвестной величиной является коэффициент суточной кратности воздухообмена k. Если принять k=100, нетрудно рассчитать, что для вентиляции сети диаметром 500 мм длиной 1000 м, на которой расположены 10 колодцев диаметром 1000 мм, высотой 2 м, нужно 12 вытяжных частей одиночных стояков. Этот расчет до известной степени условен. Однако он дает возможность понять, что даже 100-кратный суточный воздухообмен в наружной сети обеспечивается относительно небольшим числом канализационных стояков.

В городских условиях при высокой плотности застройки отказ от устройства вытяжной части (например, в системах с невентилируемыми стояками) или при объединении группы стояков без вытяжной части в системах канализаций отдельных зданий не может существенно повлиять на вентиляцию наружной сети. В сельских населенных местах, где преобладает малоэтажная застройка и возможно применение только невентилируемых канализационных стояков, необходимо предусматривать меры по вентиляции канализационной сети. Проще всего в этом случае в каждом типовом здании устраивать по одному стояку, сообщающемуся с атмосферой.

При устройстве укороченных вытяжных частей экономится

0,3 м трубы на каждом стояке. При объединении группы стояков одной вытяжной частью достигается повышение надежности систем канализации зданий; улучшается техническое состояние и эстетический вид кровли здания; более интенсивно протекает процесс вентиляции наружных канализационных сетей; сокращается количество типоразмеров плит перекрытий для устройства кровли здания. Наряду с этим увеличивается протяженность канализационных трубопроводов в чердаке. Удорожание системы при этом зависит от расстояния между объединяемыми стояками и высоты чердака. Анализ 30 каталожных проектов МНИИТЭП, в которых принято решение об объединении поверху канализационных стояков, позволяет сделать вывод о том, что удорожание составляет от 0,95 до 2,6 коп. на 1 м 2 жилой площади. Это удорожание компенсируется снижением затрат на эксплуатацию кровли, а также преимуществами, указанными выше.

Источник