- Девять не самых известных картин про учителей и учеников

- «Школьный учитель»

- Ян Стен , 1665 год

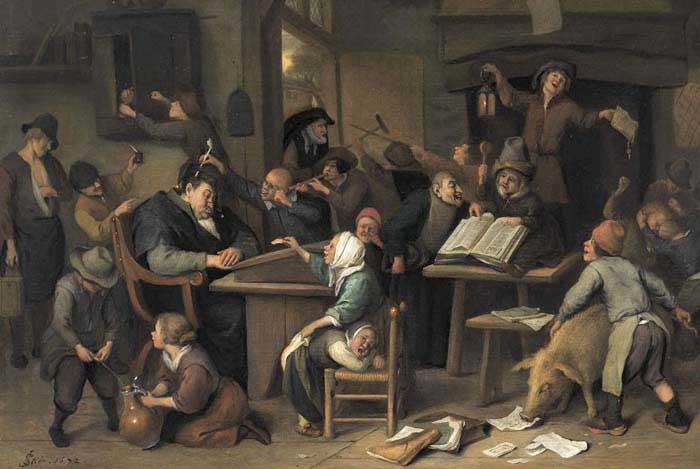

- «Класс со спящим учителем»

- Ян Стен , 1672 год

- «Школа дамы»

- Томас Уэбстер , 1845 год

- «Сельская бесплатная школа»

- Александр Морозов , 1865 год

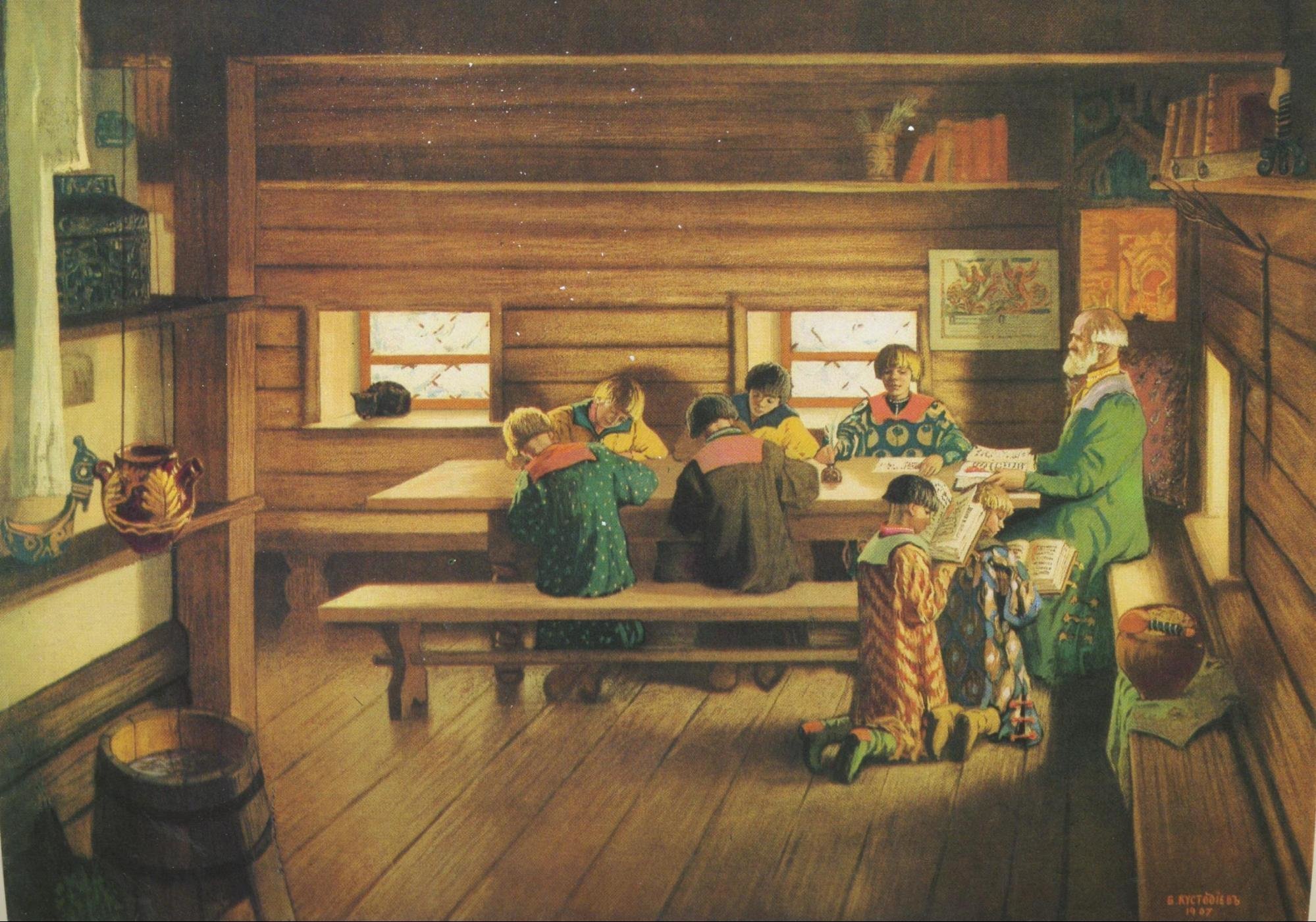

- «Земская школа в Московской Руси»

- Борис Кустодиев, 1907 год

- «В классе»

- Франческо Бергамини, между 1833 и 1883 годами

- «Начальная школа»

- Магнус Энкель , 1899 год

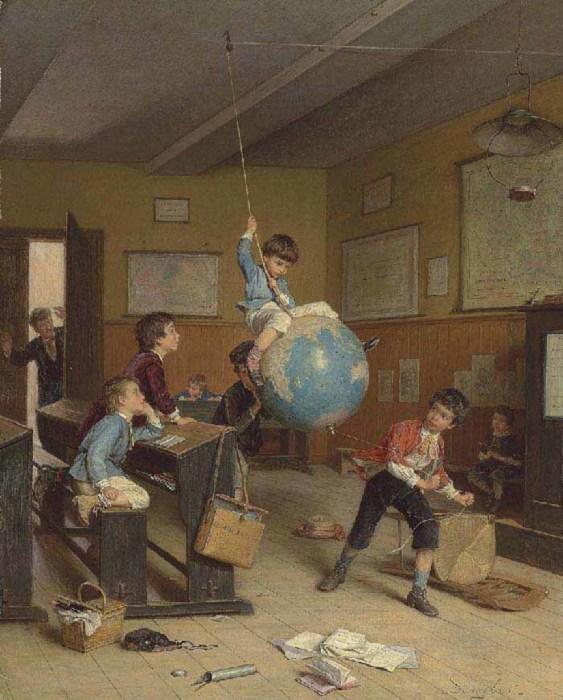

- «Кругосветное путешествие»

- Андре Анри Даргелас , 1906 год

- «Школа Султана Хассана»

- Фредерик Гудолл , 1858 год

- Новое в блогах

- Порка, спящий учитель и другие интересные факты об образовании прошлого

- Учителя и ученики

- Учиться «понемногу, чему-нибудь и как-нибудь»

- Преступление и наказание

- Почет и уважение

Девять не самых известных картин про учителей и учеников

Не можете вспомнить ничего, кроме «Устного счёта» Богданова-Бельского и знаменитой «Опять двойки» Решетникова? Смотрите другие варианты.

Школьная тема — заметная часть жанровой живописи. Мы собрали девять картин из разных стран и эпох. Заодно рассказываем, каким было образование в этих странах в разные периоды истории.

«Школьный учитель»

Ян Стен , 1665 год

Голландский художник Ян Стен, мастер жанровых сцен, написал целую серию картин с учебными буднями, иллюстрируя атмосферу бюргерских школ, которые начали распространяться в Европе середины XVII века. Систему и атмосферу обучения того времени вряд ли можно назвать демократичной. На этой картине Яна Стена мы не видим самого момента рукоприкладства, но это вот-вот произойдёт. Учитель отчитывает ученика за ошибки — на полу валяется разорванный лист, мальчик смахивает кулачком слёзы и сжимается под строгим взглядом учителя. До гуманных подходов в образовании ещё очень далеко!

Пишет об образовании, интересуется социальной и школьной тематикой. Обожает писать очерки и репортажи, искать в людях ту самую «изюминку».

«Класс со спящим учителем»

Ян Стен , 1672 год

Первой ступенью голландского образования были малые школы: в них принимали детей обоих полов с трёх лет. Школы располагались не в самых комфортных местах: например, в деревне для обучения детей могли приспособить заброшенную конюшню. В это трудно поверить, но далеко не все учителя в школах умели читать — больше всего в то время в педагоге ценилась не грамотность, а умение следить за дисциплиной. С ней, как мы видим, у местных ребятишек случались большие проблемы. Недаром в Голландии существовала поговорка: «Уж лучше мимо кузни пройти, чем мимо школы».

«Школа дамы»

Томас Уэбстер , 1845 год

В Великобритании обязательное школьное образование появилось в середине XIX века. А до этого массовое обучение практиковалось только в частных заведениях. Дети из благородных сословий учились в пансионах (типичную их атмосферу многие помнят по роману «Джейн Эйр»), а дети торговцев и фабричных работников — в так называемых школах дам. Школы дам стали появляться примерно с XVI века и представляли собой прообразы современных детских садов и «началок». Атмосферу одной из таких школ изобразил жанровый живописец Томас Вебстер. Такие школы обычно организовывали при церковных приходах благочестивые дамы, способные обучить детей чтению, арифметике и письму, а девочек — ещё и рукоделию. Учили там за небольшую плату, и для вдов и незамужних женщин это считалось достойным и благородным способом заработка.

«Сельская бесплатная школа»

Александр Морозов , 1865 год

В Российской империи сельские школы стали появляться в конце XVIII — начале XIX веков. Они были как церковно-приходскими, так и светскими (во втором случае содержались богатыми благотворителями). Дети разного возраста учились там вперемешку, без деления на классы.

В 1860-х годах в процессе реформ Александра II и отмены крепостного права начали открываться земские школы. То есть вопросами грамотности занималось местное самоуправление, земства сами решали, сколько школ открывать. Параллельно развивалось народовольчество — общественно-политическое движение интеллигентной образованной молодёжи. Среди «идейных» барышень вошло в моду работать земскими учительницами. Некоторые жёны и дочери помещиков преподавали бесплатно, из альтруистических соображений. Так, жанровый художник Александр Морозов изобразил на картине свою жену и её подругу — они действительно учили грамоте крестьянских детей.

Обязательное всеобщее школьное образование появилось только после революции — уже в Советской России. Хотя такая идея обсуждалась ещё в 1908 году, тогда до принятия закона так и не дошло.

«Земская школа в Московской Руси»

Борис Кустодиев, 1907 год

Кустодиев писал не только пышнотелых купчих. Эта картина тоже изображает земскую школу для детей крестьянских семей. Двое из учеников стоят на коленях — в то время это был один из самых распространённых методов наказания. Не самая добрая атмосфера.

«В классе»

Франческо Бергамини, между 1833 и 1883 годами

В Италии основы современной системы образования сложились в середине XIX века. Как раз в это время итальянский живописец Франческо Бергамини написал серию тёплых юмористических картин об уроках доброго седого учителя, который не всегда может уследить за дисциплиной в классе, зато создаёт дружелюбную атмосферу. На одной из этих картин учитель позволил себе задремать, пока один из учеников читает вслух. Но дети не ходят тревожить его сон (сравните с тем, что творится в похожей ситуации на картине Яна Стена).

«Начальная школа»

Магнус Энкель , 1899 год

Сегодня финское школьное образование считается самым передовым в мире. А каким оно было сто лет назад? Начнём с того, что в 1899 году (как раз тогда, когда знаменитый художник Магнус Энкель написал эту картину) начался процесс уничтожения автономии Финляндии, входившей в состав Российской империи. В том году Николай II издал манифест, который позволил издавать для финнов законы без согласования с финским сеймом.

Финляндия того времени — небогатая, преимущественно сельскохозяйственная страна. Всеобщего обязательного школьного образования там, как и во всей Российской империи, тогда ещё не было, оно появилось у финнов лишь в 1921 году. До этого возможность учиться получали в основном дети благородных сословий. И тем не менее в конце XIX века из всех регионов Российской империи Финляндия считалась самой грамотной — умеющих и читать, и писать среди всего населения там было 8,5%, а среди детей до 10 лет — 20%. Правда, львиная доля грамотных жила в городах, а не в сельской местности.

На картине «Начальная школа» мы видим в классе как мальчиков, так и девочек. Значит, либо это сельская школа, в которых обучение, как и всюду в земских школах Российской империи, было смешанным, либо смешанное обучение в Финляндии практиковалось и в школах для городских сословий.

«Кругосветное путешествие»

Андре Анри Даргелас , 1906 год

Во Франции бесплатная обязательная система светского начального школьного образования сложилась в конце XIX века, а после 1902 года ввели семилетнее обучение в средней школе. Андре Анри Даргелас, французский художник-реалист и карикатурист, изобразил сценку из школьной жизни, которая вряд ли могла случиться наяву. Хотя как знать!

«Школа Султана Хассана»

Фредерик Гудолл , 1858 год

В странах Арабского халифата начальные школы стали появляться в городах и крупных селениях уже со второй половины VII века. Этому способствовали религиозные установки: стремление к знанию рассматривалось как мусульманская добродетель. Учились в школах дети торговцев, ремесленников и зажиточных крестьян. Представители высших сословий предпочитали домашнее обучение. Конечно, основой школьного образования были каноны ислама, но и про чтение, письмо и математику не забывали. Примерно до XII века у школ не было специальных помещений — занятия проводили в мечетях или дома у учителя, позже под школы стали отводить отдельные строения. На картине английского художника Фредерика Гудолла мы видим атмосферу типичной арабской школы XIX века.

Источник

Новое в блогах

Порка, спящий учитель и другие интересные факты об образовании прошлого

Система образования часто вызывает у нас желание покритиковать ее. Не нравится учебная программа, не устраивает учитель, невкусно накормили в школьной столовой… Однако рассматривая картины старинных мастеров жанровой живописи из разных стран, понимаешь, что на самом деле школьное образование стремительно развивается. Судя по всему, быть школяром 200-300 лет назад было очень нелегко.

Учителя и ученики

Еще в Древней Греции «педагогом» — т.е. «ведущим ребенка» называли раба, в обязанности которого входило просто доставить дитя из знатной семьи до школы и привести его обратно. Причем известно, что на это дело отдавались обычно не самые сильные и ловкие слуги, которые могли быть полезными в других делах, а старые и хромые. Судя по картинам фламандцев, к XVII веку ситуация с опытными педагогическими кадрами, конечно, изменилась, но не сильно. Образование в то время уже было трехступенчатым: в Голландии существовали младшие школы, средние, которые назывались «латинскими», и высшие учебные заведения – университеты. Если учителя в средних школах уже должны были обладать хоть какими-то знаниями, то в младших классах они порой даже сами не умели читать.

Ян Стен, «Школа для мальчиков и девочек», 1670 г.

Именно эти школы воспел в своих полотнах знаменитый мастер жанровой живописи Ян Стен. На его картинах мы можем увидеть просторное школьное помещение и разновозрастных учеников. В младшую школу послали детей от трех лет, причем и мальчиков, и девочек. Судя по всему, основной задачей учителя было не научить их чему-нибудь, а просто не дать разнести школу. Недаром в Голландии существовала поговорка: «Уж лучше мимо кузни пройти, чем мимо школы». Причем девиз «все лучшее — детям» придумали намного позднее, поэтому школы, особенно деревенские, могли располагаться в старых конюшнях или сараях. Так как желающих справляться с орущей толпой малышей было мало, а квалификации и знаний от учителя особых не требовалось, то на педагогов «первой ступени» брали и женщин.

Ян Стен, «Школьный класс со спящим учителем», 1672 г.

Такая схема начального образования (один разновозрастный класс и один учитель) существовала во всех странах Европы, в Америке и в России. Она сохранилась без изменений до XIX века. Часто школа была одна на много деревень, и ребята вынуждены были ходить в нее за несколько километров. Учителя жили обычно при школе или по очереди в семьях учеников. Иногда учительствовали молодые девушки, получившие образование, но только до замужества. Дальше считалось, что домашние дела уже не позволят женщине полноценно работать.

Учиться «понемногу, чему-нибудь и как-нибудь»

Время занятий, в зависимости от страны и области, могло варьироваться. Так, в сельской местности бессмысленно было собирать детей на учебу летом и осенью – в самую горячую пору маленьких помощников родители просто не отпускали. Учеба долгое время считалась «баловством», а вот работа в поле или на огороде – это настоящее дело. Поэтому, пока урожай не был убран, школы даже не открывались. Начало занятий могло наступить и в начале зимы. День «1 сентября» в нашей стране узаконили лишь после 1935 года.

Иоганн Газенклевер, «Школьный экзамен»

А вот в Голландии для школ второй ступени «каникулы» составляли, наоборот, всего лишь месяц. Те, кто приступил уже к изучению латыни и серьезно занялся каллиграфией, которая в те времена была важнейшим из умений, трудились уже более серьезно. Причем работала школа весь день, с утра до вечера, с двумя большими перерывами. Учебный процесс заключался в том, что дети по очереди подходили к учителю, получали задание и садились его выполнять. Вот одна из арифметических задач того времени: «Два человека купили в складчину восемь пинт вина и хотели бы разделить их поровну. Но чтобы разделить купленное вино на равные части, у них нет другой меры, кроме одной бутылки в пять пинт и другой в три. Вопрос: как следует им поступить?»

Преступление и наказание

Судя по картинам, маленьких шалунов постоянно надо было воспитывать. Методы и орудия, применяемые для этого мы тоже можем в избытке увидеть на старинных полотнах. Розги, линейка, «стул позора» или наше, местное, – «на горох» — педагогика в те времена даже не предполагала воспитания без телесных наказаний.

Питер Брейгель Старший, «Осел в школе (Тупица)», 1556 г.

В Голландии тоже была пара своих, особенных, приемов. Один из них – это «вычесывание». Учитель с помощью металлической расчески быстро, но очень болезненно приводил в порядок шевелюру неопрятного ученика. А вот второй инструмент настолько часто изображается на картинах, что, вероятно, он был таким же обычным атрибутом учителя, как позднее – указка.

Ян Стен, «Деревенская школа», 1665 г.

Эта странная деревянная «ложка» в руках педагога — paddle – лопатка для телесных наказаний. В переводе это слово означает и лопатку, и весло. Били ею чаще всего по рукам, но мальчикам могло достаться и по другим частям тела. Девочек же лупили только по ладоням, так как женское тело, созданное для деторождения, все-таки боялись повредить.

Basile de Loose, «Наказание»

Кстати, поисковый запрос по этому предмету выдал в результатах большое число современных вариантов «весел» для порки, предлагаемых на продажу. Правда, после небольшой заминки и раздумий о путях современного образования, по агрессивному дизайну этих изделий (черная кожа, заклепки), пришлось признать, что «новодел», пожалуй, уже из другой оперы.

Адриан Ян сван Остаде, «Школьный учитель», 1662 г.

Почет и уважение

Paolo Guidotti, «Новый ученик»

Вопрос учительских зарплат уже по традиции стал таким же болезненным, как и качество школьного образования. Еще 200 лет назад эта проблема решалась просто – за обучение отпрысков платили родители. В сельских школах кроме небольшого денежного вознаграждения было принято благодарить учителя и «натурой» — то есть продуктами питания. Причем эти «взносы» также были регулярными. Отдельно родители обеспечивали педагога и дровами на зиму.

Андре Анри Даргелас, «Кругосветное путешествие»

Можно ругать систему школьного образования сколько угодно, однако приходится признать, что во все времена главным все-таки остается желание ребенка получить знания, ведь даже из несовершенных средневековых школ выходили талантливые ученые и просто грамотные люди.

Источник