За Зеленой Стеной

(Запись 27-ая. Конспект: Никакого конспекта — нельзя)

В мире Единого Государства однажды произошла Великая Катастрофа, когда в день Единогласия, неожиданно нашлись нумера, проголосовавшие против продолжения данной власти Благодетеля. Это происшествие стало началом пути граждан Единого Государства (и Д-503) в неизвестность, когда был сделан закономерный шаг за Зеленую Стену — в неправильный (по сравнению с Единым Государством) мир природной иррациональности.

В мире за Зеленой Стеной, куда Д-503 шагнул из уже знакомого коридора Древнего Дома вслед за I, он был потрясен нестерпимо ярким солнцем (в отличие от равномерно распределенного света в Едином Государстве). Потом произошли другие потрясения — слуха (нестройный шепот, шорох, щебетание) и осязания (нет плоскости, есть неправильно упруго-мягкая, живая зеленая поверхность). Однако ослепленного и оглушенного Д не бросили, поддержали и вывели (он не мог идти по пересеченной деревьями, кустами, пнями «дороге») на широкую поляну где он увидел множество шумных существ: «Тут самое трудное, потому что это выходило из всяких пределов вероятия. На поляне, вокруг голого, похожего на череп, камня — шумела толпа в триста-четыреста. человек, — пусть — «человек», мне трудно говорить иначе. Как на трибунах из общей суммы лиц вы в первый момент воспринимаете только знакомых, так и здесь я сперва видел только наши серо-голубые юнифы. А затем секунда — и среди юниф, совершенно отчетливо и просто: вороные, рыжие, золотистые, караковые, чалые, белые люди, — по-видимому, люди. Все они были без одежд и все были покрыты короткой блестящей шерстью. «

Когда шок первого знакомства прошел, Д-503 представили аудитории. Впервые в жизни бывшего нумера вознесли на недостижимую ранее высоту, которую в Едином Государстве, возможно, занимал лишь Благодетель. «Миг — и я где-то наверху, подо мною — головы, головы, головы, широко кричащие рты, выплеснутые вверх и падающие руки. Это было необычайно странное, пьяное: я чувствовал себя над всеми, я — был я, отдельное, мир, я перестал быть слагаемым, как всегда, и стал единицей». К сожалению, Д стал вождем на время — всего на один день. Его осознание внутренней значимости невозможно назвать полным, настоящим, поскольку оно навеяно всеобщим преклонением. Однако Д сумел увидеть явную альтернативу. Со стороны Единого Государства он — часть целого, «нумер» Д-503, в мире за Зеленой Стеной — он — Строитель Интеграла и совершенно свободен. Самое главное — у него есть выбор, которого у него ранее не было, да и не могло быть. Пока Д-503 не рассуждает — он там, где его любовь. Но если бы он воспользовался мощью своего аналитического ума, то увидел бы и понял, что философия мира за Зеленой Стеной и Единого Государства едины.

Он попал на митинг, напоминающий собрания нумеров в аудиториумах Единого Государства, только с одной лишь разницей — все происходит под открытым небом и как бы отмечено отрицательным знаком. Вместо единого молчания общая разноголосица, вместо объединенного марша свободный, объединенный полет куда-то, вместо Благодетеля — фигура Демиурга-Мефистофель и фанатичное преклонение перед невероятной мощью творения Единого Государства — Интеграла.

Выходит, что борцы против «дивного нового мира», разделяют философию этого мира. Д-503 им нужен для воплощения их собственной (пока еще абстрактной) идеи — в свою очередь покорить мир с помощью Интеграла, предложив ему свои, возможно не менее жестокие, условия. Драматично, что любовь в руках I-330 оказывается таким же орудием, что и интеллект при тоталитарном режиме Благодетеля. Личность свободная, отъединенная от сообщества единомышленников, не нужна и неинтересна, а в некоторых случаях и опасна — и тем и другим.

Источник

Образ загородного мира в романе Е.Замятина “Мы”

Идея романа Е.Замятина “Мы” реализуется не только в образах персонажей, но и в атрибутах пространства художественного мира произведения. Город и загородный мир — это противопоставление пронизывает весь роман.

О сновные события произведения происходят в Городе, пространстве прозрачных тел, проинтегрированной жизни, одинаковой нефтяной пищи, механической музыки и поэзии. В Городе заранее всё запланировано и предусмотрено. Жизнь здесь упорядочена, люди живут по законам Тейлора: встают, принимают пищу, работают, отдыхают, спят, пишут стихи и музыку в строго упорядоченном ритме, в определённое для каждого занятия время. Солнце в Городе светит иначе — оно как бы распыляется через зеркальную поверхность стеклянного купола, небо всегда синее, на нём нет ни единого облачка, отсутствует ветер. Воздух в Городе стерильный — нет никаких запахов. Нет ни земли, ни растительности — всё залито ровным асфальтом.

Стерильный Город и живую природу разделяет Зелёная Стена, за которой люди следуют законам природы, живут, руководствуясь инстинктами и физиологическими потребностями. Там светит ослепляющее солнце, плывут облака, воздух полон всевозможных запахов, земля пружинистая и неровная. Ветер кружит голову и опьяняет оказавшегося за Городом героя. Не случайно Д-503 близок к состоянию безумия.

Население всего Города ходит в одинаковой серо-голубой одежде — юнифах, жители загородного мира лишены одежды — их тела покрыты шерстью разных оттенков (“вороные, рыжие, золотистые, чалые, белые), каждый из этих людей индивидуален.

Горожане не подозревают, что за Зелёной Стеной существует жизнь. Основными образами загородного мира являются деревья: “Как свечки, — в самое небо; как на корявых лапах присевшие к земле пауки; как немые зелёные фонтаны”. В мифах дерево выступает в двух формах — древо жизни и древо познания. Свеча, с которой Д-503 сравнивает дерево, означает связь с Богом, с космосом, иными мирами. Когда же дерево напоминает паука, то это символизирует кровожадность и неутомимость, реализуя идею колеса жизни, центром вращения которого является паук — потенциальный источник смерти.

На наш взгляд, восприятие героем загородного мира отражает начало пути этого персонажа по тропе познания других миров, других ценностей, но процесс познания связан со смертью. Е.Замятин, выводя героя из Города, ставит его в ситуацию начала человеческого пути. Своеобразным доказательством этому служит и мотив искушения, реализуемый в образе героини I. Этот мотив сочетается с мотивом расплаты за ослушание, что и реализуется в дальнейшей судьбе Д-503.

В центре загородной поляны — камень, “голый, как череп”. Согласно данным “Энциклопедии символов, знаков, эмблем”, камень воплощает связь прошлого с будущим, является знаком единства, силы, прочной основы, защиты и надёжности. Череп, на который похож камень, напоминает о смерти. У читателей возникает ассоциация с сюжетом икон Распятия, когда у основания креста с распятым Иисусом лежит череп Адама, чей первородный грех был омыт кровью Спасителя. В загородном мире романа Е.Замятина нет Спасителя, страдающего за людей. Жители загородного мира далеки от мысли о Боге, знаком чего, на наш взгляд, является образ низко летящей птицы: “. медленно, низко — птица. Я вижу: она живая, как Я, она, как человек, поворачивает голову вправо, влево, и в меня ввинчиваются чёрные, круглые глаза”.

Велико в романе и значение слова — образа МЕФИ. Для героя произведения это слово — знак болезни Города: “. томительной, медленно поднимающейся температуре инкубационного периода врач всегда предпочтёт сыпь и сорокаградусный жар: тут уж, по крайней мере, ясно, что за болезнь. МЕФИ, высыпавшее сегодня на стенах, — это сыпь. ” Семантика слова МЕФИ в романе нигде не раскрывается, оставить его без объяснения невозможно, так как его появление в Городе спровоцировало болезнь многих горожан. Опираясь на “Энциклопедию символов, знаков, эмблем”, мы выявляем сакральные значения звуков, составляющих это слово:

М — наиболее священная буква; в ней заключено мужское и женское начала;

Ф — означает равновесие мыслей, тела и духа;

И — символизирует всеобщее единство, как во времена строительства Вавилонской башни; также обозначает духовную свободу.

Программа, отражённая в звуках этого слова, на наш взгляд, предполагает объединение всех людей — мужчин и женщин, их порыв в другие миры, поиск объединяющих духовных ценностей, сохранения этого вновь создаваемого мира, защита его от той опасности, которая привела к разрушению Вавилонской башни.

Загородный мир, противопоставленный Городу, не воплощает идеала писателя. Антиутопия — это оценка не только жизни Города, но и существования людей за городом. Об этом говорит ряд деталей, выделенных Д-503. Так, на камне герою видится “крылатый юноша, прозрачное тело, и там, где должно быть сердце, — ослепительный, малиново-тлеющий уголь”. Это описание напоминает нам горьковского Данко, который вырвал своё сердце, чтобы осветить дорогу людям, стремящимся вырваться из тьмы болот и лесов. Этот юноша ещё с сердцем в груди, и это говорит о том, что не настало пока время, когда потребуется его подвиг. Неслучайно рассказчик несколько раз говорит: “Я понимаю этот уголь. или нет: я чувствую его”.

За Стеной герой неожиданно для себя открывает демократическое общество, которое живёт по законам природы. Оно свободно, но не анархично, каждый занят в нём своим делом, общая цель этих людей — разрушить Зелёную Стену, “чтобы зелёный ветер из конца в конец — по всей земле”. Замятин не объясняет, почему живущие за Стеной покрыты шерстью. Он даёт читателю возможность додумать всё самому: последствия ли это выживания в природе, экологической катастрофы, приведшей к различного рода мутационным изменениям. Д-503 несколько раз акцентирует наше внимание на том, что и его руки покрыты волосами, что вызывает у него неловкость. Он понимает, что это атавизм, но читатели видят в этой детали указание на близость этого персонажа жителям загородного мира.

Преодолев Стену, герой опять оказывается в ситуации искушения. “Золотоволосая” и “атласно-золотая”, пахнущая травами женщина поднесла Д-503 чашу холодного искристого напитка.

Т аким образом, Е.Замятин реализует в жизни людей за Городом библейскую ситуацию начала жизни, подчёркивая, что у человека, живущего чувствами, жизнь более духовна, чем у того, кто во всём следует разуму. Жизнь в Городе и за Зелёной Стеной изображена Замятиным как антиутопия, реализующая мысль писателя о том, что опасность потери человеческого начала угрожает всем, кто разрушает органическое единство разума и чувства.

Источник

Образы старого и нового мира. Пейзаж в романе Е.Замятина «Мы»

Выходные данные статьи для цитирования (страницы данной публикации обозначены и в электронном тексте): Дмитриевская Л.Н. Образы старого и нового мира. Пейзаж в романе Е. Замятина «Мы» // Искусство в школе, № 1, 2010, с.28–31.

с.28:

Роман Замятина «Мы», пожалуй, один из самых сложных для изучения в программе старшей школы. Среди учащихся, прочитавших роман, как правило, больше тех, кто его не понял, не полюбил. Думается, среди учителей, дело обстоит так же. А ведь роман «Мы» — едва ли не самое актуальное на сегодняшний день художественное произведение русской литературы — в новую эпоху обрел новое звучание: то, что в начале ХХ века, при написании романа, было ещё утопией, в начале ХХI века стало реальностью. Ученикам нового тысячелетия не может быть неинтересен данный роман Е. Замятина. Главное — его правильно преподнести.

О «Мы» нужно говорить уже не столько как об антиутопическом, сколько как о провидческом, пророческом романе. В описаниях утопического мира читатель ХХI века во многом может узнать современную реальность.

Архитектура ХХI века: «…весь мир отлит из того же самого незыблемого, вечного стекла, как и Зеленая Стена, как и все наши постройки» ; «…непреложные прямые улицы, брызжущее лучами стекло мостовых, божественные параллелепипеды прозрачных жилищ, квадратную гармонию серо-голубых шеренг».

Генно-модифицированные, соевые, пестицидные продукты — реальность ХХI века, у которой тоже есть аналог в романе — «нефтяная пища» Единого Государства: «…была изобретена наша теперешняя, нефтяная пища. Правда, выжило только 0,2 населения земного шара. Но зато — очищенное от тысячелетней грязи — каким сияющим стало лицо земли».

Видеокамеры в общественных местах: «…Теперь эти мембраны, изящно задекорированные, на всех проспектах записывают для Бюро Хранителей уличные разговоры» . Для Замятина это была ещё утопия.

Последний пример: «Человек перестал быть диким человеком только тогда, когда мы построили Зеленую Стену, когда мы этой Стеной изолировали свой машинный, совершенный мир — от неразумного, безобразного мира деревьев, птиц, животных…» . Если принять «зелёную стену» за метафору и развернуть её в образы технических достижений, которыми человек отгораживался от природы последнее столетие, то и это про нас.

Подобные параллели с современной действительностью можно продолжить — их много. Затрагивая вопросы мироустройства, проблемы глобализации, учитель выведет учеников на серьёзные культурологические обобщения. В классе не будет ни одного равнодушного ученика, так как подросток будет вовлечён в обсуждение важнейших вопросов современности.

Учитель должен погрузить учеников в анализ художественных особенностей романа. Это можно сделать, если обратиться к анализу пейзажа в романе и на этой основе продолжить затронувший учеников разговор о мироустройстве. В романе «Мы» пейзаж — это не столько образ природы или образ города, сколько образ мира, точнее, двух миров: старого и нового.

Пейзаж в романе по большей части городской; собственно описание природы, пожалуй, появляется один раз: «Солнце… это не было наше равномерно распределённое по зеркальной поверхности мостовых солнце: это были какие-то живые осколки, непрестанно прыгающие пятна, от которых слепли глаза, голова шла кругом. И деревья, как свечки — в самое небо; как на корявых лапах присевшие к земле пауки; как немые зелёные фонтаны… И всё это карачится, шевелится, шуршит, из-под ног шарахается какой-то шершавый клубочек, а я — прикован, я не могу ни шагу — потому что под ногами не плоскость — понимаете, не плоскость — а что-то отвратительно-мягкое, податливое, живое, зелёное, упругое» .

Такой пейзаж в русской литературной традиции сопоставить не с чем. В мировой культуре подобное видение природы, наверное, можно найти у Сальвадора Дали (деревья, как свечки — в самое небо; как на корявых лапах присевшие к земле пауки), но этому художнику на момент написания романа «Мы» (1920 год) всего 16 лет, и его сюрреалистические открытия ещё впереди.

с.29:

Все пейзажные описания в романе реализуют главным образом две задачи: 1) создание образов Единого Государства и мира древних, 2) психологическая характеристика героя-рассказчика, гражданина нового мира. Для Замятина это в то же время ещё и характеристика современного ему человека после 1917-го года — тоже гражданина нового строя. Недаром название романа не «Они из будущего», а «Мы». Замятин видел в героях Единого государства если не своих сограждан, то, по крайней мере, их потомков, то есть нас. Поэтому мы, граждане ХХI века — века компьютерных, цифровых технологий, должны видеть в романе прежде всего себя. И если I-330 бросает Д-503 обвинение: «вы обросли цифрами, по вас цифры ползают, как вши», то как раз нам впору призадуматься: о ком роман.

Замятин сопоставляет в романе два мира, пропустив оба через мысли и чувства героя-рассказчика. Д-503 восхищается и преклоняется перед разумным устройством нового мира, желая просветить нас «неведомых существ, обитающих на иных планетах — быть может, еще в диком состоянии свободы». И чем больше герой превозносит свой разумный стеклянный мир, тем больше душа тянется к старому, яркому, негармоничному, неразумному миру «древних».

«И вот, так же, как это было утром, на эллинге, я опять увидел, будто только вот сейчас первый раз в жизни — увидел все: непреложные прямые улицы, брызжущее лучами стекло мостовых, божественные параллелепипеды прозрачных жилищ, квадратную гармонию серо-голубых шеренг. И так: будто не целые поколения, а я — именно я — победил старого Бога и старую жизнь, именно я создал все это, и я как башня, я боюсь двинуть локтем, чтобы не посыпались осколки стен, куполов, машин…

А затем мгновение — прыжок через века, с + на –. Мне вспомнилась (очевидно, — ассоциация по контрасту) — мне вдруг вспомнилась картина в музее: их, тогдашний, двадцатых веков проспект, оглушительно пестрая, путаная толчея людей, колес, животных, афиш, деревьев, красок, птиц… И ведь, говорят, это на самом деле было — это могло быть. Мне показалось это так неправдоподобно, так нелепо, что я не выдержал и расхохотался вдруг».

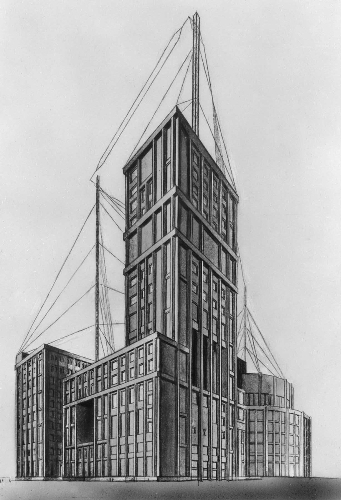

В двух абзацах — образы двух миров. Новый мир в романе — в стиле конструктивизма («непреложные прямые улицы», «стекло мостовых», «параллелепипеды прозрачных жилищ», «квадратную гармонию серо-голубых шеренг»), в реальности только начинавшего развивать свои идеи к 20-му году ХХ века (к этому времени в СССР ещё не было построено ни одного здания в данном стиле). «…Весь мир отлит из того же самого незыблемого, вечного стекла, как и Зеленая Стена, как и все наши постройки» .

Одним из первых проектов в стиле конструктивизм стал Дом Труда братьев Весниных.

Описание дома попало даже на страницы футуристического журнала «Леф» (1924, №4, с. 59–62): «При проектировании здания Дворца труда авторами поставлена задача: разрешить все требования конкурса в принципе: конструктивности, утилитарности, рациональности, экономичности.

Все формы здания вытекают из наиболее рационального расположения требуемых помещений в смысле их утилизирования, их размеров в трех измерениях и наиболее конструктивного использования взятого для постройки сооружения материала: железа, железобетона, стекла »

В том же стиле в 20-е годы было выдвинуто ещё несколько не менее интересных новых проектов, но в жизнь были воплощены единицы (самое известное, пожалуй, здание издательства газеты «Известия» на Пушкинской площади, архитектор Б.Г.Бархин). С начала 30-х годов конструктивисты вместе с другими новаторами в искусстве подверглись гонениям, и данное направление было забыто до 60–70-х годов ХХ века, а затем с новой мощью развернулось в 2000-е годы. И если посмотреть на Москву, то становится понятным, что данный стиль агрессивен по отношению к старой архитектуре, он буквально сметает старые, малофункциональные, с его точки зрения, домики, перекраивает улицы и площади… Идёт та же самая война нового и старого города. И как герой романа знает о «древнем» городе только по картинам, так и мы большую часть нашей столицы ХIХ и ХХ века уже знаем по старым фотографиям и картинам. Видимо, мы ещё живём в период «двухсотлетней войны», когда город уничтожает деревню, новое — старое, разум — душу…

Может, и не важно, но всё-таки интересно, какая старая картина из музея вспомнилась герою: «их, тогдашний, двадцатых веков, проспект, оглушительно пестрая, путаная толчея людей, колес, животных, афиш, деревьев, красок, птиц…». Всемирно известная картина с подобным проспектом, пожалуй, у Клода Моне — «Бульвар Капуцинов» (1873), но это ХIХ век.

Клод Моне «Бульвар капуцинов в Париже» (1873)

Описание старого мира импрессионистическое, в то время как описания нового города — сплошная абстракция. Замятин в слове продолжает художественные эксперименты своих современников: футуристов, кубистов, суперматистов, конструктивистов… Посмотрим на примерах романа.

Дикий мир с высоты летящего Интергала:

«Все высыпали на палубу (сейчас — 12, звонок на обед) и, перегнувшись через стеклянный планшир, торопливо, залпом глотали неведомый, застенный мир — там, внизу. Янтарное, зеленое, синее: осенний лес, луга, озеро. На краю синего блюдечка — какие-то желтые, костяные развалины, грозит желтый, высохший палец — должно быть, чудом уцелевшая башня древней церкви.

— Глядите, глядите! Вон там — правее!

Там — по зеленой пустыне — коричневой тенью летало какое-то быстрое пятно.

с.30:

В руках у меня бинокль, механически поднес его к глазам: по грудь в траве, взвеяв хвостом, скакал табун коричневых лошадей, а на спинах у них — те, караковые, белые, вороные…»

Буйство цвета. Цвет — чистыми мазками. Здесь весь пейзаж — импрессионистическая, оптическая игра с цветом и образом. Первое, что воспринимает глаз — «янтарное, зеленое, синее», и лишь потом объяснение — «осенний лес, луга, озеро». Далее «по зелёной пустыне летало какое-то коричневое пятно» — это картина-впечатление, только цвет, нет ясного образа, но при оптической фокусировке (поднёс к глазам бинокль) пририсовывается образ «по грудь в траве, взвеяв хвостом, скакал табун коричневых лошадей». И тут же снова импрессионистическая игра в размывание образа «на спинах у них — те, караковые, белые, вороные…»

Пейзажа живой природы практически нет. Мир древних познается главным образом через интерьеры Древнего Дома:

«Я открыл тяжелую, скрипучую, непрозрачную дверь — и мы в мрачном, беспорядочном помещении (это называлось у них «квартира»). Тот самый странный, «королевский» музыкальный инструмент — и дикая, неорганизованная, сумасшедшая — как тогдашняя музыка — пестрота красок и форм. Белая плоскость вверху; темно-синие стены; красные, зеленые, оранжевые переплеты древних книг; желтая бронза — канделябры, статуя Будды; исковерканные эпилепсией, не укладывающиеся ни в какие уравнения линии мебели. Я с трудом выносил этот хаос» .

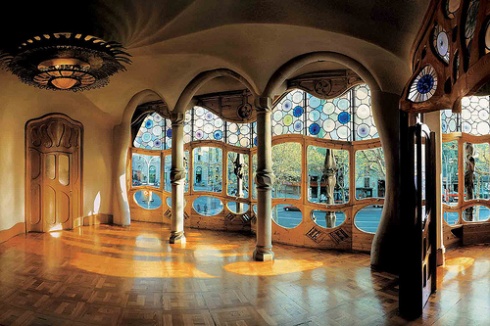

Интерьер, судя по всему, в стиле модерн («пестрота красок и форм», «не укладывающиеся ни в какие уравнения линии мебели»), то есть Древний Дом — это дом рубежа ХIХ–ХХ вв. Для Замятина это уже вчерашний день, для всего мира это ещё «сегодня». В Барселоне, например, Антонио Гауди продолжает творить свои уникальные дома и храмы в стиле модерн до 1926 года, а австрийский архитектор Фриденсрайх Хундертвассер умер только в 2000 году, оставив уникальные произведения архитектуры «исковерканные эпилепсией, не укладывающиеся ни в какие уравнения».

Антонио Гауди Дом Бальо (1877)

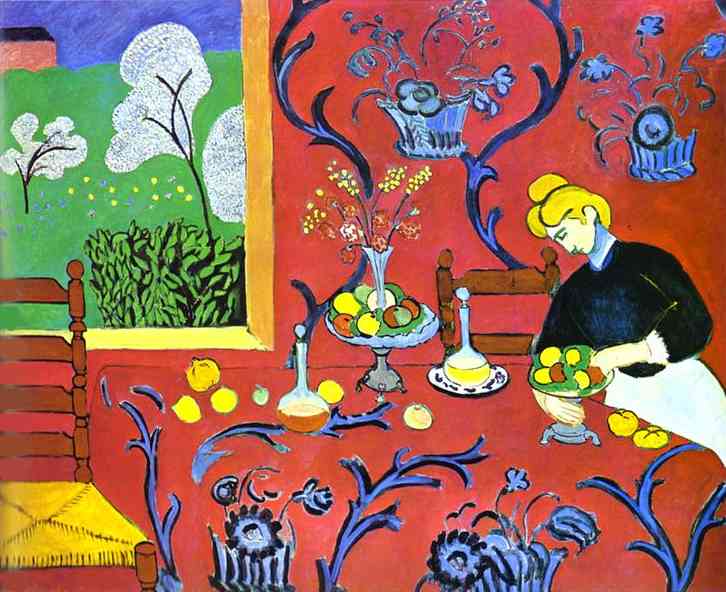

Пестрота цвета в интерьере матисовская, гогеновская, даже статуя Будды, словно с картин П.Гогена. Именно фовисты (Матис, Ван Гог, Гоген) уделяли в своих картинах огромное внимание интерьеру, наполняли комнаты неудержимым буйством цвета. Замятин неслучайно описал дом древних диких людей в стиле фовизма: фовизм от фр. fauve — дикий. Картины фовистов пугали современников «дикостью» цвета — они словно бред возбуждённого сознания.

Анри Матис «Красная комната» (Эрмитаж)

То же происходит и с Д-503: дикий дом так его впечатляет, что в совершенный, чистый механизм сознания героя проникает вирус — сны. «Ночь. Зеленое, оранжевое, синее; красный королевский инструмент; желтое, как апельсин, платье. Потом — медный Будда; вдруг поднял медные веки — и полился сок: из Будды. И из желтого платья — сок, и по зеркалу капли сока, и сочится большая кровать, и детские кроватки, и сейчас я сам — и какой-то смертельно-сладостный ужас…

Проснулся: умеренный, синеватый свет; блестит стекло стен, стеклянные кресла, стол. Это успокоило, сердце перестало колотиться. Сок, Будда… что за абсурд? Ясно: болен. Раньше я никогда не видел снов. Говорят, у древних — это было самое обыкновенное и нормальное — видеть сны. Ну да: ведь и вся жизнь у них была — вот такая ужасная карусель: зеленое — оранжевое — Будда — сок. Но мы-то знаем, что сны — это серьезная психическая болезнь. И я знаю: до сих пор мой мозг был хронометрически-выверенным, сверкающим, без единой соринки механизмом, а теперь…» .

Может, есть скрытая ирония Замятина по отношению к фовистам, потому что сон явно бредовый, даже в какой-то степени перекидывающий мостик к сюрреализму С. Дали (на многих его картинах тоже всё течёт и капает). Мостик такой в истории изобразительного искусства действительно есть, но Е. Замятин в 20-м году ещё этого не знал, как не знал тогда и сам С. Дали, в то время ещё только подражающий Ван Гогу, Матису и Гогену.

Сюрреалистический пейзаж в описании дома и его двора ещё раз появится, когда герой придёт искать тайный выход куда-то (потом узнаем, что за пределы стены). Описание дома пересыщено метафорами, образы абсолютно сюрреалистические: «Я шел под какими-то каменными арками, где шаги, ударившись о сырые своды, падали позади меня, — будто все время другой шагал за мной по пятам. Желтые — с красными кирпичными прыщами — стены следили за мной сквозь темные квадратные очки окон, следили, как я открывал певучие двери сараев, как я заглядывал в углы, тупики, закоулки. Калитка в заборе и пустырь — памятник Великой Двухсотлетней Войны: из земли — голые каменные ребра, желтые оскаленные челюсти стен, древняя печь с вертикалью трубы — навеки окаменевший корабль среди каменных желтых и красных кирпичных всплесков.

Показалось: именно эти желтые зубы я уже видел однажды — неясно, как на дне, сквозь толщу воды — и я стал искать. Проваливался в ямы, спотыкался о камни, ржавые лапы хватали меня за юнифу, по лбу ползли вниз, в глаза, остросоленые капли пота…»

Здесь сюрреализм проявил себя в метафорических олицетворениях, представляющих собой иррациональные образы, раскрывающие подсознание героя. В этом описании на первое место выходит другая задача автора: передать душевное состояние героя — состояние страха, растерянности, неистовости в своих поисках логичного объяснения фактов, которые не хотят укладываться в стройную и разумную картину мира Д-503.

с.31:

Образ старого мира складывается, главным образом, из двух пейзажей дикого мира за стеной (оба уже приведены) и интерьеров Древнего Дома. Мир древних необузданно, головокружительно яркий, он сплошная игра воображения и фантазии, поэтому и передан в стилевом подражании импрессионистам и фовистам. Дикий мир за стеной, старый дом древних вызывает у героя полубредовое состояние сна, заражает фантазией, пробуждает чувства и душу. Всё это с точки зрения разума — болезнь.

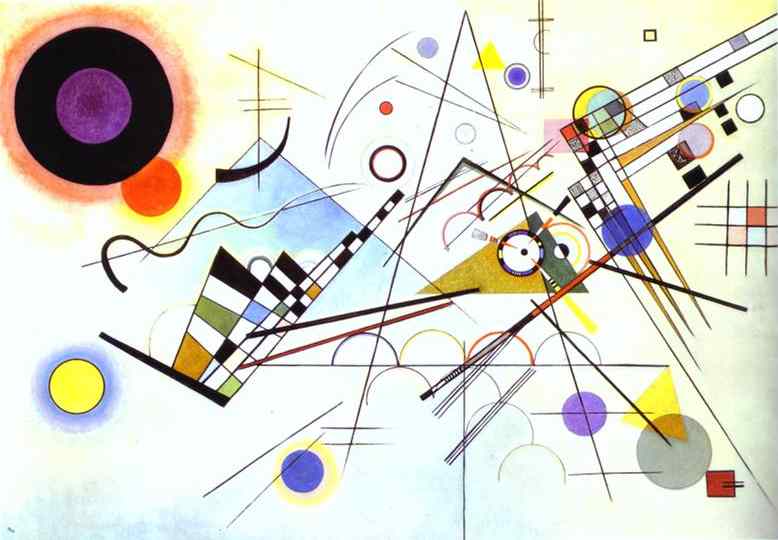

В новом мире всё просто, гармонично, разумно, прозрачно, конструктивно и утилитарно. На архитектуру Единого Государства в стиле конструктивизма мы уже посмотрели. Разве что приведём ещё один яркий пример из романа: «А впереди, в закатном солнце — из малинового кристаллизованного огня — шары куполов, огромные пылающие кубы-дома, застывшей молнией в небе — шпиц аккумуляторной башни. И все это — всю эту безукоризненную, геометрическую красоту — я должен буду сам, своими руками…»

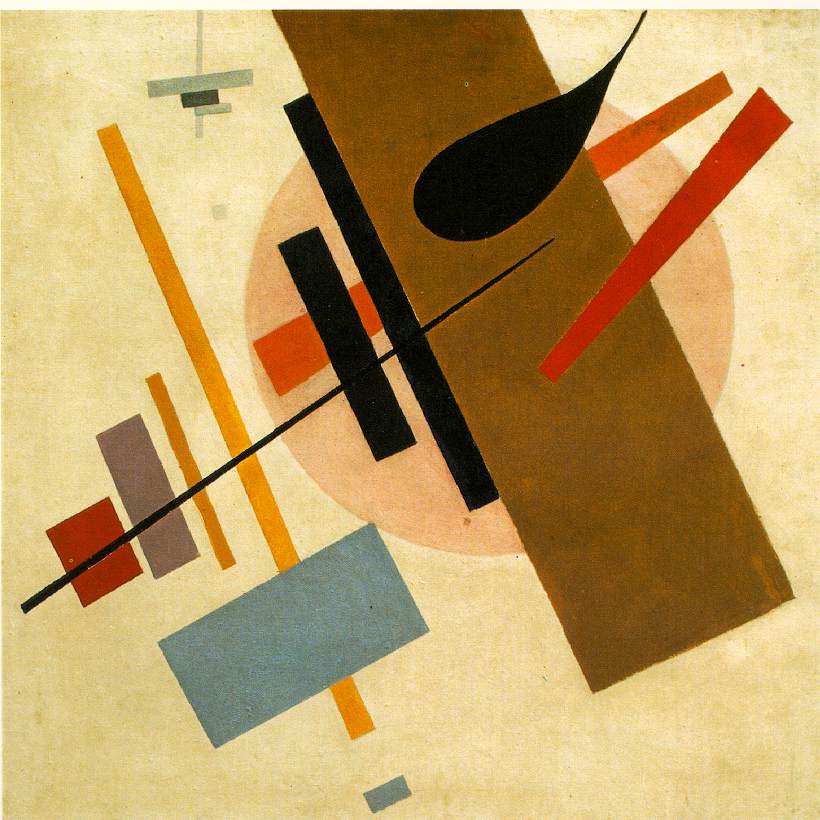

В данном описании мы не увидим импрессионизма, это скорее абстрактная, словно суперматическая композиция В. Кандинского, Эль Лисицкого, К. Малевича, Ласло…

В. Кандинский Композиция №8 (1923)

К. Малевич «Суперматизм»

Образ нового города в романе формирует не цвет, а форма. Читатель видит шары, кубы, шпили, башни — геометрию. Человек, выросший в подобном, геометрически выверенном, городе, имеет такое же геометрическое сознание, математическое мышление («я знаю: до сих пор мой мозг был хронометрически выверенным, сверкающим, без единой соринки механизмом»). Так и современные градостроители, например Делового центра Москвы, наверняка, жили в прямоугольных коробках спальных районов — откуда взяться фантазии, живым линиям и цвету? В свою очередь те, кто строил дома-коробки в 60–70 годы по всему пространству социалистического мира, питались мыслями конструктивистов о сугубо утилитарной, дешёвой архитектуре, где красота — это буржуазное излишество.

Итак, при анализе пейзажей и интерьеров романа, сопоставляя Единое Государство и мир древних, читатель всегда может проводить параллели с ещё одним миром — современным миром начала ХХI века. При таком подходе актуальность романа возрастает, поэтому при изучении в старшей школе он перестанет быть «непонятной», «неинтересной» антиутопией. Для глубокого анализа романа Е.Замятина «Мы» необходимы культурологические и искусствоведческие комментарии и параллели, а это как раз то, чего больше всего сейчас не хватает ученикам в среднеобразовательной, да и высшей, школе.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дмитриевская Л.Н. Пейзаж и портрет: проблема определения и литературного анализа (пейзаж и портрет в творчестве З.Н. Гиппиус). — М., 2005.

2. Замятин Е. Мы: Роман. Рассказы. Эссе. — Екатеринбург, 2002.

3. Лихачёва Т.В., Минералова И.Г. Эволюция образа неба в романе Е. Замятина «Мы» // III Пасхальные чтения. Гуманитарные науки и православная культура. М., 2005, с.246–251.

4. Минералова И.Г. Евгений Замятин как мастер словесной живописи // Национальный и региональный «космо-психо-логос» в художественном мире писателей русского подстепья (И.А. Бунин, Е.И. Замятин, М.М. Пришвин). Научные доклады, статьи, очерки, заметки, тезисы, документы. — Елец, 2006, с. 327–331.

5. О проекте Дворца труда бр. Весниных // Леф, 1924, № 4, с. 59–62.

Более развёрнутая статья по пейзвжу в романе Е.Замятина вышла здесь:

— Дмитриевская Л.Н. Пейзаж в романе Е. Замятина «Мы» // Литературный календарь / «Literary calendar: the books of day». Международный научный журнал. — М., №2, 2010, с.40-66.

См. так же:

— Дмитриевская Л.Н. Пейзаж и интерьер в романе Е.Замятина «Мы»: образы двух миров // Лучшая вузовская лекция VI. — М., 2010.

— В монографии: Образ мира и образ человека: пейзаж, портрет, интерьер в романе Е.Замятина «Мы» — М.; Ярославль, 2012, 120 с.

Источник