Акт технического осмотра зданий и сооружений

Акт технического осмотра зданий и сооружений, как правило, не является самостоятельным документом, а служит приложением к какому-либо договору или является частью пакета документации, удостоверяющей состояние объекта.

В каких случаях формируется акт

Акт может быть составлен в следующих ситуациях:

- при приеме-передаче здания/сооружения в целях исполнения договора аренды, покупки, продажи и т.д.;

- после стихийных бедствий, аварийных ситуаций, сезонных подтоплений;

- в ходе плановых проверок;

- перед капитальным ремонтом или реконструкцией объекта.

Иными словами, поводов для составления акта может найтись огромное количество.

Какие действия проводятся в процессе технического осмотра

Технический осмотр – это достаточно объемное понятие, которое может включать в себя целый комплекс мероприятий, проводимых в процессе обследования здания или сооружения.

В их число может быть включен как простой визуальный осмотр фасада и внутренних помещений здания, чердака, подвала, так и испытания инженерных систем: водоснабжения, канализации, вентиляции и т.д. Все зависит от целей и задач, которые стоят перед теми, кто проводит данную проверку.

Состав комиссии

Для технического осмотра объекта обычно привлекается целая комиссия.

Состав комиссии назначается исходя из обстоятельств, по которым производится контрольное мероприятие.

Если это приемка вновь построенного сооружения, то в комиссию включаются представители нескольких организаций, участвовавших в строительстве. А если осматривается здание, давно принадлежащие какой-то организации на правах собственности (например, после зимы и весенних подтоплений), то комиссия будет состоять из сотрудников предприятия.

В любом случае, в комиссию должно входить не менее трех специалистов, желательно из разных профессиональных сфер.

А при необходимости в ее состав может быть включен и независимый эксперт.

Особенности акта технического осмотра зданий и сооружений

Если вам вменили обязанность сформировать акт технического осмотра здания или сооружения, а вы не представляете, как грамотно это сделать, посмотрите приведенные нами советы и ознакомьтесь с его образцом.

В качестве вводной части – несколько общих моментов, которые характерны для всех таких бумаг.

С 2013 года законом отменено требование по обязательному применению унифицированных форм первичных документов. Обозначает это то, что на сегодняшний день каждое предприятие имеет право разрабатывать собственный бланк документа или формировать акт в произвольном виде. Важно учесть лишь некоторые основные условия.

- Во-первых, акт по своему построению должен быть поделен на три части, последовательность которых лучше не нарушать: «шапку» — это начало документа, основную часть и резюме.

- Во-вторых, готовый документ должен быть подписан всеми лицами, присутствовавшими при его написании. В случае, когда кто-либо из них участвует в осмотре здания по доверенности, это следует отметить в акте особо. Удостоверять бланк при помощи различного рода клише с реквизитами организации надо только тогда, когда условие об использовании печати для визирования бумаг указано в нормативных документах фирмы.

- В-третьих, в деле установления легитимности акта, то, как именно он оформлен: на фирменном бланке компании или на обыкновенном листе бумаги – значения не имеет, равно как и то, напечатан он на компьютере или написан от руки.

Количество экземпляров акта должно быть равным количеству участников осмотра здания. Все копии должны быть одинаковы по содержанию и равнозначны по праву.

Отметку об акте обязательно надо поставить в журнал учета документации.

И, наконец, акт следует составлять очень внимательно, стараясь ничего не упускать из виду и не допуская ошибок. Не следует сбрасывать со счетов вероятность того, что в дальнейшем этот документ может стать для кого-либо из сторон поводом для обращения в судебную инстанцию (например, если вдруг вскроются какие-то не обнаруженные в ходе осмотра повреждения, ставшие причиной несчастного случая).

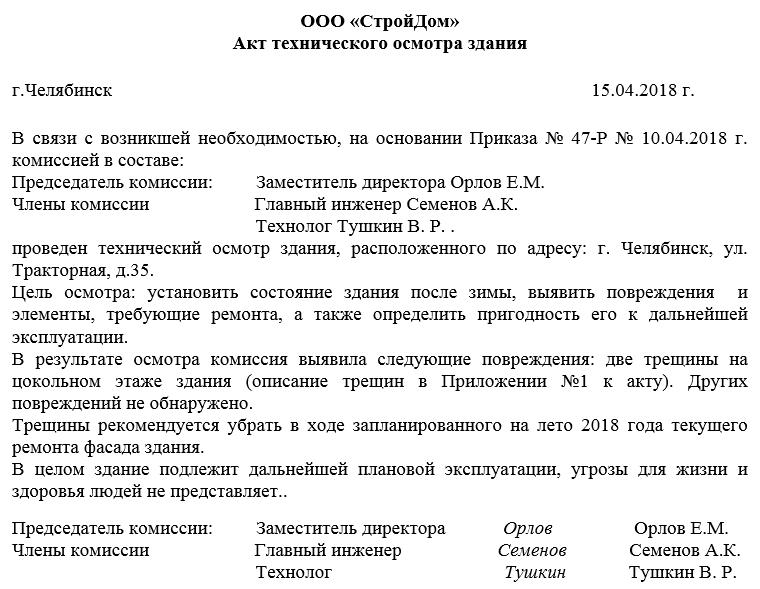

Образец документа

В начале документа указывается его название, место (населенный пункт) и дата (число, месяц, год) составления.

Потом, в основную часть, вносится следующая информация:

- состав комиссии: сначала здесь указываются названия предприятий, представители которых участвовали в осмотре, затем – должности и ФИО этих специалистов. Среди членов комиссии выделяется председатель, на котором лежит большая часть ответственность за осмотр здания/сооружение и составление акта;

- адрес объекта и его индивидуальные характеристики (здесь можно отразить этажность объекта, материал стен и т.п.);

- полный перечень мероприятий, проведенных в ходе технического осмотра (их можно оформить как списком, так и в виде таблицы), условиях их проведения;

- если обнаруживаются какие-то недостатки, повреждения, неисправности, их нужно описать либо в самом акте, либо в отдельном приложении к нему;

- если члены комиссии готовы сходу обозначить пути устранения выявленных недочетов, то они подробно описываются в акте;

- в конце подводится итог работы комиссии.

В ситуации, когда кто-либо из участников осмотра не согласен с общими выводами, в бланке это обязательно отмечается отдельным пунктом.

Информацию обо всех прилагаемых к акту бумагах надо также включить в бланк. Если в акте указываются какие-то законы, нормативные документы (общеприменимые или внутрикорпоративные), ссылку на них нужно давать в виде даты и номера.

После составления акта все лица, участвовавшие в осмотре здания, должны поставить в документе свои подписи (с расшифровкой).

После составления акта

По завершении того, как акт будет сформирован и завизирован подписями всех членов комиссии, он включается в пакет документации, относящейся к объекту. Срок его хранения устанавливается либо действующим законом, либо определяется нормативными актами компании.

Источник

Обследование кровли зданий: документация мониторинга

Мониторинг (обследование) кровли здания и составление акта обследования кровли производят по следующей схеме:

- Обследуют кровлю, следуя по челночной схеме от одного парапета до противоположенного, оценивая сохранность кровли на основной площади покрытия; выявляют места протечек и повреждений, раскрытия трещин; измеряют уклоны кровли, просадки и сравнивают их с нормативными.

- Уклоны кровли проверяют вдоль и поперек ската, пользуясь фугованной деревянной или металлической 3-х метровой рейкой со строительным уровнем. Для этого укладывают рейку на основание и выравнивают шарнирно-закрепительную часть с уровнем до принятия ею горизонтального положения. Замеряют расстояние между центром шарнирно-закрепительной части рейки и рейкой, которое и позволяет определить уклон кровли. При помощи рейки выявляют наличие и величину просадок. При систематически увеличивающихся просадках, не превышающих 1-2 мм в год, наблюдения могут быть прекращены. Данные заносят в акт исследования кровли.

- В местах появления трещин устанавливают маяки. На каждой трещине предусматривают два маяка: один — в месте наибольшего раскрытия, другой — у ее конца. Маяки толщиной не более 10мм изготовляют в виде восьмерки из строительного гипса. Для проведения длительных наблюдений маяк можно изготовить в виде пластинок из кровельной стали толщиной 0,5 мм. Одну пластинку размером 150×150 мм, окрашенную белой краской, укрепляют по одну сторону трещины так, чтобы ее край был касательной к линии трещины; вторую пластинку размером 50×200 мм соосно с первой прикрепляют по другую сторону трещины так, чтобы на протяжении 75 мм она плотно лежала поверх первой пластинки. Положение второй пластины на плоскости первой отмечают краской или острым предметом. Номер и дату установки маяка отмечают черной краской на второй пластинке. Движение трещины обнаруживают по смещению второй пластины относительно первой. В акте осмотра таких маяков отмечают величину смещения пластинок в касательном и нормальном к трещине направлениях.

- На плане крыши здания одновременно с установкой маяков наносят положение каждой трещины. При этом условными обозначениями указывают места установки маяков. Маяки периодически осматривают и результаты осмотров заносят в журнал наблюдений. Осматривают внутренние водостоки и ендовы; определяют их состояние и степень разрушения.

- Определяют состояние гидроизоляции у мест примыканий рулонного ковра к вертикальным конструкциям (парапетам, вытяжным трубам, поверхностям вентшахт, выходам на крышу) и у мест установки опор радио- и телеантенн и на карнизах. Результаты так же заносят в акт обследования кровли. Для определения физико-механических свойств рулонных материалов ковра зубилом и молотком вырубают участки кровельного ковра размером 400×400 мм по одному из дефектных мест. На отобранные образцы ковра навешиваются бирки с указанием места и времени вырубки. Места вырубок кровельного ковра тщательно заделывают заплатами из соответствующего кровельного материала. Количество слоев в заплатах должно превышать количество слоев рулонного материала в кровельном ковре на два. Швы по периметру заливают холодной битумно-полимерной мастикой. Размеры первой заплаты, укладываемой поверх восстановленного в месте вырубки кровельного ковра, должны превышать размеры вырубки на 100 мм с каждой стороны, а размеры второй заплаты — на 100 мм размеры первой. Проводят лабораторные исследования отобранных образцов. В комплекс исследований входят определение физико-механических свойств образцов и сравнение полученных данных с нормативными по водонасыщению и водонепроницаемости материала, прочности, гибкости. Методы испытаний рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов приведены в ГОСТ 2678-94.

- Проверяют чердачные помещения с осмотром, оценкой состояния утеплителя и пароизоляции, отбором их проб, визуальной оценкой состояния бетонных конструкций (прогиб, растрескивание, коррозия арматуры). Данные заносят в акт исследования кровли. Толщина утеплителя чердачного перекрытия определяется щупом (стальной штырь с нанесенными делениями). Достаточность толщины теплоизоляции определяется измерением теплового потока с помощью тепломера и температуры поверхности ограждения с помощью контактного или дистанционного термометра.

- В случае совмещенных крыш для установления фактического состава кровли и состояния тепло- и гидроизоляционных слоев производят ее вскрытие, в результате чего устанавливают толщину, состояние теплоизоляции, прочность приклейки пароизоляционного и гидроизоляционного слоев к основанию, величину нахлестки полотнищ и состояние выравнивающего слоя, информацию заносят в акт исследования кровли.

- Толщину изоляции по слоям измеряют по местам среза. Состояние утеплителя устанавливают путем вырубки проб (по одной на 100-500 м2) с последующим их визуальным осмотром (проверяют усадку, наличие гниения, пористость и др.) и испытаниями (определяют объемную массу, влажность, прочность). Влажность утеплителя должна быть не более значений, приведенных в Приложении 3* с учетом табл. 14* СНиП П-3-79*, степень усадки — не более 10%, прочность на сжатие, в случае отсутствия выравнивающей стяжки, — не менее 0,06 МПа при 10% деформации. При более высоких значениях влажности и усадки утеплителя необходимо установить его теплоизоляционные свойства (коэффициент теплопроводности) и в зависимости от полученных результатов принимать решение об его замене или укладке дополнительного слоя. Влажность отобранных образцов утеплителя определяют методом высушивания взятых образцов до постоянной массы. Отобранные пробы взвешивают, а затем высушивают в сушильном шкафу при температуре 105°С (легкие бетоны, шлак) и 60°С (минераловатные изделия, пенопласты, пеногипс). По уменьшению массы проб определяют влажность материалов в %.

- Состояние пароизоляционного слоя определяют также путем вырубки, осмотра и испытаний образцов (как правило, в тех же местах, где отбираются пробы утеплителя). Качество и целостность пароизоляции определяют визуально, а физико-механические свойства – путем лабораторных испытаний по ГОСТ 2678-94.

- В случае нарушения в здании теплового режима, соответствующего нормативным эксплуатационным условиям, проводят тепловые испытания ограждающих конструкций. Основными теплотехническими показателями качества теплоизоляции являются удельные тепловые потери и температура наружной поверхности изоляции. По результатам измерений теплового потока, термического сопротивления ограждающей конструкции определяют коэффициент теплопроводности теплоизоляции по СНиП И-3-79* и сравнивают его с нормативным. Определение теплотехнических характеристик ограждающих конструкций, в том числе крыш; необходимые расчеты с выдачей рекомендаций по улучшению теплозащитных свойств исследуемых конструкций выполняют специализированные организации.

- Производят осмотр потолков и стен верхнего этажа здания и замеры необходимых параметров для расчета и оценки температурно-влажностного режима помещений. Температуру поверхности измеряют переносным электроприбором — термощупом. Например, термощупом ТК-5 с полупроводниковым термосопротивлением, позволяющим измерять температуру в пределах минус 20 — +200°С. Цена деления шкалы — 0,1 °С. Термощуп ТК-5 состоит из измерительного прибора и щупа, на конце которых находится зонд. При измерении температуры поверхности требуется, чтобы зонд плотно соприкасался с поверхностью. В каждой точке температуру следует замерять 3 раза. Производящий замеры должен находиться как можно дальше от исследуемой поверхности, держа термощуп на вытянутой руке, чтобы не нарушать установившийся теплообмен между поверхностью и окружающим воздухом. Во время измерений следует избегать сквозняков и случайных потоков воздуха. Перечень измерительных приборов и инструментов, необходимых при обследовании (осмотре) крыш и помещений зданий, приведен в Приложение 4.

- Собирают сообщения жильцов зданий об увлажнении, промерзании потолка, протечках, пониженной температуре, перегреве помещений и др. недостатках, ухудшающих условия проживания.

- Наносят на план крыши и верхнего этажа все выявленные дефекты и повреждения.

- Составляют дефектную ведомость, на основании которой оценивают состояние кровли.

- Результаты обследования должны отражать фактическое состояние конструктивных элементов и кровельного ковра крыши. После осмотра должны быть разработаны мероприятия по проведению ремонтных работ.

- По результатам обследования кровли зданий и анализа состояния кровельного ковра до проведения ремонтных работ должна быть разработана (заполнена по определенной форме) следующая документация:

• Паспорт крыши.

• Схема кровли с местами выявленных протечек.

• План кровли.

• Дефектная ведомость кровли.

• Элементы и узлы кровли на момент обследования (фото или эскиз).

• Проектные решения элементов кровли.

• Расчет объемов работ.

• Перечень работ (для составления сметы)

• Проект производства работ (ППР)

Источник